Un evento esclusivo in cui a guidarci, in diretta streaming, saranno alcuni esponenti delle diverse Comunità religiose di Torino.

Il Cimitero Monumentale di Torino racchiude un prestigioso patrimonio storico – artistico e,

come molti altri siti analoghi, rientra tra le mete turistiche degli amanti dell’arte e della storia.

Gli Altri culti è il titolo con cui vogliamo proporvi una serie di appuntamenti online alla scoperta

dei riti acattolici, delle sepolture di interesse artistico e dei personaggi di rilievo presenti.

Un evento esclusivo in cui a guidarci, in diretta streaming, saranno alcuni esponenti delle diverse

Comunità religiose di Torino.

Domenica 13 dicembre ore 18.00

Conoscere il Cimitero evangelico del Monumentale di Torino

Il cimitero evangelico, già denominato acattolico, è memoria della storia dolorosa del popolo

valdese e della sua discriminazione in materia di fede cristiana.

Non è però solo questo perché raccoglie anche la presenza di stranieri di religione riformata

trasferiti a Torino o per aprire fabbriche e laboratori, o di militari in servizio presso la corte

Sabauda.

Tra le sepolture che andremo ad illustrare anche la presenza di alcuni militari britannici morti a

Torino per una epidemia.

Prenotazione obbligatoria al 011.5211788 – info@arteintorino.com

Costo: 5€ a partecipante; 8€ per l’acquisto di due appuntamenti.

Pagamento anticipato obbligatorio tramite Paypal o bonifico bancario

Coloro che parteciperanno alle visite guidate online potranno usufruire di uno sconto per le nostre

visite in presenza svolte al Cimitero Monumentale.

L’appuntamento sarà annullato in caso di mancato raggiungimento del numero minimo.

Diretta streaming attraverso piattaforma Gotomeeting.

Progetto a cura di Theatrum Sabaudiae Torino

Con il supporto di AFC Torino SpA – Ufficio Eventi e Valorizzazione cimiteri Torino

Introduzione a cura di Emanuela Moroni Guida e Accompagnatrice turistica.

https://www.arteintorino.com/2-visite-guidate-torino/162-connessioni-d-arte.html

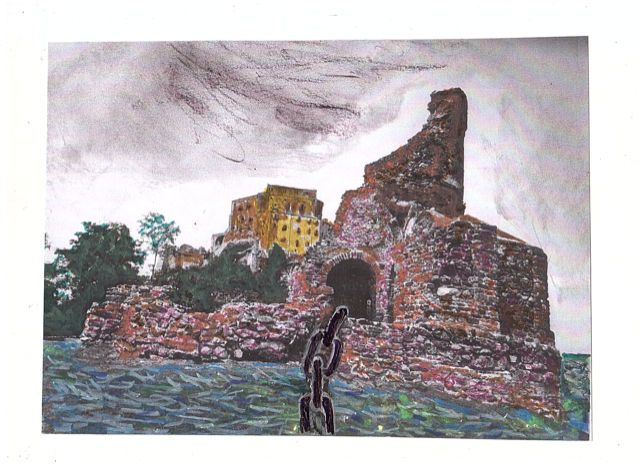

L’artista eporediese ha da sempre coltivato la passione per la pittura parallelamente a quella per la ceramica. I soggetti delle sue opere sono, soprattutto, di carattere urbanistico e evidenziano l’uomo come costruttore del suo ambiente. Si tratta di metropoli,cantieri, porti, in cui è immediata la percezione della presenza dell’uomo e della sua fatica, pur senza mai raffigurare il soggetto umano. Sono opere di chiara evidenza narrativa e capaci di svilupparsi all’interno dei confini di un linguaggio pittorico autonomo, che risulta scandito da un’attenzione particolare resa al mondo spirituale e al valore dell’esistenza umana.

L’artista eporediese ha da sempre coltivato la passione per la pittura parallelamente a quella per la ceramica. I soggetti delle sue opere sono, soprattutto, di carattere urbanistico e evidenziano l’uomo come costruttore del suo ambiente. Si tratta di metropoli,cantieri, porti, in cui è immediata la percezione della presenza dell’uomo e della sua fatica, pur senza mai raffigurare il soggetto umano. Sono opere di chiara evidenza narrativa e capaci di svilupparsi all’interno dei confini di un linguaggio pittorico autonomo, che risulta scandito da un’attenzione particolare resa al mondo spirituale e al valore dell’esistenza umana. La materia dei suoi quadri non è mai ferma, ma sempre in movimento, e l’artista, attraverso la tematica scelta, la città,affronta il cuore della natura umana e dei suoi valori e disvalori, dei suoi aspetti positivi e delle sue contraddizioni. Lo sguardo di Daniela Borla nei confronti della realtà, che traduce sulla tela, appare disincantato e al tempo stesso sincero, privo di alcun compiacimento, realista e capace di aprire ad una esperienza pittorica di arricchimento per il fruitore delle sue opere.

La materia dei suoi quadri non è mai ferma, ma sempre in movimento, e l’artista, attraverso la tematica scelta, la città,affronta il cuore della natura umana e dei suoi valori e disvalori, dei suoi aspetti positivi e delle sue contraddizioni. Lo sguardo di Daniela Borla nei confronti della realtà, che traduce sulla tela, appare disincantato e al tempo stesso sincero, privo di alcun compiacimento, realista e capace di aprire ad una esperienza pittorica di arricchimento per il fruitore delle sue opere.

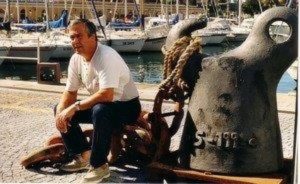

Walter Morando, artista di livello internazionale, considerato da importanti critici il maggior esponente italiano vivente che tratta la tematica del mare e dei porti, è attratto da tutto quanto è memoria storica, artistica, ambientale, antropologica che egli trasfigura in iconografie simboliche

Walter Morando, artista di livello internazionale, considerato da importanti critici il maggior esponente italiano vivente che tratta la tematica del mare e dei porti, è attratto da tutto quanto è memoria storica, artistica, ambientale, antropologica che egli trasfigura in iconografie simboliche

Neanche il lockdown ha fermato il desiderio dei torinesi di sostenere e riscoprire il grande patrimonio culturale che ha fatto la storia della nostra città. Un segnale di ottimismo che arriva dalla collaborazione tra i Musei Reali e dieci giovani partecipanti del corso di alta formazione Talenti per il Fundraising 2020 di Fondazione CRT, che hanno avviato, con il sostegno del Rotary Club Torino Palazzo Reale, una campagna di donazioni a supporto del complesso museale. In occasione della restituzione alla cittadinanza del Giardino Ducale avvenuta lo scorso 28 giugno, era stata ideata una giornata di festa per trasformare il primo evento di raccolta fondi in un momento di incontro e di promozione delle iniziative di fundraising e dei Giardini Reali. Con la chiusura dei musei l’azione dei giovani si è trasferita in rete.

Neanche il lockdown ha fermato il desiderio dei torinesi di sostenere e riscoprire il grande patrimonio culturale che ha fatto la storia della nostra città. Un segnale di ottimismo che arriva dalla collaborazione tra i Musei Reali e dieci giovani partecipanti del corso di alta formazione Talenti per il Fundraising 2020 di Fondazione CRT, che hanno avviato, con il sostegno del Rotary Club Torino Palazzo Reale, una campagna di donazioni a supporto del complesso museale. In occasione della restituzione alla cittadinanza del Giardino Ducale avvenuta lo scorso 28 giugno, era stata ideata una giornata di festa per trasformare il primo evento di raccolta fondi in un momento di incontro e di promozione delle iniziative di fundraising e dei Giardini Reali. Con la chiusura dei musei l’azione dei giovani si è trasferita in rete.

Istituzioni del territorio, quest’ultime, che hanno saputo intelligentemente fare rete per dar vita all’iniziativa “Autunno della fotografia. Torino 2020”, un calendario di dirette Facebook per approfondire, appunto, i temi affrontati nelle mostre di ciascun museo. Una cinquina da incorniciare: CAMERA, Fondazione Torino Musei, Musei Reali, MEF-Museo Ettore Fico e La Venaria Reale. Ad incontrare virtualmente fotografi e curatori delle rassegne sono Walter Guadagnini, direttore di CAMERA-Centro Italiano per la Fototografia di via delle Rosine, e gli altri responsabili del progetto: Giangavino Pazzola e Monica Poggi. Dopo il primo incontro, tenutosi martedì 10 novembre fra il MAO-Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama e che ha visto protagonisti il fotografo milanese Samuele Pellecchia (fondatore dell’Agenzia “Prospekt”) e il torinese Fabio Bucciarelli, il secondo appuntamento, in programma per martedì 24 novembre (alle ore 18) coinvolgerà la GAM di via Magenta e il Museo Ettore Fico di via Cigna.

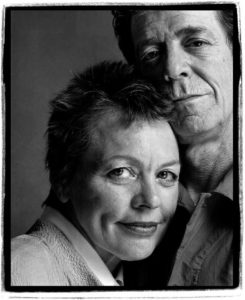

Istituzioni del territorio, quest’ultime, che hanno saputo intelligentemente fare rete per dar vita all’iniziativa “Autunno della fotografia. Torino 2020”, un calendario di dirette Facebook per approfondire, appunto, i temi affrontati nelle mostre di ciascun museo. Una cinquina da incorniciare: CAMERA, Fondazione Torino Musei, Musei Reali, MEF-Museo Ettore Fico e La Venaria Reale. Ad incontrare virtualmente fotografi e curatori delle rassegne sono Walter Guadagnini, direttore di CAMERA-Centro Italiano per la Fototografia di via delle Rosine, e gli altri responsabili del progetto: Giangavino Pazzola e Monica Poggi. Dopo il primo incontro, tenutosi martedì 10 novembre fra il MAO-Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama e che ha visto protagonisti il fotografo milanese Samuele Pellecchia (fondatore dell’Agenzia “Prospekt”) e il torinese Fabio Bucciarelli, il secondo appuntamento, in programma per martedì 24 novembre (alle ore 18) coinvolgerà la GAM di via Magenta e il Museo Ettore Fico di via Cigna. Di lui disse il mitico Lou Reed, immortalato da Harari, con l’altrettanto mitica consorte Laurie Anderson in scatti di struggente e poetica emozionalità: “Sono sempre felice di farmi fotografare da Guido. So che le sue saranno immagini musicali, piene di poesia e di sentimento. Le cose che Guido cattura nei suoi ritratti vengono generalmente ignorate dagli altri fotografi. Considero Guido un amico, non un semplice fotografo”. Da ricordare acora che Harari è anche curatore della mostra “Photo Action per Torino” alla GAM, che unisce ed espone 105 lavori di celebri fotografi italiani e internazionali, per contribuire al “Fondo Straordinario Covid – 19” di U.G.I. Onlus: uno scopo benefico, cui si aggiunge la possibilità di indagare la società contemporanea attraverso sguardi e percorsi differenti. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Palazzo Madama, del MAO-Museo d’Arte Orientale e della GAM.

Di lui disse il mitico Lou Reed, immortalato da Harari, con l’altrettanto mitica consorte Laurie Anderson in scatti di struggente e poetica emozionalità: “Sono sempre felice di farmi fotografare da Guido. So che le sue saranno immagini musicali, piene di poesia e di sentimento. Le cose che Guido cattura nei suoi ritratti vengono generalmente ignorate dagli altri fotografi. Considero Guido un amico, non un semplice fotografo”. Da ricordare acora che Harari è anche curatore della mostra “Photo Action per Torino” alla GAM, che unisce ed espone 105 lavori di celebri fotografi italiani e internazionali, per contribuire al “Fondo Straordinario Covid – 19” di U.G.I. Onlus: uno scopo benefico, cui si aggiunge la possibilità di indagare la società contemporanea attraverso sguardi e percorsi differenti. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Palazzo Madama, del MAO-Museo d’Arte Orientale e della GAM.

L’architetto artista Gerry Bianco, ci parla del suo progetto che ha coinvolto 50 artisti. L’opera/collage e’ stata donata a Bergamo per esprimere la solidarietà’ della Sicilia, durante il periodo di covid, con questa città. Gerry Bianco vive a Mazara del Vallo e lavora alla sopraintendenza dei beni culturali di Trapani

L’architetto artista Gerry Bianco, ci parla del suo progetto che ha coinvolto 50 artisti. L’opera/collage e’ stata donata a Bergamo per esprimere la solidarietà’ della Sicilia, durante il periodo di covid, con questa città. Gerry Bianco vive a Mazara del Vallo e lavora alla sopraintendenza dei beni culturali di Trapani Quanto è importante per lei il mezzo pittorico? Nel 2020 ha ancora “senso” dipingere?

Quanto è importante per lei il mezzo pittorico? Nel 2020 ha ancora “senso” dipingere? Potrebbe scrivere i loro nomi?

Potrebbe scrivere i loro nomi?