In scena la donna nelle sue molteplici sfaccettature, presso la galleria torinese Malinpensa by Telaccia

La donna diventa sempre più protagonista della vita sociale ma anche artistica. A partire dalla data emblematica dell’8 marzo, diventata il simbolo della Festa della Donna, la galleria d’arte Malinpensa by la Telaccia ha ospitato la mostra dal titolo “In scena la donna”. Sono esposte le opere di quattro artiste, Raffaella Bellani, Serena Renata Maggi, la scultrice Rabarama e, non ultimo, di un artista come Paolo Civera.

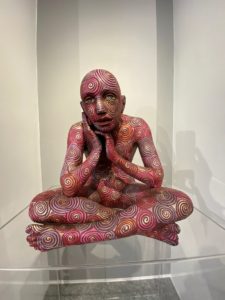

Della scultrice Rabarama, di cui sono esposti anche sculture di bronzo dipinto quale quella intitolata “Viaggio”, emerge un’arte ricca di un’energia accompagnata a un lessico formale decisamente personale. Ogni personaggio vive attraverso una dinamicità spaziale assolutamente originale che trascende l’aspetto puramente estetico. Le sue opere pittoriche sono contraddistinte da un originale timbro chiaroscurale e da un ritmo del segno armonioso, alimentati dall’incisività del colore. L’artista conduce un’interessante ricerca in cui il processo emotivo e concettuale sono dominanti nel suo iter creativo; le sue sculture bronzee sono frutto di un’interpretazione di un impegno progettuale indiscutibile, unito ad una riflessione esistenziale e artisticaprofonda. La materia plasmata da Rabarama riesce, infatti,a colmare gli spazi interiori dell’uomo, non dimenticando i veri valori dell’esistenza umana.

L’opera di Raffaella Bellani rivela un tratto di evidente impegno compositivo, in cui la scansione spaziale dello spazio si unisce al fascino penetrante del soggetto. L’artista utilizza per lo più colori monocromatici e realizza un sapiente gioco di luci e ombre, accompagnato a un felice movimento di trasparenze. Si serve per le sue opere pittoriche di diversi materiali quali stucco, garze, fogli e acrilici che, stesi mirabilmente sulla tela, conferiscono al tessuto narrativo un effetto visivo-tecnico assolutamente personale. Iquadri di Raffaella Bellani, a metà tra realtà e fantasia, vivono di velate contrapposizioni intrise di immagini figurative in cui spesso emerge il primo piano del volto femminile, che si fonde a uno sfondo di tipo astratto originale e luminoso. Il tratto segnico delle sue opere è morbido, ma al tempo stesso incisivo il cromatismo elegante e armonioso e il tutto converge in un dinamismo della prospettiva attenta al disegno. Nelle sue opere la scelta del bianco e nero sta a rappresentare il passato e la memoria, espressi dall’artista con segno graffiante.

L’opera di Raffaella Bellani rivela un tratto di evidente impegno compositivo, in cui la scansione spaziale dello spazio si unisce al fascino penetrante del soggetto. L’artista utilizza per lo più colori monocromatici e realizza un sapiente gioco di luci e ombre, accompagnato a un felice movimento di trasparenze. Si serve per le sue opere pittoriche di diversi materiali quali stucco, garze, fogli e acrilici che, stesi mirabilmente sulla tela, conferiscono al tessuto narrativo un effetto visivo-tecnico assolutamente personale. Iquadri di Raffaella Bellani, a metà tra realtà e fantasia, vivono di velate contrapposizioni intrise di immagini figurative in cui spesso emerge il primo piano del volto femminile, che si fonde a uno sfondo di tipo astratto originale e luminoso. Il tratto segnico delle sue opere è morbido, ma al tempo stesso incisivo il cromatismo elegante e armonioso e il tutto converge in un dinamismo della prospettiva attenta al disegno. Nelle sue opere la scelta del bianco e nero sta a rappresentare il passato e la memoria, espressi dall’artista con segno graffiante.

È la figura femminile, ancora una volta, ad essere al centro dell’opera di un’altra artista protagonista della mostra alla Galleria Malinpensa By Telaccia, vale a dire Serena Renata Maggi. Il suo mondo pittorico si libera in un’espressione suggestiva, densa di valore simbolico e cromatico, accompagnati da un ritmo equilibrato. Spazio, luce, materia e segno grafico si muovono all’interno di un processo tecnico in cui il gioco dei colori è impreziosito da un’esecuzione materica frutto di uno studio molto approfondito.

L’artista utilizza l’acrilico e la tecnica mista su tela per realizzare le sue opere, evidenziando una sicura padronanza dei mezzi espressivi e una vena estetica molto originale, in grado di far vibrare ogni elemento della rappresentazione all’interno di un’opera di puro linguaggio poetico e sentimentale. I suoi soggetti sono in grado di trasmettere vita, sentimenti e emozioni intense, in cui l’essenza di un volto carico di poetica si arricchisce di un intenso ritmo musicale.

La figura umana indagata dall’ultimo artista in mostra, Paolo Civera, è contraddistinta da una scansione formale e espressiva in cui si evidenzia, in maniera assolutamente autonoma, un linguaggio fortemente intimistico. La donna è protagonista assoluta del suo iter artistico e viene colta in tutta la potenza del suo vissuto. Dalla intensa rappresentativita’ lirica di cui Civera si dimostra capace emergono un dialogo continuo ed un forte impianto chiaroscurale, una grande intensità coloristica, che si accompagnano ad una tecnica ad olio su tela, frutto di una solida ricerca da parte dell’artista.

La figura umana indagata dall’ultimo artista in mostra, Paolo Civera, è contraddistinta da una scansione formale e espressiva in cui si evidenzia, in maniera assolutamente autonoma, un linguaggio fortemente intimistico. La donna è protagonista assoluta del suo iter artistico e viene colta in tutta la potenza del suo vissuto. Dalla intensa rappresentativita’ lirica di cui Civera si dimostra capace emergono un dialogo continuo ed un forte impianto chiaroscurale, una grande intensità coloristica, che si accompagnano ad una tecnica ad olio su tela, frutto di una solida ricerca da parte dell’artista.

Mara Martellotta

Galleria Malinpensa by Telaccia

Corso Inghilterra 51

Tel 011 5628200 ; 3472257267

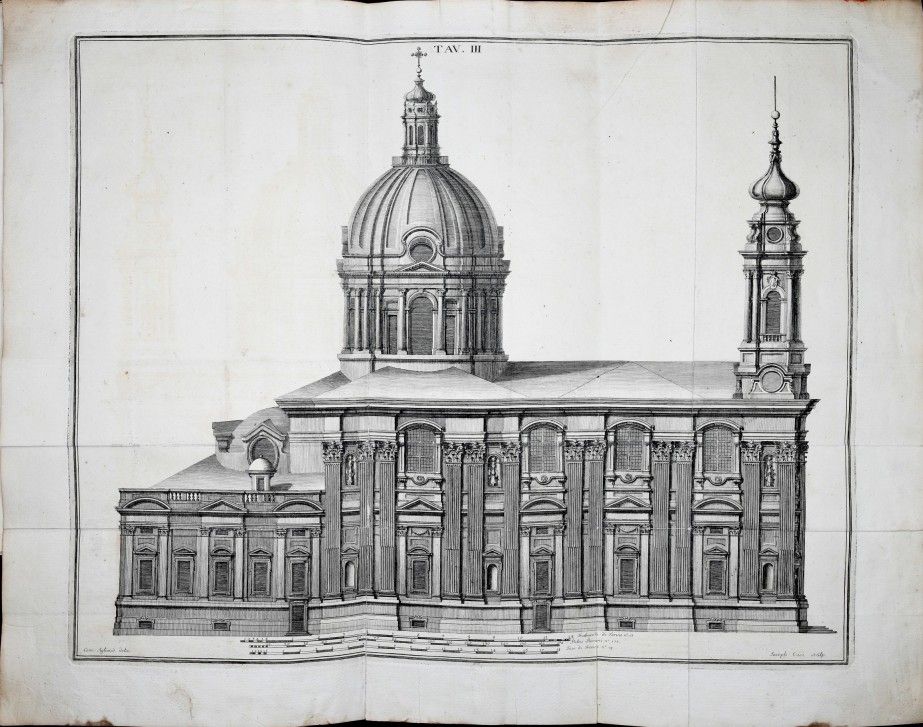

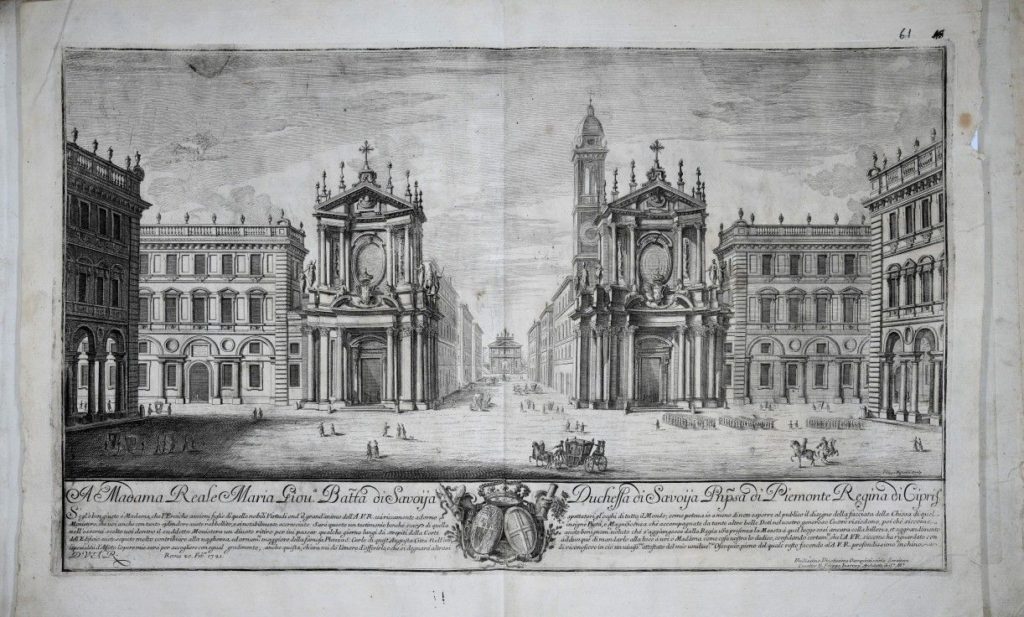

Torino, città nella quale Filippo Juvarra ebbe un ruolo di primo piano per quasi 20 anni e che conserva la più grande collezione al mondo di opere juvarriane presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino con il nome di “ Corpus juvarrianum “, dedica al grande architetto messinese la mostra “ Filippo Juvarra regista di corti e capitali dalla Sicilia al Piemonte all’Europa”.

Torino, città nella quale Filippo Juvarra ebbe un ruolo di primo piano per quasi 20 anni e che conserva la più grande collezione al mondo di opere juvarriane presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino con il nome di “ Corpus juvarrianum “, dedica al grande architetto messinese la mostra “ Filippo Juvarra regista di corti e capitali dalla Sicilia al Piemonte all’Europa”.

Per prenotazioni:

Per prenotazioni: