In un angolo dell’antico quartiere di Passy, un tempo Comune a sé, annesso il 1° gennaio 1860 a Parigi e oggi XVI arrondissement, sorge la casa di Honoré de Balzac, l’unica dimora parigina dello scrittore che si è conservata nel tempo.

Il 16 novembre 1840 Balzac annunciava a Madame Hanska: “A partire dal momento in cui riceverete questa lettera, scrivetemi al seguente indirizzo: M. de Breugnol, rue Basse n.19, Passy, vicino a Parigi. Sono là, nascosto per qualche tempo (…) Ho dovuto spostarmi molto rapidamente e devo restare là”. Per la sua casa di rue de Batailles, a Chaillot, dove aveva vissuto tra il 1835 e il 1838, aveva utilizzato uno pseudonimo femminile, “Veuve Durande”, “Vedova Durande”, mentre per Passy è diventato Monsieur de Breugnol.

Il 16 novembre 1840 Balzac annunciava a Madame Hanska: “A partire dal momento in cui riceverete questa lettera, scrivetemi al seguente indirizzo: M. de Breugnol, rue Basse n.19, Passy, vicino a Parigi. Sono là, nascosto per qualche tempo (…) Ho dovuto spostarmi molto rapidamente e devo restare là”. Per la sua casa di rue de Batailles, a Chaillot, dove aveva vissuto tra il 1835 e il 1838, aveva utilizzato uno pseudonimo femminile, “Veuve Durande”, “Vedova Durande”, mentre per Passy è diventato Monsieur de Breugnol.

La motivazione che si cela sotto i ripetuti cambi di residenza di Balzac e l’utilizzo di nomi falsi è quella di sfuggire ai creditori che lo incalzano per riavere il proprio denaro. La stessa casa di Passy possedeva un ingresso principale e uno secondario dal quale lo scrittore poteva uscire indisturbato: “Un appartamento situato in una casa (…) rue Basse n.19 e rue du Roc n.5 a Passy, con un ingresso sull’una e sull’altra strada…”.

Balzac trascorre nella casa di Passy sette anni, occupandola dal 1840 al 1847 e lavora incessantemente alla correzione delle sue opere che raggrupperà nel 1841 sotto il titolo di “Comédie humaine”. Questo libro monumentale che porta sulla scena vizi, virtù, drammi, dolori, solitudini, amori infelici, personaggi caricaturali che richiamano alla mente gli schizzi di Daumier, viene rivista e riordinata nello studio di questa casetta.

Il lavoro febbrile di Balzac riempie notti intere. Si racconta che l’autore riuscisse a scrivere molto rapidamente, di solito tra l’una e le otto di mattina, intervallando l’attività con moltissime tazze di caffè nero. Poteva lavorare anche per quindici ore continuative, senza pause, rivedendo e correggendo ogni pagina in modo quasi ossessivo tanto da ritardarne la pubblicazione e, di conseguenza, da aumentare le spese editoriali.

“La mia opera ha la sua geografia come ha la sua genealogia e le sue famiglie, i suoi luoghi e le sue cose, i suoi personaggi e i suoi fatti; come ha il suo stemma, i suoi nobili e i suoi borghesi, i suoi artigiani e i suoi popolani, i suoi politici e i suoi dandys, i suoi eserciti e infine tutto il suo mondo” scrive Balzac. La morte prematura, avvenuta a soli 51 anni, ha impedito a Balzac di unificare l’opera e, probabilmente, di effettuare altre revisioni, altre correzioni.

“La mia opera ha la sua geografia come ha la sua genealogia e le sue famiglie, i suoi luoghi e le sue cose, i suoi personaggi e i suoi fatti; come ha il suo stemma, i suoi nobili e i suoi borghesi, i suoi artigiani e i suoi popolani, i suoi politici e i suoi dandys, i suoi eserciti e infine tutto il suo mondo” scrive Balzac. La morte prematura, avvenuta a soli 51 anni, ha impedito a Balzac di unificare l’opera e, probabilmente, di effettuare altre revisioni, altre correzioni.

La “Comèdie Humaine”, che racchiude la parte più consistente della prolifica produzione dello scrittore, è composta da tante storie, eppure rappresenta, in realtà, un unico grande affresco: quello dell’umanità colta nei suoi particolari e, al tempo stesso, nella sua interezza. I personaggi che animano i diversi romanzi hanno una propria identità e un proprio spessore, tuttavia sono anche universali perché giungono a incarnare vizi, virtù, stati d’animo e caratteristiche dell’umanità intera.

Le singole vite si trasformano nelle vite degli altri, nelle vite di tutti, nelle nostre vite ed è facile per il lettore ritrovare un po’ di sé nei personaggi e nella complessità delle loro relazioni esattamente come in tutti loro è fortissima l’influenza dell’autore. Scriveva, infatti, Charles Baudelaire: “Insomma in Balzac ciascuno, anche le portinaie, ha del genio. Tutte le anime sono piene fino al collo di volontà…”.

Le singole vite si trasformano nelle vite degli altri, nelle vite di tutti, nelle nostre vite ed è facile per il lettore ritrovare un po’ di sé nei personaggi e nella complessità delle loro relazioni esattamente come in tutti loro è fortissima l’influenza dell’autore. Scriveva, infatti, Charles Baudelaire: “Insomma in Balzac ciascuno, anche le portinaie, ha del genio. Tutte le anime sono piene fino al collo di volontà…”.

In questa umanità dolente e controversa si percepisce la personalità del suo autore, con la sua tenacia e, soprattutto, con tutte le sue debolezze, i suoi drammi, le sue sconfitte e si colgono i mille conflitti che Balzac ha vissuto sulla propria pelle: quell’infinita lotta contro tutto e tutti per la scrittura e per l’arte, per continuare a raccontare, giorno dopo giorno, la triste commedia dell’umanità.

“Ahimè! Questo vigoroso lavoratore, mai stanco, questo filosofo, questo pensatore, questo poeta, questo genio, ha vissuto in mezzo a noi una vita tempestosa di lotte, di contese, di combattimenti, comune in tutte le epoche a tutti i grandi uomini. Oggi è in pace. Lascia le contestazioni e i livori. Entra, nel medesimo giorno, nella gloria e nella tomba. D’ora in poi brillerà… tra le stelle della patria”Queste sono alcune delle parole dell’orazione funebre per Balzac che Victor Hugo pronuncia al cimitière du Père Lachaise.

pronuncia al cimitière du Père Lachaise.

Honoré de Balzac si era spento il 18 agosto 1850 tra atroci dolori e, in quella triste circostanza, la realtà era stata mimesis della letteratura o forse la letteratura era semplicemente stata un presagio di quello che sarebbe accaduto perché la sua morte era stata incredibilmente simile a quella di papà Goriot.“Papà Goriot fu pietosamente ricomposto sul suo giaciglio e dal quel momento la sua fisionomia conservò la dolorosa impronta del conflitto che si svolgeva tra la morte e la vita in una macchina che ormai non possedeva più quella specie di coscienza cerebrale da cui scaturisce il sentimento del piacere e del dolore per l’essere umano. La distruzione non era più che una questione di tempo”.

Barbara Castellaro

La kermesse di arte contemporanea e ‘in programma all’Oval di Torino da venerdì 5 a domenica 7 novembre.

La kermesse di arte contemporanea e ‘in programma all’Oval di Torino da venerdì 5 a domenica 7 novembre.

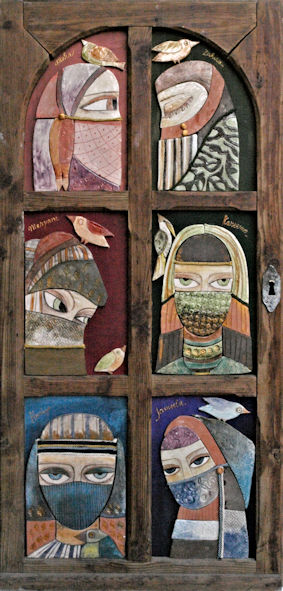

Anche una mostra d’arte può essere “partecipazione”. Impieghiamo tecniche personali, le più diverse, cerchiamo di guardare dentro quegli occhi, in tutta la loro profondità, ricordiamo la saggezza e la felicità di un tempo, diamo vita ai volti oscurati, alle sensazioni e alle emozioni, ai dolori che crescono di giorno in giorno e alle fughe sperate, alle urla e alle marce di quelle donne che ancora tentano la loro flebile rivoluzione, ma fino a quando?, alla nutrizione che viene sempre meno e ai volti dei bambini che cercano cibo, allo strazio di quelle madri e di quei padri costretti a vendere un figlio per poter sfamare gli altri rimasti a casa. Affidiamo allora a venti artisti, con la scultura, con l’acquerello, con la pittura, con la ceramica raku, l’idea e il compito di guardare a quell’universo femminile. Sono Franca Baralis, Ines Daniela Bertolino, Nadia Brunori, Raffaella Brusaglino, Luca Ciavarella, Luisella Cottino (di rilievo il suo acquerello “Non solo macchie blu”, la fuga di tre donne in un oscuro paesaggio di solitudine e rovine), Giuliana Cusino (i suoi colori – “Dalla finestra” – anche nella forzata reclusione), Piero Della Betta, Elisa Donetti, Maria José Etzi, Giuseppe Garau, Sonia Girotto, Susanna Locatelli (“Fatima”, una terracotta), Enrico Massimino, Mahtab Moosavi (significativa l’idea arabeggiante e soprattutto prosciugata di “Guardami” e “Abbandonatemi”), Patrizia Moretti, Oscar Pennacino, Elena Piacentini (ancora una fuga, in un panorama che sa di guerra e distruzione, di una madre con i suoi figli), Mara Tonso e Nino Ventura.

Anche una mostra d’arte può essere “partecipazione”. Impieghiamo tecniche personali, le più diverse, cerchiamo di guardare dentro quegli occhi, in tutta la loro profondità, ricordiamo la saggezza e la felicità di un tempo, diamo vita ai volti oscurati, alle sensazioni e alle emozioni, ai dolori che crescono di giorno in giorno e alle fughe sperate, alle urla e alle marce di quelle donne che ancora tentano la loro flebile rivoluzione, ma fino a quando?, alla nutrizione che viene sempre meno e ai volti dei bambini che cercano cibo, allo strazio di quelle madri e di quei padri costretti a vendere un figlio per poter sfamare gli altri rimasti a casa. Affidiamo allora a venti artisti, con la scultura, con l’acquerello, con la pittura, con la ceramica raku, l’idea e il compito di guardare a quell’universo femminile. Sono Franca Baralis, Ines Daniela Bertolino, Nadia Brunori, Raffaella Brusaglino, Luca Ciavarella, Luisella Cottino (di rilievo il suo acquerello “Non solo macchie blu”, la fuga di tre donne in un oscuro paesaggio di solitudine e rovine), Giuliana Cusino (i suoi colori – “Dalla finestra” – anche nella forzata reclusione), Piero Della Betta, Elisa Donetti, Maria José Etzi, Giuseppe Garau, Sonia Girotto, Susanna Locatelli (“Fatima”, una terracotta), Enrico Massimino, Mahtab Moosavi (significativa l’idea arabeggiante e soprattutto prosciugata di “Guardami” e “Abbandonatemi”), Patrizia Moretti, Oscar Pennacino, Elena Piacentini (ancora una fuga, in un panorama che sa di guerra e distruzione, di una madre con i suoi figli), Mara Tonso e Nino Ventura.

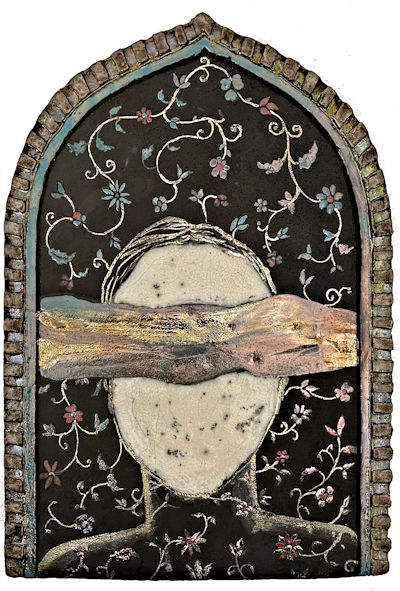

Da sabato 6 novembre prossimo dalle 18 si aprirà una nuova mostra retrospettiva digitale dedicata allo scultore Osvaldo Moi, dal titolo “From the world’s rooftop/ dal tetto del mondo”, opere scelte dal 2003 al 2021, a cura di Monica Nucera Mantelli.

Da sabato 6 novembre prossimo dalle 18 si aprirà una nuova mostra retrospettiva digitale dedicata allo scultore Osvaldo Moi, dal titolo “From the world’s rooftop/ dal tetto del mondo”, opere scelte dal 2003 al 2021, a cura di Monica Nucera Mantelli. su qualsiasi dispositivo, quali smartphone, tablet e PC, connessi alla rete, le oltre ottanta opere in rassegna, prodotte in poco più di un ventennio dallo scultore originario di Silius, in provincia di Cagliari. La mostra è suddivisa in tre sezioni, di cui la prima è dedicata alle opere ispirate alle “Religioni, difese e Superstizioni”; la seconda illustra i lavori che rappresentano denunce, fughe e abbandoni; la terza è dedicata al tema delle bellezze e delle elevazioni.

su qualsiasi dispositivo, quali smartphone, tablet e PC, connessi alla rete, le oltre ottanta opere in rassegna, prodotte in poco più di un ventennio dallo scultore originario di Silius, in provincia di Cagliari. La mostra è suddivisa in tre sezioni, di cui la prima è dedicata alle opere ispirate alle “Religioni, difese e Superstizioni”; la seconda illustra i lavori che rappresentano denunce, fughe e abbandoni; la terza è dedicata al tema delle bellezze e delle elevazioni. Osvaldo Moi, che ha svolto la professione di elicotterista come Sottoufficiale, sin dall’infanzia ha mostrato una propensione per l’arte della scultura e per la performing art. La sua vena creativa ha preso avvio a scuola, quando, lontano dagli occhi della maestra, utilizzava i temperini per intagliare le matite, creando così piccole sculture.

Osvaldo Moi, che ha svolto la professione di elicotterista come Sottoufficiale, sin dall’infanzia ha mostrato una propensione per l’arte della scultura e per la performing art. La sua vena creativa ha preso avvio a scuola, quando, lontano dagli occhi della maestra, utilizzava i temperini per intagliare le matite, creando così piccole sculture. In questo ambito ha realizzato numerosi progetti benefici, tra cui il Trofeo per la gara di Golf del Monte Carlo Golf Club organizzato da Helga Piaget per la Fondazione Passion Sea. L’organizzazione no profit sostiene temi molto cari all’artista, quali la sfida umanitaria volta a ripristinare la qualità dell’acqua sul pianeta, a favore di un approccio più consapevole dell’importanza di proteggere i mari, gli oceani, i laghi e i fiumi. Molti anche i ritratti da lui realizzati, tra cui quello di Giorgio Napolitano, Emanuele Filiberto di Savoia, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, il principe Alberto II di Monaco, Renato Zero, Silvio Berlusconi, Walter Veltroni e Vittorio Sgarbi.

In questo ambito ha realizzato numerosi progetti benefici, tra cui il Trofeo per la gara di Golf del Monte Carlo Golf Club organizzato da Helga Piaget per la Fondazione Passion Sea. L’organizzazione no profit sostiene temi molto cari all’artista, quali la sfida umanitaria volta a ripristinare la qualità dell’acqua sul pianeta, a favore di un approccio più consapevole dell’importanza di proteggere i mari, gli oceani, i laghi e i fiumi. Molti anche i ritratti da lui realizzati, tra cui quello di Giorgio Napolitano, Emanuele Filiberto di Savoia, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, il principe Alberto II di Monaco, Renato Zero, Silvio Berlusconi, Walter Veltroni e Vittorio Sgarbi.