Le feste natalizie possono essere un’ottima occasione per visitare con la giusta calma le mostre e le collezioni permanenti dei musei della Fondazione Torino Musei: dall’arte contemporanea a quella antica, passando per la pittura giapponese, ciascuno potrà trovare l’esposizione giusta per le proprie preferenze

Alla GAM il pubblico oltre alle collezioni permanenti del ‘900 potrà visitare Fattori. Capolavori e aperture sul ‘900, Una collezione senza confini, Luigi Ontani. Alam Jiwa & Vanitas, Claudio Parmiggiani in VideotecaGAM e l’installazione Sinfonia di Alessandro Sciaraffa, aperta fino al 9 gennaio.

Ampia scelta anche al MAO, dove i visitatori insieme ai 4 piani di esposizione permanente potranno vedere la mostra Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese, Classical Radical | Residui e Risonanze, prorogata fino al 9 gennaio, il progetto site specific Il Libro delle Sorti e dei Mutamenti di Fernando Sinaga e la mostra fotografica di Eva Rapoport Credere con il corpo nel Sud-est asiatico.

A Palazzo Madama sono invece visitabili la mostra Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy e Classical Radical | Confluenze perturbanti, aperta fino al 9 gennaio insieme alle collezioni permanenti.

GLI ORARI DURANTE LE FESTE:

venerdì 24 dicembre APERTI dalle 10 alle 14 (chiusi il pomeriggio)

sabato 25 dicembre CHIUSI

venerdì 31 dicembre APERTI dalle 10 alle 14 (chiusi il pomeriggio)

sabato 1 gennaio APERTI dalle 14 alle 18 (chiusi il mattino)

giovedì 6 gennaio APERTURA STRAORDINARIA dalle 10 alle 21

Dove non segnalato i musei osserveranno il regolare orario di apertura.

Si ricorda inoltre che il lunedì è il giorno di chiusura della GAM e del MAO e il martedì è il giorno di chiusura di Palazzo Madama.

Le modalità di accesso al Museo sono regolamentate secondo le disposizioni normative vigenti.

Tante anche le opportunità per le famiglie e per tutti: di seguito tutti gli appuntamenti in programma nei musei dal 20 dicembre al 9 gennaio.

LUNEDI 20 DICEMBRE

Lunedì 20 dicembre

fino al 9 gennaio 2022

PICCOLO ATELIER DI NATALE

Palazzo Madama – attività per la famiglia

Per tutto il periodo natalizio Palazzo Madama offre alle bambine e ai bambini curiosi la possibilità di scoprire di cosa sono fatte le stelle presenti in museo e un’attività creativa da fare a casa con tutta la famiglia.

Sul sito del museo al link: https://www.palazzomadamatorino.it/it/education/famiglie troverete quiz e brevi schede descrittive gratuite che suggeriranno la creazione di stelle colorate da appendere in casa come augurio per il nuovo anno e da condividere: preparate forbici e colla!

Info: attività gratuita

MERCOLEDI 29 DICEMBRE

Mercoledì 29 dicembre ore 16

UNA PENNELLATA DI GIAPPONE IN MOSTRA… A NATALE!

MAO – attività per famiglie sulla mostra Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese

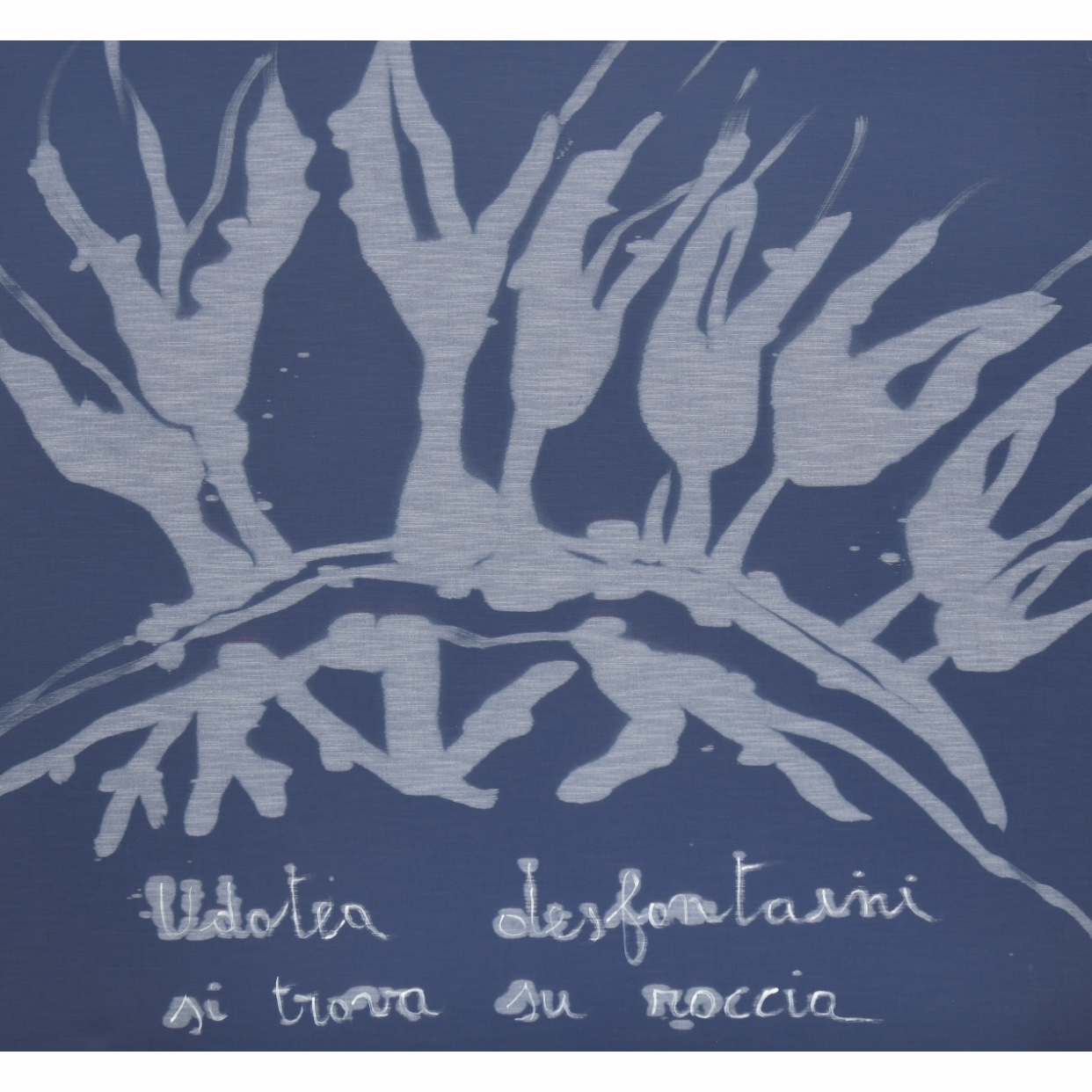

Come si dipinge l’inverno? La visita alla mostra temporanea Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese. La collezione Perino, alla scoperta degli affascinanti dipinti giapponesi nei quali prendono forma animali, piante, paesaggi, si sofferma in particolare sulla rappresentazione delle stagioni. A seguire, nell’attività di laboratorio i partecipanti potranno realizzare il proprio dipinto verticale su rotolo utilizzando la pittura monocromatica ispirata alla tecnica sumi-e.

Costo: 7 € a bambino. Adulti accompagnatori biglietto ridotto per la mostra (gratuito per i possessori Abbonamento musei).

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente l’attività. Tel. 011/4436927-8 – maodidattica@fondazionetorinomusei.it Ingresso consentito con Green Pass sopra i 12 anni.

GIOVEDI 30 DICEMBRE

Giovedì 30 dicembre ore 16

A CERCAR STELLE

Palazzo Madama – attività per famiglie

Nessuno lo sa ma in museo c’è una collezione di stelle! Splendono silenziose appese sul soffitto, negli stemmi di famiglia o sul fondo di antichi piatti. A parlarci di loro c’è un prezioso astrolabio che ne indica la posizione nel cielo: così belle e irraggiungibili le cercheremo in dipinti e sculture per poi tracciarne, in laboratorio, di nuove a cui affidare sogni e desideri per il nuovo anno. Con fili metallici e colori che brillano al buio creeremo una nuova collezione…costellazione di stelle!

Info: età consigliata: 5/10 anni; durata: 90 minuti

Costo: €7 a bambino; biglietto ridotto per gli adulti accompagnatori (gratuito con Abbonamento Musei). Tutti gli spazi sono accessibili

Prenotazione obbligatoria: 011 4429629 madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

Giovedì 30 dicembre ore 18.30

AKI. L’AUTUNNO IN HAIKU FUYU

MAO – attività per adulti nell’ambito della mostra Kakemono

A cura della dottoressa Roberta Vergagni, iamatologa

Gli haiku e le suggestioni stagionali. Conferenza seguita da scrittura creativa.

Ogni incontro si articolerà in tre momenti: introduzione teorica allo haiku, lettura di alcuni tra gli esempi più evocativi dei grandi maestri e composizione guidata di haiku come scrittura creativa.

Massimo 25 partecipanti a incontro. Costo: 3 € a incontro

Info e prenotazioni: mao@fondazionetorinomusei.it

DOMENICA 9 GENNAIO

Domenica 9 gennaio

ALESSANDRO SCIARAFFA. SINFONIA

GAM – prorogata la mostra

Prorogata fino a domenica 16 gennaio Sinfonia di Alessandro Sciaraffa, installazione immersiva e partecipativa a cura di Sara d’Alessandro Manozzo. Il progetto ha vinto il bando Italian Council (IX edizione, 2020), programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Destinata alla collezione permanente della GAM, Sinfonia è esposta per la prima volta negli spazi del museo e si trasferirà dal 4 marzo al 24 aprile 2022 nelle sale della Fondazione e Galleria TSE Art Destination, a Nur-Sultan, una delle realtà più dinamiche nel panorama artistico contemporaneo del Kazakhstan.

Domenica 9 gennaio

IL RINASCIMENTO EUROPEO DI ANTOINE DE LOHNY

Palazzo Madama – chiude la mostra

Domenica 9 gennaio 2022 chiude la mostra Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy.

L’esposizione, curata da Simone Baiocco e Simonetta Castronovo, punta a ricomporre la figura di Antoine de Lonhy, un artista poliedrico – era pittore, miniatore, maestro di vetrate, scultore e autore di disegni per ricami – che ebbe un impatto straordinariamente importante per il rinnovamento del panorama figurativo del territorio dell’attuale Piemonte nella seconda metà del Quattrocento. Venuto a contatto con la cultura fiamminga, mediterranea e savoiarda, fu portatore di una concezione europea del Rinascimento, caratterizzata dalla capacità di sintesi di diversi linguaggi figurativi.

Chi non avesse ancora avuto l’opportunità di visitare la mostra, può farlo in quest’ultima settimana di apertura.

Info: www.palazzomadamatorino.it

Domenica 9 gennaio

HUB INDIA. CLASSICAL RADICAL

Palazzo Madama, MAO, Accademia Albertina – chiude la mostra

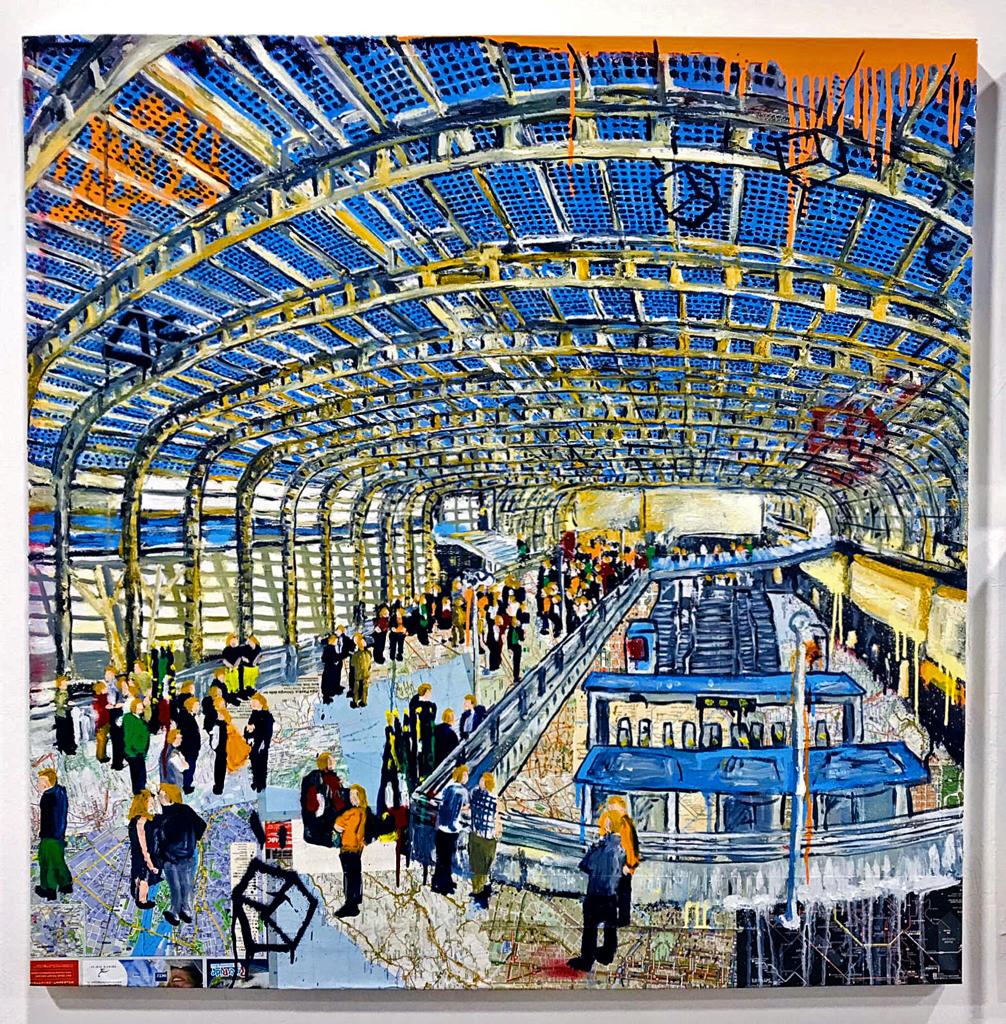

Nata come progetto per Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino, in collaborazione con Fondazione Torino Musei e con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, la mostra si sviluppa in tre sedi: Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, MAO Museo d’Arte Orientale e Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Hub India è a cura di Myna Mukherjee e Davide Quadrio.

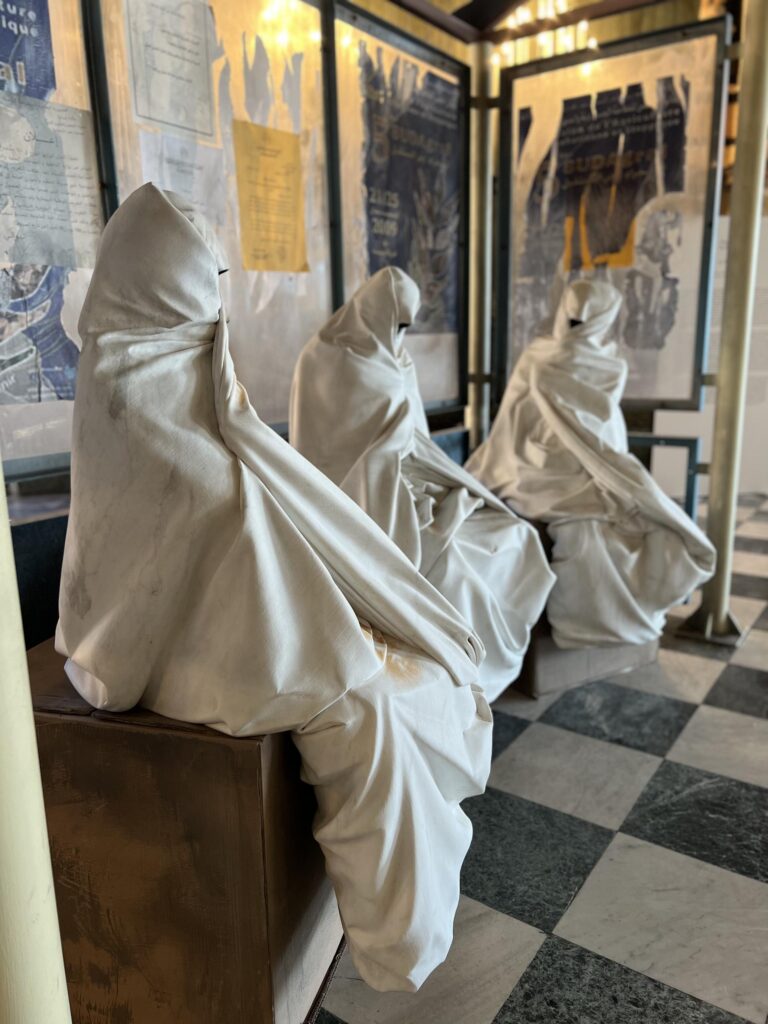

L’esposizione presenta opere indiane contemporanee e moderne che esplorano i lasciti del passato e l’antichità nel qui e ora sociologico. Le opere selezionate rappresentano uno spaccato di generi, medium e processi che vanno dai disegni e dipinti alle miniature e sculture, terrecotte e metalli, dipinti su carta e su tela, stampe, incisioni e opere digitali e virtuali, in un tentativo di analizzare le eredità classiche e tradizionali attraverso una nuova lente.

Info: www.palazzomadamatorino.it www.maotorino.it www.pinacotecalbertina.it

Domenica 9 gennaio ore 16

BONSEKI. IL MIO PICCOLO GIARDINO ZEN

MAO – attività per famiglie sulla mostra Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese

L’appuntamento parte dai giardini interni del MAO, prevede la visita alla mostra Kekemono, Cinque secoli di pittura giapponese e un piccolo focus sul tema della natura e dei giardini; in laboratorio, ogni partecipante potrà realizzare il suo mini giardino zen portatile con sabbia, sassi e vari materiali di recupero. Età consigliata dai 6 anni in su.

Costo: 7 € a bambino. Adulti accompagnatori biglietto ridotto per la mostra (gratuito per i possessori Abbonamento musei).

Prenotazione obbligatoria tel. 011/4436927-8 – maodidattica@fondazionetorinomusei.it

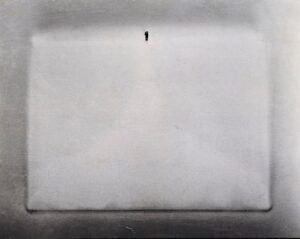

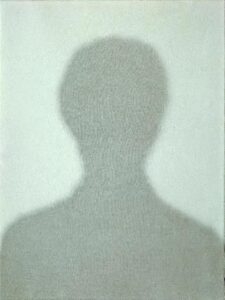

E la lezione morandiana ha segnato e segnerà per sempre, nella ricerca dell’essenzialità e della purezza segnica del dettato artistico, l’opera di Claudio Parmiggiani. Anche in quelle ingegnose sperimentazioni, giocate (attraverso materiali “suoi”, quali polvere e cenere, fuoco e aria, ombra e colore o luce e pietra e vetro e acciaio) sui concetti di silenzio-assenza, che hanno fatto di lui uno fra i protagonisti più prestigiosi e, soprattutto, singolari dell’arte contemporanea. Ne è prova concreta la significativa rassegna a lui (emiliano di Luzzara, classe ’43) dedicata dalla GAM di Torino. Quarto appuntamento del ciclo espositivo nato dalla collaborazione fra l’“Archivio Storico della Biennale di Venezia” e la “VideotecaGAM”, la mostra, curata da Elena Volpato, rappresenta una preziosa chicca – nella scoperta di un artista che da parecchi anni ha scelto un “volontario esilio” dai clamori delle troppe avanguardie – in quanto incentrata intorno all’unica opera video realizzata da Parmiggiani nel ’74. Prodotto da “Art/Tapes/22” di Firenze, il video si intitola “Delocazione” ed è accompagnato da altre due opere “capitali” nello sviluppo del suo lavoro e provenienti dalla “Collezione Maramotti” di Reggio Emilia: la stampa fotografica su tavola “Delocazione 2” del ’70 e “Autoritratto” del ’79, una silhouette d’ombra riportata su tela, anch’essa opera unica nella produzione dell’artista. “La triangolazione di queste opere – scrive Elena Volpato – racchiude l’intero arco degli opposti visivi che attraversa il lavoro di Parmiggiani. L’assenza dell’opera, che emerge in riserva sulla parete, nel bianco contornato dal grigio della polvere e della fuliggine, si riflette nel suo contrario visivo: la proiezione di un’ombra grigia che si disegna sulla tela bianca, presenza negata dello sguardo dell’artista sull’immagine svanita”.

E la lezione morandiana ha segnato e segnerà per sempre, nella ricerca dell’essenzialità e della purezza segnica del dettato artistico, l’opera di Claudio Parmiggiani. Anche in quelle ingegnose sperimentazioni, giocate (attraverso materiali “suoi”, quali polvere e cenere, fuoco e aria, ombra e colore o luce e pietra e vetro e acciaio) sui concetti di silenzio-assenza, che hanno fatto di lui uno fra i protagonisti più prestigiosi e, soprattutto, singolari dell’arte contemporanea. Ne è prova concreta la significativa rassegna a lui (emiliano di Luzzara, classe ’43) dedicata dalla GAM di Torino. Quarto appuntamento del ciclo espositivo nato dalla collaborazione fra l’“Archivio Storico della Biennale di Venezia” e la “VideotecaGAM”, la mostra, curata da Elena Volpato, rappresenta una preziosa chicca – nella scoperta di un artista che da parecchi anni ha scelto un “volontario esilio” dai clamori delle troppe avanguardie – in quanto incentrata intorno all’unica opera video realizzata da Parmiggiani nel ’74. Prodotto da “Art/Tapes/22” di Firenze, il video si intitola “Delocazione” ed è accompagnato da altre due opere “capitali” nello sviluppo del suo lavoro e provenienti dalla “Collezione Maramotti” di Reggio Emilia: la stampa fotografica su tavola “Delocazione 2” del ’70 e “Autoritratto” del ’79, una silhouette d’ombra riportata su tela, anch’essa opera unica nella produzione dell’artista. “La triangolazione di queste opere – scrive Elena Volpato – racchiude l’intero arco degli opposti visivi che attraversa il lavoro di Parmiggiani. L’assenza dell’opera, che emerge in riserva sulla parete, nel bianco contornato dal grigio della polvere e della fuliggine, si riflette nel suo contrario visivo: la proiezione di un’ombra grigia che si disegna sulla tela bianca, presenza negata dello sguardo dell’artista sull’immagine svanita”. Nel video “Delocazione” è, invece, possibile rintracciare la reazione a ciò che l’artista chiama “azionismo”: l’immagine ripresa è la sagoma scura di una sedia che emerge come da una fitta nebbia, dal bianco iniziale dello schermo, accompagnata dall’“allegro” del Concerto n.1 per clavicembalo dell’amatissimo Bach, per Parmiggiani compositore in assoluto di una musica perfetta. “Basta quella presenza a negare la possibilità di un’azione, e non soltanto perché la sedia è vuota e resterà tale, ma perché è girata verso la parete retrostante, disposta di fronte a una ‘Delocazione’, alla traccia di polvere e fuliggine di un dipinto svanito”. Silenzio. Assenza. Come suggestiva possibilità di riaccostarsi al “mistero”. Come drastica reazione al vocio scomposto della scena artistica di allora. Nel 1985, a poco più di dieci anni dalla realizzazione del video, Parmiggiani dichiarava in un’intervista ad Arturo Schwarz: “Ho fatto un unico video che tra l’altro non ho mai visto, nel 1972 o forse nel 1973, a Firenze, con Maria Gloria Bicocchi, era un’immagine fissa per quindici minuti, tra l’altro un’immagine assente, l’ombra di un’immagine. Anche qui ancora un no sia all’immagine sia alla funzione fotografica e dinamica dello strumento, era probabilmente una reazione a un ‘azionismo’ e ‘contorsionismo’ esasperato in quel periodo, per me era l’equivalente del ‘silenzio’ di Duchamp”. A completare la rassegna alla GAM, troviamo anche una selezione di libri realizzati da Parmiggiani tra il 1968 e il 1977, provenienti dalla “Collezione Maramotti” e dalla “Collezione CRT”. “Libri pensati da un artista per il quale la pagina bianca non è fatta per la riproduzione o la documentazione del lavoro, ma è innanzitutto spazio di manifestazione dell’opera e, insieme, primo luogo dell’assenza”. Assenza giustificata, in questo caso.

Nel video “Delocazione” è, invece, possibile rintracciare la reazione a ciò che l’artista chiama “azionismo”: l’immagine ripresa è la sagoma scura di una sedia che emerge come da una fitta nebbia, dal bianco iniziale dello schermo, accompagnata dall’“allegro” del Concerto n.1 per clavicembalo dell’amatissimo Bach, per Parmiggiani compositore in assoluto di una musica perfetta. “Basta quella presenza a negare la possibilità di un’azione, e non soltanto perché la sedia è vuota e resterà tale, ma perché è girata verso la parete retrostante, disposta di fronte a una ‘Delocazione’, alla traccia di polvere e fuliggine di un dipinto svanito”. Silenzio. Assenza. Come suggestiva possibilità di riaccostarsi al “mistero”. Come drastica reazione al vocio scomposto della scena artistica di allora. Nel 1985, a poco più di dieci anni dalla realizzazione del video, Parmiggiani dichiarava in un’intervista ad Arturo Schwarz: “Ho fatto un unico video che tra l’altro non ho mai visto, nel 1972 o forse nel 1973, a Firenze, con Maria Gloria Bicocchi, era un’immagine fissa per quindici minuti, tra l’altro un’immagine assente, l’ombra di un’immagine. Anche qui ancora un no sia all’immagine sia alla funzione fotografica e dinamica dello strumento, era probabilmente una reazione a un ‘azionismo’ e ‘contorsionismo’ esasperato in quel periodo, per me era l’equivalente del ‘silenzio’ di Duchamp”. A completare la rassegna alla GAM, troviamo anche una selezione di libri realizzati da Parmiggiani tra il 1968 e il 1977, provenienti dalla “Collezione Maramotti” e dalla “Collezione CRT”. “Libri pensati da un artista per il quale la pagina bianca non è fatta per la riproduzione o la documentazione del lavoro, ma è innanzitutto spazio di manifestazione dell’opera e, insieme, primo luogo dell’assenza”. Assenza giustificata, in questo caso.

Animali, in gran numero, esotici e domestici. E autoritratti. Tanti. Disarmante e geniale nella ricerca di un’autoviolenza atroce e distruttiva é l’“Autoritratto con mosche” realizzato nel ’57 e di certo fra i più interessanti e dolorosamente amari nel gruppone di quelli posti in mostra. Il volto come sempre di sguincio, nessuna concessione alla benché minima positività, le mosche artigliate al collo e all’occhio destro che sembra trasudare sangue, il cranio malformato dal rachitismo sviluppato (insieme al “gozzo”) fin dall’infanzia, ogni singola imperfezione volutamente accentuata con pennellate di colore che calano sulla tela come sciabolate mortifere. In volo due corvacci, gracchianti dolorose cantilene foriere di oscuri presagi. Sofferenza. Dolore. Compagnia assidua di una vita disperata. Di un’infanzia negata. Di continue entrate e uscite dai manicomi.”Questo è il mio volto, se volete non ‘gradevole’, ma questo io sono” sembra dire l’artista, impegnato a rendersi ancor più “sgradevole”, autolesionista all’eccesso in una sorta di autoironica rappresentazione, esorcizzante forse il suo profondo malessere interiore. Antonio Ligabue, al secolo Laccabue (dal cognome del patrigno che egli rifiutò per tutta la vita) si trovava allora a Gualtieri, nel Reggiano, dov’era arrivato nel ’19, dopo aver aggredito la madre adottiva durante una lite. Arrivava dalla Svizzera (era nato a Zurigo, nel 1899) e aveva già conosciuto l’affidamento adottivo, la vita randagia, le case di cura.

Animali, in gran numero, esotici e domestici. E autoritratti. Tanti. Disarmante e geniale nella ricerca di un’autoviolenza atroce e distruttiva é l’“Autoritratto con mosche” realizzato nel ’57 e di certo fra i più interessanti e dolorosamente amari nel gruppone di quelli posti in mostra. Il volto come sempre di sguincio, nessuna concessione alla benché minima positività, le mosche artigliate al collo e all’occhio destro che sembra trasudare sangue, il cranio malformato dal rachitismo sviluppato (insieme al “gozzo”) fin dall’infanzia, ogni singola imperfezione volutamente accentuata con pennellate di colore che calano sulla tela come sciabolate mortifere. In volo due corvacci, gracchianti dolorose cantilene foriere di oscuri presagi. Sofferenza. Dolore. Compagnia assidua di una vita disperata. Di un’infanzia negata. Di continue entrate e uscite dai manicomi.”Questo è il mio volto, se volete non ‘gradevole’, ma questo io sono” sembra dire l’artista, impegnato a rendersi ancor più “sgradevole”, autolesionista all’eccesso in una sorta di autoironica rappresentazione, esorcizzante forse il suo profondo malessere interiore. Antonio Ligabue, al secolo Laccabue (dal cognome del patrigno che egli rifiutò per tutta la vita) si trovava allora a Gualtieri, nel Reggiano, dov’era arrivato nel ’19, dopo aver aggredito la madre adottiva durante una lite. Arrivava dalla Svizzera (era nato a Zurigo, nel 1899) e aveva già conosciuto l’affidamento adottivo, la vita randagia, le case di cura. A Guatieri dove visse come “straniero in terra straniera” era, per tutti o quasi, “Toni el matt”, nonostante in alcune opere come nel superbo “Autoritratto con cavalletto”, egli ami raffigurarsi vestito di tutto punto mentre en plein air dipinge un trionfante gallo. Un Toni quasi irriconoscibile, come i “normali” lo avrebbero voluto. Ampio spazio è dedicato in mostra anche alla scultura (oltre venti opere in bronzo, soprattutto di animali) cui l’artista iniziò a dedicarsi fin dai primi anni di attività usando al principio la creta del Po, resa più malleabile attraverso una lunga masticazione e solo più tardi ricorrendo alla cottura. E infine, altro filone ben narrato in mostra, quello dei paesaggi padani, dove sullo sfondo irrompono le raffigurazioni dei castelli e delle case, con le loro guglie e bandiere al vento, della natia e mai dimenticata Svizzera. Qui troviamo un velo di fanciullesca pittura “naive”. Ma solo un velo. Perché Ligabue fu soprattutto un grande “espressionista tragico” e, per certi versi, un “primitivo” alla Rousseau il Doganiere, pur se affascinato da van Gogh, non meno che da Klimt, dai “fauves” e dagli espressionisti tedeschi. Un artista diventato “mito”. Forse a sua insaputa. Mitizzato dall’attenzione dei rotocalchi degli anni Cinquanta fino a quella a lui ancor oggi riservata dal teatro (“Un bes” di Mario Perrotta) e dal cinema (dal recente “Volevo nascondermi”) di Giorgio Diritti. In mostra, a tal proposito, non mancano anche testimonianza dirette di autori, registi ed attori.

A Guatieri dove visse come “straniero in terra straniera” era, per tutti o quasi, “Toni el matt”, nonostante in alcune opere come nel superbo “Autoritratto con cavalletto”, egli ami raffigurarsi vestito di tutto punto mentre en plein air dipinge un trionfante gallo. Un Toni quasi irriconoscibile, come i “normali” lo avrebbero voluto. Ampio spazio è dedicato in mostra anche alla scultura (oltre venti opere in bronzo, soprattutto di animali) cui l’artista iniziò a dedicarsi fin dai primi anni di attività usando al principio la creta del Po, resa più malleabile attraverso una lunga masticazione e solo più tardi ricorrendo alla cottura. E infine, altro filone ben narrato in mostra, quello dei paesaggi padani, dove sullo sfondo irrompono le raffigurazioni dei castelli e delle case, con le loro guglie e bandiere al vento, della natia e mai dimenticata Svizzera. Qui troviamo un velo di fanciullesca pittura “naive”. Ma solo un velo. Perché Ligabue fu soprattutto un grande “espressionista tragico” e, per certi versi, un “primitivo” alla Rousseau il Doganiere, pur se affascinato da van Gogh, non meno che da Klimt, dai “fauves” e dagli espressionisti tedeschi. Un artista diventato “mito”. Forse a sua insaputa. Mitizzato dall’attenzione dei rotocalchi degli anni Cinquanta fino a quella a lui ancor oggi riservata dal teatro (“Un bes” di Mario Perrotta) e dal cinema (dal recente “Volevo nascondermi”) di Giorgio Diritti. In mostra, a tal proposito, non mancano anche testimonianza dirette di autori, registi ed attori.