E intanto si aspettano i capolavori dal “MoMA” di New York

Fino al 13 febbraio

Inaugurata nell’ottobre del 2021, resta poco meno di una settimana, fino a domenica 13 febbraio, per visitare la mostra “Martin Parr. We Love Sports”, dedicata da “CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia” di via delle Rosine 18 a Torino, al grande fotografo inglese e ai suoi scatti (150 le immagini presenti in mostra) di spietata e divertita e divertente ironia, capaci di cristallizzare immagini del sociale in vere e proprie icone del nostro tempo. Quelle soprattutto dedicate al mondo dello sport. Un mondo visto da spettatore e fotografo assai curioso e originale. Con l’obiettivo attratto in particolare (come nell’esplorazione dell’umana quotidianità) da chi si accalca sulle tribune o a bordo campo, dall’universo della tifoseria più che dal gesto atletico, “capovolgendo così l’immaginario visivo dello sportivo- divo”. Il fotografo come spettatore narrante di spettatori. E come dimenticare allora le sue piccole e grandi folle vocianti a più non posso sugli spalti, i gadget vistosi e goliardici, le parrucche colorate in tinta con le divise della squadra del cuore, i travestimenti grotteschi, gli abiti eleganti e un po’ snob di chi assiste alle corse dei cavalli, così come alle parures kitsch sfoggiate con la naturalezza di una sana incoscienza fino a quella piacevole teoria di cappelli candidi a larghe tese, all’apparenza immobili come statue di gesso, al “Roland Garros” del 2016”? Mostra altamente apprezzata dal pubblico torinese, fors’anche per la concomitanza con le “Nitto ATP Finals”, che da ottobre a novembre scorsi hanno fatto di Torino la capitale internazionale del tennis. Fatto sta, fanno sapere da “CAMERA”, che la grande mostra dell’autunno-inverno 2021-2022 ha, fino ad oggi, conteggiato la presenza di oltre 10mila persone. Alti, benedetti numeri, cui altri se ne aggiungeranno, incrociando le dita, nei prossimi giorni. In una volata di grande euforia, se si pensa che il Centro di via delle Rosine ha già pronto un altro bell’ asso nella manica, di quelli destinati a sbaragliare il tavolo e per davvero a “fare storia”. In un passaparola New York-Torino che porterà a “CAMERA” la grande fotografia nientemeno che del “MoMA” newyorkese. L’appuntamento, su cui – com’è ben comprensibile – è notevole l’attesa, è dal 3 marzo fino al 26 giugno prossimi. Titolo, “Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York”, la mostra – curata da Sarah Hermanson Meister e da Quentin Bajac con il coordinamento di Monica Poggi e Carlo Spinelli– verrà presentata per la prima volta in Italia e ciò inorgoglisce la città e ovviamente i responsabili di “CAMERA” che sottolineano: “L’esposizione è una straordinaria selezione di oltre 230 opere fotografiche della prima metà del XX secolo, capolavori assoluti della storia della fotografia realizzati dai grandi maestri dell’obiettivo, le cui immagini appaiono innovative ancora oggi. Come i contemporanei Matisse, Picasso e Duchamp hanno saputo rivoluzionare il linguaggio delle arti plastiche, così gli autori in mostra, ben 121 tra nomi leggendari e sorprendenti scoperte, hanno ridefinito i canoni della fotografia facendole assumere un ruolo centrale nello sviluppo delle avanguardie di inizio secolo”. Accanto ad immagini iconiche di fotografi americani come Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand, Walker Evans o Edward Weston e europei come Max Burchartz, Karl Blossfeldt, Brassaï, Henri Cartier- Bresson, André Kertész e August Sander, la collezione “Walther” valorizza il ruolo centrale delle donne nella prima fotografia moderna, con opere di Berenice Abbott, Marianne Breslauer, Claude Cahun, Lore Feininger, Florence Henri, Irene Hoffmann, Lotte Jocobi, Lee Miller, Tina Modotti, Germaine Krull, Lucia Moholy, Leni Riefenstahl e molte altre. Inoltre, accanto ai capolavori della fotografia del Bauhaus (László Moholy-Nagy, Iwao Yamawaki), del costruttivismo (El Lissitzky, Aleksandr Rodčenko, Gustav Klutsis) e del surrealismo (Man Ray, Maurice Tabard, Raoul Ubac) troveremo anche le sperimentazioni futuriste di Anton Giulio Bragaglia e le composizioni astratte di Luigi Veronesi, due fra gli italiani presenti in mostra insieme a Wanda Wulz e Tina Modotti.

Inaugurata nell’ottobre del 2021, resta poco meno di una settimana, fino a domenica 13 febbraio, per visitare la mostra “Martin Parr. We Love Sports”, dedicata da “CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia” di via delle Rosine 18 a Torino, al grande fotografo inglese e ai suoi scatti (150 le immagini presenti in mostra) di spietata e divertita e divertente ironia, capaci di cristallizzare immagini del sociale in vere e proprie icone del nostro tempo. Quelle soprattutto dedicate al mondo dello sport. Un mondo visto da spettatore e fotografo assai curioso e originale. Con l’obiettivo attratto in particolare (come nell’esplorazione dell’umana quotidianità) da chi si accalca sulle tribune o a bordo campo, dall’universo della tifoseria più che dal gesto atletico, “capovolgendo così l’immaginario visivo dello sportivo- divo”. Il fotografo come spettatore narrante di spettatori. E come dimenticare allora le sue piccole e grandi folle vocianti a più non posso sugli spalti, i gadget vistosi e goliardici, le parrucche colorate in tinta con le divise della squadra del cuore, i travestimenti grotteschi, gli abiti eleganti e un po’ snob di chi assiste alle corse dei cavalli, così come alle parures kitsch sfoggiate con la naturalezza di una sana incoscienza fino a quella piacevole teoria di cappelli candidi a larghe tese, all’apparenza immobili come statue di gesso, al “Roland Garros” del 2016”? Mostra altamente apprezzata dal pubblico torinese, fors’anche per la concomitanza con le “Nitto ATP Finals”, che da ottobre a novembre scorsi hanno fatto di Torino la capitale internazionale del tennis. Fatto sta, fanno sapere da “CAMERA”, che la grande mostra dell’autunno-inverno 2021-2022 ha, fino ad oggi, conteggiato la presenza di oltre 10mila persone. Alti, benedetti numeri, cui altri se ne aggiungeranno, incrociando le dita, nei prossimi giorni. In una volata di grande euforia, se si pensa che il Centro di via delle Rosine ha già pronto un altro bell’ asso nella manica, di quelli destinati a sbaragliare il tavolo e per davvero a “fare storia”. In un passaparola New York-Torino che porterà a “CAMERA” la grande fotografia nientemeno che del “MoMA” newyorkese. L’appuntamento, su cui – com’è ben comprensibile – è notevole l’attesa, è dal 3 marzo fino al 26 giugno prossimi. Titolo, “Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York”, la mostra – curata da Sarah Hermanson Meister e da Quentin Bajac con il coordinamento di Monica Poggi e Carlo Spinelli– verrà presentata per la prima volta in Italia e ciò inorgoglisce la città e ovviamente i responsabili di “CAMERA” che sottolineano: “L’esposizione è una straordinaria selezione di oltre 230 opere fotografiche della prima metà del XX secolo, capolavori assoluti della storia della fotografia realizzati dai grandi maestri dell’obiettivo, le cui immagini appaiono innovative ancora oggi. Come i contemporanei Matisse, Picasso e Duchamp hanno saputo rivoluzionare il linguaggio delle arti plastiche, così gli autori in mostra, ben 121 tra nomi leggendari e sorprendenti scoperte, hanno ridefinito i canoni della fotografia facendole assumere un ruolo centrale nello sviluppo delle avanguardie di inizio secolo”. Accanto ad immagini iconiche di fotografi americani come Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand, Walker Evans o Edward Weston e europei come Max Burchartz, Karl Blossfeldt, Brassaï, Henri Cartier- Bresson, André Kertész e August Sander, la collezione “Walther” valorizza il ruolo centrale delle donne nella prima fotografia moderna, con opere di Berenice Abbott, Marianne Breslauer, Claude Cahun, Lore Feininger, Florence Henri, Irene Hoffmann, Lotte Jocobi, Lee Miller, Tina Modotti, Germaine Krull, Lucia Moholy, Leni Riefenstahl e molte altre. Inoltre, accanto ai capolavori della fotografia del Bauhaus (László Moholy-Nagy, Iwao Yamawaki), del costruttivismo (El Lissitzky, Aleksandr Rodčenko, Gustav Klutsis) e del surrealismo (Man Ray, Maurice Tabard, Raoul Ubac) troveremo anche le sperimentazioni futuriste di Anton Giulio Bragaglia e le composizioni astratte di Luigi Veronesi, due fra gli italiani presenti in mostra insieme a Wanda Wulz e Tina Modotti.

Gianni Milani

“Martin Parr. We Love Sports”

CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia, via delle Rosine 18, Torino, tel. 011/0881150 o www.camera.to

Fino al 13 febbraio

Orari: lun. merc. ven. sab. e dom. 11/19 – giov. 11/21

Iniziato nella primavera del 2021, è ormai in “zona Cesarini” l’anno #Green della Reggia di Venaria. Un anno culturale in cui la Reggia e i suoi Giardini sono stati teatro di numerose e variegate proposte artistiche, espositive, didattiche e laboratoriali a tema: dalle visite guidate tematiche alle attività di fitness nei Giardini; dalla grande mostra sul paesaggio italiano “Una infinita bellezza” (che riunisce oltre 250 opere provenienti da un centinaio di istituzioni museali e collezioni private) al festival di musica, danza e teatro “Metamorfosi”; dalla rassegna floreale “Corollaria” al mercato di prodotti slow food e infine alle conversazioni sul paesaggio di“Changing Landscape”, con numerosi esperti di evoluzione paesaggistica in dialogo fra loro. Restano ancora due settimane del mese di febbraio per l’ultimo atto del “grande spettacolo”. Ultimo atto che vedrà ancora due appuntamenti della rassegna “Changing Landscape” – mercoledì 16 e 23 febbraio – e la presentazione dell’opera “Tempesta” dell’artista torinese Hilario Isola (mercoledì 16 febbraio), che andrà ad arricchire la mostra “Una infinita bellezza”, ospitata nella “Citroniera” juvarriana fino al prossimo 27 febbraio. Dopo l’appuntamento di mercoledì scorso 9 febbraio, con Michele Dalla Palma (fra i più noti fotoreporter italiani) sul tema “Dal caos perfetto della natura alle imperfette certezze del paesaggio umano”, nell’ambito di “Changing Landscape”, mercoledì 16 febbraio (ore 17), Carlo Tosco, docente al Politecnico di Torino, e Federico Larcher presenteranno, insieme al direttore della Reggia di Venaria, Guido Curto, l’opera “Tempesta” di Hilario Isola, mentre mercoledì 23 febbraio, sempre alle 17, si terrà un incontro dal titolo “Rinascita” con Fernando Caruncho (paesaggista e filosofo spagnolo, famoso per i suoi giardini minimalisti e per l’uso di forme leggere ed organiche), introdotto dal giornalista Alessandro Martini e Maurizio Francesconi, docente allo “IED – Istituto Europeo di Design” di Torino. Di grande interesse sarà certamente la presentazione (mercoledì 16 febbraio, come detto) della nuova opera d’arte “Tempesta” realizzata per l’occasione dal torinese (classe ’76) Hilario Isola e che il direttore Curto ha voluto inserire proprio all’inizio dell’ampio percorso espositivo dedicato a “Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea”.

Iniziato nella primavera del 2021, è ormai in “zona Cesarini” l’anno #Green della Reggia di Venaria. Un anno culturale in cui la Reggia e i suoi Giardini sono stati teatro di numerose e variegate proposte artistiche, espositive, didattiche e laboratoriali a tema: dalle visite guidate tematiche alle attività di fitness nei Giardini; dalla grande mostra sul paesaggio italiano “Una infinita bellezza” (che riunisce oltre 250 opere provenienti da un centinaio di istituzioni museali e collezioni private) al festival di musica, danza e teatro “Metamorfosi”; dalla rassegna floreale “Corollaria” al mercato di prodotti slow food e infine alle conversazioni sul paesaggio di“Changing Landscape”, con numerosi esperti di evoluzione paesaggistica in dialogo fra loro. Restano ancora due settimane del mese di febbraio per l’ultimo atto del “grande spettacolo”. Ultimo atto che vedrà ancora due appuntamenti della rassegna “Changing Landscape” – mercoledì 16 e 23 febbraio – e la presentazione dell’opera “Tempesta” dell’artista torinese Hilario Isola (mercoledì 16 febbraio), che andrà ad arricchire la mostra “Una infinita bellezza”, ospitata nella “Citroniera” juvarriana fino al prossimo 27 febbraio. Dopo l’appuntamento di mercoledì scorso 9 febbraio, con Michele Dalla Palma (fra i più noti fotoreporter italiani) sul tema “Dal caos perfetto della natura alle imperfette certezze del paesaggio umano”, nell’ambito di “Changing Landscape”, mercoledì 16 febbraio (ore 17), Carlo Tosco, docente al Politecnico di Torino, e Federico Larcher presenteranno, insieme al direttore della Reggia di Venaria, Guido Curto, l’opera “Tempesta” di Hilario Isola, mentre mercoledì 23 febbraio, sempre alle 17, si terrà un incontro dal titolo “Rinascita” con Fernando Caruncho (paesaggista e filosofo spagnolo, famoso per i suoi giardini minimalisti e per l’uso di forme leggere ed organiche), introdotto dal giornalista Alessandro Martini e Maurizio Francesconi, docente allo “IED – Istituto Europeo di Design” di Torino. Di grande interesse sarà certamente la presentazione (mercoledì 16 febbraio, come detto) della nuova opera d’arte “Tempesta” realizzata per l’occasione dal torinese (classe ’76) Hilario Isola e che il direttore Curto ha voluto inserire proprio all’inizio dell’ampio percorso espositivo dedicato a “Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea”.

Piemonte Italia è uno dei siti più completi e aggiornati sugli eventi culturali e turistici piemontesi. Immagini selezionate e contenuti turistico-culturali completi e dettagliati sono la cifra distintiva del portale.

Piemonte Italia è uno dei siti più completi e aggiornati sugli eventi culturali e turistici piemontesi. Immagini selezionate e contenuti turistico-culturali completi e dettagliati sono la cifra distintiva del portale. curiosità locali.

curiosità locali.

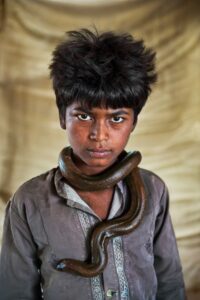

Uomini e animali, compagni di viaggio e di vita. In ogni tempo e luogo. Nel bene e nel male. O solo animali (ma dietro c’è sempre la presenza, ostile o rassicurante, dell’uomo), come nel caso dei cammelli che attraversano senza meta precisa, incerti e spauriti, i pozzi di petrolio in fiamme o degli uccelli migratori interamente cosparsi di petrolio: suggestive terribili immagini diventate iconiche e scattate nel ’91 da Steve McCurry durante una missione nell’area del Golfo, specchio del disastroso impatto ambientale e faunistico nei luoghi del primo conflitto che oppose l’Iraq ad una coalizione ONU guidata dagli USA, ai fini di restaurare la sovranità del piccolo emirato del Kuwait. Un reportage che farà vincere al fotoreporter di Phlidelphia (oltre trent’anni di attività, classe ’50) il prestigioso “World Press Photo”, assegnatogli da una giuria molto speciale, la “Children Jury” composta da bambini di tutte le nazionalità. Siamo nel 1991. E proprio allora prende idea e corpo il progetto “Animals”, diventato (dopo anni di appassionato lavoro peregrinando dall’Africa all’India, dall’Afghanistan agli States, dal Kuwait al Pakistan) mostra di intensa, a volte drammatica poeticità, e arrivata oggi per la prima volta in Piemonte, ospite delle antiche cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Uomini e animali, compagni di viaggio e di vita. In ogni tempo e luogo. Nel bene e nel male. O solo animali (ma dietro c’è sempre la presenza, ostile o rassicurante, dell’uomo), come nel caso dei cammelli che attraversano senza meta precisa, incerti e spauriti, i pozzi di petrolio in fiamme o degli uccelli migratori interamente cosparsi di petrolio: suggestive terribili immagini diventate iconiche e scattate nel ’91 da Steve McCurry durante una missione nell’area del Golfo, specchio del disastroso impatto ambientale e faunistico nei luoghi del primo conflitto che oppose l’Iraq ad una coalizione ONU guidata dagli USA, ai fini di restaurare la sovranità del piccolo emirato del Kuwait. Un reportage che farà vincere al fotoreporter di Phlidelphia (oltre trent’anni di attività, classe ’50) il prestigioso “World Press Photo”, assegnatogli da una giuria molto speciale, la “Children Jury” composta da bambini di tutte le nazionalità. Siamo nel 1991. E proprio allora prende idea e corpo il progetto “Animals”, diventato (dopo anni di appassionato lavoro peregrinando dall’Africa all’India, dall’Afghanistan agli States, dal Kuwait al Pakistan) mostra di intensa, a volte drammatica poeticità, e arrivata oggi per la prima volta in Piemonte, ospite delle antiche cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi. della “World Press Photo” – in tutti i sei continenti del Pianeta, ponendo sempre al centro dell’obiettivo storie e narrazioni legate alle categorie degli ultimi e dei più fragili, con un’attenzione particolare ai bambini, alle “condizioni dei civili nelle aree di conflitto, documentando le etnie in via di estinzione e le conseguenze dei cataclismi naturali”. Quanto mai ampia e decisamente varia la panoramica di opere selezionate per la mostra che prende avvio da un toccante spunto di riflessione con la ricostruzione del fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai, attraverso l’innovativo sistema di proiezioni multimediali realizzati con il sistema “Remix 4.0”.

della “World Press Photo” – in tutti i sei continenti del Pianeta, ponendo sempre al centro dell’obiettivo storie e narrazioni legate alle categorie degli ultimi e dei più fragili, con un’attenzione particolare ai bambini, alle “condizioni dei civili nelle aree di conflitto, documentando le etnie in via di estinzione e le conseguenze dei cataclismi naturali”. Quanto mai ampia e decisamente varia la panoramica di opere selezionate per la mostra che prende avvio da un toccante spunto di riflessione con la ricostruzione del fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai, attraverso l’innovativo sistema di proiezioni multimediali realizzati con il sistema “Remix 4.0”. visitatori un messaggio: ossia che, sebbene esseri umani e animali condividano la medesima terra, solo noi umani abbiamo il potere necessario per difendere e salvare il pianeta”. E durante il percorso numerosi approfondimenti sono volti proprio a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della salvaguardia del nostro pianeta e sull’ecosostenibilità. Nella sala didattica verranno realizzati anche seminari e workshop, con il coinvolgimento di diverse fasce d’età.

visitatori un messaggio: ossia che, sebbene esseri umani e animali condividano la medesima terra, solo noi umani abbiamo il potere necessario per difendere e salvare il pianeta”. E durante il percorso numerosi approfondimenti sono volti proprio a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della salvaguardia del nostro pianeta e sull’ecosostenibilità. Nella sala didattica verranno realizzati anche seminari e workshop, con il coinvolgimento di diverse fasce d’età.