Prosegue al ritmo delle stagioni, la mostra “Oltre il Giardino. L’abbecedario di Paolo Pejrone”

Fino al 15 maggio

San Secondo di Pinerolo (Torino)

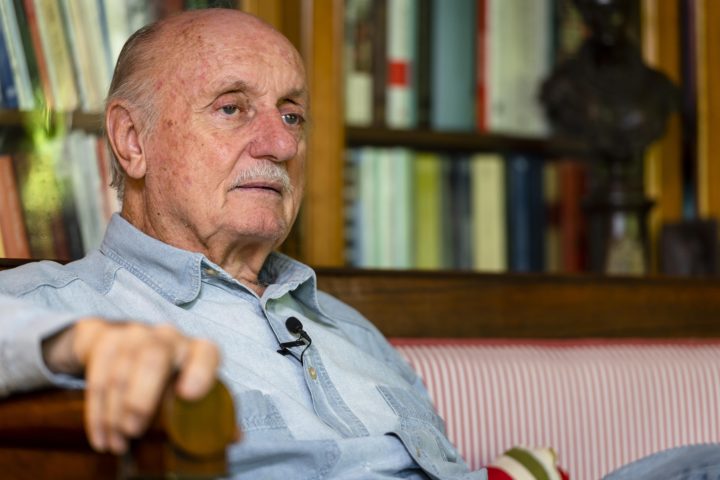

Architetto-paesaggista fra i più celebri a livello internazionale. Ha raccontato di “giardini e orti felici” in numerosi libri, è fondatore e presidente dell’“Accademia Piemontese del Giardino” ed è l’ideatore della mostra-mercato “Tre giorni per il Giardino” al Castello di Masino. Nel 2013 è stato insignito del titolo di “Chevalier de l’Ordre des Art et des Lettres” dal Ministero francese della “Cultura e Comunicazione”. Creativo a larghe mani. Geniale. Originale e un po’ (quel tanto che basta) visionario, solo a Paolo Pejrone poteva venire in mente di organizzare una mostra nella mostra, incentrata sul viaggio nel tempo, “una mostra che segue il corso delle stagioni, che accompagna il loro trascorrere nel tempo, che muta prospettive, colori, luci e ombre, come un giardino”. Una rassegna che cambia pelle, voce, armonie e s’arricchisce di nuove opere e proposte a seconda del mutar delle stagioni. Così, dopo l’estate, l’autunno e l’inverno, “Oltre il Giardino. L’abbecedario di Paolo Pejrone” è arrivata finalmente, da alcuni giorni, alla primavera. E in tal veste proseguirà fino al 15 maggio. Il progetto espositivo, distribuito nelle sale storiche del Castello e nei sei ettari del Parco all’inglese che lo circondano, è stato immaginato come un cammino ideale lungo un anno, dove le opere in mostra, per l’appunto, cambiano con il variare delle stagioni. Nella sua inedita e ultima veste, quella primaverile, saranno esposti nuovi modelli e disegni pomologici di fragole, albicocche, mele e pere ( in tema con la stagione ) di Francesco Garnier Valletti (Giaveno, 1808 – Torino, 1889), ultimo ineguagliato modellatore e riproduttore di frutti artificiali, artigiano, artista e anche scienziato, e il “Tappeto natura – Cavolo canario” di Piero Gilardi. I “tappeti natura” (realizzati dall’artista torinese a partire dal 1965) riproducono fedelmente scenari naturali con intento ironico e polemico: l’artista prende spunto dalla Pop Art statunitense, in particolare dalle creazioni di Claes Oldemburg (origini svedesi di Stoccolma), per denunciare l’intervento dell’uomo che ha trasformato la natura in realtà asettica e del tutto artificiale. Le nuove opere si affiancano a quelle già presenti – provenienti per la maggior parte da collezioni private – di Andy Warhol, Giorgio Griffa, Lucio Fontana, Giovanni Frangi, Francesco Menzio, Arrigo Lora Totino, Gilberto Zorio, Umberto Baglioni, Paola Anziché, Robert Rauschenberg, Giuseppe Penone, Mario Merz e Giovanni Anselmo. Obiettivo: costruire un dialogo immaginario con le parole di Paolo Pejrone intessendo riferimenti e suggestioni e suggerendo letture e possibili interpretazioni del percorso di visita per costruire un cammino, “oltre il giardino”.

La mostra, realizzata dalla “Fondazione Cosso” al Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo (Torino), a cura di Paola Eynard e Roberto Galimberti, si sviluppa attorno al concetto di abbecedario: un “ABC” del giardino, in rigoroso “dis-ordine alfabetico”, secondo le parole e i pensieri di Pejrone, ma soprattutto una riflessione profonda e intima su temi come la luce, l’ambiente, la calma, i dubbi, le speranze, le sfide che il mondo contemporaneo offre al rapporto tra uomo e ambiente. L’esposizione è completata da un’installazione sonora appositamente dedicata, a cura del progetto artistico “Avant-dernière pensée”, articolata attorno a tre nuclei essenziali. Il primo, al piano terra, si concentra sulla musica di Gioachino Rossini proponendo un’architettura sonora nello spazio dell’opera giovanile del compositore “6 Sonate a quattro”. Nelle sale del primo piano l’installazione sonora presenta una reinterpretazione della Sesta Sinfonia, “La Pastorale”, di Ludwig van Beethoven. Infine, dedicata all’opera “Venti frammenti” di Giorgio Griffa, un’inedita riscrittura di “Apartment House 1776” di John Cage, nella versione per quartetto d’archi. Le ricerche iconografiche per la mostra sono a cura di Enrica Melossi.

g.m.

“OLTRE IL GIARDINO. L’abbecedario di Paolo Pejrone”

Castello di Miradolo, via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (Torino); tel. 0121/502761 o www.fondazionecosso.com; solo su prenotazione

Fino al 15 maggio

Orari:ven. sab. dom. e lun. 10/18,30

Nelle foto

– Paolo Pejrone

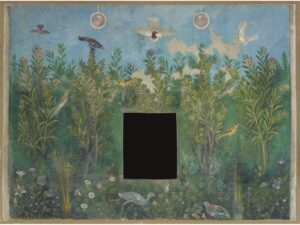

– Piero Gilardi: “Tappeto natura. Cavolo canario”, poliuretano espanso, 2020, Courtesy Biasutti & Biasutti

– Orto Castello di Miradolo

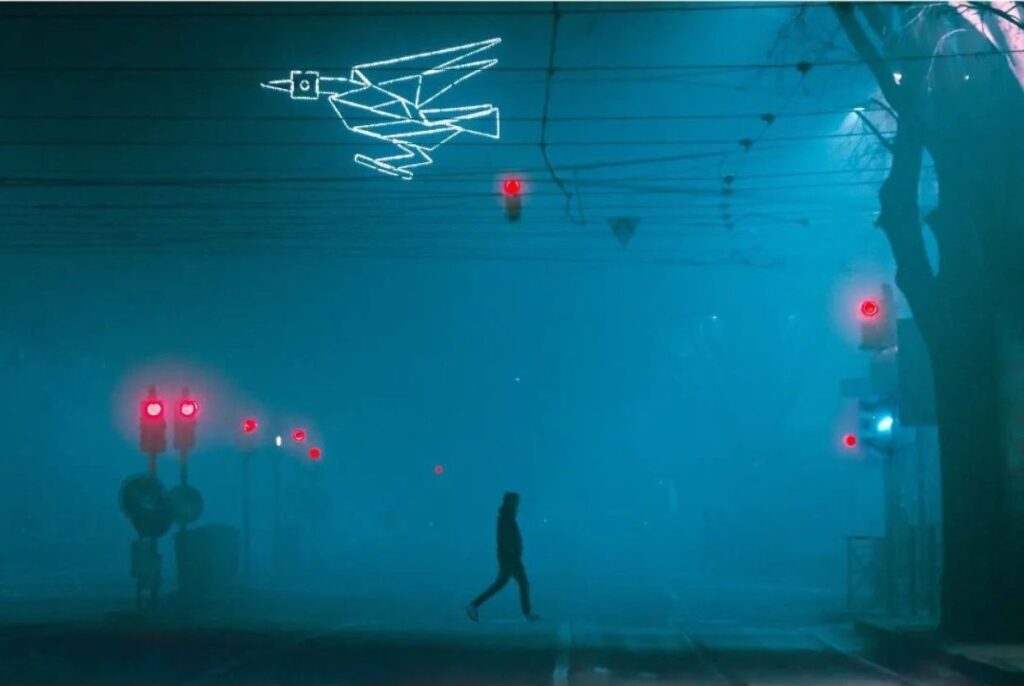

La giuria – composta dai rappresentanti dei dipartimenti educativi della GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, dalla Fondazione per la Cultura Torino, da Fondazione Camera Centro Italiano per la Fotografia, dal Comune di Torino Ufficio Luci e tenendo conto del parere espresso dal pubblico dei social attraverso i ‘like’ – ha individuato due scatti vincenti.

La giuria – composta dai rappresentanti dei dipartimenti educativi della GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, dalla Fondazione per la Cultura Torino, da Fondazione Camera Centro Italiano per la Fotografia, dal Comune di Torino Ufficio Luci e tenendo conto del parere espresso dal pubblico dei social attraverso i ‘like’ – ha individuato due scatti vincenti.