Riprende l’attività con una mostra a ingresso libero, dedicata alla socia pittrice

Si inaugura martedì 4 ottobre prossimo, alle 18, alla Promotrice di Belle Arti di Torino, la mostra dedicata alla socia pittrice Angela Betta Casale. Si intitola “La strada verso l’altrove”, un viaggio immaginario e, al tempo stesso, immaginato. Sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30, presso la Giardineria Reale al Circolo degli Artisti, in corso San Maurizio 6, a Torino.

Ingresso libero.

Sabato 15 ottobre, sempre alle 16, si terrà la presentazione del libro curato e illustrato dall’artista, dal titolo Città immaginarie e immaginate”.

MARA MARTELLOTTA

Il Circolo degli Artisti di Torino

La Giardineria Reale. Corso San Maurizio 6

10124 Torino

Tel 0118128718

www.circoloartistitorino.it

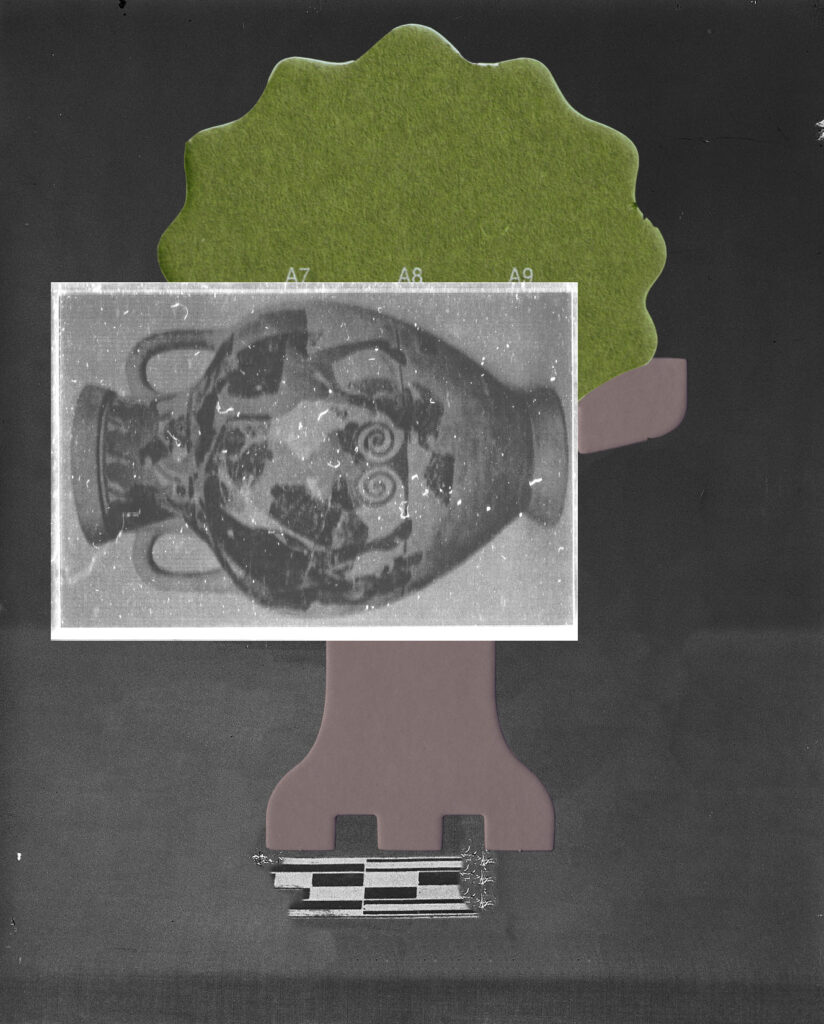

C’è stato e continua ad esserci il Medioevo dei molti film (tra antiche immagini e rivisitazioni, la leggenda di Re Artù con i suoi limpidi cavalieri o l’amore tra Robin e Marian) e delle serie televisive, “Lo Hobbit” e “Il signore degli anelli” hanno riempito le sale e le tasche dei produttori, i volumoni di Ken Follett ci hanno appassionato. E l’artista di oggi, al di là di ogni falsa convinzione, come lo interpreta quel periodo pieno di luce e di colore, avvolto nello studio e nel discernimento di rivelazioni straordinarie, narrato per leggende e per battaglie, illustrato per mostri immaginari, idealizzato per donne e madonne angelicate, per poemi e per versi che hanno posto le basi di una intera letteratura? Una risposta la può dare la mostra “Passi di mille cavalieri… – Storie del Medioevo”, curata da Luigi Castagna e Giuliana Cusino, artefici dell’”Associazione Culturale Arte per Voi”, e presentata (sino al 23 ottobre, orario d’apertura sabato e domenica dalle 16 alle 20) nell’ex Chiesa di Santa Croce, in piazza Conte Rosso ad Avigliana.

C’è stato e continua ad esserci il Medioevo dei molti film (tra antiche immagini e rivisitazioni, la leggenda di Re Artù con i suoi limpidi cavalieri o l’amore tra Robin e Marian) e delle serie televisive, “Lo Hobbit” e “Il signore degli anelli” hanno riempito le sale e le tasche dei produttori, i volumoni di Ken Follett ci hanno appassionato. E l’artista di oggi, al di là di ogni falsa convinzione, come lo interpreta quel periodo pieno di luce e di colore, avvolto nello studio e nel discernimento di rivelazioni straordinarie, narrato per leggende e per battaglie, illustrato per mostri immaginari, idealizzato per donne e madonne angelicate, per poemi e per versi che hanno posto le basi di una intera letteratura? Una risposta la può dare la mostra “Passi di mille cavalieri… – Storie del Medioevo”, curata da Luigi Castagna e Giuliana Cusino, artefici dell’”Associazione Culturale Arte per Voi”, e presentata (sino al 23 ottobre, orario d’apertura sabato e domenica dalle 16 alle 20) nell’ex Chiesa di Santa Croce, in piazza Conte Rosso ad Avigliana. Una quarantina di artisti a raccontare, in un ampio panorama, attraverso ceramiche, sculture, dipinti, acquerelli e installazioni. Dalla rievocazione di Alfredo Ciocca, che invero non bada con esattezza ai secoli ma affascina riandando ai Magi di Benozzo Gozzoli, agli “Amanti” e al Liocorno di Giuliana Cusino, finemente “decorati” tra argille e smalti; dall’”Eden” rappresentato da Rocco Forgione in una affascinante prova storicamente posta sulla scia dell’immaginifico Savinio, alla “Strega al rogo” di Giancarlo Laurenti e al torneo di Pippo Leocata; ancora “Gli amanti” incisi su rame da Vinicio Perugia e i giullari chiamati a ricreare una piccola corte a firma di Nino Ventura.

Una quarantina di artisti a raccontare, in un ampio panorama, attraverso ceramiche, sculture, dipinti, acquerelli e installazioni. Dalla rievocazione di Alfredo Ciocca, che invero non bada con esattezza ai secoli ma affascina riandando ai Magi di Benozzo Gozzoli, agli “Amanti” e al Liocorno di Giuliana Cusino, finemente “decorati” tra argille e smalti; dall’”Eden” rappresentato da Rocco Forgione in una affascinante prova storicamente posta sulla scia dell’immaginifico Savinio, alla “Strega al rogo” di Giancarlo Laurenti e al torneo di Pippo Leocata; ancora “Gli amanti” incisi su rame da Vinicio Perugia e i giullari chiamati a ricreare una piccola corte a firma di Nino Ventura.

Collettiva di ampio respiro perfettamente fedele al titolo di presentazione (“Emozioni d’Artista”) e curata da Elio Rabbione, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Palazzo Lomellini”di Carmagnola, la mostra vuole anche presentarsi come omaggio (doveroso!) agli 87 anni di recente compiuti dal grande Bruno Molinaro, i cui dipinti fanno da corposa entréealla collettiva. Rossi, gialli, bianchi, cespugli di fiori, distese di papaveri, macchie di glicine o angoli suggestivi di piccoli mercati: Molinaro gioca serioso fra fantasia e realtà creando con libero vigore sorprendenti mondi naturali affidati in toto alla forza e alla meravigliosa creatività di materia e colore Originali, di certosina, maniacale manualità (nell’intagliare, nel sovrapporre “legno a legno”, ritagli e profili di scarto) sono invece le sculture– architetture di Pippo Leocata.

Collettiva di ampio respiro perfettamente fedele al titolo di presentazione (“Emozioni d’Artista”) e curata da Elio Rabbione, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Palazzo Lomellini”di Carmagnola, la mostra vuole anche presentarsi come omaggio (doveroso!) agli 87 anni di recente compiuti dal grande Bruno Molinaro, i cui dipinti fanno da corposa entréealla collettiva. Rossi, gialli, bianchi, cespugli di fiori, distese di papaveri, macchie di glicine o angoli suggestivi di piccoli mercati: Molinaro gioca serioso fra fantasia e realtà creando con libero vigore sorprendenti mondi naturali affidati in toto alla forza e alla meravigliosa creatività di materia e colore Originali, di certosina, maniacale manualità (nell’intagliare, nel sovrapporre “legno a legno”, ritagli e profili di scarto) sono invece le sculture– architetture di Pippo Leocata.

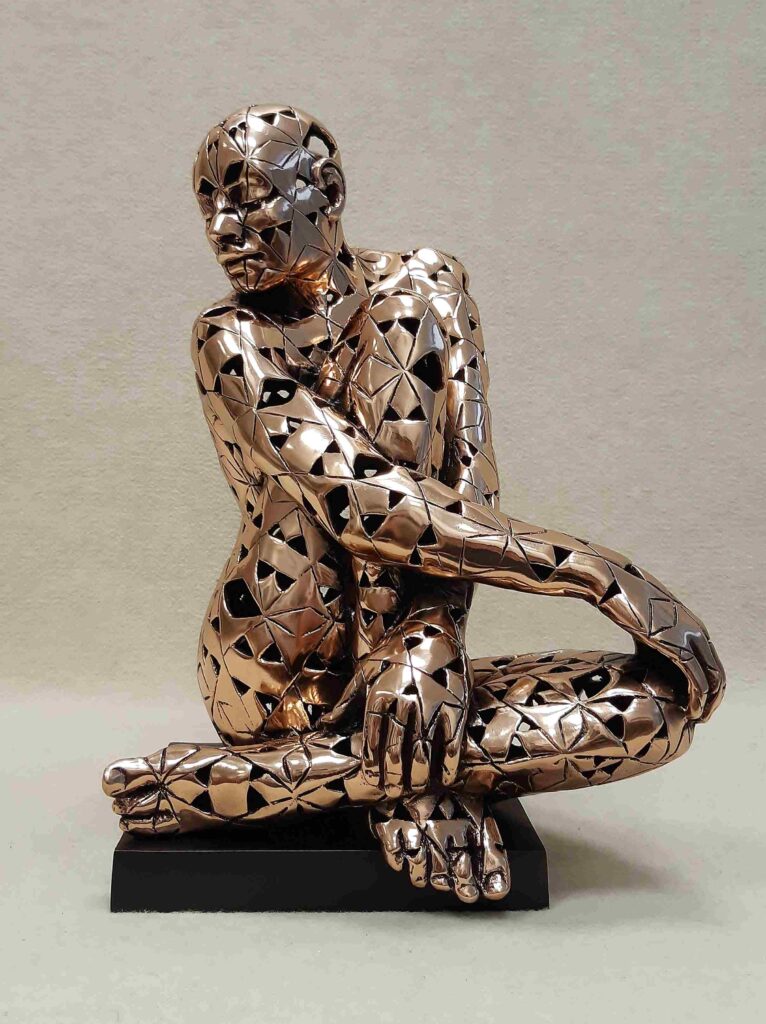

La presenza di Rosario Tornatore è stata accolta da un folto pubblico che l’ha lungamente applaudito non appena l’opera è stata scoperta e, resa visibile, ha irradiato l’atmosfera di sprazzi luminosi.

La presenza di Rosario Tornatore è stata accolta da un folto pubblico che l’ha lungamente applaudito non appena l’opera è stata scoperta e, resa visibile, ha irradiato l’atmosfera di sprazzi luminosi.