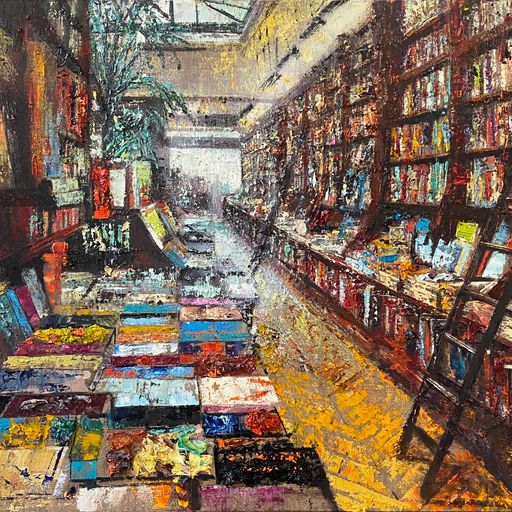

Un viaggio in un mondo fantastico è quello attraverso il quale ci conduce l’artista Massimiliano Gissi nella personale a lui dedicata dalla Galleria Malinpensa by Telaccia, a partire dal 18 fino al 29 ottobre prossimi, nella sede torinese di corso Inghilterra 51.

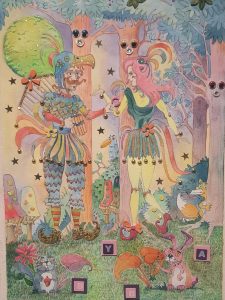

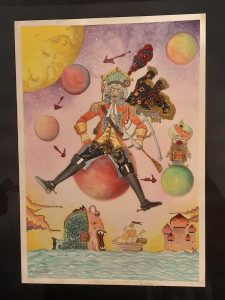

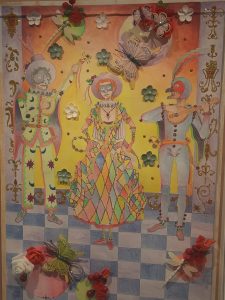

La fantasia in questo artista risulta di primaria importanza nel suo operare, in quanto egli esegue, con uno spiccato senso della composizione, una pittura originale caratterizzata dall’uso di vari materiali riciclati, quali stoffe, passamanerie, bottoni e metalli, senza timore di uscire dagli schemi e dalle mode, spinto dal sentimento e dal suo gusto personali.

La fantasia in questo artista risulta di primaria importanza nel suo operare, in quanto egli esegue, con uno spiccato senso della composizione, una pittura originale caratterizzata dall’uso di vari materiali riciclati, quali stoffe, passamanerie, bottoni e metalli, senza timore di uscire dagli schemi e dalle mode, spinto dal sentimento e dal suo gusto personali.

I temi che l’artista affronta sono spesso soggetti di felice estro compositivo e di fresca modernità, frutto di una ricerca immediata e originale. Ne risultano creazioni giocose, ricche di vibranti cromatismi, di simboli e di significanti che trovano loro completamento in una realizzazione piena di vitalità. Ne nascono scene che sono in parte fuori della realtà e che si colorano di gioiosa positività. L’universo di Massimiliano Gissi trova espressione in un mondo fantastico in cui la struttura prospettica si accompagna ai contrasti tra l’intervento scenico e la forza descrittiva, che si fondono in una ricerca di materiali costante.

I temi che l’artista affronta sono spesso soggetti di felice estro compositivo e di fresca modernità, frutto di una ricerca immediata e originale. Ne risultano creazioni giocose, ricche di vibranti cromatismi, di simboli e di significanti che trovano loro completamento in una realizzazione piena di vitalità. Ne nascono scene che sono in parte fuori della realtà e che si colorano di gioiosa positività. L’universo di Massimiliano Gissi trova espressione in un mondo fantastico in cui la struttura prospettica si accompagna ai contrasti tra l’intervento scenico e la forza descrittiva, che si fondono in una ricerca di materiali costante.

In un clima di spettacolare aspetto scenografico e tecnico le creazioni di Massimiliano Gissi presentano al visitatore della mostra tutto il loro potenziale emotivo, evidenziando un mondo fantastico che si esprime sia nello spazio pittorico, sia in quello scultoreo. I colori risultano accesi, gli elementi materici vitali si accompagnano a simboli fascinosi capaci di conferire alla composizione un tono giocoso e fantastico che aumenta lo stupore del fanciullino, quel fanciullino pascoliano presente in ognuno di noi.

In un clima di spettacolare aspetto scenografico e tecnico le creazioni di Massimiliano Gissi presentano al visitatore della mostra tutto il loro potenziale emotivo, evidenziando un mondo fantastico che si esprime sia nello spazio pittorico, sia in quello scultoreo. I colori risultano accesi, gli elementi materici vitali si accompagnano a simboli fascinosi capaci di conferire alla composizione un tono giocoso e fantastico che aumenta lo stupore del fanciullino, quel fanciullino pascoliano presente in ognuno di noi.

L’artista ricerca e trova un suo mondo fantastico in cui la struttura prospettica, i contrasti tra la forma descrittiva e l’intervento segnico si fondono con la resa tecnica e la ricerca costante e assidua sull’uso dei materiali.

L’artista ricerca e trova un suo mondo fantastico in cui la struttura prospettica, i contrasti tra la forma descrittiva e l’intervento segnico si fondono con la resa tecnica e la ricerca costante e assidua sull’uso dei materiali.

Tra le opere in mostra si ricordano alcuni quadri ispirati a personaggi quali il barone di Munchausen, Hemelin’s dream”, che evidenzia il riferimento al pifferaio magico, e “The comedy of art”. Non mancano neanche riferimenti alle maschere, quale quella del Carnevale di Putigliano, che emerge nel quadro intitolato “To the end of time”, ispirato a Farinella.

Tra le sculture emerge “La bottega dei giocattoli”, opera risalente al 2022, sotto forma di tecnica mista.

Tra le sculture emerge “La bottega dei giocattoli”, opera risalente al 2022, sotto forma di tecnica mista.

Il suo percorso evoca un ampio gioco di luci e di colori, capaci di conferire all’opera la capacità di facilitare il fantasticare e il sognare a occhi aperti.

Mara Martellotta

Articolo 6.

Articolo 6.

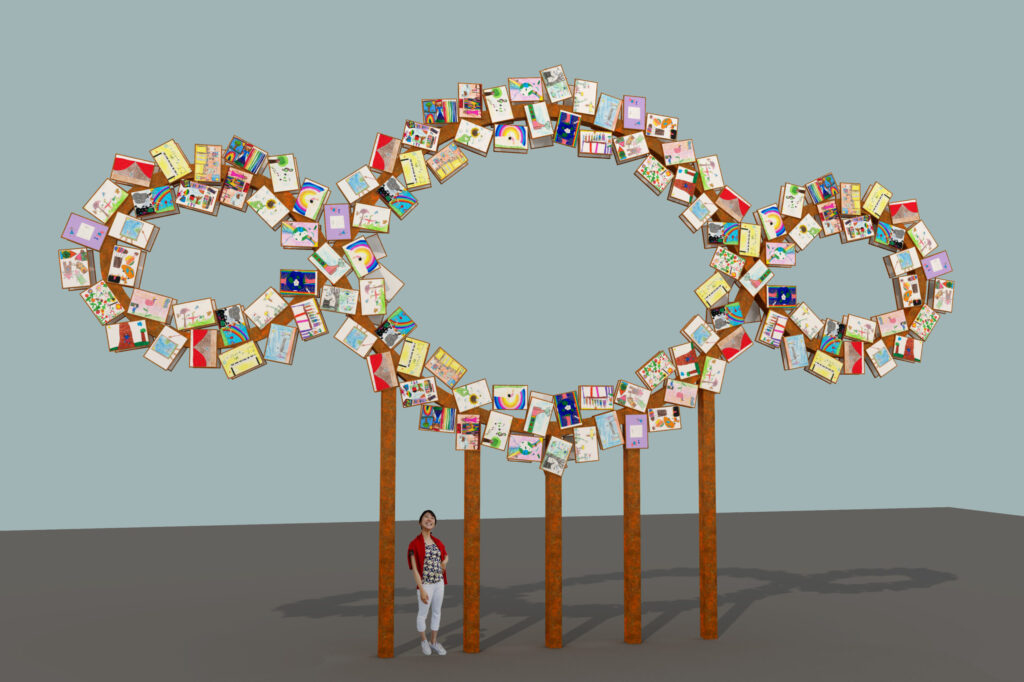

Tredici metri di lunghezza per sette di altezza e la celebre forma (segno matematico dell’infinito) dei tre cerchi consecutivi composta da un centinaio di serigrafie in metallo su cui sono rappresentati i disegni di bambini di alcune scuole cuneesi, e non solo: eccoci di fronte alla grande scultura site specific “Il Terzo Paradiso dei Talenti” realizzata da Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) per “A cielo aperto”, il progetto di arte pubblica ideato dalla “Fondazione CRC” per celebrare il suo 30^ compleanno e realizzato in collaborazione con il “Castello di Rivoli – Museo di Arte Contemporanea”. L’opera è stata appositamente sviluppata dall’artista biellese, fra i massimi animatori e protagonisti dell’Arte Povera, per l’area di fronte al “Rondò dei Talenti”, a Cuneo (via Luigi Gallo, 1), in relazione alla curvatura dell’edificio e alla struttura della piazza stessa. L’inaugurazione, in agenda per venerdì 14 ottobre (ore 17,30), sarà preceduta, alle ore 16, da un’azione condivisa di “arte pubblica partecipata” che vedrà rielaborato il segno-simbolo (presentato, per la prima volta, alla 51^ edizione della “Biennale di Venezia” nel 2005) del “Terzo Paradiso” con materiali di alluminio, al fine di realizzare un’opera collettiva temporanea. Nel pomeriggio del giorno seguente, sabato 15 ottobre, sempre al “Rondò dei Talenti”, alle ore15 e alle ore 16, è in programma un laboratorio per bambini e famiglie sempre sul tema inerente all’opera (iscrizioni su

Tredici metri di lunghezza per sette di altezza e la celebre forma (segno matematico dell’infinito) dei tre cerchi consecutivi composta da un centinaio di serigrafie in metallo su cui sono rappresentati i disegni di bambini di alcune scuole cuneesi, e non solo: eccoci di fronte alla grande scultura site specific “Il Terzo Paradiso dei Talenti” realizzata da Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) per “A cielo aperto”, il progetto di arte pubblica ideato dalla “Fondazione CRC” per celebrare il suo 30^ compleanno e realizzato in collaborazione con il “Castello di Rivoli – Museo di Arte Contemporanea”. L’opera è stata appositamente sviluppata dall’artista biellese, fra i massimi animatori e protagonisti dell’Arte Povera, per l’area di fronte al “Rondò dei Talenti”, a Cuneo (via Luigi Gallo, 1), in relazione alla curvatura dell’edificio e alla struttura della piazza stessa. L’inaugurazione, in agenda per venerdì 14 ottobre (ore 17,30), sarà preceduta, alle ore 16, da un’azione condivisa di “arte pubblica partecipata” che vedrà rielaborato il segno-simbolo (presentato, per la prima volta, alla 51^ edizione della “Biennale di Venezia” nel 2005) del “Terzo Paradiso” con materiali di alluminio, al fine di realizzare un’opera collettiva temporanea. Nel pomeriggio del giorno seguente, sabato 15 ottobre, sempre al “Rondò dei Talenti”, alle ore15 e alle ore 16, è in programma un laboratorio per bambini e famiglie sempre sul tema inerente all’opera (iscrizioni su