Paul Pfeiffer alla Pista 500

La Pinacoteca Agnelli ha annunciato la propria stagione autunnale espositiva 2025 che, da venerdì 31 ottobre, in contemporanea con Artissima e l’art week torinese 2025, sino a lunedì 6 aprile 2026, presenta al pubblico due nuovi progetti espositivi inediti, la prima grande retrospettiva italiana dedicata a Alice Neel (Marion Square, PA, 1900- New York 1984), dal titolo “I Am the Century” e il progetto espositivo di Piotr Uklański (Varsavia, Polonia, 1968) dal titolo “Faux Amis”. Quest’ultimo progetto fa parte di ‘Beyond the collection’, che prevede due interventi al Museo di Anatomia umana Luigi Rolando e al Museo della Frutta Francesco Garnier Valletti di Torino.

La Pista 500 ospita una nuova installazione dell’artista americano Paul Pfeiffer, vincitore del Premio Pista 500 di Artissima 2024.

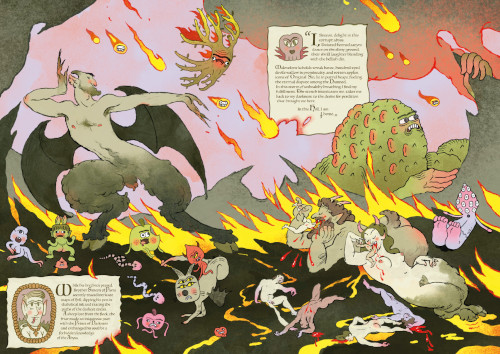

Da venerdì 31 ottobre fino a lunedì 6 aprile la Pinacoteca Agnelli dedica una importante retrospettiva all’artista americana Alice Neel, dal titolo “Alice Neel. I Am the Century”, curata da Sarah Cosulich e Pietro Rigolo. L’esposizione offre una prospettiva coinvolgente sull’opera dell’artista, mettendo in luce lo sguardo pionieristico e il suo interesse verso l’umanità in tutte le sue forme.

Alice Neel è una delle grandi artiste del Novecento, pittrice rivoluzionaria il cui approccio alla ritrattistica ha toccato, con molto anticipo rispetto ai tempi in cui è vissuta, fondamentali questioni umane, sociali e politiche. Grazie al suo stile pittorico unico, caratterizzato da un modo spontaneo, ma anche preciso, nel trasmettere la natura e il profondo carattere dei suoi modelli, Alice Neel ancora oggi influenza generazioni di artisti. Capace di fondere realismo e surrealismo, con una sguardo severo e pennellate enfatiche, Neel è riuscita a leggere l’animo umano nelle sue pieghe più nascoste.

Seguendo una linea temporale cronologica che abbraccia sette decenni del ventesimo secolo, “I Am the Century” alla Pinacoteca Agnelli approfondisce l’idea di Alice Neel come “ cronista della vita” e dei suoi dipinti quali rappresentazioni della “commedia umana”. Strutturato in sei capitoli che si intrecciano con la sua biografia, il progetto evidenzia la relazione unica dell’artista con i soggetti e le loro storie di vita, dalla nascita alla morte, attraverso la crescita fino all’età adulta, lo sviluppo della sessualità, ma anche la formazione di una coscienza civica e politica.

La retrospettiva indaga l’evoluzione dello stile dell’artista nel tempo, enfatizzando indirettamente come la sua pratica rivoluzionaria i confronti con i canoni storico artistici della ritrattistica e con la tradizionale prospettiva maschile, di cui si trova rappresentazione anche all’interno della Collezione permanente della Pinacoteca Agnelli.

“Alice Neel. I Am the Century” è sviluppata in stretta collaborazione con l’archivio di Alice Neel .

La Pinacoteca Agnelli presenta anche un nuovo capitolo del programma “ Beyond the collection”, dedicato alla Collezione permanente del Museo attraverso il progetto espositivo di Piotr Uklański.

Invitato a proporre un progetto di interazione con la Collezione Permanente della Pinacoteca, l’artista polacco ha scelto di interagire con l’intero spazio dello Scrigno, in un gioco, a tratti provocatorio, di assonanze, rimandi e relazioni con le sue opere pittoriche, installative e fotografiche. Il titolo della mostra è Faux Amis ( falsi amici), espressione francese che descrive due parole che, in lingue diverse, suonano simili, ma hanno significati molto differenti, e anticipa come l’artista contrapponga le sue opere a quelle di Bernardo Bellotto, Henri Matisse, Pierre-Auguste Renoir, Antonio Canova ed Edouard Manet.

L’artista delinea similitudini che spesso si basano sul genere pittorico e su richiami formali e iconografici, rimandando a letture della storia complesse e stratificate. Con un approccio da lui definito ‘cannibalistico’, Uklański setaccia la storia dell’arte e trova sostentamento in secoli di arte prodotta da artisti e artiste che lo precedono. ‘Faux amis’ sottolinea il ruolo dello studio e della conoscenza della storia dell’arte nelle pratiche contemporanee e presenta inaspettati punti di vista sui capolavori della collezione permanente.

La mostra si estende anche fuori dalle mura della Pinacoteca e include due interventi dell’artista presso due istituzioni torinesi, il Museo di Anatomia Umana Luigi Rolando e il Museo della Frutta Francesco Garnier Valletti nel quartiere di San Salvario. Adottando un approccio alla storia della scienza simile a quello utilizzato nei confronti della storia dell’arte per la Pinacoteca Agnelli, Uklański mette in relazione la collezione anatomica del Museo con un gruppo di sue opere che fanno riferimento alla corporeità umana e al simbolismo del sangue. Al Museo della Frutta, invece, caratterizzato da centinaia di riproduzioni in ceramica di specie e tipologie diverse di mele, pere, tuberi e ortaggi, realizzati dallo scienziato botanico Francesco Garnier Valletti, le rappresentazioni tridimensionali di varietà di frutta entrano in dialogo con le nature morte di Uklański, a loro volta fantasmi di dipinti che oggi possono solo essere immaginati.

‘Beyond the collection’ è il progetto della Pinacoteca Agnelli che dal 2022 si propone di riattivare la collezione permanente del Museo, attraverso il coinvolgimento di artisti e artiste contemporanei e la collaborazione con altre prestigiose istituzioni nazionali e internazionali, in modo tale che alcune opere della collezione diventino il punto focale di nuovi allestimenti e nuove narrazioni, capaci di rileggere il patrimonio storico attraverso le tematiche della contemporaneità.

Pinacoteca Agnelli

Lingotto, via Nizza 230/103

www.pinacoteca-agnelli.it/visita

Orari Pinacoteca da martedì a domenica dalle 10 alle 19

Pista 500 dalle 10 alle 21

Mara Martellotta