Si intitola “Mnemosyne” la mostra personale che il Museo MIIT guidato da Guido Folco dedica all’artista

Il Museo MIIT ospita una mostra fino al 5 maggio prossimo dal titolo “Mnemosyne”, una personale dedicata all’artista MariellChiron Guglielminetti .

“Le mie opere – spiega Mariell – costituiscono “il mio IO”. Non mi definisco una pittrice, ma colei che ha una passione per l’arte e per tutto ciò che emoziona, che stimola i sensi. Pur avendo studiato all’Accademia di Belle Arti mi considero un’autodidatta, che ha saputo guardare ai pittori antichi e moderni, e che ha fatto un cammino solitario e diverso. Mi considero una pittrice per passione, schiva, solitaria, che non ha mai seguito il successo.

Ai miei tempi non era consigliato seguire per le ragazze il Liceo Artistico, quindi scelsi ragionaria, con un sogno nel cassetto, di poter frequentare il liceo classico.

“Mariell Chiron Guglielminetti – spiega il professor Gian Giorgio Giorgio Massara – nel lungo percorso artistico considera inscindibile il legame tra il mondo classico e quello rinascimentale. Una passione, la sua derivata da studi, letture eelementi che hanno determinato in lei la convinzione che tra classicità e modernismo vi siano molteplici punti di comparazione. Dalla lettura delle opere del poeta Rainer M. Rilkee di Gabriele d’Annunzio, l’artista ha fatto proprio il principio di una bellezza e la convinzione di una perfetta giovinezza nel mondo.

Mariell, dopo aver a lungo studiato e disegnato le opere presenti nella gipsoteca dell’Accademia Albertina, considera quale punto di partenza per il proprio lavoro le suggestive immagini derivate da un gruppo di studi nei quali immagini ignude determinano un rapporto tra immagine e realtà. Ne risulta un esempio il “Torso romano” in cui il rapporto tra la luce e un corpo con le braccia spezzate esprime una insolita vitalità. Assorta e severa è Afrodite, risalente al 2008, in cui raffigura ai si impone su uno sfondo caratterizzato da improvvise accensioni di azzurro, profondi neri capaci di incorniciare il volto della Dea della Bellezza e della fertilità amante di dei, ma anche dei mortali”.

“Mariell Guglielminetti – aggiunge il critico Gian Giorgio Massara – ritorna a esempi classici come nel caso di una delle ultime opere realizzate, ispirata al volto di Laocoonte, il sacerdote di Apollo inviso alla dea Athena.

Nel suo susseguirsi di immagini l’artista considera ripetutamente, in un intenso susseguirsi di immagini, anche i volti delle dame rinascimentali, di cui il primo dipinto è legato all’ultima visione di Antonello da Messina. Mariell incornicia il volto della Vergine in un drappeggio geometrico di un blu intenso, di modo che sguardo e labbra acquistino una espressività maggiore. Gli occhi splendenti della Fornarina, una fanciulla di cui Raffaello si era invaghito nel primo ventennio del Cinquecento in Contrada Santa Dorotea a Roma, li ritroviamo nel dipinto conservato alla galleria Nazionale a Roma. Mariell si appassiona a questo volto e lo riprende facendolo splendere su di uno sfondo dorato.

Mariell Guglielminetti si appassiona anche ai molti protagonisti della Cappella Sistina, ri cercando nel virtuosismo tecnico la bellezza sia fisica sia spirituale, come nel caso del dipinto della Storia della Genesi tratto da Michelangelo. Nella tela datata 2009 la figura di uno degli ignudi viene interpretata da Mariell come l’esaltazione del Manierismo sia nella capigliatura sconvolta, sia nell’espressione del dubbio. Un secondo ignudi è dipinto con uno sfondo indeterminato, seppure vibrante di luci.

La pittrice ha rivolto la sua attenzione anche al secolo del barocco, che ci ha lasciato anche splendidi esempi di scenografie di piazze e giardini. Il temperamento di Mariell Guglielminetti l’ha portata inevitabilmente a rivolgere l’attenzione alla bella e inquieta figura di Teresa d’Avila, raffigurata dal Bernini pervasa di amore divino e partecipe del dolore che un dardo lanciato da un angelo le ha provocato nel cuore. La figura di Teresa viene raffigurata uno sfondo ora nero come il peccato, ora dorato dome la luce divina”.

“L’arte di Mariell Chirone Guglielminetti – spiega il curatore della mostra Guido Folco della galleria Folco e Museo MIIT – nasce dal mito di Mnemosyne, dalla memoria dell’essenza dell’uomo e di una bellezza eterna e senza tempo. La sua creatività conduce all’esplorazione di noi stessi, rappresentando un’espressione che travalica -la semplice idea spazio temporale, di gusto e percezione soggettiva, celebrando il concetto classico di bello, di armonia e di equilibrio. Le sperimentazioni concettuali di Mariell ChironeGuglielminetti ci restituiscono un universo antico e moderno al contempo, in virtù della visione personale dell’artista che indugia sui particolari, li evidenzia e ingigantisce. Le sue fonti di ispirazione sono i grandi maestri della Grecia antica e del Rinascimento, dal genio di Michelangelo, di Antonello da Messina a Bellini al Caravaggio e a Canova.

Dalla statuaria greca Mariell Chirone Guglielminetti ci riporta l’armonia e la perfezione formale, quasi volesse condurre un cammino di ritorno all’ordine novecentesca, quando maestri quali Funi, Sironi, Oppi, Bucci e Marussing ritrovarono, sotto la guida di Margherita Sarfatti, il senso di un equilibrio che le modernità sembrava aver smarrito e che la nostra artista ricerca dell’emozione che deve suscitare l’arte, prima di tutto in se stessa.Nascono così le opere della serie dedicata ai busti classici, in cui l’artista comunica l’essenza dell’uomo nelle sua semplicità e bellezza naturale e atavica.

“Le mie opere sono il mio IO” ama ripetere l’artista e in questa sua dichiarazione d’amore verso la pittura c’è tutta la passione di una vita, il desiderio di cogliere e immortale l’attimo della creazione e, con essi, gli istanti che l’hanno resa migliore”.

MARA MARTELLOTTA

Museo MIIT

Personale di Mariell Chirone Guglielminetti ‘Mnemosyne”

Da mercoledì 19 aprile 2023 al 4 maggio 2023.

MUSEO MIIT corso Cairoli 4

Dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30.

Orario su appuntamento tel 3343135905

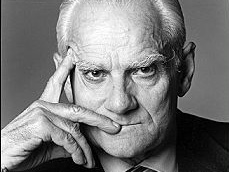

Non ha dubbi Elena Loewenthal che con Luca Beatrice ha curato “Alberto Moravia. Non so perché non ho fatto il pittore”, visitabile nello spazio Wunderkammer della GAM sino al 4 giugno, una trentina di opere pittoriche racchiuse nel giudizio artistico del grande scrittore: “La mostra è un altro grande romanzo moraviano”. Una mostra che non tiene per nulla conto di anniversari, che esula dai contorni stabiliti, che non è freddamente celebrativa, ma una mostra “fuori da ogni anniversario, dal momento che non c’è bisogno di una data per riprendere un omaggio ad uno scrittore ed intellettuale – anche se Moravia amava assai poco il termine” – che ha attraversato un secolo imprimendo un’orma ben precisa non soltanto di scrittore che amava Proust e Dostoevskji ma altresì di giornalista, sceneggiatore e drammaturgo, saggista, critico cinematografico e instancabile reporter di viaggio, politico, esprimendo appieno il vasto panorama dei propri interessi. Una mostra che ha visto la collaborazione (“abbiamo fatto rete e questo è davvero un punto d’eccellenza per la città”) della Fondazione Circolo degli Artisti, della GAM e del Museo Nazionale del Cinema, a cui si sono uniti l’Associazione Fondo Alberto Moravia, Bompiani storico editore e le Gallerie d’Italia.

Non ha dubbi Elena Loewenthal che con Luca Beatrice ha curato “Alberto Moravia. Non so perché non ho fatto il pittore”, visitabile nello spazio Wunderkammer della GAM sino al 4 giugno, una trentina di opere pittoriche racchiuse nel giudizio artistico del grande scrittore: “La mostra è un altro grande romanzo moraviano”. Una mostra che non tiene per nulla conto di anniversari, che esula dai contorni stabiliti, che non è freddamente celebrativa, ma una mostra “fuori da ogni anniversario, dal momento che non c’è bisogno di una data per riprendere un omaggio ad uno scrittore ed intellettuale – anche se Moravia amava assai poco il termine” – che ha attraversato un secolo imprimendo un’orma ben precisa non soltanto di scrittore che amava Proust e Dostoevskji ma altresì di giornalista, sceneggiatore e drammaturgo, saggista, critico cinematografico e instancabile reporter di viaggio, politico, esprimendo appieno il vasto panorama dei propri interessi. Una mostra che ha visto la collaborazione (“abbiamo fatto rete e questo è davvero un punto d’eccellenza per la città”) della Fondazione Circolo degli Artisti, della GAM e del Museo Nazionale del Cinema, a cui si sono uniti l’Associazione Fondo Alberto Moravia, Bompiani storico editore e le Gallerie d’Italia. La mostra – il cui titolo riecheggia quello del volume composto da Alessandra Grandelis intorno alle critiche d’arte dell’autore della “Noia” tra il 1934 e il 1990, anno della scomparsa -, accompagnata da un efficace catalogo edito da Silvana Editoriale, apre uno sguardo nuovo, una gamma di giudizi espressi soprattutto su artisti amici, Enrico Paulucci e Carlo Levi (suo un ritratto “modiglianesco” dello scrittore del ’30: “Alla fine dunque bisognerà pur chiamare Levi un espressionista?… Si potrebbero fare vari nomi a proposito dell’”espressionismo” di Carlo Levi: da Van Gogh a Modigliani, da Soutine a Kokoschka. Ma sarebbero puri riferimenti indicativi; poiché, come abbiamo detto, Levi ha fatto sue queste e altre non meno importanti esperienze trovando ‘belli’ via via Modigliani, Van Gogh, Soutine, Kokoschka e quanti altri ai quali, come un viandante tranquillo che cammini placido e sicuro di sé – e con un mezzo sigaro in bocca -, ha chiesto qualche indicazione per la strada da seguire.”) in primo luogo, sull’incontro con i Sei di Torino, sulla frequentazione di Renato Guttuso e Mario Schifano, sui nomi di Titina Maselli (con i suoi “occhi grandi e attenti spalancati sul reale” di cui ama i colori “acerbi, chimici, squillanti”), sorella di Citto, lui pronto a trascrivere per lo schermo “Gli indifferenti” con una Claudia Cardinale venticinquenne, e Giosetta Fioroni, legata in quegli anni a Guido Piovene, “rifiutando Burri e Fontana, ignorando l’astrattismo, preferendo il racconto delle immagini figurative”, sottolinea Luca Beatrice. Ma trovano anche spazio, tra gli altri, Giacomo Manzù e Leonor Fini, Mario Lattes e Mino Maccari, Giuseppe Capogrossi (“esiste

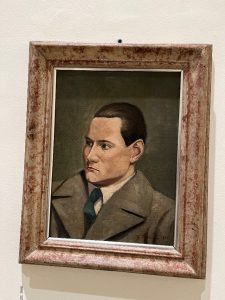

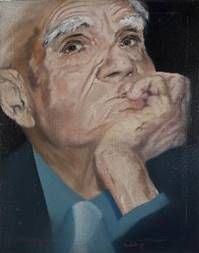

La mostra – il cui titolo riecheggia quello del volume composto da Alessandra Grandelis intorno alle critiche d’arte dell’autore della “Noia” tra il 1934 e il 1990, anno della scomparsa -, accompagnata da un efficace catalogo edito da Silvana Editoriale, apre uno sguardo nuovo, una gamma di giudizi espressi soprattutto su artisti amici, Enrico Paulucci e Carlo Levi (suo un ritratto “modiglianesco” dello scrittore del ’30: “Alla fine dunque bisognerà pur chiamare Levi un espressionista?… Si potrebbero fare vari nomi a proposito dell’”espressionismo” di Carlo Levi: da Van Gogh a Modigliani, da Soutine a Kokoschka. Ma sarebbero puri riferimenti indicativi; poiché, come abbiamo detto, Levi ha fatto sue queste e altre non meno importanti esperienze trovando ‘belli’ via via Modigliani, Van Gogh, Soutine, Kokoschka e quanti altri ai quali, come un viandante tranquillo che cammini placido e sicuro di sé – e con un mezzo sigaro in bocca -, ha chiesto qualche indicazione per la strada da seguire.”) in primo luogo, sull’incontro con i Sei di Torino, sulla frequentazione di Renato Guttuso e Mario Schifano, sui nomi di Titina Maselli (con i suoi “occhi grandi e attenti spalancati sul reale” di cui ama i colori “acerbi, chimici, squillanti”), sorella di Citto, lui pronto a trascrivere per lo schermo “Gli indifferenti” con una Claudia Cardinale venticinquenne, e Giosetta Fioroni, legata in quegli anni a Guido Piovene, “rifiutando Burri e Fontana, ignorando l’astrattismo, preferendo il racconto delle immagini figurative”, sottolinea Luca Beatrice. Ma trovano anche spazio, tra gli altri, Giacomo Manzù e Leonor Fini, Mario Lattes e Mino Maccari, Giuseppe Capogrossi (“esiste  una pittura pura, come la poesia pura? Se esiste, Capogrossi ne è uno dei cultori più accreditati”) e Mario Mafai e Piero Guccione, Antonio Recalcati e Gisberto Ceracchini, autori questi ultimi di due ritratti datati 1987 e 1928, la vecchiaia e la gioventù, un Moravia sempre ombroso, sfuggente. Scriveva Moravia in “Corriere della sera” nel marzo dell’88: “Ma qui comincia il mistero, almeno per me, dei pittori. Come fanno a trasmutare la loro visione del mondo non già come si presenta alla mente, cioè con le parole, ma in immagini, in pittura? Che cosa è successo per esempio nella mente di Recalcati quando ha ripreso nel ritratto, che mi ha fatto con evidente compiacimento, il gesto con il quale appoggio il mento sulla palma della mano? E perché mi ha fatto gli occhi di un colore diverso, più scuro (ho gli occhi che tirano al verde), dell’originale?” Mentre Raffaele La Capria, forse ripensando al ritratto di Ceracchini, nel 2016 scriveva: “Quando ripenso ad Alberto Moravia… io mi sorprendo inevitabilmente a fissarlo in due atteggiamenti: uno è una specie di broncio da ragazzino ingiustamente punito; l’altro una specie di rischiaramento del volto e degli occhi che precedeva un sorriso così disarmante da cogliermi sempre impreparato. In tutt’e due gli atteggiamenti ritrovo l’adolescente che per me era Moravia.”

una pittura pura, come la poesia pura? Se esiste, Capogrossi ne è uno dei cultori più accreditati”) e Mario Mafai e Piero Guccione, Antonio Recalcati e Gisberto Ceracchini, autori questi ultimi di due ritratti datati 1987 e 1928, la vecchiaia e la gioventù, un Moravia sempre ombroso, sfuggente. Scriveva Moravia in “Corriere della sera” nel marzo dell’88: “Ma qui comincia il mistero, almeno per me, dei pittori. Come fanno a trasmutare la loro visione del mondo non già come si presenta alla mente, cioè con le parole, ma in immagini, in pittura? Che cosa è successo per esempio nella mente di Recalcati quando ha ripreso nel ritratto, che mi ha fatto con evidente compiacimento, il gesto con il quale appoggio il mento sulla palma della mano? E perché mi ha fatto gli occhi di un colore diverso, più scuro (ho gli occhi che tirano al verde), dell’originale?” Mentre Raffaele La Capria, forse ripensando al ritratto di Ceracchini, nel 2016 scriveva: “Quando ripenso ad Alberto Moravia… io mi sorprendo inevitabilmente a fissarlo in due atteggiamenti: uno è una specie di broncio da ragazzino ingiustamente punito; l’altro una specie di rischiaramento del volto e degli occhi che precedeva un sorriso così disarmante da cogliermi sempre impreparato. In tutt’e due gli atteggiamenti ritrovo l’adolescente che per me era Moravia.” prenderà corpo al Circolo dei Lettori con “Nato per narrare: riscoprire Moravia”, una serie di incontri che vedranno al tavolo dei relatori persone di spicco, che in vario modo, nel presente e nel passato, si sono avvicinati a quel mondo: da Dacia Maraini a Carmen Llera Moravia (ad intervistarla Alain Elkann, 9 marzo alle Gallerie d’Italia), Elena Stancanelli che legge l’amore in Moravia nella lectio “L’insudicia amore”, come Umberto Saba definiva il gesto amoroso, le relazioni, il sesso nell’opera moraviana (14 marzo), Alberto Albinati “a partire da alcuni libri dello scrittore passa in rassegna le modalità con cui la scrittura tenta di rendere la fisicità, la sensualità, la consistenza e resistenza materiale di ciò che per sua natura non è traducibile in parole” (17 marzo), Camilla Baresani racconta i viaggi dello scrittura con “Moravia, il nostro Chatwin” (21 marzo) mentre Elena Loewenthal guiderà una “Maratona Moraviana” snodata in tre filoni, pensiero arte corpo, in compagnia di René De Ceccatty, Giorgio Ficara, Alessandro Grandelis, Luca Beatrice e Giorgio Papi. Tangram Teatro proporrà “Io ed Elsa”, uno spettacolo con Bruno Maria Ferraro e Patrizia Pozzi per la regia di Ivana Ferri, sul rapporto tumultuoso tra la Morante e Moravia. Ultimo appuntamento il 20 maggio, all’interno del Salone del Libro, il premio Pulitzer Jhumpa Lahiri ragionerà sulla dimensione oraziana dello scrittore nella lectio “Moravia è un autore classico?”

prenderà corpo al Circolo dei Lettori con “Nato per narrare: riscoprire Moravia”, una serie di incontri che vedranno al tavolo dei relatori persone di spicco, che in vario modo, nel presente e nel passato, si sono avvicinati a quel mondo: da Dacia Maraini a Carmen Llera Moravia (ad intervistarla Alain Elkann, 9 marzo alle Gallerie d’Italia), Elena Stancanelli che legge l’amore in Moravia nella lectio “L’insudicia amore”, come Umberto Saba definiva il gesto amoroso, le relazioni, il sesso nell’opera moraviana (14 marzo), Alberto Albinati “a partire da alcuni libri dello scrittore passa in rassegna le modalità con cui la scrittura tenta di rendere la fisicità, la sensualità, la consistenza e resistenza materiale di ciò che per sua natura non è traducibile in parole” (17 marzo), Camilla Baresani racconta i viaggi dello scrittura con “Moravia, il nostro Chatwin” (21 marzo) mentre Elena Loewenthal guiderà una “Maratona Moraviana” snodata in tre filoni, pensiero arte corpo, in compagnia di René De Ceccatty, Giorgio Ficara, Alessandro Grandelis, Luca Beatrice e Giorgio Papi. Tangram Teatro proporrà “Io ed Elsa”, uno spettacolo con Bruno Maria Ferraro e Patrizia Pozzi per la regia di Ivana Ferri, sul rapporto tumultuoso tra la Morante e Moravia. Ultimo appuntamento il 20 maggio, all’interno del Salone del Libro, il premio Pulitzer Jhumpa Lahiri ragionerà sulla dimensione oraziana dello scrittore nella lectio “Moravia è un autore classico?” Necessario era anche un angolo a racchiudere un assaggio del cinema “di” Moravia, esiguo se si pensa che i film tratti da romanzi e racconti dello scrittore sommano a una quindicina, territorio più che appetitoso, con alterne riuscite, per sceneggiatori e registi. Ovvero si sentirà la mancanza di opere come “La romana” di Luigi Zampa, che aveva tra gli sceneggiatori Bassani e Flaiano, e de “La provinciale” di Soldati, grandi successi targati Lollobrigida, o della “Donna invisibile” di Paolo Spinola con una magistrale Giovanna Ralli. Ecco allora nell’atrio del cinema Massimo tredici scatti firmati da Angelo Frontoni e ripresi a Capri sul set del “Disprezzo” di Jean-Luc Godard con la Bardot. La pellicola (in programma il 14 marzo) si unisce a “Il conformista” di Bertolucci (12 marzo), a “La Ciociara” di De Sica (26 marzo) e a “Gli indifferenti”, ritratto impietoso di una famiglia degli anni Venti, attorno al rampollo Michele Ardengo, in un girotondo di noia e di ipocrisie, di disfatte morali, di perfide meschinità, di disfacimenti personali, di un vuoto che offriva nelle pagine del romanzo una visione estremamente moderna. Moravia iniziò a scriverlo nel 1925, durante la sua permanenza nel sanatorio di Bressanone. Lo pubblicò nel 1929, a spese proprie, aveva soltanto ventun’anni.

Necessario era anche un angolo a racchiudere un assaggio del cinema “di” Moravia, esiguo se si pensa che i film tratti da romanzi e racconti dello scrittore sommano a una quindicina, territorio più che appetitoso, con alterne riuscite, per sceneggiatori e registi. Ovvero si sentirà la mancanza di opere come “La romana” di Luigi Zampa, che aveva tra gli sceneggiatori Bassani e Flaiano, e de “La provinciale” di Soldati, grandi successi targati Lollobrigida, o della “Donna invisibile” di Paolo Spinola con una magistrale Giovanna Ralli. Ecco allora nell’atrio del cinema Massimo tredici scatti firmati da Angelo Frontoni e ripresi a Capri sul set del “Disprezzo” di Jean-Luc Godard con la Bardot. La pellicola (in programma il 14 marzo) si unisce a “Il conformista” di Bertolucci (12 marzo), a “La Ciociara” di De Sica (26 marzo) e a “Gli indifferenti”, ritratto impietoso di una famiglia degli anni Venti, attorno al rampollo Michele Ardengo, in un girotondo di noia e di ipocrisie, di disfatte morali, di perfide meschinità, di disfacimenti personali, di un vuoto che offriva nelle pagine del romanzo una visione estremamente moderna. Moravia iniziò a scriverlo nel 1925, durante la sua permanenza nel sanatorio di Bressanone. Lo pubblicò nel 1929, a spese proprie, aveva soltanto ventun’anni.

Chiamiamole “gallerie d’appartamento” o meglio, data l’origine anglofona, “apartment gallery”. Ovvero alloggi privati prestati e aperti gratuitamente al pubblico per ospitarvi mostre e interventi artistici fra i più svariati. Si tratta di una pratica che, negli ultimi anni, ha sempre più preso piede in grandi metropoli occidentali come New York, Los Angeles, Londra e Berlino e su cui Torino intende allinearsi con l’edizione zero di “Àprile. Festival delle case per l’arte” – con un bell’accento sulla “A” di “Àprile” per un gioco di ironica confusione con il nome del mese e per sottolineare invece il concetto di case a “porte aperte” – che si terrà in città sabato 15 e domenica 16 aprile prossimi, dalle ore 16 alle 21. In concreto: sette appartamenti privati, per il prossimo week end, si apriranno al pubblico offrendo la visita a mostre d’arte lì installate, ma non solo. Accanto a sculture, installazioni, dipinti e fotografie ogni casa presenterà anche eventi performativi site-specific: microteatro, talk, concerti, performance. L’appartamento diventa insomma un luogo per la cultura. “Dal salotto alla toilette – dicono gli organizzatori, artisti e appassionati d’arte aggregati in una sorta di informale associazione – si offre al pubblico un’esperienza culturale alternativa , dove l’artista (performer, pittore o musicista) è lì ben presente”. Mischiato fra pubblico e proprietari di casa. In questa edizione zero, “Àprile” presenta, tra le altre, opere di Giuseppe Gallace, Giuliano Brancale in arte Gibrah, Contatto Meccano, Marco Gagliardi e Federica Moi; concerti di Ludovico Bellucci (classe 2004) al pianoforte, “The Jay Happy” del collettivo internazionale “Donezk”, “Chinò e il mare”, dei “Saturno contro” da Bologna e una jam session con “La locanda alla fine del mondo”; per finire con le perfomance di Manueila, Cristian Rodriguez, Matolivetti, “Aire Duo” con Cristina Da Ponte. Arricchisce il programma una prima torinese: “Happy life, estratti di vite a caso”, interessante pièce della compagnia “MALES”.

Chiamiamole “gallerie d’appartamento” o meglio, data l’origine anglofona, “apartment gallery”. Ovvero alloggi privati prestati e aperti gratuitamente al pubblico per ospitarvi mostre e interventi artistici fra i più svariati. Si tratta di una pratica che, negli ultimi anni, ha sempre più preso piede in grandi metropoli occidentali come New York, Los Angeles, Londra e Berlino e su cui Torino intende allinearsi con l’edizione zero di “Àprile. Festival delle case per l’arte” – con un bell’accento sulla “A” di “Àprile” per un gioco di ironica confusione con il nome del mese e per sottolineare invece il concetto di case a “porte aperte” – che si terrà in città sabato 15 e domenica 16 aprile prossimi, dalle ore 16 alle 21. In concreto: sette appartamenti privati, per il prossimo week end, si apriranno al pubblico offrendo la visita a mostre d’arte lì installate, ma non solo. Accanto a sculture, installazioni, dipinti e fotografie ogni casa presenterà anche eventi performativi site-specific: microteatro, talk, concerti, performance. L’appartamento diventa insomma un luogo per la cultura. “Dal salotto alla toilette – dicono gli organizzatori, artisti e appassionati d’arte aggregati in una sorta di informale associazione – si offre al pubblico un’esperienza culturale alternativa , dove l’artista (performer, pittore o musicista) è lì ben presente”. Mischiato fra pubblico e proprietari di casa. In questa edizione zero, “Àprile” presenta, tra le altre, opere di Giuseppe Gallace, Giuliano Brancale in arte Gibrah, Contatto Meccano, Marco Gagliardi e Federica Moi; concerti di Ludovico Bellucci (classe 2004) al pianoforte, “The Jay Happy” del collettivo internazionale “Donezk”, “Chinò e il mare”, dei “Saturno contro” da Bologna e una jam session con “La locanda alla fine del mondo”; per finire con le perfomance di Manueila, Cristian Rodriguez, Matolivetti, “Aire Duo” con Cristina Da Ponte. Arricchisce il programma una prima torinese: “Happy life, estratti di vite a caso”, interessante pièce della compagnia “MALES”.