Uncem – l’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani – in accordo con l’Agenzia per la Coesione territoriale, Ti propone questo breve questionario. Insieme potremo così impostare attività formativa, informativa, coordinare le azioni, scambiare le buone pratiche, coinvolgere le Istituzioni. Il tema è complesso, delicato, importantissimo. La prevenzione degli incendi boschivi. Nel quadro della pianificazione di protezione civile e della valorizzazione del patrimonio forestale.

Ecco il link per accedere al questionario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW9QApM9Yd8CjCk9gzWZO0RedIk6piEgD31G3aNDKXAYFhRg/viewform?usp=sf_link

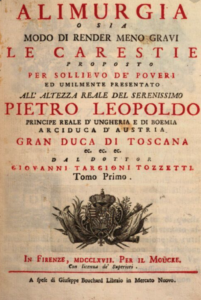

Queste erbe, accuratamente riconosciute e raccolte, rappresentano un alimento salutare vista la consistente quantità di sali minerali e vitamine in esse contenute. Naturalmente è importante che la raccolta avvenga con attenzione e in sicurezza scegliendo con cura i luoghi dove cogliere questi squisiti vegetali volontari. E’ necessario, per esempio, che ci si trovi in posti non inquinati, lontani sia dalle strade che dalle aree trattate con sostanze chimiche; a tal proposito sarebbe opportuno, per coloro non hanno conoscenze botaniche e vogliono iniziare questa pratica, iscriversi ad un corso di preparazione, disponibile anche online, attraverso cui acquisire le conoscenze base per il riconoscimento delle piante spontanee commestibili e per imparare ad identificare i luoghi giusti per raccogliere queste erbe alimurgiche, termine che deriva da “alimurgia” ovvero la scienza che studia la possibilità di nutrirsi di erbe selvatiche. Oltre ad assicurarsi la bontà dei prodotti che raccogliamo e portiamo nei nostri piatti è altrettanto essenziale fare foraging rispettando l’ambiente, garantendo quindi la conservazione e il mantenimento degli equilibri ecologici. Quest’ultimo punto viene certamente affrontato durante i corsi, ma è legato soprattutto alla sensibilità e al buon senso che ci dovrebbe guidare in una condotta riguardosa nei confronti del nostro pianeta, in poche parole non dobbiamo abusare e appropriarci in maniera sconsiderata dei frutti che la terra generosamente ci dona.

Queste erbe, accuratamente riconosciute e raccolte, rappresentano un alimento salutare vista la consistente quantità di sali minerali e vitamine in esse contenute. Naturalmente è importante che la raccolta avvenga con attenzione e in sicurezza scegliendo con cura i luoghi dove cogliere questi squisiti vegetali volontari. E’ necessario, per esempio, che ci si trovi in posti non inquinati, lontani sia dalle strade che dalle aree trattate con sostanze chimiche; a tal proposito sarebbe opportuno, per coloro non hanno conoscenze botaniche e vogliono iniziare questa pratica, iscriversi ad un corso di preparazione, disponibile anche online, attraverso cui acquisire le conoscenze base per il riconoscimento delle piante spontanee commestibili e per imparare ad identificare i luoghi giusti per raccogliere queste erbe alimurgiche, termine che deriva da “alimurgia” ovvero la scienza che studia la possibilità di nutrirsi di erbe selvatiche. Oltre ad assicurarsi la bontà dei prodotti che raccogliamo e portiamo nei nostri piatti è altrettanto essenziale fare foraging rispettando l’ambiente, garantendo quindi la conservazione e il mantenimento degli equilibri ecologici. Quest’ultimo punto viene certamente affrontato durante i corsi, ma è legato soprattutto alla sensibilità e al buon senso che ci dovrebbe guidare in una condotta riguardosa nei confronti del nostro pianeta, in poche parole non dobbiamo abusare e appropriarci in maniera sconsiderata dei frutti che la terra generosamente ci dona. Nella famiglia delle Cactaceae rinveniamo invece il Fico d’India che produce, come tutti sanno, frutti coloratissimi, dolci e saporiti, di questa pianta dal look esotico tuttavia possono essere mangiate anche le pale sia sbollentate che passate in forno (ovviamente il tutto privato della buccia spinosa da eliminare con molta attenzione!). L’Agave Americana è un’altra scenografica succulenta che si trova invece sulle nostre coste. Il suo interno può essere utilizzato per fare dolcissime confetture, il gambo cucinato come gli asparagi e i semi macinati possono essere utilizzati nelle zuppe.

Nella famiglia delle Cactaceae rinveniamo invece il Fico d’India che produce, come tutti sanno, frutti coloratissimi, dolci e saporiti, di questa pianta dal look esotico tuttavia possono essere mangiate anche le pale sia sbollentate che passate in forno (ovviamente il tutto privato della buccia spinosa da eliminare con molta attenzione!). L’Agave Americana è un’altra scenografica succulenta che si trova invece sulle nostre coste. Il suo interno può essere utilizzato per fare dolcissime confetture, il gambo cucinato come gli asparagi e i semi macinati possono essere utilizzati nelle zuppe.