Il Ministero dell’Ambiente al fianco dei giovani per un futuro sostenibile

Venerdì 6 ottobre ore 12.20

si terrà il talk “Giovani e Ambiente” al Festival ROM-E

Casa del Cinema – largo Marcello Mastroianni 1, Roma

Sabato 7 ottobre ore 17:30

Il Ministro Pichetto chiuderà lo Youth4Climate Global Hackathon

al Festival Digitale Popolare della Fondazione Italia Digitale

Polo del ‘900 – Via del Carmine 14, Torino

In preparazione della terza edizione della Youth4Climate – che quest’anno le Nazioni Unite organizzeranno a Roma nella seconda parte di ottobre – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha voluto organizzare due eventi dedicati ai giovani con l’obiettivo di renderli protagonisti sempre più consapevoli della lotta al cambiamento climatico.

L’Italia è tra i paesi in prima linea nella delicata sfida che il Pianeta sta affrontando per contrastare il cambiamento climatico. Il nostro Paese è stato tra i principali promotori dell’ambiziosa politica climatica europea che ha concorso in maniera determinante alla definizione dello storico accordo sul clima di Parigi al termine di COP21 2015. Pochi anni dopo, durante la co-presidenza di COP26 di Glasgow, il Governo italiano ha voluto restituire i negoziati per il clima anche al dialogo intergenerazionale organizzando la prima Youth4Climate (pensata al tempo come una COP GIOVANI) e rendendola protagonista della Pre-COP26 di Milano. Oggi il Governo italiano ha reso permanente questa importante iniziativa per il coinvolgimento delle nuove generazioni sulla questione ambientale e ne ha affidato l’organizzazione al Centro UNDP di Roma per il Clima e l’Energia (United Nations Development Programme) con l’obiettivo di offrire a ragazze e ragazzi di tutto il pianeta la possibilità di presentare progetti ambientali in grado di accelerare la transizione ecologica e di costruire un futuro sostenibile.

Si comincerà venerdì 6 alla Casa del Cinema di Villa Borghese alle 12:20 con la tavola rotonda “Giovani e ambiente”, nell’ambito del Festival diffuso di Roma Rom-E Ecosostenibilità e Futuro.

Il dibattito, animato da giornalisti, da rappresentanti delle istituzioni, dei giovani e dell’imprenditoria, darà conto dell’impegno italiano per il dialogo intergenerazionale in materia ambientale, e delle migliori strategie possibili per rendere i giovani sempre più protagonisti strategici e attivi della lotta al cambiamento climatico.

Il talk coinvolgerà: Francesco Corvaro, inviato speciale del Governo per il cambiamento climatico; Agostino Inguscio, coordinatore del Centro UNDP di Roma per il Clima e l’Energia; Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria; Roberto Baldassari, direttore del Comitato Scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori; Alessandra De Canio, membro della Consulta Giovanile della Santa Sede; Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia.

Il talk di Roma sarà l’occasione per lanciare l’evento “Youth4Climate: un’opportunità per i Giovani di tutto il mondo”, ospitato dal Festival del Digitale Popolare di Torino, sabato 7 ottobre alle ore 17.30 al Polo del ‘900.

L’incontro si aprirà con l’intervista al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin a cura di Pierluigi Sassi, giornalista economico e ambientale dell’Osservatore Romano. Seguirà l’intervento di Agostino Inguscio, Coordinatore del Centro UNDP di Roma per il Clima e l’Energia, a sostegno dell’iniziativa.

Cuore dell’evento sarà lo “Youth4Climate Global Hackathon“, che coinvolgerà giovani in collegamento da 5 continenti per elaborare proposte utili alla soluzione della crisi climatica e a una maggiore centralità delle nuove generazioni nella transizione ecologica. L’evento vedrà rappresentate oltre 500 organizzazioni giovanili internazionali che nel loro insieme aggregano più di un milione e mezzo di giovani di tutto il mondo.

Per l’evento del 6 è possibile registrarsi su www.rom-e.it e sullo stesso sito sarà trasmessa la diretta streaming.

Per l’evento del 7 è possibile registrarsi su https://festivaldigitalepopolare.it/ mentre lo streaming sarà trasmesso sui canali social (LinkedIn, Facebook, YouTube) della Fondazione Italia Digitale.

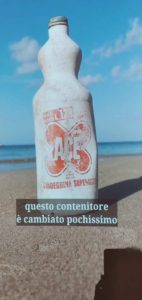

Tra le tante curiosità presentate nell’atrio di Palazzo San Daniele, vi è anche il “Gobbo in frac”, ritrovato sulla spiaggia di Ostuni, in provincia di Brindisi, presumibilmente ispirato alla figura dello scartellato napoletano, portatrice di ricchezza e fortuna, in commercio negli anni ’60 come salvadanaio e giocattolo, avendo una fessura sulla testa che forse in origine era coperta da un cilindro. Ora però necessita veramente fermarsi, ragionare e cercare di comprendere quello che stiamo facendo, per trovare il modo di scrivere una storia diversa mettendo in pratica scelte responsabili di cui le future generazioni ci saranno grati.

Tra le tante curiosità presentate nell’atrio di Palazzo San Daniele, vi è anche il “Gobbo in frac”, ritrovato sulla spiaggia di Ostuni, in provincia di Brindisi, presumibilmente ispirato alla figura dello scartellato napoletano, portatrice di ricchezza e fortuna, in commercio negli anni ’60 come salvadanaio e giocattolo, avendo una fessura sulla testa che forse in origine era coperta da un cilindro. Ora però necessita veramente fermarsi, ragionare e cercare di comprendere quello che stiamo facendo, per trovare il modo di scrivere una storia diversa mettendo in pratica scelte responsabili di cui le future generazioni ci saranno grati.