IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni Non mi permetto di dare consigli al presidente Draghi che sta conquistando tanti consensi tra gli Italiani, prima ancora di iniziare l’opera ciclopica che si accinge ad intraprendere per salvare l’Italia. Uno dei punti essenziali della sua opera di governo sarà la lotta alla pandemia con interventi energici, rapidi ed adeguati alla gravità della situazione

Voglio tuttavia segnalargli, come certo ben sa il Presidente, che la situazione che ha portato a tanti morti e tanti infettati e’ anche la inadeguatezza del ministro Roberto Speranza, un politicante allevato alla scuola di Bersani, catapultato a capo del ministero della Salute a senza nessuna esperienza.

Voglio tuttavia segnalargli, come certo ben sa il Presidente, che la situazione che ha portato a tanti morti e tanti infettati e’ anche la inadeguatezza del ministro Roberto Speranza, un politicante allevato alla scuola di Bersani, catapultato a capo del ministero della Salute a senza nessuna esperienza.

Il concepimento di un figlio che avviene attraverso l’amore di un uomo e di una donna e’ uno degli atti più sublimi e più alti che possa avvenire, al di là del matrimonio di cui Mattioli diventa un improvvisato paladino solo nel caso della Meloni. Mattioli ha mai scritto dei figli di coppie omosessuali ottenuti attraverso uteri in affitto che ne avviliscono il concepimento. Non ha mai scritto di coppie che hanno figli senza essere sposate o di figli nati al di fuori del matrimonio che oggi sono all’ordine del giorno. Il moralismo – invettiva del giornalista è davvero un vulnus alla correttezza informativa, una goliardata di pessimo gusto che rivela il suo odio politico verso chi non la pensa come lui, un’offesa ad una donna, anzi alle donne. Il suo non è stato un errore in buona fede, come ha sostenuto. Ma Mattioli doveva anche scusarsi con i lettori e gli abbonati al giornale che gli danno da vivere, per averli presi in giro con il suo articolo che smentisce la storia del giornale su cui scrive ,una grande storia che ebbe origine da una coscienza limpida come Alfredo Frassati. C’è’ da rabbrividire pensando a Frassati, a De Benedetti, a Ronchey, a Levi, a Fattori, Marcello Sorgi e Maurizio Molinari direttori de “La Stampa” . Un infortunio così alla “Stampa” non era mai capitato o forse solo durante il lungo periodo in cui il giornale fu asservito al fascismo, si possono registrare cadute così vistose. E poi appare davvero incredibile che il direttore del giornale, pur chiedendo scusa, definisca l’articolo di Mattioli “ottimo”. Un articolo con quello scivolone e’ pessimo di per se’, non ottimo, egregio direttore Giannini. Basta quella frase a renderlo pessimo. In questo modo i signori della “ Stampa “ continueranno a perdere lettori costantemente come ormai avviene da tempo. Un’altra osservazione : il silenzio delle femministe in servizio permanente effettivo, della presidente Boldrini e delle tante giornaliste vestali del femminismo più intransigente, nemiche acerrime del sessismo, rimaste in silenzio. Solo Cirinna’ e Concia hanno parlato, anche se Cirinna‘ prudentemente ha anche elogiato il direttore Giannini per le sue scuse. Troppo silenzio attorno ad una gaffe che anche gli uomini di qualsiasi orientamento dovrebbero condannare senza scusanti e opportunismi. Resta il silenzio dell’Ordine dei Giornalisti che in altre occasioni simili e’ andato giù con mano pesante contro giornalisti di altro orientamento. Il suo silenzio è allarmante, fa pensare ad un Ordine inutile che quasi ricorda quello voluto da Mussolini e che andrebbe sciolto, come sostenuto da tutte le coscienze democratiche più alte della storia del Paese .

Il concepimento di un figlio che avviene attraverso l’amore di un uomo e di una donna e’ uno degli atti più sublimi e più alti che possa avvenire, al di là del matrimonio di cui Mattioli diventa un improvvisato paladino solo nel caso della Meloni. Mattioli ha mai scritto dei figli di coppie omosessuali ottenuti attraverso uteri in affitto che ne avviliscono il concepimento. Non ha mai scritto di coppie che hanno figli senza essere sposate o di figli nati al di fuori del matrimonio che oggi sono all’ordine del giorno. Il moralismo – invettiva del giornalista è davvero un vulnus alla correttezza informativa, una goliardata di pessimo gusto che rivela il suo odio politico verso chi non la pensa come lui, un’offesa ad una donna, anzi alle donne. Il suo non è stato un errore in buona fede, come ha sostenuto. Ma Mattioli doveva anche scusarsi con i lettori e gli abbonati al giornale che gli danno da vivere, per averli presi in giro con il suo articolo che smentisce la storia del giornale su cui scrive ,una grande storia che ebbe origine da una coscienza limpida come Alfredo Frassati. C’è’ da rabbrividire pensando a Frassati, a De Benedetti, a Ronchey, a Levi, a Fattori, Marcello Sorgi e Maurizio Molinari direttori de “La Stampa” . Un infortunio così alla “Stampa” non era mai capitato o forse solo durante il lungo periodo in cui il giornale fu asservito al fascismo, si possono registrare cadute così vistose. E poi appare davvero incredibile che il direttore del giornale, pur chiedendo scusa, definisca l’articolo di Mattioli “ottimo”. Un articolo con quello scivolone e’ pessimo di per se’, non ottimo, egregio direttore Giannini. Basta quella frase a renderlo pessimo. In questo modo i signori della “ Stampa “ continueranno a perdere lettori costantemente come ormai avviene da tempo. Un’altra osservazione : il silenzio delle femministe in servizio permanente effettivo, della presidente Boldrini e delle tante giornaliste vestali del femminismo più intransigente, nemiche acerrime del sessismo, rimaste in silenzio. Solo Cirinna’ e Concia hanno parlato, anche se Cirinna‘ prudentemente ha anche elogiato il direttore Giannini per le sue scuse. Troppo silenzio attorno ad una gaffe che anche gli uomini di qualsiasi orientamento dovrebbero condannare senza scusanti e opportunismi. Resta il silenzio dell’Ordine dei Giornalisti che in altre occasioni simili e’ andato giù con mano pesante contro giornalisti di altro orientamento. Il suo silenzio è allarmante, fa pensare ad un Ordine inutile che quasi ricorda quello voluto da Mussolini e che andrebbe sciolto, come sostenuto da tutte le coscienze democratiche più alte della storia del Paese .

La rubrica settimanale a cura di Laura Goria

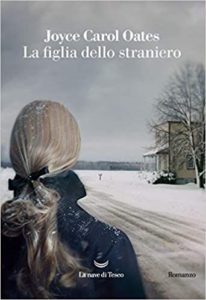

La rubrica settimanale a cura di Laura Goria In “La figlia dello straniero” racconta la storia della famiglia ebrea Schwarts, fuggita appena in tempo dalla Germania nazista e trasferitasi in un piccolo paese dello stato di New York. Il padre Jacob, che in patria era stato professore di matematica e tipografo, ora deve adattarsi all’umile e non proprio piacevole lavoro di becchino.

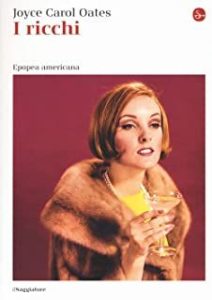

In “La figlia dello straniero” racconta la storia della famiglia ebrea Schwarts, fuggita appena in tempo dalla Germania nazista e trasferitasi in un piccolo paese dello stato di New York. Il padre Jacob, che in patria era stato professore di matematica e tipografo, ora deve adattarsi all’umile e non proprio piacevole lavoro di becchino. Questo è il secondo volume della quadrilogia “Epopea americana” e segue “Il giardino delle delizie” dai toni più cupi.

Questo è il secondo volume della quadrilogia “Epopea americana” e segue “Il giardino delle delizie” dai toni più cupi. Tutto inizia ai tempi nostri, nel marzo 2021, quando dalle sabbie egiziane affiorano decine di tavolette di argilla piene di iscrizioni. Ad ottenere l’incarico di tradurle è la protagonista prediletta di Buticchi, Sara Terracini, archeologa di primo piano e moglie di Oswald Breil, ex premier israeliano e uomo che ha reso il Mossad la rete spionistica più efficiente al mondo.

Tutto inizia ai tempi nostri, nel marzo 2021, quando dalle sabbie egiziane affiorano decine di tavolette di argilla piene di iscrizioni. Ad ottenere l’incarico di tradurle è la protagonista prediletta di Buticchi, Sara Terracini, archeologa di primo piano e moglie di Oswald Breil, ex premier israeliano e uomo che ha reso il Mossad la rete spionistica più efficiente al mondo. Questo libro ripercorre la storia dell’incontro e dell’amore tra il principe Harry e l’attrice americana di Suits, Meghan Markle, ed è stato scritto da due fonti autorevoli che hanno seguito da vicino la favola. Sono il commentatore reale e scrittore Omid Scobie e la sua amica e collega Carolyn Durand, vincitrice di un Emmy Award come produttrice.

Questo libro ripercorre la storia dell’incontro e dell’amore tra il principe Harry e l’attrice americana di Suits, Meghan Markle, ed è stato scritto da due fonti autorevoli che hanno seguito da vicino la favola. Sono il commentatore reale e scrittore Omid Scobie e la sua amica e collega Carolyn Durand, vincitrice di un Emmy Award come produttrice.

Ciò premesso, non ho mai apprezzato Giorgia Meloni, sostenitrice di Trump, politica sostenitrice di una sovranità rampante, troppo schematica e semplicistica per il mio modo di pensare. Posso giungere a consentire a volte con qualche ragionamento di Guido Crosetto, ex democristiano ed ex forzista, ma Fratelli d’ Italia mi sono indigesti nel loro complesso. L’Assessore Marrone che ho conosciuto lo ritengo persona intelligente con cui si può parlare e discutere. La Meloni e’ invece quasi totalmente priva di cultura politica, ricca di acredine polemica, incapace di discorsi articolati. Per un liberale come me non potrà mai essere convincente, per un moderato come sono io non potrà mai essere attrattiva. Tra Almirante e lei c’è un abisso, tra Fini (casa di Montecarlo a parte ) e lei c’è una differenza notevole, anche se di Fini non ho mai avuto stima. E potrei continuare ad elencare i limiti della Meloni, ma evito di farlo.

Ciò premesso, non ho mai apprezzato Giorgia Meloni, sostenitrice di Trump, politica sostenitrice di una sovranità rampante, troppo schematica e semplicistica per il mio modo di pensare. Posso giungere a consentire a volte con qualche ragionamento di Guido Crosetto, ex democristiano ed ex forzista, ma Fratelli d’ Italia mi sono indigesti nel loro complesso. L’Assessore Marrone che ho conosciuto lo ritengo persona intelligente con cui si può parlare e discutere. La Meloni e’ invece quasi totalmente priva di cultura politica, ricca di acredine polemica, incapace di discorsi articolati. Per un liberale come me non potrà mai essere convincente, per un moderato come sono io non potrà mai essere attrattiva. Tra Almirante e lei c’è un abisso, tra Fini (casa di Montecarlo a parte ) e lei c’è una differenza notevole, anche se di Fini non ho mai avuto stima. E potrei continuare ad elencare i limiti della Meloni, ma evito di farlo.

Tutto ha inizio nella dimora della famiglia Casadio che per due secoli abiterà in un casale a Stellata, vicino al Po. E’ una famiglia contadina, di quelle che lavorano sodo e grondano fatica, ma ha qualcosa in più …di quasi magico.

Tutto ha inizio nella dimora della famiglia Casadio che per due secoli abiterà in un casale a Stellata, vicino al Po. E’ una famiglia contadina, di quelle che lavorano sodo e grondano fatica, ma ha qualcosa in più …di quasi magico. L’autore 56enne è un mostro sacro della letteratura islandese e uno degli autori di punta della casa editrice Iperborea, che oggi lo pubblica in Italia; ma nel suo paese questo libro è stato dato alle stampe nel 2003.

L’autore 56enne è un mostro sacro della letteratura islandese e uno degli autori di punta della casa editrice Iperborea, che oggi lo pubblica in Italia; ma nel suo paese questo libro è stato dato alle stampe nel 2003. E’ una deliziosa piccola chicca questo libriccino che ha come sottotitolo “piccolo alfabeto del silenzio” dello scrittore ed esploratore curioso che ci introduce nelle case abbandonate delle quali riesce a cogliere i misteri.

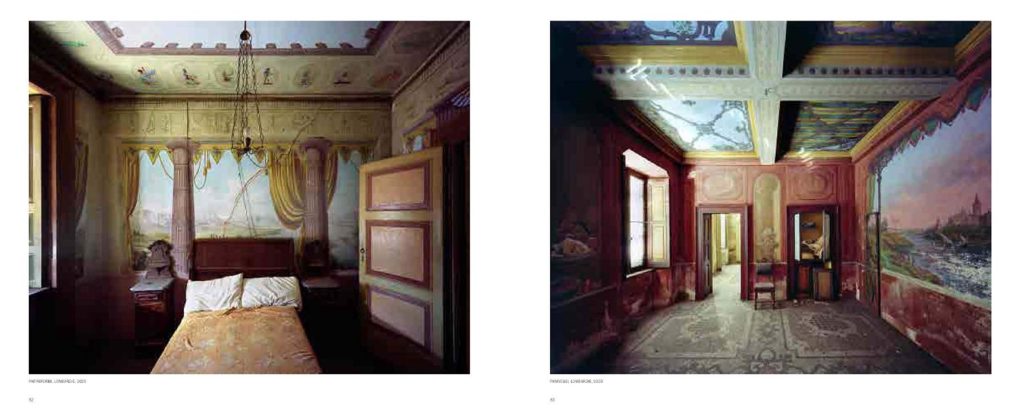

E’ una deliziosa piccola chicca questo libriccino che ha come sottotitolo “piccolo alfabeto del silenzio” dello scrittore ed esploratore curioso che ci introduce nelle case abbandonate delle quali riesce a cogliere i misteri. Quello che il libro precedente ci dice a parole, lo vediamo in tutto il suo misterioso fascino nelle magnifiche immagini del fotografo parigino Thomas Jorion, che della scoperta delle dimore lasciate all’incuria del tempo e della solitudine ha fatto la cifra stilistica della sua arte.

Quello che il libro precedente ci dice a parole, lo vediamo in tutto il suo misterioso fascino nelle magnifiche immagini del fotografo parigino Thomas Jorion, che della scoperta delle dimore lasciate all’incuria del tempo e della solitudine ha fatto la cifra stilistica della sua arte.