Maggio è il mese del Salone del Libro ma, in attesa dei resoconti da Torino, ecco alcuni suggerimenti che riguardano le novità in libreria del mese.

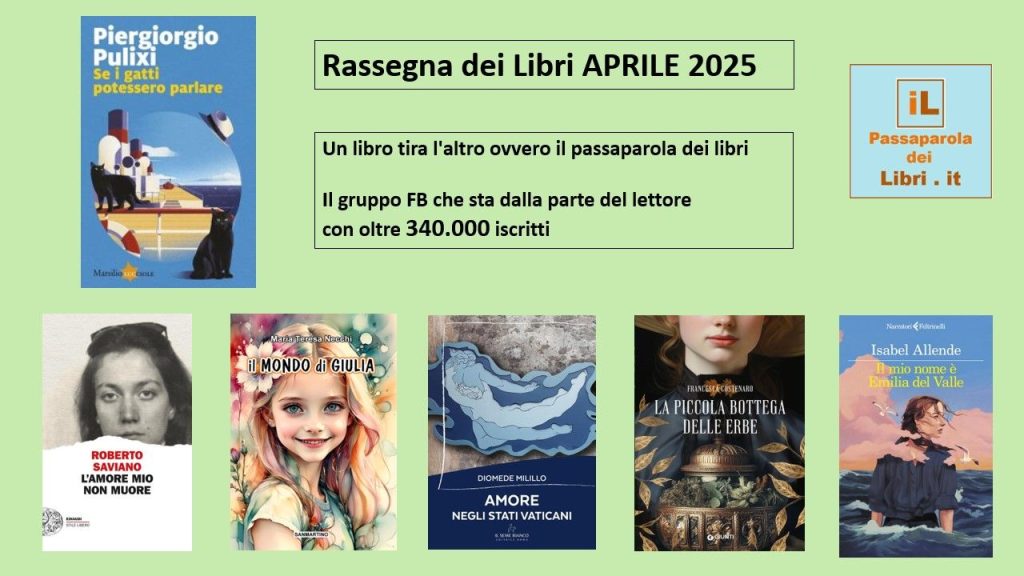

Il Libro del Mese – La Scelta dei Lettori

Il libro più discusso nel gruppo Un Libro Tira L’Altro Ovvero Il Passaparola Dei Libri nel mese di aprile è stato Se I Gatti Potessero Parlare l’atipico e divertente giallo di Piergiorgio Pulixi, definito scorrevole e avvincente.

La Piccola Bottega Delle Erbe di Francesca Costenaro (La Ragazza Dell’Altalena), edito da Giunti Editore, un romanzo sentimentale di ambientazione storica, alla ricerca di verità nascoste tra le pieghe del passato.

Torna in libreria Roberto Saviano che in L’Amore Mio Non Muore (Einaudi) racconta una drammatica e struggente storia vera, quella di Rossella Casini e della sua convinta e solitaria battaglia contro la criminalità organizzata.

Il Mio Nome E’ Emilia Del Valle (Feltrinelli) di Isabel Allende, una storia di amore e guerra, di scoperta e redenzione, raccontata da una giovane donna coraggiosa che affronta sfide monumentali, sopravvive e si dà un nuovo scopo nella vita.

Consigli per gli acquisti

Questa è la rubrica nella quale diamo spazio agli scrittori emergenti, agli editori indipendenti e ai prodotti editoriali che rimangono fuori dal circuito della grande distribuzione.

Il Mondo Di Giulia di Maria Teresa Necchi (Sanmartino, 2024) un Fantasy Empatico che pone l’attenzione sui valori dell’animo umano e sulla società contemporanea; È disponibile in libreria e online Amore Negli Stati Vaticani di Diomede Milillo (Il Seme Bianco Editrice, 2025), un romanzo che immerge il lettore nel clima del primo Risorgimento e intreccia passioni personali con tensioni politiche.

Incontri con gli autori

Sul nostro sito potete leggere le interviste agli scrittori del momento: questo mese abbiamo scambiato due chiacchiere con Cristina Caboni, Andrea Costa e Francesca Costenaro.

Per rimanere aggiornati su novità e curiosità dal mondo dei libri, venite a trovarci sul sito www.ilpassaparoladeilibri.it

Roberto Tentoni

Roberto Tentoni