L’italia vince la medaglia di bronzo Olimpica

Italia-Egitto 11-3

Siamo negli anni ’20,esattamente il 9 giugno del 1928,il calcio pionieristico e romantico di quei tempi.La Nazionale Italiana di calcio è nata da poco,il campionato italiano di calcio a girone unico vedrà la luce 2 anni dopo come la Coppa Rimet antesignana della Coppa del Mondo,per nazionali di calcio.Non esistevano le coppe internazionali ma le Olimpiadi si,dagli inizi del ‘900.

Siamo in Olanda ad Amsterdam e l’Italia conquista il suo primo trofeo Internazionale:la medaglia di bronzo grazie al terzo posto ottenuto nel torneo di calcio.Con questa medaglia di bronzo gli azzurri colsero il primo trofeo della loro lunga e vincente storia.

L’Italia sconfisse Francia (4-3) e Spagna (addirittura 7-1 nella ripetizione, dopo l’1-1 del primo match), prima di vedersi fermata in semifinale proprio dall’Uruguay (3-2)che vinse la medaglia d’oro.Doveva giocarsi la medaglia di bronzo, e ad attenderla, il 9 giugno, trovò il sorprendente Egitto. La partita fu molto spettacolare e ricca di reti, in equilibrio nel primo quarto d’ora, quando gli egiziani pareggiarono due volte il vantaggio italiano, prima che gli azzurri dilagassero.

Punteggio finale

Italia-Egitto 11-3

La formazione degli Azzurri

Italia: Combi, Bellini, Caligaris, Genovesi, Bernardini, Pitto, Baloncieri, Banchero, Schiavio, Magnozzi, Levratto. CT: Augusto Rangone

Marcatori

: 6’ Schiavio (Ita), 12’ Riad (Egi), 14’ Baloncieri (Ita), 16’ Riad (Egi), 19’/39’ Banchero (Ita), 42’ Schiavio (Ita), 44’ Banchero (Ita), 52’ Baloncieri (Ita), 58’ Schiavio (Ita), 60’ El Ezam (Egi), 72’/80’/82’ Magnozzi (Ita)

Enzo Grassano

I grandi presidenti del Senato, seconda carica dello Stato,ebbero sempre una posizione super partes da Cesare Merzagora a Giovanni Spadolini. Solo gli Scognamiglio di turno che riscoprirono nel 1994 il treno presidenziale per andare in vacanza, si rivelarono in itinere dei voltagabbana

I grandi presidenti del Senato, seconda carica dello Stato,ebbero sempre una posizione super partes da Cesare Merzagora a Giovanni Spadolini. Solo gli Scognamiglio di turno che riscoprirono nel 1994 il treno presidenziale per andare in vacanza, si rivelarono in itinere dei voltagabbana

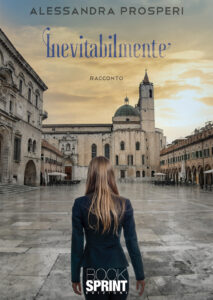

– Ha in programma di scrivere nuovi libri in futuro?

– Ha in programma di scrivere nuovi libri in futuro?

Da molto tempo, ormai, questa usanza è più in auge ma all’Osteria Rabezzana, punto di riferimento oltre che gastronomico anche musicale delle serate torinesi, per la sera di San Valentino potrà trovare nuovamente ispirazione, con una serenata dedicata alla coppia, per dare all’atmosfera quel tocco di antico romanticismo che, forse, manca da un po’.

Da molto tempo, ormai, questa usanza è più in auge ma all’Osteria Rabezzana, punto di riferimento oltre che gastronomico anche musicale delle serate torinesi, per la sera di San Valentino potrà trovare nuovamente ispirazione, con una serenata dedicata alla coppia, per dare all’atmosfera quel tocco di antico romanticismo che, forse, manca da un po’.