A cura di Piemonteitalia.eu

Edificato su progetto di Giuseppe Oliverio, dopo la demolizione del Teatro Morelli, ritenuto ormai troppo piccolo e non rispondente alle esigenze della città, il teatro è inaugurato nel 1888 da un allora giovanissimo Arturo Toscanini…

Leggi l’articolo:

https://www.piemonteitalia.eu/it/cultura/teatri-storici/teatro-coccia-di-novara

LETTERE

LETTERE

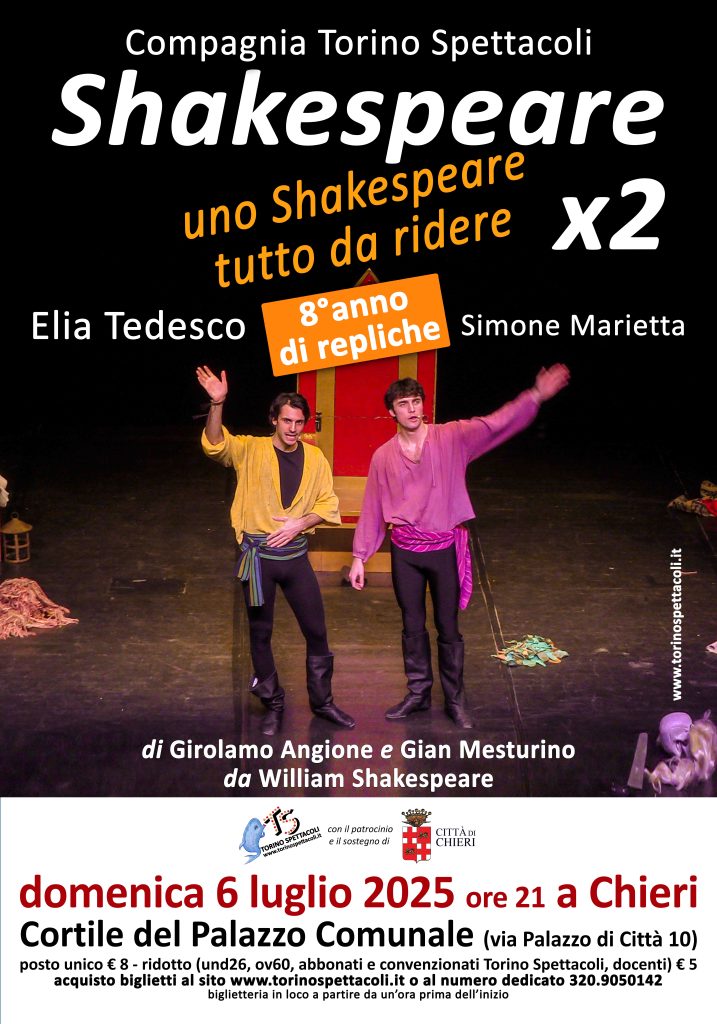

Per quattro lunedì del mese di luglio (dal 7 al 28, sempre alle 21,30), il Cortile del “Palazzo Comunale” ospiterà poi la prima edizione di “Chieri Comic Live Show”, iniziativa curata da “Santibriganti Teatro”, con il sostegno della “Città di Chieri”. La rassegna sarà dedicata all’arte della comicità declinata attraverso spettacoli di “stand up comedy”, genere comico dalla carica dirompente (Biglietti: online a 7 euro su Ticket.it o Santibriganti.it; in cassa a 9 euro intero e 7 euro ridotto).

Per quattro lunedì del mese di luglio (dal 7 al 28, sempre alle 21,30), il Cortile del “Palazzo Comunale” ospiterà poi la prima edizione di “Chieri Comic Live Show”, iniziativa curata da “Santibriganti Teatro”, con il sostegno della “Città di Chieri”. La rassegna sarà dedicata all’arte della comicità declinata attraverso spettacoli di “stand up comedy”, genere comico dalla carica dirompente (Biglietti: online a 7 euro su Ticket.it o Santibriganti.it; in cassa a 9 euro intero e 7 euro ridotto).