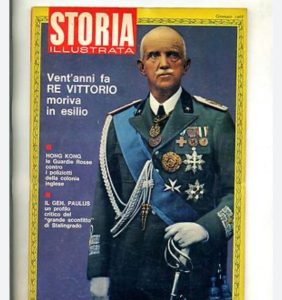

Il 17 febbraio i valdesi celebrano la loro libertà: lo stesso giorno del 1848 Re Carlo Alberto, primo sovrano del Ramo Carignano di Casa Savoia firmò le Lettere Patenti con le quali concesse ai valdesi residenti nel Regno di Sardegna tutti i diritti civili e politici al pari dei sudditi cattolici, ponendo così fine ad una secolare discriminazione e permettendo ai giovani di frequentare le scuole e le università.

Il monarca il 4 marzo seguente promulgò lo Statuto Albertino, Carta che fu la Costituzione d’Italia dal 1861 al 1948, mentre il 29 marzo, sul campo di battaglia di Voghera, firmò un decreto che concedeva tutti i diritti civili agli ebrei e agli altri acattolici. Con quest’atto il Regno di Sardegna ebbe il merito d’avere concesso per primo l’emancipazione ai giudei d’Italia.

Ma chi sono i valdesi?

La Chiesa Valdese venne fondata nel XII secolo da Valdo di Lione, un mercante francese che abbandonò i suoi beni per predicare il Vangelo tra i poveri.

Rifiutatosi di astenersi dal predicare e spiegare le Sacre Scritture, venne espulso dalla Diocesi di Lione insieme ai suoi seguaci.

Nel 1532 i valdesi aderirono alla Riforma protestante e nel Ducato di Savoia, con la Pace di Cavour, sottoscritta il 5 giugno 1561 nella Casaforte degli Acaja in nome del Duca Emanuele Filiberto da Filippo di Savoia-Racconigi, venne loro concessa la libertà di culto nelle cosiddette “Valli Valdesi: la Val Pellice, la Val Chisone e la Valle Germanasca. Questo atto rappresentò il primo esempio di libertà religiosa nell’Europa moderna.

Nel 1655, si verificò l’episodio più triste relativo al rapporto tra i Savoia e queste popolazioni: le Pasque Piemontesi. Il giovane Duca Carlo Emanuele II, spinto dalla cattolicissima madre la prima Madama Reale Cristina di Borbone-Francia, inviò il Marchese di Pianezza Carlo Emanuele Simiana nelle Valli Valdesi: i valdesi ospitarono senza sospetti gli armigeri nelle loro case, ma questi, sabato 24 aprile, vigilia di Pasqua, alle 4 del mattino, dopo un segnale convenuto dal Castello di Torre Pellice, assalirono la popolazione, che venne in gran parte massacrata. Alcuni superstiti si rifugiarono nel Queyras, in Francia, altri vennero imprigionati, altri ancora furono convinti con la forza a convertirsi al cattolicesimo. Si salvò solo la popolazione di San Martino, in Val Germanasca, che avvertita dal cattolico Emanuele Bocchiardo riuscì a scappare in Alta Val Chisone. Nelle Valli Valdesi il culto protestante venne proibito, ma l’ondata d’indignazione internazionale suscitata da questo fatto portò alla firma a Pinerolo il 18 agosto delle Patenti di Grazia, le quali ripristinavano almeno in parte le libertà civili e religiose di queste popolazioni.

In Italia oggi i valdesi sono circa 30 mila e delle 41 chiese presenti in Piemonte, 18 sono proprio nelle Valli Valdesi, il cui centro più importante è Torre Pellice.

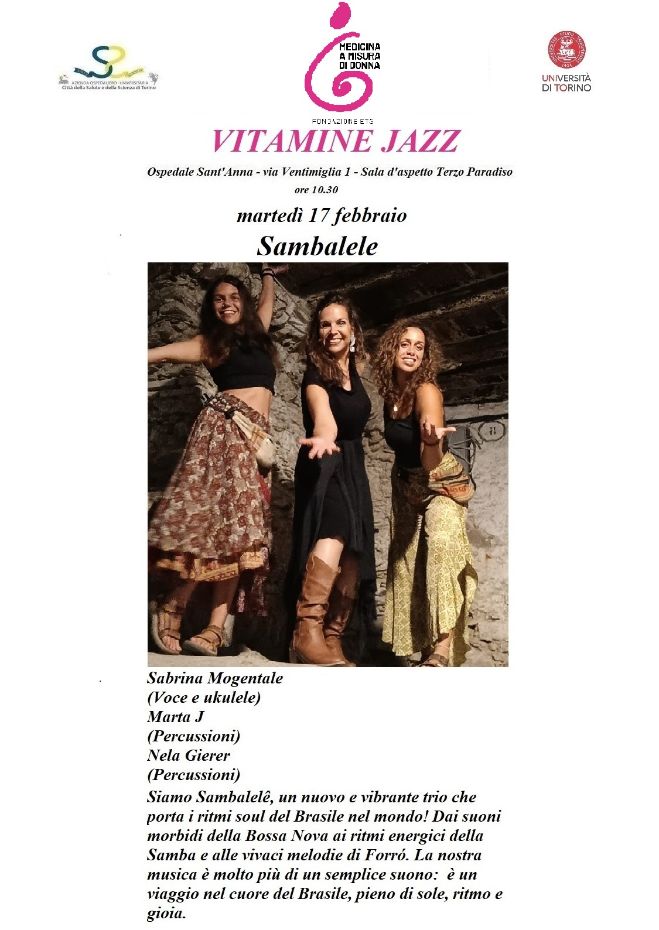

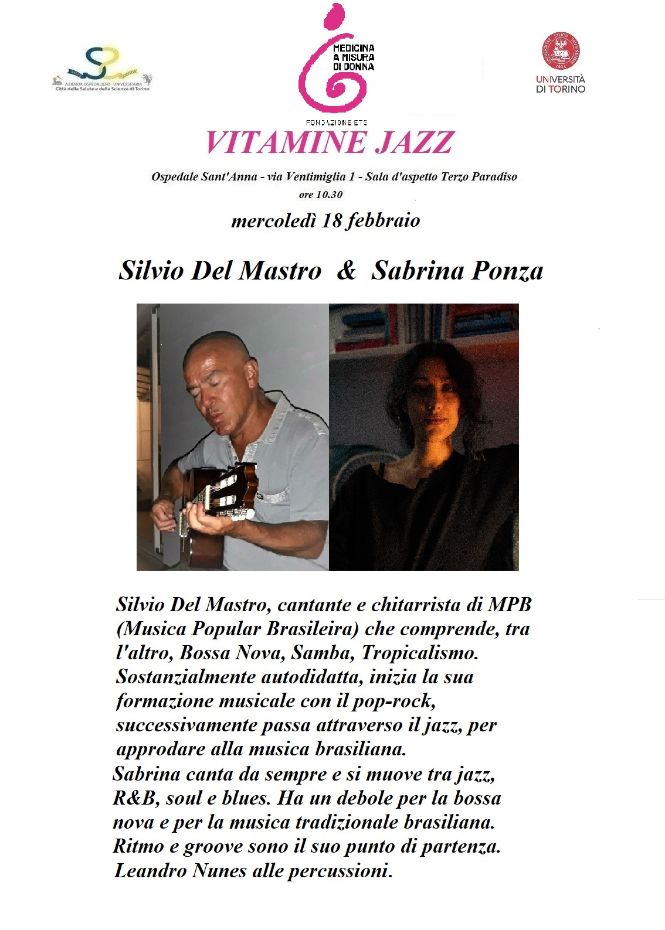

I festeggiamenti

Ogni anno, la veglia del 17 febbraio nelle Valli Valdesi vengono accesi i falò, che simboleggiano la libertà conquistata. I fedeli si ritrovano presso i templi, da dove partono le fiaccolate verso i luoghi dove ardono i falò. Molto suggestive sono le fiaccolate sugli sci.

La giornata di festa viene celebrata con servizi religiosi, cortei in costume, concerti ed incontri.

Nelle cucine è protagonista la tradizionale “supa barbetta”, pietanza che prende il nome dai “barba”, ministri e predicatori valdesi e da “barbet”, che in dialetto piemontese indica queste popolazioni.

In un recipiente di terracotta o rame vengono disposte foglie di verza, grissini e toma, il tutto viene poi spolverato con cannella, chiodi di garofano e noce moscata. La pietanza viene in seguito condita con qualche fiocco di burro ed è accompagnata da brodo di gallina e maiale. La si porta a cottura sulla brace del camino o sulla stufa senza mai girarla, perché i grissini devono conservare la loro integrità.

In origine si utilizzava il pane raffermo, sostituito, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, dai grissini, che le famiglie benestanti andavano appositamente a comprare a Torino.

.

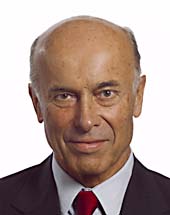

ANDREA CARNINO

Marsiglia diventa così uno sfondo fondamentale del romanzo: una città antichissima e ricchissima di storia, ma anche segnata da povertà, forti contrasti sociali, immigrazione e marginalità. È un grande

Marsiglia diventa così uno sfondo fondamentale del romanzo: una città antichissima e ricchissima di storia, ma anche segnata da povertà, forti contrasti sociali, immigrazione e marginalità. È un grande