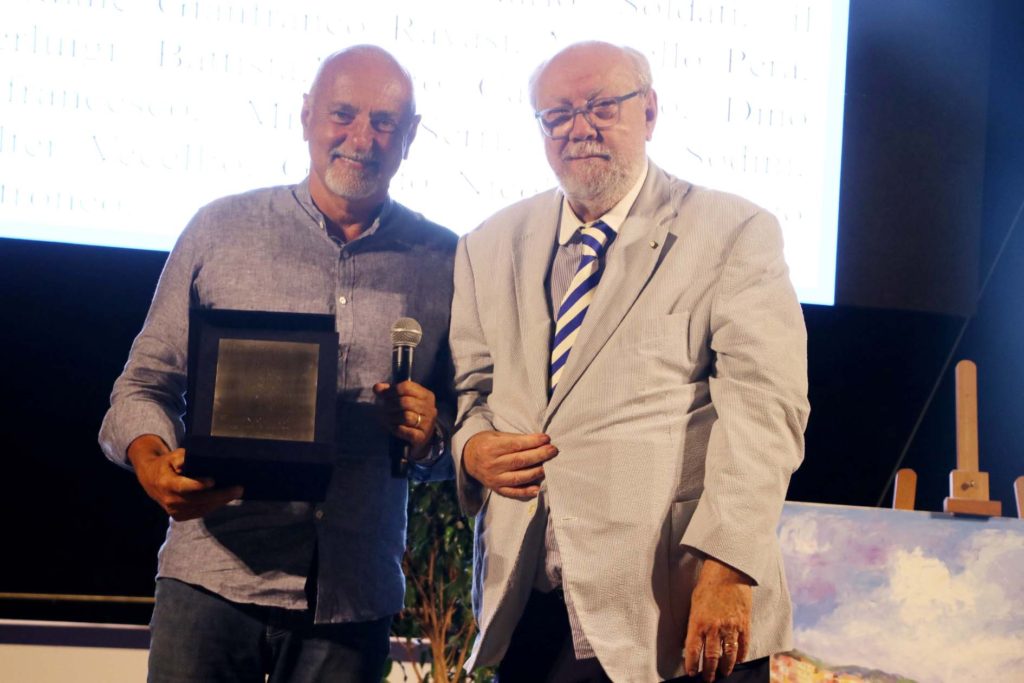

Ad Alassio la consegna del Premio “Flaiano” al Presidente del Museo Nazionale del Cinema, Enzo Ghigo, a cura del Centro Pannunzio.

Nel corso della serata la presentazione del libro “Mario Pannunzio – La civiltà liberale” di Pier Franco Quaglieni.

Nelle foto: Ghigo, Quaglieni e gli altri partecipanti