Leonardo Bistolfi: finalizzato l’accordo tra famiglia e Comune. Il sindaco Federico Riboldi: «Grazie alla fiducia della famiglia, l’importante patrimonio artistico sarà a disposizione del grande pubblico»

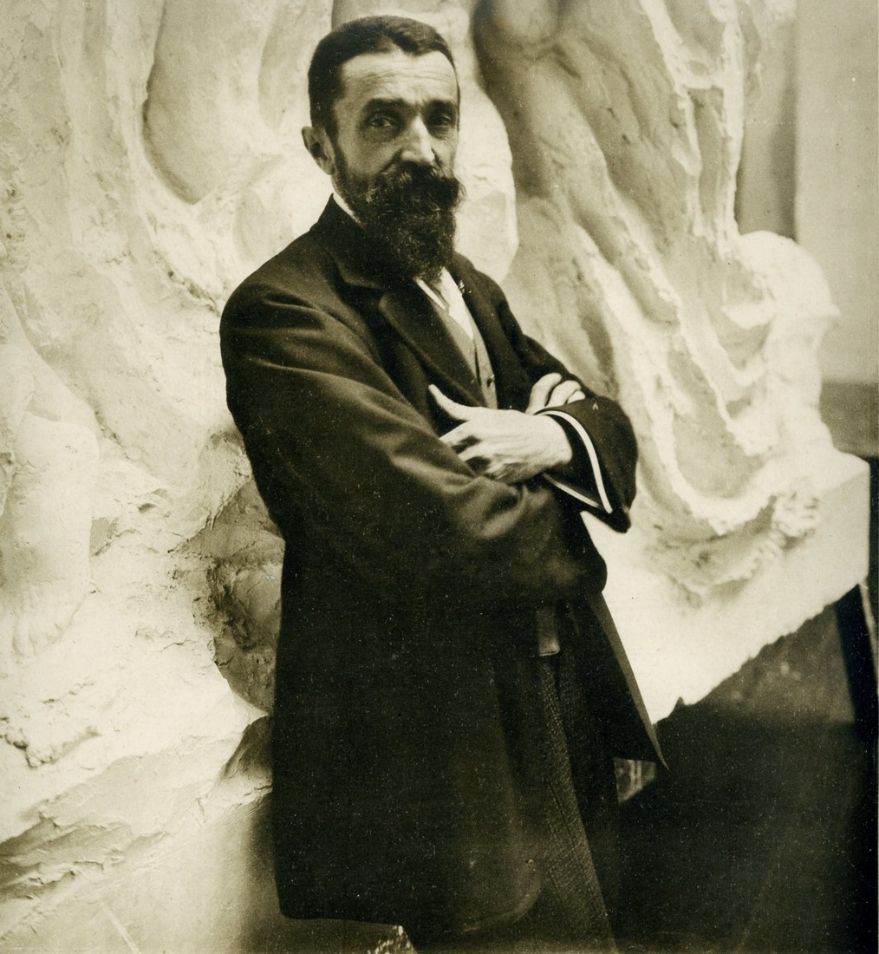

A 88 anni dalla morte, il percorso artistico del grande scultore Leonardo Bistolfi si riunisce e si ricompone nella sua città natale: Casale Monferrato. Dopo la scomparsa dell’ultimo erede, Andrea, nel giugno del 2019, la vedova Vanda Martelli Bistolfi aveva intrapreso un dialogo con il Comune per una nuova collocazione della collezione, individuata al Museo Civico, e in particolare alla Gipsoteca Bistolfi, che, con la firma dei giorni scorsi, diventa proprietario e custode dell’importante patrimonio artistico e documentale appartenuto al celebre scultore.

La firma ufficiale sull’atto di donazione è stata posta martedì 19 gennaio a Torino da parte del sindaco Federico Riboldi e della signora Vanda Martelli, sotto la supervisione del notaio Marina Aceto.

Al Comune di Casale Monferrato giungerà così il patrimonio artistico della famiglia Bistolfi, costituito da sculture, dipinti, disegni, opere grafiche, taccuini, materiali d’archivio e libri, tutti provenienti direttamente dallo studio dello scultore che morì nel 1933 e le cui spoglie sono tumulate nel famedio del cimitero monumentale della città.

Al Comune di Casale Monferrato giungerà così il patrimonio artistico della famiglia Bistolfi, costituito da sculture, dipinti, disegni, opere grafiche, taccuini, materiali d’archivio e libri, tutti provenienti direttamente dallo studio dello scultore che morì nel 1933 e le cui spoglie sono tumulate nel famedio del cimitero monumentale della città.

Numerosi sono stati i contatti intercorsi nei mesi scorsi tra l’Amministrazione Comunale, il Museo e la signora Martelli al fine di giungere a questo importante obiettivo. Fondamentale è stata anche l’inventariazione analitica dei beni affidata a Sandra Berresford, professoressa, studiosa ed esperta del settore, nonché apprezzata e indiscussa conoscitrice del percorso artistico di Leonardo Bistolfi.

Quella di martedì è comunque solo la formalizzazione di un percorso che ha sempre legato la città di Casale Monferrato, in particolare il Museo, e la famiglia Bistolfi: risale infatti al 1984 la primissima mostra dedicata allo scultore, iniziativa che aveva dato l’avvio allo studio delle opere, alla pubblicazione di un catalogo e a una campagna di restauri. A seguire, nel 1995 la prima donazione di opere d’arte per volontà di Andrea, in occasione dell’apertura del Museo Civico, per poi consolidarsi nel 2001 con l’aggiunta di nuove opere destinate alla quinta sala della Gipsoteca.

I coniugi Bistolfi, inoltre, non mancavano di essere presenti a Casale Monferrato nelle varie occasioni ufficiali: inaugurazioni di mostre, convegni, presentazioni.

Le dichiarazioni

Il sindaco Federico Riboldi: «L’amministrazione è grata e riconoscente alla signora Bistolfi della fiducia riposta nei confronti della città di Casale Monferrato, e in particolare al Museo Civico, e per aver aperto le porte della sua abitazione che hanno conservato finora con tanta cura e devozione ogni minima testimonianza proveniente dallo studio dello scultore».

Il vicesindaco Emanuele Capra: «Riteniamo questa donazione, che implementa e completa la collezione del Museo, di enorme importanza per la nostra Amministrazione, che ha tra i suoi obbiettivi quello di dare a Bistolfi la giusta valorizzazione affinché diventi uno dei principali motivi di richiamo del turismo culturale».

L’Assessore alla Cultura, Gigliola Fracchia: «Con questa donazione la nostra Gipsoteca e la nostra città potranno diventare il polo per gli studi e gli approfondimenti sulla vita artistica di uno dei più importanti scultori simbolisti d’Italia, capace con le sue opere di abbellire e arricchire piazze, teatri, palazzi e cimiteri in tutto il Mondo».

La conservatrice del Museo Civico – Gipsoteca Leonardo Bistolfi, Alessandra Montanera: «È questa un’occasione straordinaria. I materiali che verranno conferiti al Museo di Casale Monferrato rappresentano un’eredità culturale unica, che permetterà di riunire in un solo luogo oggetti preziosi che consentiranno di approfondire il percorso artistico e umano di questo grande artista, concorrendo alla valorizzazione della sua figura. L’acquisizione, il trasferimento e le prime operazioni volte alla tutela e alla conservazione di questo prezioso giacimento culturale, saranno programmate per renderlo il prima possibile accessibile e fruibile a tutti».

La collezione

La collezione che giungerà a Casale Monferrato consiste in opere di diretta produzione di Leonardo Bistolfi: 20 terrecotte e terrecrude, 9 opere in metallo, 20 in plastilina, 170 sculture in gesso, una in marmo, una cinquantina di medaglie in gesso e una quarantina di monete in metallo, una vastissima collezione di disegni di vario formato racchiusi in album e cartelle, 50 dipinti di formato medio e piccolo, 35 taccuini, miscellanea e memorabilia, corrispondenza da e a Bistolfi e l’archivio famigliare. A questo notevole corpus di opere si aggiungono altri materiali di artisti a lui contemporanei: sculture, dipinti, opere grafiche, una vasta biblioteca e una raccolta di riviste d’epoca.

La Gipsoteca oggi

La Gipsoteca di Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato, 1859 – La Loggia, Torino 1933), ospita, al pian terreno del Museo Civico, oltre centosettanta opere tra terrecotte, disegni, plastiline, bozzetti e modelli in gesso, alcuni marmi e bronzi provenienti dalla donazione del banchiere casalese Camillo Venesio del 1958 e integrati, in seguito, con donazioni e opere in deposito dalla famiglia Bistolfi.

Tali materiali permettono di comprendere le diverse fasi del procedimento artistico di Bistolfi, uno dei maggiori interpreti, a livello internazionale, del Simbolismo: dal bozzetto in terracotta in cui lo scultore fissava con immediatezza la prima intuizione, al successivo bozzetto in gesso, al modello definitivo che concretizzava l’idea finale e costituiva l’effettiva realizzazione dell’opera, prima della sua trasposizione in marmo e bronzo.

Le opere esposte documentano l’articolato percorso artistico di Bistolfi: dagli esordi che lo legano alle esperienze lombarde coeve della Scapigliatura – Gli amanti (1883) – intervallate da piccoli gruppi di gusto verista – Il boaro (1885) – fino all’elaborazione di un linguaggio proprio, in cui figura e simbolo daranno vita a una personalissima poetica che troverà riscontro in numerose committenze private e pubbliche, molte di queste legate alla scultura funeraria e celebrativa.

Sarà La sfinge (1890) per il Monumento funerario Pansa di Cuneo a consacrarlo scultore simbolista, a cui seguiranno opere memorabili come Il dolore confortato dalle memorie (1898) o Il funerale di una vergine (1899) o ancora Resurrezione (1902) e La Croce (1899). Ma di Bistolfi sono altrettanto noti i monumenti celebrativi, realizzati per Giovanni Segantini (1899), Giuseppe Zanardelli (1908), Cesare Lombroso (1921), Giosuè Carducci (1908-1928) e quelli per Giuseppe Garibaldi (1908 e 1928), a cui si aggiungono numerosi ritratti e targhe commemorative.

La Gipsoteca domani

La ricezione dei materiali a Casale Monferrato, che avverrà a lotti con ditte specializzate nel settore del trasporto di opere d’arte e sotto la supervisione del personale museale, prevede la collocazione iniziale in locali di deposito. Si verificherà lo stato conservativo e le modalità idonee per la corretta conservazione, oltre agli interventi di manutenzione, attraverso la collaborazione della competente Soprintendenza.

Si procederà quindi all’esecuzione di una campagna fotografica ad alta risoluzione e alla digitalizzazione dei materiali cartacei che verrà utilizzata non solo a uso interno del Museo, ma resa disponibile anche attraverso la consultazione online, con modalità di accesso controllate.

Il futuro della Gipsoteca, quindi, sarà quello non solo di sala espositiva, ma di luogo di riferimento per gli studi su Leonardo Bistolfi, a cui ci si potrà rivolgere per la consultazione degli archivi dello scultore. È inoltre in cantiere un progetto digitale di geolocalizzazione delle opere dell’artista collocate sul territorio italiano: tale operazione interessa musei, cimiteri, palazzi storici, enti pubblici e privati a cui il Museo ha chiesto la collaborazione al fine di creare una mappatura elettronica, che verrà resa disponibile sul sito web. Uno strumento turistico, ma anche di approfondimento, che permetterà di mettere in dialogo il monumento realizzato e il modello in gesso o il bozzetto preparatorio o il disegno conservato in Museo.

In attesa di dare attuazione ai progetti di effettiva valorizzazione della Gipsoteca, che oltre a prevedere un intervento di parziale ristrutturazione dei locali attuali non escludono la creazione di un vero e proprio museo dedicato, si stanno valutando le modalità per rendere immediatamente fruibili al pubblico le opere donate: si potranno predisporre esposizioni parziali o a rotazione, la creazione di eventi di valorizzazione, l’inserimento di alcune opere nel percorso espositivo della Gipsoteca o l’istituzione di un “deposito aperto”, oltre alla completa messa a disposizione della collezione ai visitatori tramite strumenti multimediali.

Leonardo Bistolfi

Leonardo Bistolfi nasce a Casale Monferrato il 15 marzo del 1859 da Giovanni, di professione intagliatore e scultore ligneo, e da Angela Amisano. Ottiene nel 1874 una borsa di studio dal Comune di Casale Monferrato per frequentare l’Accademia di Brera a Milano. Condivide con i compagni di studi Segantini, Previati, Sottocornola il clima scapigliato della città lombarda. Desiderando studiare con lo scultore Odoardo Tabacchi si trasferisce a Torino, e da subito partecipa alle annuali Esposizioni della Società Promotrice di Belle Arti presentando piccoli gruppi di ispirazione verista (Boaro, Piove, Terzetto).

La sua originale interpretazione della poetica del simbolismo (di cui Bistolfi è considerato il maggior scultore europeo) trova espressione nei grandi monumenti funerari. Sono dell’ultimo decennio degli anni Novanta La sfinge a Cuneo, La bellezza della morte a Borgo San Dalmazzo, Il dolore confortato dalle memorie a Torino e il grande monumento commemorativo per Giovanni Segantini, La bellezza liberata dalla materia, che verrà eretto a Saint-Moritz nel 1906.

In questo periodo entra a far parte di numerosi circoli culturali torinesi condividendo le idee socialiste di Giovanni Cena e l’approccio alla scienza positivista di Cesare Lombroso.

È promotore, e in seguito vicepresidente, dell’importantissima Esposizione d’Arte Decorativa Moderna tenutasi a Torino nel 1902, per la quale fornirà anche il disegno del manifesto.

Alla VI Esposizione Internazionale della Città di Venezia del 1905 gli viene dedicata una sala personale in cui espone oltre venti opere, tra cui il gesso del grandioso portale per la cappella Hierschel De Minerbi, Il funerale di una vergine. In quell’occasione ottiene la medaglia d’oro per la scultura. Giunge nel 1908 l’incarico, affidatogli “per chiara fama”, dal Comune di Bologna per commemorare, con un imponente gruppo marmoreo, il poeta Carducci.

L’opera terrà lo scultore impegnato per circa vent’anni. Segue il gruppo de Il sacrificio per il Monumento a Vittorio Emanuele II di Roma. Precedentemente Bistolfi era stato nominato nella commissione per il progetto del monumento ma si era subito dimesso per contrasti sull’impostazione complessiva dell’opera.

Sono degli anni Venti lo straordinario Monumento a Garibaldi a Savona, il Monumento ai Caduti di Casale Monferrato e quello per i Caduti di Torino. Di quest’ultima opera esegue i bozzetti e parte dei modelli ma il sopraggiungere della morte, nel settembre del 1933, gli impedirà di portarla a termine.

Contatti e riferimenti

Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi

Via Cavour, 5 – Casale Monferrato

www.comune.casale-monferrato.al.it/museo

www.comune.casale-monferrato.al.it/gipsoteca-bistolfi

museo@comune.casale-monferrato.al.it

E al centro il volto simpaticamente pacioso e mite di Bruno al bancone di macelleria del suo market. E poi i sorrisi coinvolgenti della signora Graziella, dei farmacisti Lucia e Paolo e dei gastronomi Rosanna e Francesco. Tutti stringono in mano, e ben in vista, un libro. Non influencer di grido. Ma semplicissimi cittadini, donne e uomini, di Monforte d’Alba. Sono loro, e con loro tanti altri, i promoter della campagna di crowdfunding promossa, fino a giovedì 4 febbraio, dalla “Fondazione Bottari Lattes” (nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà di Caterina Bottari Lattes) al fine di realizzare la nuova piattaforma digitale vivolibro.it che collega in un’unica rete studenti e insegnanti, principalmente delle scuole elementari di Piemonte e Liguria, attraverso progetti dedicati al confronto con i grandi testi della letteratura per l’infanzia messi in gioco fra lettura, teatro, canto ed arti visive. La piattaforma “é uno spazio digitale – affermano i responsabili – capace di raccogliere competenze e processi, tessere relazioni fra scuole, territori e enti culturali, promuovere la lettura come mezzo di inclusione culturale e sociale. E’ uno strumento di dialogo a servizio della scuola, degli enti culturali, degli operatori didattici, delle Istituzioni del territorio, delle famiglie e di tutti coloro che credono nella lettura quale atto di crescita”. Due le principali sezioni in cui si articola: “Narrazioni” e “Laboratori”.

E al centro il volto simpaticamente pacioso e mite di Bruno al bancone di macelleria del suo market. E poi i sorrisi coinvolgenti della signora Graziella, dei farmacisti Lucia e Paolo e dei gastronomi Rosanna e Francesco. Tutti stringono in mano, e ben in vista, un libro. Non influencer di grido. Ma semplicissimi cittadini, donne e uomini, di Monforte d’Alba. Sono loro, e con loro tanti altri, i promoter della campagna di crowdfunding promossa, fino a giovedì 4 febbraio, dalla “Fondazione Bottari Lattes” (nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà di Caterina Bottari Lattes) al fine di realizzare la nuova piattaforma digitale vivolibro.it che collega in un’unica rete studenti e insegnanti, principalmente delle scuole elementari di Piemonte e Liguria, attraverso progetti dedicati al confronto con i grandi testi della letteratura per l’infanzia messi in gioco fra lettura, teatro, canto ed arti visive. La piattaforma “é uno spazio digitale – affermano i responsabili – capace di raccogliere competenze e processi, tessere relazioni fra scuole, territori e enti culturali, promuovere la lettura come mezzo di inclusione culturale e sociale. E’ uno strumento di dialogo a servizio della scuola, degli enti culturali, degli operatori didattici, delle Istituzioni del territorio, delle famiglie e di tutti coloro che credono nella lettura quale atto di crescita”. Due le principali sezioni in cui si articola: “Narrazioni” e “Laboratori”. La prima mette a sistema i contenuti di dieci anni di “Vivolibro”, un progetto corale della “Fondazione Bottari Lattes” che ha saputo nelle sue cinque edizioni biennali (a partire dal 2011) portare a Monforte d’Alba, nel cuore delle terre patrimonio Unesco, oltre diecimila studenti, insegnanti e operatori didattici, mettendoli in relazione – fra spettacoli, reading e laboratori didattici – con i grandi classici della letteratura per ragazzi. La sezione “Laboratori”, dà invece voce alle progettualità di approccio alla lettura e alla letteratura, con particolare attenzione all’evoluzione delle pratiche di analisi del testo scritto, per fornire a studenti, insegnanti e a coloro che operano nella didattica uno strumento accessibile e aggiornato.

La prima mette a sistema i contenuti di dieci anni di “Vivolibro”, un progetto corale della “Fondazione Bottari Lattes” che ha saputo nelle sue cinque edizioni biennali (a partire dal 2011) portare a Monforte d’Alba, nel cuore delle terre patrimonio Unesco, oltre diecimila studenti, insegnanti e operatori didattici, mettendoli in relazione – fra spettacoli, reading e laboratori didattici – con i grandi classici della letteratura per ragazzi. La sezione “Laboratori”, dà invece voce alle progettualità di approccio alla lettura e alla letteratura, con particolare attenzione all’evoluzione delle pratiche di analisi del testo scritto, per fornire a studenti, insegnanti e a coloro che operano nella didattica uno strumento accessibile e aggiornato. “Fondazione CRC” in collaborazione con “Rete del Dono”.

“Fondazione CRC” in collaborazione con “Rete del Dono”.

Le botteghe d’arte costituiscono oggi una perla rara, ma esistono ancora. Ci sono regioni che ne sono più ricche, come la Toscana, ma anche il Piemonte non ne è da meno. A Verolengo ne assiste una, Mattarte, che vanta un passato storico, essendo nata nel lontano 1896 dall’idea del fondatore Giovanni Matta, proseguita da Giuseppe Matta e divenuta poi una realtà maggiormente vasta con il discendente Giovanni Matta, che ingrandi’ l’azienda, dimostrandosi sensibile ai cambiamenti della sua epoca, del mercato e delle sempre più forti esigenze avvertite dalla clientela.

Le botteghe d’arte costituiscono oggi una perla rara, ma esistono ancora. Ci sono regioni che ne sono più ricche, come la Toscana, ma anche il Piemonte non ne è da meno. A Verolengo ne assiste una, Mattarte, che vanta un passato storico, essendo nata nel lontano 1896 dall’idea del fondatore Giovanni Matta, proseguita da Giuseppe Matta e divenuta poi una realtà maggiormente vasta con il discendente Giovanni Matta, che ingrandi’ l’azienda, dimostrandosi sensibile ai cambiamenti della sua epoca, del mercato e delle sempre più forti esigenze avvertite dalla clientela. Mattarte è sempre riuscita a non tradire mai quel binomio cui si è ispirato il suo fondatore, costituito da arte e antiquariato, che, nel suo caso, sono assolutamente sinonimi. L’oggetto d’antiquariato deve, infatti, saper rievocare l’arte degli antichi minusieri, degli orafi, dei pittori che, nelle loro botteghe, erano in grado di far rivivere i segreti del loro antico mestiere.

Mattarte è sempre riuscita a non tradire mai quel binomio cui si è ispirato il suo fondatore, costituito da arte e antiquariato, che, nel suo caso, sono assolutamente sinonimi. L’oggetto d’antiquariato deve, infatti, saper rievocare l’arte degli antichi minusieri, degli orafi, dei pittori che, nelle loro botteghe, erano in grado di far rivivere i segreti del loro antico mestiere. Nella sua sede di Verolengo si possono ammirare molti esemplari di mobili antichi, tra cui cassettoni trumeaux, secretaire, commode, scrittoi, consolle, accanto a dipinti, arazzi, tappeti antichi, soprammobili, piatti, orologi di rara preziosità, sculture in terracotta, lampadari, caminetti e statue. Gli stili dei mobili spaziano da quello Luigi XV a quello Impero; non mancano esemplari realizzati dall’Alta Scuola dei Maestri Minusieri Parigini dell’inizio dell’Ottocento e altri mobili appartenenti allaManifattura Piemontese del XVII secolo o di manifattura Lombardo-Veneta, risalenti al Seicento e simili, per forma e intarsi, ad alcuni presenti al Museo del Castello Sforzesco di Milano.

Nella sua sede di Verolengo si possono ammirare molti esemplari di mobili antichi, tra cui cassettoni trumeaux, secretaire, commode, scrittoi, consolle, accanto a dipinti, arazzi, tappeti antichi, soprammobili, piatti, orologi di rara preziosità, sculture in terracotta, lampadari, caminetti e statue. Gli stili dei mobili spaziano da quello Luigi XV a quello Impero; non mancano esemplari realizzati dall’Alta Scuola dei Maestri Minusieri Parigini dell’inizio dell’Ottocento e altri mobili appartenenti allaManifattura Piemontese del XVII secolo o di manifattura Lombardo-Veneta, risalenti al Seicento e simili, per forma e intarsi, ad alcuni presenti al Museo del Castello Sforzesco di Milano. I servizi che il negozio offre sono poi comprensivi di certificati di autenticazione, perizie sugli oggetti d’arte, aste di beni mobiliari e giudiziarie, e restauri, in quanto Matta Antichità vanta una convenzione con primari istituti che si distinguono nel campo del restauro. I beni che vengono affidati in vendita a Mattarte sono poipresentati nella galleria espositiva di Verolengo e nelle aste cuiessa partecipa periodicamente nel Nord Italia.

I servizi che il negozio offre sono poi comprensivi di certificati di autenticazione, perizie sugli oggetti d’arte, aste di beni mobiliari e giudiziarie, e restauri, in quanto Matta Antichità vanta una convenzione con primari istituti che si distinguono nel campo del restauro. I beni che vengono affidati in vendita a Mattarte sono poipresentati nella galleria espositiva di Verolengo e nelle aste cuiessa partecipa periodicamente nel Nord Italia.

La Hepburn non riteneva la propria vita interessante. La sua infanzia fu scandita dall’abbandono del padre e dalla guerra. L’Olanda, dove viveva, subì, infatti, una delle occupazioni più lunghe: fu uno dei primi Paesi a essere invaso e uno degli ultimi a essere liberato. Come tanti altri bambini diede il proprio contributo alla Resistenza, trasportando messaggi segreti e come tanti altri bambini rimase profondamente colpita dalla deportazione di intere famiglie di ebrei. “Ho visto famiglie intere con bambini e neonati ammucchiati in vagoni bestiame, treni con grandi vagoni di legno e solo una piccola apertura sul tetto (…) Tutti gli incubi che mi hanno ossessionato successivamente erano legati a queste scene” confesserà Audrey anni dopo.

La Hepburn non riteneva la propria vita interessante. La sua infanzia fu scandita dall’abbandono del padre e dalla guerra. L’Olanda, dove viveva, subì, infatti, una delle occupazioni più lunghe: fu uno dei primi Paesi a essere invaso e uno degli ultimi a essere liberato. Come tanti altri bambini diede il proprio contributo alla Resistenza, trasportando messaggi segreti e come tanti altri bambini rimase profondamente colpita dalla deportazione di intere famiglie di ebrei. “Ho visto famiglie intere con bambini e neonati ammucchiati in vagoni bestiame, treni con grandi vagoni di legno e solo una piccola apertura sul tetto (…) Tutti gli incubi che mi hanno ossessionato successivamente erano legati a queste scene” confesserà Audrey anni dopo.

Il pensiero della sofferenza, di quello che Doestoevskij definì “il dolore dei bambini” la accompagnò fino alla morte, causata da un cancro allo stomaco. Le sue ultime parole furono dedicate a loro: “Non riesco a capire perché tutta questa sofferenza… per i bambini”. La bambina abbandonata dal padre che aveva assistito a tutto il dolore della guerra continuava, nonostante tutto, a cercare risposte e forse rimedi a quello che continuerà a restare un interrogativo senza giustificazione: “Perché i bambini soffrono?”.

Il pensiero della sofferenza, di quello che Doestoevskij definì “il dolore dei bambini” la accompagnò fino alla morte, causata da un cancro allo stomaco. Le sue ultime parole furono dedicate a loro: “Non riesco a capire perché tutta questa sofferenza… per i bambini”. La bambina abbandonata dal padre che aveva assistito a tutto il dolore della guerra continuava, nonostante tutto, a cercare risposte e forse rimedi a quello che continuerà a restare un interrogativo senza giustificazione: “Perché i bambini soffrono?”.

L’omegnese Filippo Colombara, classe 1952, studioso di storia e cultura dei ceti popolari, ha indagato le vicende di questo “paese di mezzo” tra montagna, lago e collina con una interessante ricerca antropologica , mettendo in rilievo il patrimonio culturale che costituisce la coscienza del passato di una comunità che resiste alla perdita delle consuetudini, dell’oralità, delle tradizioni. Con “ Il sapere che resta. Memoria e comunità: Madonna del sasso tra Otto e Novecento”, edito dalla novarese Interlinea, Colombara – che è membro della Giunta esecutiva dell’Istituto Ernesto de Martino e del Comitato scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” – ha recuperato le memorie che resistono alla modernizzazione vertiginosa della società, fatte di conoscenze e buone pratiche, folklore, tradizioni e narrazioni. E’ la memoria degli uomini e delle donne dei borghi di Madonna del Sasso raccolta attraverso interviste orali e documentazione d’archivio, in una ricerca che rivela a un tempo presente inquieto “un capitale di saperi che è la sostanza di parte dell’identità locale trascorsa e il tramite interpretativo delle evoluzioni odierne”. Le vicende di contadini, migranti, scalpellini, streghe, partigiani si sommano a un bagaglio ricchissimo di tradizioni, leggende, filastrocche, inquietudini, speranze. In questa raccolta di testimonianze si incontrano storie di ” fisica” e stregoneria, di donne e uomini in grado di “segnare “ malattie o di preparare medicamenti naturali, dell’abilità nel taglio e nella lavorazione del granito, affrontando una vita dura, spesso di miseria ma che poteva riservare anche momenti di scoperta, stupore, meraviglia. Questo è il “sapere che resta”, un patrimonio culturale da non disperdere e da far conoscere. Filippo Colombara non è la prima volta che si cimenta con le storie di questa comunità cusiana, raccontata in passato nei libri “I paesi di Mezzo, storie e saperi popolari a Madonna del Sasso” (Istituto Ernesto de Martino) e “Pietre bianche: vita e lavoro nelle cave di granito del lago d’Orta” (Alberti, Verbania 2004) . Oltre a questi lavori lo studioso di storia e cultura dei ceti popolari ha indagato con le sue numerose pubblicazioni la storia del movimento operaio e della Resistenza pubblicando, fra l’altro, “La terra delle tre lune. Classi popolari nella prima metà del Novecento in un paese dell’alto Piemonte. Prato Sesia: storia orale e comunità” (Vangelista, Milano 1989), “Pippo Coppo. Conversazioni sulla guerra partigiana”(Fogli Sensibili,1995), “ Uomini di ferriera. Esperienze operaie alla Cobianchi di Omegna”(Alberti,2006),“Vesti la giubba di battaglia: miti, riti e simboli della guerra partigiana” (DeriveApprodi, Roma 2009), “Giorni di resistenza e libertà. Colloqui sulla vita, la morte, la guerra con tre uomini della Beltrami” (Istituto Ernesto de Martino,2015),“Raccontare l’impero: una storia orale della conquista d’Etiopia (1935-1941)” (Mimesis, Udine-Milano 2019).

L’omegnese Filippo Colombara, classe 1952, studioso di storia e cultura dei ceti popolari, ha indagato le vicende di questo “paese di mezzo” tra montagna, lago e collina con una interessante ricerca antropologica , mettendo in rilievo il patrimonio culturale che costituisce la coscienza del passato di una comunità che resiste alla perdita delle consuetudini, dell’oralità, delle tradizioni. Con “ Il sapere che resta. Memoria e comunità: Madonna del sasso tra Otto e Novecento”, edito dalla novarese Interlinea, Colombara – che è membro della Giunta esecutiva dell’Istituto Ernesto de Martino e del Comitato scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” – ha recuperato le memorie che resistono alla modernizzazione vertiginosa della società, fatte di conoscenze e buone pratiche, folklore, tradizioni e narrazioni. E’ la memoria degli uomini e delle donne dei borghi di Madonna del Sasso raccolta attraverso interviste orali e documentazione d’archivio, in una ricerca che rivela a un tempo presente inquieto “un capitale di saperi che è la sostanza di parte dell’identità locale trascorsa e il tramite interpretativo delle evoluzioni odierne”. Le vicende di contadini, migranti, scalpellini, streghe, partigiani si sommano a un bagaglio ricchissimo di tradizioni, leggende, filastrocche, inquietudini, speranze. In questa raccolta di testimonianze si incontrano storie di ” fisica” e stregoneria, di donne e uomini in grado di “segnare “ malattie o di preparare medicamenti naturali, dell’abilità nel taglio e nella lavorazione del granito, affrontando una vita dura, spesso di miseria ma che poteva riservare anche momenti di scoperta, stupore, meraviglia. Questo è il “sapere che resta”, un patrimonio culturale da non disperdere e da far conoscere. Filippo Colombara non è la prima volta che si cimenta con le storie di questa comunità cusiana, raccontata in passato nei libri “I paesi di Mezzo, storie e saperi popolari a Madonna del Sasso” (Istituto Ernesto de Martino) e “Pietre bianche: vita e lavoro nelle cave di granito del lago d’Orta” (Alberti, Verbania 2004) . Oltre a questi lavori lo studioso di storia e cultura dei ceti popolari ha indagato con le sue numerose pubblicazioni la storia del movimento operaio e della Resistenza pubblicando, fra l’altro, “La terra delle tre lune. Classi popolari nella prima metà del Novecento in un paese dell’alto Piemonte. Prato Sesia: storia orale e comunità” (Vangelista, Milano 1989), “Pippo Coppo. Conversazioni sulla guerra partigiana”(Fogli Sensibili,1995), “ Uomini di ferriera. Esperienze operaie alla Cobianchi di Omegna”(Alberti,2006),“Vesti la giubba di battaglia: miti, riti e simboli della guerra partigiana” (DeriveApprodi, Roma 2009), “Giorni di resistenza e libertà. Colloqui sulla vita, la morte, la guerra con tre uomini della Beltrami” (Istituto Ernesto de Martino,2015),“Raccontare l’impero: una storia orale della conquista d’Etiopia (1935-1941)” (Mimesis, Udine-Milano 2019).

Il 21 gennaio

Il 21 gennaio