Il panorama radiofonico torinese si è arricchito da lunedì 22 marzo scorso di una nuova voce indipendente, TOradio, che si contraddistingue come una radio non soltanto cittadina, ma del territorio metropolitano.

Si tratta di una radio digitale ascoltabile anche attraverso la piattaforma Facebook, Instagram, Linkedin o WhatsApp e anche sul canale di Telecupole. Da sempre affascinante strumento di comunicazione, la radio è stata il primoe il più inclusivo entrato nelle case degli italiani, e ha da sempre ispirato designer e creativi di tutto il mondo, che hanno saputo creane anche modelli assolutamente originali.

TOadio, diretta dal giornalista Luca Rolandi, si pone comestrumento di comunicazione piuttosto articolato dallo stile fresco e dinamico, capace di affiancare a momenti di intrattenimento quelli di approfondimento e di scambio di opinioni, grazie al supporto di opinionisti che risultano personalità leader nel proprio ambito.

TOradio è l’esempio del DAB, il digitale terrestre della radio, ascoltabile da App scaricabili sullo smartphone, sia per Ios sia per Android, in streaming dal web, in DAB + (digitale dalle autoradio) e in digitale terrestre sulle TV. Ideatore del progetto di TOradio e suo general manager è l’imprenditore Maurizio Cimmino che, tra il 2001 e il 2007, ha reso Radio Manila la stazione radiofonica di riferimento per i centri commerciali; direttore artistico e esecutivo è Andrea Lazzero, che ha all’attivo più centotrenta pubblicazioni discografiche e due letterarie. Speaker e attento comunicatore, è anche un conoscitore profondo delle dinamiche dei media locali. Direttore responsabile di Toradio News è il giornalista Luca Rolandi, ex direttore de “La Voce e il Tempo”, che ha lavorato per La Stampa, il Secolo XIX, Il Sole 24 Ore ed è anche attualmente direttore della rivista del Polo del Novecento.

Toradio si avvale di una redazione costituita da giovani redattori provenienti dalla Scuola Holden, attenti al mondo dei social, e risulta un’emittente sensibile alle tematiche inerenti il mondo giovanile, ai temi della sostenibilità ambientale, della natura e delle problematiche non soltanto torinesi.

“È una “radio di giovani, che parla ai giovani” – ha osservato il direttore di Toradio News Luca Rolandi – pur senza trascurare l’attenzione verso le altre generazioni, aperta alle problematiche torinesi e metropolitane, per ricercare quelle sinergie che consentano la ripresa economica e culturale di Torino nel cammino post Covid, e che risultino in grado di renderla competitiva a livello italiano”.

Mara Martellotta

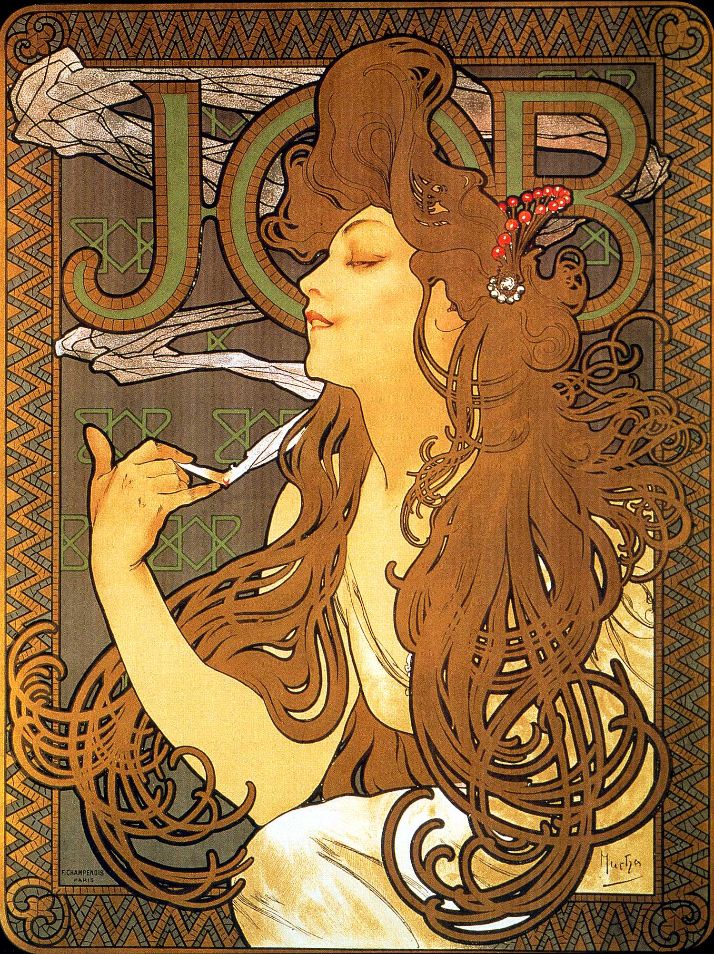

Torino Liberty

Torino Liberty

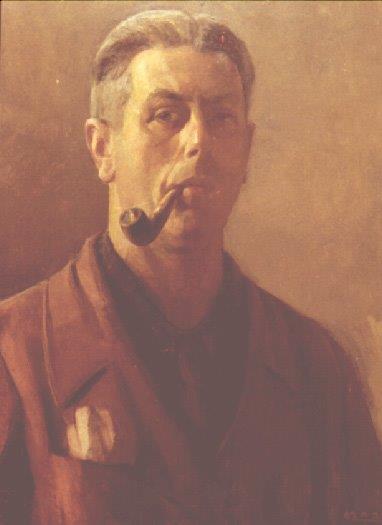

Gli fu di stimolo anche l’ambiente casalese in cui gravitavano artisti di spessore quali Leonardo

Gli fu di stimolo anche l’ambiente casalese in cui gravitavano artisti di spessore quali Leonardo

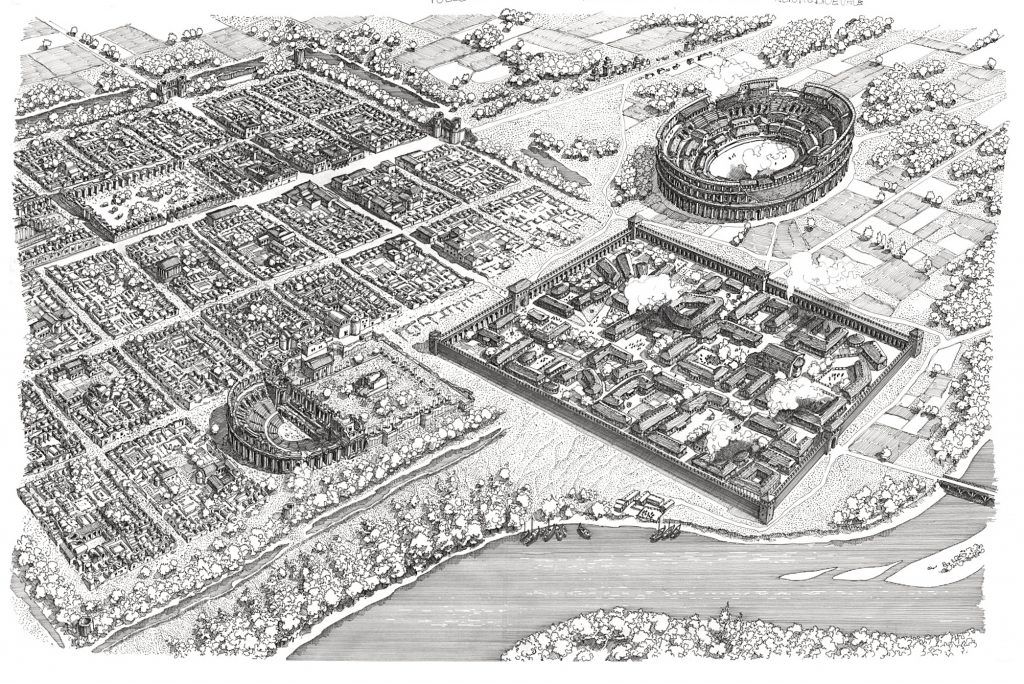

Invasa la pianura padana attacca Asti ma non riesce ad espugnarla, prosegue la marcia e pianta le tende nella zona di Pollentia. Stilicone lo insegue con le sue legioni e si avvicina al campo dei Visigoti. I Goti, cristiani ariani, di Alarico sanno bene che anche per i romani la Pasqua è un giorno sacro e quindi nessun avrebbe attaccato il nemico. Stilicone era a poca distanza dal capo barbaro e lo scontro sarebbe stato inevitabile prima o poi ma per il momento era difficile pensare ad una battaglia proprio il 6 aprile. Invece così non fu, il re dei goti si sbagliava. La cavalleria romana di Saulo e di Stilicone, schierata sulle alture di Santa Vittoria, si lanciò dalle colline sorprendendo i goti che stavano festeggiando la Pasqua. Pur in preda al panico e quasi sbaragliati i barbari riuscirono in qualche modo a reagire e a mettere in seria difficoltà le legioni romane. Alarico parve perfino sul punto di vincere ma l’abilità di Stilicone e il coraggio dei suoi soldati ebbero la meglio sui valorosi barbari. Pollentia è salva. Dopo la disfatta Alarico riuscì a mettere in salvo se stesso e la maggior parte della cavalleria ma tra i goti fu una strage: migliaia furono i morti nella piana di Pollenzo e centinaia i prigionieri tra cui la moglie e i figli del re dei Goti. Alarico fu costretto a trovare un accordo con Stilicone ma non sparì del tutto dalla penisola, anzi tornò per saccheggiare e devastare Roma nel celebre sacco del 410. Nessuno lo fermò, neppure Stilicone che nel frattempo aveva perso il sostegno dei romani per simpatie filo-barbare. Fu arrestato, processato e giustiziato. Il borgo di Pollenzo, frazione di Bra, conserva ruderi e monumenti funerari dell’antica Pollentia nonché resti di armi romane e barbariche e frammenti di ossa umane.

Invasa la pianura padana attacca Asti ma non riesce ad espugnarla, prosegue la marcia e pianta le tende nella zona di Pollentia. Stilicone lo insegue con le sue legioni e si avvicina al campo dei Visigoti. I Goti, cristiani ariani, di Alarico sanno bene che anche per i romani la Pasqua è un giorno sacro e quindi nessun avrebbe attaccato il nemico. Stilicone era a poca distanza dal capo barbaro e lo scontro sarebbe stato inevitabile prima o poi ma per il momento era difficile pensare ad una battaglia proprio il 6 aprile. Invece così non fu, il re dei goti si sbagliava. La cavalleria romana di Saulo e di Stilicone, schierata sulle alture di Santa Vittoria, si lanciò dalle colline sorprendendo i goti che stavano festeggiando la Pasqua. Pur in preda al panico e quasi sbaragliati i barbari riuscirono in qualche modo a reagire e a mettere in seria difficoltà le legioni romane. Alarico parve perfino sul punto di vincere ma l’abilità di Stilicone e il coraggio dei suoi soldati ebbero la meglio sui valorosi barbari. Pollentia è salva. Dopo la disfatta Alarico riuscì a mettere in salvo se stesso e la maggior parte della cavalleria ma tra i goti fu una strage: migliaia furono i morti nella piana di Pollenzo e centinaia i prigionieri tra cui la moglie e i figli del re dei Goti. Alarico fu costretto a trovare un accordo con Stilicone ma non sparì del tutto dalla penisola, anzi tornò per saccheggiare e devastare Roma nel celebre sacco del 410. Nessuno lo fermò, neppure Stilicone che nel frattempo aveva perso il sostegno dei romani per simpatie filo-barbare. Fu arrestato, processato e giustiziato. Il borgo di Pollenzo, frazione di Bra, conserva ruderi e monumenti funerari dell’antica Pollentia nonché resti di armi romane e barbariche e frammenti di ossa umane.