Da giovedì 29 aprile riapriranno, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria i Beni FAI in Piemonte

- Castello e Parco di Masino, Caravino (TO) – nella foto

- Castello della Manta (CN)

Nei fine settimana i Beni riapriranno su prenotazione obbligatoria entro al massimo 24 ore prima

Maggiori informazioni sulla riapertura verranno comunicate nei prossimi giorni alla luce delle disposizione governative

e saranno disponibili sul sito www.fondoambiente.it

Con tanto di piccoli fan che, conoscendo il programma ed essendosi collegati dalle loro classi fin dal giorno prima alla gita, hanno pattugliato la centrale piazza Vittorio Emanuele sperando di poter incontrare – e magari chiedere un autografo – a “quelli di CodyTrip”.

Con tanto di piccoli fan che, conoscendo il programma ed essendosi collegati dalle loro classi fin dal giorno prima alla gita, hanno pattugliato la centrale piazza Vittorio Emanuele sperando di poter incontrare – e magari chiedere un autografo – a “quelli di CodyTrip”.

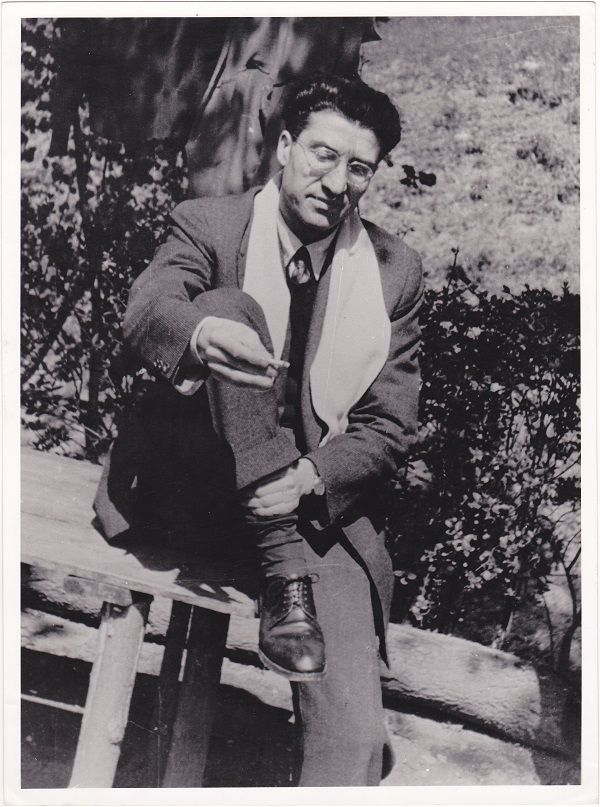

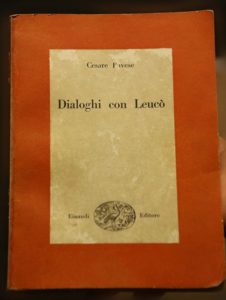

E anche quello, probabilmente, della sua maggiore connotazione emotiva. Tant’è che proprio sul frontespizio di una copia del libro, trovata il 27 agosto del 1950 sul tavolino della stanza dell’ “Albergo Roma” di piazza Carlo Felice a Torino, dove Pavese venne rinvenuto suicida, lo scrittore di Santo Stefano Belbo aveva voluto lasciare il suo ultimo messaggio: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”. Accolti con tiepido entusiasmo dalla critica “engagé”dell’epoca, i “Dialoghi” furono invece particolarmente amati e considerati da Pavese il lavoro suo più importante. Nell’intento lodevole di restituire, dunque, all’opera il suo posto di giusto riguardo, rientra l’iniziativa dal titolo “Dialoghi con Leucò come non li avete mai ascoltati” promossa dalla “Fondazione Cesare Pavese” nell’attualissima forma di un “podcast” costituito da 10 (dei 27) episodi, in cui si raccolgono dialoghi fra uomini e dei, ma anche fra le diverse anime di Pavese. Fra prosa e poesia “un viaggio nel mito e in se’ stessi per scoprire che ogni uomo ha un destino e immortale è solo chi lo accetta”. Il “podcast”, realizzato in collaborazione con “LessonPod” (professionisti del suono, scrittori e comunicatori) presenterà, a partire da mercoledì 28 aprile, un episodio ogni due settimane, semplificato e della durata ognuno di 10 minuti circa, disponibile gratuitamente su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e altre principali piattaforme online. L’intento è quello di rispondere ad una precisa esigenza: rendere i “Dialoghi”, opera considerata per antonomasia la più difficile da leggere e comprendere, accessibile a tutti, soprattutto ai ragazzi, attraverso uno strumento tecnologico, decisamente innovattivo e accattivante. “Nei ‘Dialoghi con Leucò’ il lettore trova uno specchio – spiega Pierluigi Vaccaneo, direttore della ‘Fondazione Cesare Pavese’ – in cui trovare e ritrovare il proprio percorso umano, attraverso il Mito e la traduzione che del Mito fa Pavese stesso. L’opera é dunque una conversazione a più voci, dove lettore, autore, personaggi e Mito sono sullo stesso piano, svelati”. L’elenco dei “dialoghi” programmati prende avvio dal confronto fra Ulisse e Calipso affrontato ne #01 “L’isola”, per proseguire con #2 “La nube” e la storia del Titano Issione, seguita da #3 “La belva”, protagonista Endimione che può incontrare la selvaggia Artemide soltanto nel sonno. Gli altri episodi: #4 “Schiuma d’onda”, #5 “I due”, #6 “L’inconsolabile”, #7 “L’ospite”, #8 “Le streghe”, #9 “Il toro”, #10 “La vigna”.

E anche quello, probabilmente, della sua maggiore connotazione emotiva. Tant’è che proprio sul frontespizio di una copia del libro, trovata il 27 agosto del 1950 sul tavolino della stanza dell’ “Albergo Roma” di piazza Carlo Felice a Torino, dove Pavese venne rinvenuto suicida, lo scrittore di Santo Stefano Belbo aveva voluto lasciare il suo ultimo messaggio: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”. Accolti con tiepido entusiasmo dalla critica “engagé”dell’epoca, i “Dialoghi” furono invece particolarmente amati e considerati da Pavese il lavoro suo più importante. Nell’intento lodevole di restituire, dunque, all’opera il suo posto di giusto riguardo, rientra l’iniziativa dal titolo “Dialoghi con Leucò come non li avete mai ascoltati” promossa dalla “Fondazione Cesare Pavese” nell’attualissima forma di un “podcast” costituito da 10 (dei 27) episodi, in cui si raccolgono dialoghi fra uomini e dei, ma anche fra le diverse anime di Pavese. Fra prosa e poesia “un viaggio nel mito e in se’ stessi per scoprire che ogni uomo ha un destino e immortale è solo chi lo accetta”. Il “podcast”, realizzato in collaborazione con “LessonPod” (professionisti del suono, scrittori e comunicatori) presenterà, a partire da mercoledì 28 aprile, un episodio ogni due settimane, semplificato e della durata ognuno di 10 minuti circa, disponibile gratuitamente su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e altre principali piattaforme online. L’intento è quello di rispondere ad una precisa esigenza: rendere i “Dialoghi”, opera considerata per antonomasia la più difficile da leggere e comprendere, accessibile a tutti, soprattutto ai ragazzi, attraverso uno strumento tecnologico, decisamente innovattivo e accattivante. “Nei ‘Dialoghi con Leucò’ il lettore trova uno specchio – spiega Pierluigi Vaccaneo, direttore della ‘Fondazione Cesare Pavese’ – in cui trovare e ritrovare il proprio percorso umano, attraverso il Mito e la traduzione che del Mito fa Pavese stesso. L’opera é dunque una conversazione a più voci, dove lettore, autore, personaggi e Mito sono sullo stesso piano, svelati”. L’elenco dei “dialoghi” programmati prende avvio dal confronto fra Ulisse e Calipso affrontato ne #01 “L’isola”, per proseguire con #2 “La nube” e la storia del Titano Issione, seguita da #3 “La belva”, protagonista Endimione che può incontrare la selvaggia Artemide soltanto nel sonno. Gli altri episodi: #4 “Schiuma d’onda”, #5 “I due”, #6 “L’inconsolabile”, #7 “L’ospite”, #8 “Le streghe”, #9 “Il toro”, #10 “La vigna”.