E ‘stato voluto da Ester Fornara Borla ed è a lei intitolato. Ritorna in mostra l’antica “Arte Tessile Lanzese”

Sabato 10 luglio, ore 10,30 Lanzo Tor.se

Sarà una nuova sede, più ampia e funzionale, in via Usseglio 8, proprio nel centro storico di Lanzo (a lato della Torre di Aimone) ad ospitare il prestigioso “Museo Etnografico-Laboratorio dell’Arte Tessile Lanzese”.

L’appuntamento e l’inaugurazione sono in programma per sabato prossimo 10 luglio, alle ore 10,30. Nato nel 2009, per volontà di Ester Fornara Borla (1927-2014) e realizzato dall’Amministrazione Comunale nel seicentesco ex istituto delle Suore Immacolatine – già Palazzo d’Este – l’obiettivo era allora “non solo di salvaguardare il ricordo ma, soprattutto, di favorire la riscoperta e la riproposta di attività manuali tipiche del territorio”. Obiettivo fortemente mantenuto negli anni e, ancora oggi, perseguito con grande impegno e volontà da vendere. Da parte, in primo luogo, del “Comitato Ponte del Diavolo” e del Gruppo “Ricamare Lanzo”, cui si deve la cura del recente progetto espositivo. “Nei secoli scorsi e fino alla prima metà del Novecento – dicono i responsabili – era tipico nelle Valli di Lanzo, come altrove, che nelle case rurali si trovasse, spesso sistemato nella stalla, il telaio a cui, soprattutto la sera e durante l’inverno, le donne lavoravano per tessere tele grezze di canapa o di cotone misto canapa con cui si realizzava la biancheria per la casa e quella personale”. Umili ma preziose attività quotidiane, non prive di fantasiosa inventiva e gusto artistico assolutamente apprezzabile. Questo vuole raccontare e cristallizzare nel tempo il Museo lanzese, articolato in tre sezioni: la prima legata alla “filatura” e alla “tessitura”, la seconda alla presentazione dell’“Arte Popolana Lanzese” e la terza incentrata su “abiti” e “biancheria” in uso fra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Nella prima sezione, dove sono esposti utensili relativi alle varie fasi di lavorazione del filato, l’elemento più importante è senza dubbio il “Telaio”, risalente alla fine del XIX secolo, completamente restaurato nel 2009 e ancora oggi perfettamente funzionante e in grado di produrre tele uguali a quelle realizzate in passato. La seconda sezione del percorso espositivo è dedicata all’ “Arte Popolana Lanzese”, anche definita “Lavoro di Lanzo”: una particolare tecnica di ricamo nata intorno al 1910 a opera di Elena Albert Mars (nobildonna di origini nizzarde, cognata del Santo Federico Albert) che insegnò alle giovani lanzesi costrette a passare molta parte della giornata isolate, nei campi o nei pascoli (molto spesso analfabete o comunque prive di un’istruzione adeguata) a realizzare semplici elementi all’uncinetto. Così fiori, foglie e fettucce erano lavorati uno ad uno, per poi essere disposti in artistiche composizioni e cuciti su tela grezza, spesso rigata, il cosiddetto “trogiu”, in modo da comporre singolari arazzi, tappeti e molti altri elementi di arredo, venduti anche (almeno i più belli, marchiati con la sigla “A.P.L. – Arte Popolana Lanzese”) nei negozi del centro di Torino e negli anni ’20-’30 esportati perfino in Inghilterra e in Norvegia. In buon numero questi lavori realizzati oltre un secolo fa dalle ragazze del “Circolo Elsa Usseglio” e gentilmente concessi dagli eredi della signora Albert, sono oggi esposti nel Museo e vogliono documentare “non solo le arti d’ago, ma anche il difficile cammino di quelle donne verso una progressiva emancipazione”. Nella terza sezione troviamo così esposti elementi di corredo per bambini, biancheria personale e abbigliamento per adulti, risalenti ai primi decenni del secolo scorso. A completare, infine, l’esposizione, oltre ad una ricchissima documentazione fotografica e di materiale d’archivio, saranno le opere di tessitura prodotte da Ester Fornara Borla che, negli anni ’70, aveva riscoperto questa tecnica in disuso dalla Seconda Guerra Mondiale, con il desiderio di trasmetterla alle generazioni future. Forte anche del fatto che il “Ricamo di Lanzo” è stato da anni inserito in un disciplinare di produzione “Tessitura, Arazzi, Ricamo, Abbigliamento” per il riconoscimento dell’“Eccellenza Artigiana” della Regione Piemonte. Titolo che premia l’impegno di un territorio caratterizzato da un’intensa vitalità culturale e dalla volontà di molti, uomini e donne, di non dispendere le energie e la preziosa memoria di antiche tradizioni. “L’auspicio – dicono i responsabili – è che il Museo possa funzionare presto anche da laboratorio in grado di proporre ai visitatori attività legate all’arte della tessitura e del ricamo tipico delle Valli di Lanzo”.

Sabato 10 luglio prossimo, dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro della nuova sede, sarà anche visitabile la mostra a cura del “Gruppo Folk-Corale Rododendro”. Per info: tel. 0123/300436 o cultura@comune.lanzotorinese.to.it

Il Museo, a ingresso gratuito, osserverà il seguente orario: tutte le domeniche, 15,30/18,30

g. m.

Sono le torri di Francesco I, re di Francia. Massicce e imponenti, prive di cinta muraria, purtroppo scomparsa da secoli, erano piccole fortezze in mano ai francesi che nel Cinquecento difesero città e borghi del Piemonte dagli eserciti stranieri. Villanova d’Asti rispolvera il suo passato da “grandeur” francese. Sembra quasi impossibile che questo paese di poco più di 5000 abitanti sia stato cinque secoli fa una delle piazzeforti militari francesi più importanti del Piemonte, eppure la presenza di due grandi torri lo testimoniano e narrano un pezzo di storia astigiana. Comunemente chiamate “bissoche”, appartengono al demanio militare e il Comune vorrebbe acquistarle e ristrutturarle. Costo del progetto: un milione di euro. All’epoca i monarchi francesi erano i padroni della nostra regione. Il nuovo sovrano Francesco I di Valois diede nuovo vigore alle guerre in Italia seguendo la stessa politica di forza e di egemonia condotta nella penisola dai suoi predecessori Carlo VIII e Luigi XII. Torino, Chieri, Chivasso, Pinerolo e Villanova erano cittadelle fortificate sotto il controllo dei francesi. Possenti torri di avvistamento difendevano Villanova d’Asti dall’esercito del rivale Carlo V che disponeva di presidi militari in altre aree del Piemonte. I lavori di costruzione delle torri, iniziati nel 1520, terminarono nel 1548, un anno dopo la morte di Francesco I. Dall’alto dei torrioni i soldati comunicavano con la torre municipale del paese con fuochi notturni e, di giorno, con le bandiere per avvertire in tempo i villanovesi dei pericoli imminenti. All’interno delle torri si trovavano viveri e riserve d’acqua, la cucina, l’armeria e i posti letto. Sotto le torri sono stati scoperti di recente lunghi cunicoli sotterranei usati come vie di collegamento. Oggi restano in piedi due torri a base quadrata: la bissoca di Supponito a nord e la bissoca di San Martino a sud di Villanova in strada per Isolabella. Dove trovare i quattrini per riportarle in vita? Si spera nel mitico Recovery Fund che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe risolvere tutti i problemi italiani. Il comune di Villanova ha presentato al governo il progetto di recupero per avere i fondi necessari e ora si attende la decisione del Demanio miliare e l’arrivo dei finanziamenti per iniziare le prime opere di ristrutturazione. “Si tratta di due tesori da custodire con cura per le future generazioni, afferma entusiasta il sindaco Christian Giordano, faremo di tutto per recuperare le torri, aprirle ai turisti e valorizzare il patrimonio storico del nostro territorio”.

Sono le torri di Francesco I, re di Francia. Massicce e imponenti, prive di cinta muraria, purtroppo scomparsa da secoli, erano piccole fortezze in mano ai francesi che nel Cinquecento difesero città e borghi del Piemonte dagli eserciti stranieri. Villanova d’Asti rispolvera il suo passato da “grandeur” francese. Sembra quasi impossibile che questo paese di poco più di 5000 abitanti sia stato cinque secoli fa una delle piazzeforti militari francesi più importanti del Piemonte, eppure la presenza di due grandi torri lo testimoniano e narrano un pezzo di storia astigiana. Comunemente chiamate “bissoche”, appartengono al demanio militare e il Comune vorrebbe acquistarle e ristrutturarle. Costo del progetto: un milione di euro. All’epoca i monarchi francesi erano i padroni della nostra regione. Il nuovo sovrano Francesco I di Valois diede nuovo vigore alle guerre in Italia seguendo la stessa politica di forza e di egemonia condotta nella penisola dai suoi predecessori Carlo VIII e Luigi XII. Torino, Chieri, Chivasso, Pinerolo e Villanova erano cittadelle fortificate sotto il controllo dei francesi. Possenti torri di avvistamento difendevano Villanova d’Asti dall’esercito del rivale Carlo V che disponeva di presidi militari in altre aree del Piemonte. I lavori di costruzione delle torri, iniziati nel 1520, terminarono nel 1548, un anno dopo la morte di Francesco I. Dall’alto dei torrioni i soldati comunicavano con la torre municipale del paese con fuochi notturni e, di giorno, con le bandiere per avvertire in tempo i villanovesi dei pericoli imminenti. All’interno delle torri si trovavano viveri e riserve d’acqua, la cucina, l’armeria e i posti letto. Sotto le torri sono stati scoperti di recente lunghi cunicoli sotterranei usati come vie di collegamento. Oggi restano in piedi due torri a base quadrata: la bissoca di Supponito a nord e la bissoca di San Martino a sud di Villanova in strada per Isolabella. Dove trovare i quattrini per riportarle in vita? Si spera nel mitico Recovery Fund che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe risolvere tutti i problemi italiani. Il comune di Villanova ha presentato al governo il progetto di recupero per avere i fondi necessari e ora si attende la decisione del Demanio miliare e l’arrivo dei finanziamenti per iniziare le prime opere di ristrutturazione. “Si tratta di due tesori da custodire con cura per le future generazioni, afferma entusiasta il sindaco Christian Giordano, faremo di tutto per recuperare le torri, aprirle ai turisti e valorizzare il patrimonio storico del nostro territorio”.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria  Marco Bechis, nato a Santiago del Cile da madre cilena e padre italiano, profondo conoscitore dell’America Latina, ha 20 anni quando viene catturato a Buenos Aires, nel 1977, all’uscita dalla scuola che frequenta per diventare maestro con il sogno di andare a insegnare nel nord del paese ai bambini indigeni.

Marco Bechis, nato a Santiago del Cile da madre cilena e padre italiano, profondo conoscitore dell’America Latina, ha 20 anni quando viene catturato a Buenos Aires, nel 1977, all’uscita dalla scuola che frequenta per diventare maestro con il sogno di andare a insegnare nel nord del paese ai bambini indigeni. Marco Bechis è diventato sceneggiatore, regista e produttore, punto di riferimento per chi vuole capire più a fondo queste tragiche vicende.

Marco Bechis è diventato sceneggiatore, regista e produttore, punto di riferimento per chi vuole capire più a fondo queste tragiche vicende. Nel 1995 l’ex militare -che aveva prestato servizio nel principale campo di concentramento clandestino, l’EMA, ovvero la Scuola di meccanica della Marina- contatta Vertbitsky e inizia a raccontare l’orrore della dittatura e la “guerra sporca” contro gli oppositori o presunti tali. E quello che tutti già sapevano, raccontato da chi aveva perpetrato l’orrore, ebbe l’impatto di un uragano.

Nel 1995 l’ex militare -che aveva prestato servizio nel principale campo di concentramento clandestino, l’EMA, ovvero la Scuola di meccanica della Marina- contatta Vertbitsky e inizia a raccontare l’orrore della dittatura e la “guerra sporca” contro gli oppositori o presunti tali. E quello che tutti già sapevano, raccontato da chi aveva perpetrato l’orrore, ebbe l’impatto di un uragano. C’è poi un’altra pagina nera nella storia della dittatura. Il sistema efficiente e perverso con cui gli aguzzini rubavano alla nascita i bambini delle prigioniere per darli a famiglie delle alte sfere e dei militari. Una doppia morte per le madri, che dopo il parto venivano immancabilmente uccise, mentre i neonati crescevano proprio con chi le aveva eliminate.

C’è poi un’altra pagina nera nella storia della dittatura. Il sistema efficiente e perverso con cui gli aguzzini rubavano alla nascita i bambini delle prigioniere per darli a famiglie delle alte sfere e dei militari. Una doppia morte per le madri, che dopo il parto venivano immancabilmente uccise, mentre i neonati crescevano proprio con chi le aveva eliminate. Torture, furti di neonati e voli della morte. Che spiegazione si è data di tanta crudeltà?

Torture, furti di neonati e voli della morte. Che spiegazione si è data di tanta crudeltà?

Lunedì. Debutta a Collegno “Flowers” con i Fast Animals And Slow Kids. Per “Stupinigi Sonic Park” si esibisce Umberto Tozzi. Per 3 giorni di fila in vari cinema si può vedere il documentario firmato da Pietro Marcello “Per Lucio”.

Lunedì. Debutta a Collegno “Flowers” con i Fast Animals And Slow Kids. Per “Stupinigi Sonic Park” si esibisce Umberto Tozzi. Per 3 giorni di fila in vari cinema si può vedere il documentario firmato da Pietro Marcello “Per Lucio”.

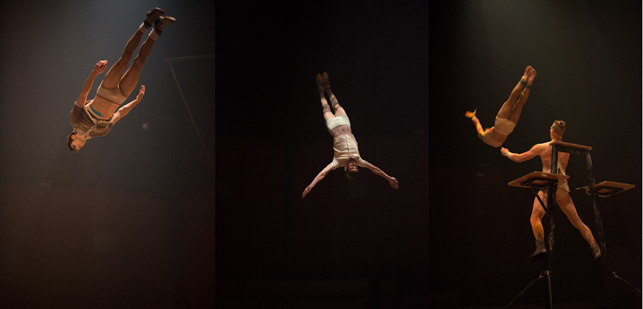

Storie dal manicomio”, firmato e prodotto da “Lab22” nella seconda serata del “Flowers Festival”. L’appuntamento, messo in scena in un luogo fortemente simbolico, è per martedì 6 luglio, a partire dalle 21. Dentro quei terribili muri di cinta, costruiti su progetto dell’inegner Luigi Fenoglio e che separavano totalmente il mondo dei “matti” dalla realtà del paese che viveva tutt’intorno, all’esterno, prende corpo una pagina orribile e disumana di storia locale e nazionale, insieme alle vite di chi – adulto o bambino – fu rinchiuso e cancellato come essere umano in quei tetri corridoi, sottoposto a crudeli terapie sperimentali e a punizioni e costrizioni vergognose, sotto l’aspetto psicologico e corporale. Il testo è stato scritto da Serena Ferrari partendo dalle inchieste dei giornalisti Alberto Papuzzi e Alberto Gaino e dal libro di Bruna Bertolo “Donne e follia in Piemonte”, ma anche dalle vite dei protagonisti del tempo, come lo spregiucato professor Giorgio Coda, vice direttore dell’Ospedale psichiatrico, processato nel 1970-1974 per “maltrattamenti” con relativa condanna a cinque anni di detenzione, al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dalla professione medica per cinque anni. Ma la storia intreccia anche l’amore nei versi di Alda Merini e in quelli cantati da Simone Cristicchi e da Franco Battiato. Racconta quel mondo e la battaglia che nacque al suo interno e condusse, poi, nel 1978, alla promulgazione della legge n. 180 relativa agli “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, comunemente nota come Legge Basaglia, che portò alla chiusura dei manicomi. Già l’anno precedente l’Amministrazione Comunale di Collegno aveva fatto abbattere il primo tratto del muro di cinta che circondava il Manicomio, precorrendo la coraggiosa misura legislativa che decretò il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici, con una conseguente e rinnovata sensibilità nei confronti del disagio psichico. Serena Ferrari, insieme a Fabrizio Rizzolo, firma anche la regia di “Fuori. Storie dal manicomio” che conta su un cast numerosissimo, fatto di attori professionisti, ballerini ma anche di un’orchestra che realizza dal vivo, sul palco, tutte le musiche di accompagnamento. “Negli ultimi anni abbiamo creato degli spettacoli su temi d’impegno civile. Ne abbiamo firmato uno sulle morti bianche e sui morti della Thyssen Krupp di Torino, uno per contrastare la violenza sulle donne, uno sulla scomparsa del ragazzo collegnese Fabrizio Catalano» spiega il presidente di “Lab 22”, Claudio Ferrari. Nessuno ha però ottenuto il riscontro di “Fuori”, che ha inanellato, dalla sua prima messa in scena, 15 repliche e 15 sold out. Uno spettacolo forte, che “urla” come suggerisce la slide che viene proiettata prima dell’inizio della pièce. Al centro storie di abusi e violenze. Di speranze e di poesia. Di muri costruiti e non più abbattuti. Di esclusione del diverso. “A tratti un pugno allo stomaco, a tratti una musica che unisce amori e storie. Uno spettacolo intenso che mescola movimento e parole, ricordi e il messaggio che escludere non porta mai a nulla”.

Storie dal manicomio”, firmato e prodotto da “Lab22” nella seconda serata del “Flowers Festival”. L’appuntamento, messo in scena in un luogo fortemente simbolico, è per martedì 6 luglio, a partire dalle 21. Dentro quei terribili muri di cinta, costruiti su progetto dell’inegner Luigi Fenoglio e che separavano totalmente il mondo dei “matti” dalla realtà del paese che viveva tutt’intorno, all’esterno, prende corpo una pagina orribile e disumana di storia locale e nazionale, insieme alle vite di chi – adulto o bambino – fu rinchiuso e cancellato come essere umano in quei tetri corridoi, sottoposto a crudeli terapie sperimentali e a punizioni e costrizioni vergognose, sotto l’aspetto psicologico e corporale. Il testo è stato scritto da Serena Ferrari partendo dalle inchieste dei giornalisti Alberto Papuzzi e Alberto Gaino e dal libro di Bruna Bertolo “Donne e follia in Piemonte”, ma anche dalle vite dei protagonisti del tempo, come lo spregiucato professor Giorgio Coda, vice direttore dell’Ospedale psichiatrico, processato nel 1970-1974 per “maltrattamenti” con relativa condanna a cinque anni di detenzione, al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dalla professione medica per cinque anni. Ma la storia intreccia anche l’amore nei versi di Alda Merini e in quelli cantati da Simone Cristicchi e da Franco Battiato. Racconta quel mondo e la battaglia che nacque al suo interno e condusse, poi, nel 1978, alla promulgazione della legge n. 180 relativa agli “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, comunemente nota come Legge Basaglia, che portò alla chiusura dei manicomi. Già l’anno precedente l’Amministrazione Comunale di Collegno aveva fatto abbattere il primo tratto del muro di cinta che circondava il Manicomio, precorrendo la coraggiosa misura legislativa che decretò il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici, con una conseguente e rinnovata sensibilità nei confronti del disagio psichico. Serena Ferrari, insieme a Fabrizio Rizzolo, firma anche la regia di “Fuori. Storie dal manicomio” che conta su un cast numerosissimo, fatto di attori professionisti, ballerini ma anche di un’orchestra che realizza dal vivo, sul palco, tutte le musiche di accompagnamento. “Negli ultimi anni abbiamo creato degli spettacoli su temi d’impegno civile. Ne abbiamo firmato uno sulle morti bianche e sui morti della Thyssen Krupp di Torino, uno per contrastare la violenza sulle donne, uno sulla scomparsa del ragazzo collegnese Fabrizio Catalano» spiega il presidente di “Lab 22”, Claudio Ferrari. Nessuno ha però ottenuto il riscontro di “Fuori”, che ha inanellato, dalla sua prima messa in scena, 15 repliche e 15 sold out. Uno spettacolo forte, che “urla” come suggerisce la slide che viene proiettata prima dell’inizio della pièce. Al centro storie di abusi e violenze. Di speranze e di poesia. Di muri costruiti e non più abbattuti. Di esclusione del diverso. “A tratti un pugno allo stomaco, a tratti una musica che unisce amori e storie. Uno spettacolo intenso che mescola movimento e parole, ricordi e il messaggio che escludere non porta mai a nulla”.

Grazie al sapiente allestimento, i bei dipinti e le pregevoli sale espositive, non semplici contenitori, si valorizzano a vicenda nella vasta antologica che percorre a ritroso i periodi di un artista costantemente attento ad ogni movimento dell’arte moderna e contemporanea. Nella sala Chagall sono esposti gli ultimi lavori, i “Paesaggi lenti”, simboleggiati da tartarughe dipinte e inserite in una rarefatta sinfonia tonale del blu, ritenuto da Kandinskij colore del sentimento, già usato come protagonista della mostra “Il Silenzio è blu” in una precedente esposizione a Villa Vidua di Conzano.

Grazie al sapiente allestimento, i bei dipinti e le pregevoli sale espositive, non semplici contenitori, si valorizzano a vicenda nella vasta antologica che percorre a ritroso i periodi di un artista costantemente attento ad ogni movimento dell’arte moderna e contemporanea. Nella sala Chagall sono esposti gli ultimi lavori, i “Paesaggi lenti”, simboleggiati da tartarughe dipinte e inserite in una rarefatta sinfonia tonale del blu, ritenuto da Kandinskij colore del sentimento, già usato come protagonista della mostra “Il Silenzio è blu” in una precedente esposizione a Villa Vidua di Conzano. Nell’ultima sala le prime opere, ancora tradizionali, mostrano attenta preparazione tecnica e passione che gli saranno di sostegno nelle successive opere che gradualmente abbandoneranno la figurazione.Il breve ma prezioso catalogo con gli acuti commenti di Carlo Pesce e il video di Marco e Stefano Garione contribuiscono a far conoscere il lungo viaggio durato quarant’ anni di questo bravo artista già pronto a rimettersi in cammino per nuove avventure.

Nell’ultima sala le prime opere, ancora tradizionali, mostrano attenta preparazione tecnica e passione che gli saranno di sostegno nelle successive opere che gradualmente abbandoneranno la figurazione.Il breve ma prezioso catalogo con gli acuti commenti di Carlo Pesce e il video di Marco e Stefano Garione contribuiscono a far conoscere il lungo viaggio durato quarant’ anni di questo bravo artista già pronto a rimettersi in cammino per nuove avventure.

Queste Mostre, a volte basate sul nulla, oppure per promuovere un personaggio, un artista straniero, si basano su una pletora di curatori, allestitori e responsabili a vario titolo, decine di collaboratori, arrivando a cifre talmente elevate che viceversa, con gli stessi importi si potrebbe restaurare un monumento in degrado. Pertanto è stata una piacevole sorpresa, sentire dal neo Direttore di Palazzo Madama a Torino,Giovanni Villa, che è sua intenzione e programma, invertire questa tendenza.

Queste Mostre, a volte basate sul nulla, oppure per promuovere un personaggio, un artista straniero, si basano su una pletora di curatori, allestitori e responsabili a vario titolo, decine di collaboratori, arrivando a cifre talmente elevate che viceversa, con gli stessi importi si potrebbe restaurare un monumento in degrado. Pertanto è stata una piacevole sorpresa, sentire dal neo Direttore di Palazzo Madama a Torino,Giovanni Villa, che è sua intenzione e programma, invertire questa tendenza.