La Mostra della Ceramica di Castellamonte giunge finalmente, dopo un periodo segnato pesantemente dalla pandemia globale, al suo grande traguardo: la sessantesima edizione.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Pasquale Mazza e dall’Assessore alla Cultura Claudio Bethaz, il curatore Giuseppe Bertero, già responsabile delle precedenti mostre, con i ceramisti di Castellamonte propongono un’importante serie di eventi ed esposizioni, con l’intenzione di coniugare lo sguardo rivolto al futuro e la memoria delle edizioni passate.

La Mostra, come noto, fu ideata e promossa da Carlo Trabucco, Sindaco di Castellamonte dal 1960 al 1964, giornalista, scrittore e politico, ed è stata più volte inaugurata da importanti cariche dello Stato. «La mostra – sottolinea l’Assessore alla cultura, turismo e commercio Vittoria Poggio – è un ponte tra passato e futuro che perfeziona la trasmissione di un antico sapere rendendo omaggio alla bellezza. La lavorazione della ceramica è un’arte secolare risalente all’età del bronzo quando gli uomini iniziarono a costruire oggetti per la conservazione degli alimenti. Diventata un’eccellenza Piemontese e italiana oggi è espressione artistica e contenitore di cultura, scuola e tradizioni artigiane che si tramandano da generazioni. Il Piemonte è una terra dove si saldano abitudini antiche e impiego della tecnica ai massimi livelli. La Regione Piemonte è orgogliosa di sostenere iniziative come questa che mettono in vetrina la nostra storia e il nostro sapere».

La sessantesima edizione avrà il suo cuore nel «Ritorno alla Rotonda Antonelliana». Il grande piazzale circondato dalle imponenti mura della chiesa incompiuta di Alessandro Antonelli, sede storica della Mostra, potrà vedere dopo molti anni un’esposizione con grandi opere in ceramica realizzate principalmente da artisti di Castellamonte e del Canavese, per sostenere e diffondere i loro pregevoli lavori e farli conoscere ad un pubblico sempre più vasto, premiandoli anche per il loro costante legame con la città e il territorio. Nel cortile dell’Ex centro anziani, adiacente alla Rotonda Antonelliana, saranno ospitate le opere realizzate dall’«Associazione artisti della ceramica in Castellamonte», esposizione a tema libero che racchiude diverse competenze e sensibilità. Di fronte alla Rotonda Antonelliana, sotto i portici di Palazzo Antonelli, sede del Comune la cui facciata è stata recentemente restaurata, si potrà ammirare una selezione delle Stufe di Castellamonte, il prodotto che più di ogni altro caratterizza la produzione ceramica castellamontese, e che ne rappresenta l’eccellenza.

Torna anche il concorso internazionale «Ceramics in love-three», per il quale sono state selezionate pregevoli opere provenienti dall’Italia e da tutte le parti del mondo, 120 artisti provenienti dall’Italia e 25 diverse nazioni, che potranno essere ammirate al piano terra e in parte anche al piano nobile di Palazzo Botton. Al piano nobile dello stesso Palazzo Botton un doveroso omaggio, a vent’anni dalla scomparsa, al grande artista scultore e ceramista castellamontese Renzo Igne. Con la collaborazione di Maria Morandini Igne, sono state selezionate alcune fra le più significative e avvincenti opere dell’artista. Al secondo piano del Centro Congressi Piero Martinetti, è stata allestita la mostra permanente delle «ceramiche sonore», ovvero la collezione dei fischietti di terracotta donati alla Città da Clizia, il grande ceramista Mario Giani. Un’occasione unica per ammirare tanti piccoli capolavori dell’arte popolare e naïf in attesa della loro definitiva sistemazione museale. L’esposizione sarà una selezione dei circa 3000 pezzi di ceramiche sonore accuratamente catalogate provenienti da tutto il mondo. Al primo piano del Centro Congressi un secondo omaggio, questa volta alla figura di Nicola Mileti, storico, indomito e infaticabile curatore delle Mostre della ceramica di Castellamonte dal 1981 al 2001. Grande appassionato d’arte, egli stesso artista, ceramista e grafico. Grazie al suo impegno Castellamonte ha potuto vantare la presenza di grandissimi artisti italiani ed internazionali, come Carlo Zauli, Nino Caruso e Arnaldo Pomodoro. Autore, quest’ultimo, dell’ardito ed originalissimo “Arco in Cielo”, un’opera che è ormai l’emblema della Città di Castellamonte. Al piano terra, un’esposizione di gioielli che valorizzano quest’uso dell’arte ceramica, le sue «Ceramiche da indossare» allestite in collaborazione con la CNA.

In collaborazione con l’Associazione Culturale Ex-allievi «F.Faccio», verranno allestite inoltre le sale del Liceo Artistico, nelle quali si potranno ammirare le creazioni dei giovani talenti che imparano sui banchi di scuola le tecniche di lavorazione della ceramica. Come nelle precedenti edizioni, nei giorni prefestivi e festivi, è prevista una navetta per un sopralluogo ai suggestivi «castelletti», da dove si ricava la famosa argilla rossa di Castellamonte, quest’anno valorizzati da una mostra di quadri, ospitata nei locali della Società di Sant’Anna dei Boschi, realizzati dal ceramista e pittore castellamontese Miro Gianola, che ha voluto con le sue creazioni omaggiare uno dei luoghi più caratteristici delle colline castellamontesi.

Anche per questa 60a Edizione, il manifesto è stato creato da Guglielmo Marthyn, artista, ceramista, grafico ed ex insegnante del Liceo Artistico Statale «Felice Faccio» di questa Città. L’immagine è la stessa delle passate edizioni, tratta da una delle opere più viste e celebri del Museo del Louvre di Parigi, «Amore e Psiche» dello scultore neoclassico Antonio Canova. Interpretata anche questa volta con grande forza espressiva, trasformando il raffinato erotismo della scultura in una visione molto colorata, quasi POP, quanto lo sono talvolta i colori della ceramica.

Durante la mostra saranno presenti tutte le realtà della produzione ceramica di Castellamonte, nota per le sue stufe, di antica tradizione ed elegante valore estetico, attualizzate da un moderno design di sapore contemporaneo, insieme con le numerose botteghe che portano avanti con tanta passione il fascino arcano dell’argilla quando incontra l’ardore dei forni e il fuoco della creatività. Le vicende dell’arte non sono soltanto quella delle grandi realizzazioni clamorose, dei nomi famosi, dei musei prestigiosi, ma anche quelle minute, fatte di impegno quotidiano nei laboratori, negli atelier e nelle botteghe artigiane, portavoce di cultura e tradizioni locali, senza dimenticare che sono una dimensione importante anche per l’economia e il sistema produttivo, in grado di stringere un forte legame con il territorio, sulle tracce della sua storia, della sua identità, ma soprattutto per la capacità di prevedere ulteriori sviluppi futuri.

Gli orari della mostra previsti sono i seguenti: dal martedì al venerdì ore 17, 00 – 21,00; sabato e domenica dalle ore 10,00 alle 21,00 per tutti i punti espositivi tranne il Liceo Artistico e l’esposizione di quadri a S.Anna dei Boschi, aperti solo durante il fine settimana. L’ingresso è libero.

Festival “On The Road”, ideato ed organizzato dall’Associazione “IdeAgorà” con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto e unico Festival di Circo nominato nel 2012 “Festival Culturale Europeo”, avrà come tema, per la sua XV edizione, “The Times They Are A-Changin’”. Tema mutuato da una celebre canzone di Bob Dylan, con la quale il “Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival” vuole esprimere, in tempi ancora drammaticamente segnati dal disuso della convivenza sociale, la voglia di vivere, di “non arrendersi”, di essere stimolo al territorio e al panorama artistico nazionale. Tutto questo lo si potrà toccare e sperimentare dal vivo nell’ edizione 2021 di “Mirabilia”, che partirà domenica primo agosto in anteprima da Chieri per poi muoversi in modalità itinerante sul territorio Cuneese, creando, dicono gli organizzatori, “un’oasi di incontro, formazione, laboratori, e naturalmente, spettacoli, pensati per re-incontrare il pubblico e riportare in contatto, seppur sempre in un’edizione ancora obbligatoriamente ‘light’, le comunità e i territori”. Trentacinque sono le compagnie coinvolte, provenienti da sei Paesi e impegnate in una programmazione di sedici giorni tra Chieri, Alba (dal 4 all’8 agosto), Castelmagno (dal 14 al 16 agosto), Busca (dal 25 al 29 agosto), Cuneo (dal 31 agosto al 5 settembre) e Savigliano (l’11 settembre) per una giornata spin off dedicata alle famiglie al “Museo Ferroviario Piemontese”. Tante anche le prime assolute e le prime nazionali e oltre 130 gli spettacoli che saranno ospitati tra chapiteaux, piazze, teatri, giardini, cortili e musei, in piena sicurezza e in modalità contingentata.

Festival “On The Road”, ideato ed organizzato dall’Associazione “IdeAgorà” con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto e unico Festival di Circo nominato nel 2012 “Festival Culturale Europeo”, avrà come tema, per la sua XV edizione, “The Times They Are A-Changin’”. Tema mutuato da una celebre canzone di Bob Dylan, con la quale il “Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival” vuole esprimere, in tempi ancora drammaticamente segnati dal disuso della convivenza sociale, la voglia di vivere, di “non arrendersi”, di essere stimolo al territorio e al panorama artistico nazionale. Tutto questo lo si potrà toccare e sperimentare dal vivo nell’ edizione 2021 di “Mirabilia”, che partirà domenica primo agosto in anteprima da Chieri per poi muoversi in modalità itinerante sul territorio Cuneese, creando, dicono gli organizzatori, “un’oasi di incontro, formazione, laboratori, e naturalmente, spettacoli, pensati per re-incontrare il pubblico e riportare in contatto, seppur sempre in un’edizione ancora obbligatoriamente ‘light’, le comunità e i territori”. Trentacinque sono le compagnie coinvolte, provenienti da sei Paesi e impegnate in una programmazione di sedici giorni tra Chieri, Alba (dal 4 all’8 agosto), Castelmagno (dal 14 al 16 agosto), Busca (dal 25 al 29 agosto), Cuneo (dal 31 agosto al 5 settembre) e Savigliano (l’11 settembre) per una giornata spin off dedicata alle famiglie al “Museo Ferroviario Piemontese”. Tante anche le prime assolute e le prime nazionali e oltre 130 gli spettacoli che saranno ospitati tra chapiteaux, piazze, teatri, giardini, cortili e musei, in piena sicurezza e in modalità contingentata. inaspettato. A seguire alle 11.30, le atmosfere magiche del laboratorio di percussioni di “Drum Theatre”, una performance ideata da Sergio Cherubin, artista e batterista che lavora da vent’anni nel campo del sociale. Alle ore 16 ritorna “Bingo” con lo spettacolo “Horror Show”, sul tema della paura, oggi quanto mai attuale ma trattato con leggerezza e fresca comicità in un mix di magia, giocoleria e clownerie estrema. A partire dalle 17 (e poi in replica alle 22) sarà “Stalker Teatro” ad animare piazza Cavour con “Steli”, una performance urbana interattiva, parte del progetto di ricerca “Reaction”, realizzato in collaborazione con il “Dipartimento Educazione” del “Museo di Arte Contemporanea” del Castello di Rivoli. In chiusura di giornata alle 18.30 (e in replica alle 21.30) la Compagnia “LINEAdARIA”, con il sorprendente spettacolo “Time’s Up – Tempo Scaduto”, porterà l’emozione della danza verticale in notturna, con l’illuminazione della bellissima torre campanaria. “Ospitare l’Anteprima di ‘Mirabilia’ riveste per noi – sottolinea Antonella Giordano, assessore alla Cultura della Città di Chieri – un’importanza particolare, alla luce di cosa ha rappresentato nel passato per Chieri l’allora Festival delle arti di strada, che ospitammo per dieci edizioni. Il 1 agosto sarà un momento di festa per tutta la nostra comunità, in questa fase di riconquista della normalità in cui possiamo tornare a godere del piacere di stare insieme ed apprezzare le abilità di artisti, che finalmente riprendono ad esibirsi e a lavorare, dopo aver pagato un duro prezzo durante la pandemia”.

inaspettato. A seguire alle 11.30, le atmosfere magiche del laboratorio di percussioni di “Drum Theatre”, una performance ideata da Sergio Cherubin, artista e batterista che lavora da vent’anni nel campo del sociale. Alle ore 16 ritorna “Bingo” con lo spettacolo “Horror Show”, sul tema della paura, oggi quanto mai attuale ma trattato con leggerezza e fresca comicità in un mix di magia, giocoleria e clownerie estrema. A partire dalle 17 (e poi in replica alle 22) sarà “Stalker Teatro” ad animare piazza Cavour con “Steli”, una performance urbana interattiva, parte del progetto di ricerca “Reaction”, realizzato in collaborazione con il “Dipartimento Educazione” del “Museo di Arte Contemporanea” del Castello di Rivoli. In chiusura di giornata alle 18.30 (e in replica alle 21.30) la Compagnia “LINEAdARIA”, con il sorprendente spettacolo “Time’s Up – Tempo Scaduto”, porterà l’emozione della danza verticale in notturna, con l’illuminazione della bellissima torre campanaria. “Ospitare l’Anteprima di ‘Mirabilia’ riveste per noi – sottolinea Antonella Giordano, assessore alla Cultura della Città di Chieri – un’importanza particolare, alla luce di cosa ha rappresentato nel passato per Chieri l’allora Festival delle arti di strada, che ospitammo per dieci edizioni. Il 1 agosto sarà un momento di festa per tutta la nostra comunità, in questa fase di riconquista della normalità in cui possiamo tornare a godere del piacere di stare insieme ed apprezzare le abilità di artisti, che finalmente riprendono ad esibirsi e a lavorare, dopo aver pagato un duro prezzo durante la pandemia”.

Interverranno, con l’autore, Giampiero Leo, Maurizio Ceccon, Francesca Mogavero. Introdurrà Giuseppe Piccoli.

Interverranno, con l’autore, Giampiero Leo, Maurizio Ceccon, Francesca Mogavero. Introdurrà Giuseppe Piccoli.

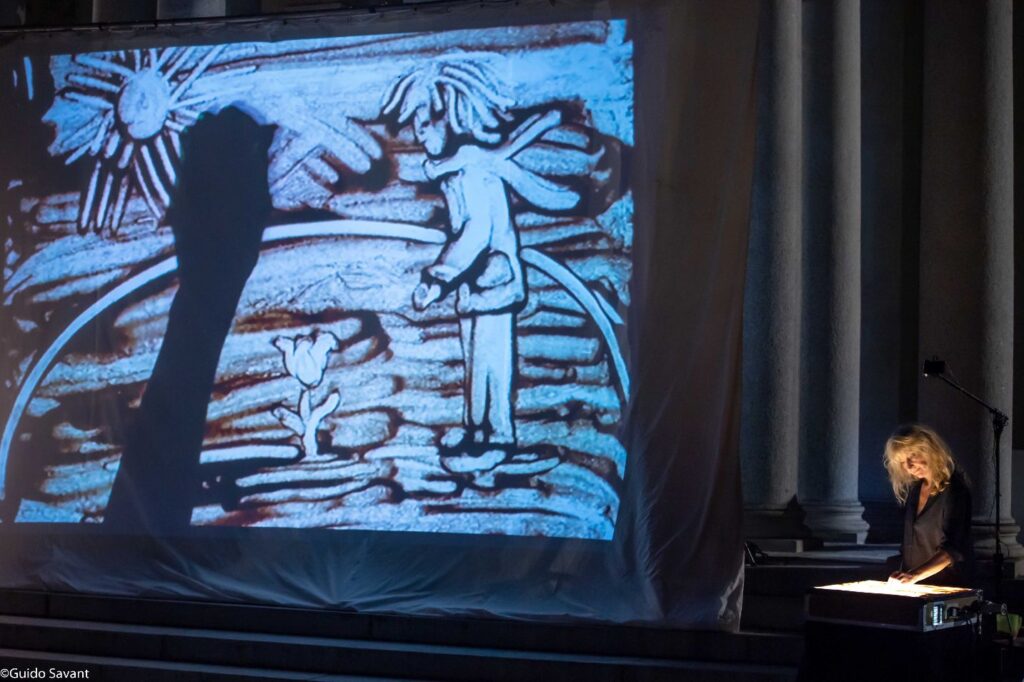

Si parte venerdì 30 luglio, alle 21, sulla Piazza del Municipio – via Principale 25 -con lo spettacolo teatrale “Il piccolo principe” tratto dal libro di Antoine de Saint Exupery, allestito da “Assemblea Teatro”, con la regia di Renzo Sicco, la voce narrante di Gisella Bein e i disegni realizzati dal vivo da Monica Calvi. Un classico per ragazzi, genitori e nonni d’ogni età. La storia arcinota, ma sempre di grande attualità e poetica visionarietà, racconta dell’incontro in mezzo al deserto tra un aviatore e un buffo ometto vestito da principe, arrivato sulla Terra dallo spazio (dall’asteroide B 612). Fra le righe, il testo affronta temi, senza spazio e senza tempo, come il senso della vita e il significato dell’ amore e dell’ amicizia. Romanzo destinato all’eternità, è bene ricordare che “Il piccolo principe” nel 2017 ha superato il numero di 300 traduzioni in lingue e dialetti diversi, ed è il testo più tradotto al mondo se si escludono quelli religiosi.

Si parte venerdì 30 luglio, alle 21, sulla Piazza del Municipio – via Principale 25 -con lo spettacolo teatrale “Il piccolo principe” tratto dal libro di Antoine de Saint Exupery, allestito da “Assemblea Teatro”, con la regia di Renzo Sicco, la voce narrante di Gisella Bein e i disegni realizzati dal vivo da Monica Calvi. Un classico per ragazzi, genitori e nonni d’ogni età. La storia arcinota, ma sempre di grande attualità e poetica visionarietà, racconta dell’incontro in mezzo al deserto tra un aviatore e un buffo ometto vestito da principe, arrivato sulla Terra dallo spazio (dall’asteroide B 612). Fra le righe, il testo affronta temi, senza spazio e senza tempo, come il senso della vita e il significato dell’ amore e dell’ amicizia. Romanzo destinato all’eternità, è bene ricordare che “Il piccolo principe” nel 2017 ha superato il numero di 300 traduzioni in lingue e dialetti diversi, ed è il testo più tradotto al mondo se si escludono quelli religiosi.

Tre imperdibili appuntamenti di letteratura e musica dal vivo. Il Parco ed il neogotico Castello del “Roccolo”, fatto costruire a Busca (Cuneo) a partire dal 1831 dai marchesi Tapparelli d’Azeglio e in cui soggiornarono, fra gli altri, Silvio Pellico, re Umberto I e la regina Margherita, sono pronti ad accogliere, in sicurezza, la quarta edizione della rassegna “Carte da decifrare”. Tre le date da annotare in agenda: giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 luglio. Sempre ad iniziare dalle 18,30, la terrazza panoramica dell’antica dimora, immersa nel verde del parco secolare, in Strada Romantica 17 (che bel nome per un civico indirizzo!), farà da suggestivo palcoscenico a scrittori e musicisti di meritata fama che si alterneranno, in reading-concerti non convenzionali, “tra parole e note che si ispirano a vicende di vita vera e vissuta”. L’iniziativa è ideata e organizzata dalla “Fondazione Artea”, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro” di Torino che ne cura la direzione artistica, con il sostegno del Comune di Busca e dell’“Associazione Castello del Roccolo”, ed è realizzata con il contributo della “Fondazione CRC” e della “Fondazione CRT”.

Tre imperdibili appuntamenti di letteratura e musica dal vivo. Il Parco ed il neogotico Castello del “Roccolo”, fatto costruire a Busca (Cuneo) a partire dal 1831 dai marchesi Tapparelli d’Azeglio e in cui soggiornarono, fra gli altri, Silvio Pellico, re Umberto I e la regina Margherita, sono pronti ad accogliere, in sicurezza, la quarta edizione della rassegna “Carte da decifrare”. Tre le date da annotare in agenda: giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 luglio. Sempre ad iniziare dalle 18,30, la terrazza panoramica dell’antica dimora, immersa nel verde del parco secolare, in Strada Romantica 17 (che bel nome per un civico indirizzo!), farà da suggestivo palcoscenico a scrittori e musicisti di meritata fama che si alterneranno, in reading-concerti non convenzionali, “tra parole e note che si ispirano a vicende di vita vera e vissuta”. L’iniziativa è ideata e organizzata dalla “Fondazione Artea”, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro” di Torino che ne cura la direzione artistica, con il sostegno del Comune di Busca e dell’“Associazione Castello del Roccolo”, ed è realizzata con il contributo della “Fondazione CRC” e della “Fondazione CRT”. Sabato 31 luglio, calerà il sipario sull’edizione 2021 della rassegna con la performance di Massimo Zamboni, ex chitarrista dei “CCCP” e dei “C.S.I.”, da tempo solista e scrittore, che porterà in scena canzoni, racconti e ricordi personali sul Novecento emiliano in “La trionferà” (Einaudi 2021). Ad accompagnare le letture dei brani, tratti dal suo ultimo romanzo e da “L’eco di uno sparo” (Einaudi 2015), il musicista e produttore discografico Cristiano Roversi, in un’epica della memoria che pone le basi per un possibile futuro. “Carte da decifrare è un format vincente – afferma Marco Pautasso, vicedirettore del ‘Salone del Libro’ e direttore artistico della rassegna – un unicum nel variegato panorama dei festival culturali italiani, perché sa far dialogare, in un originale e inconsueto sconfinamento creativo, parole e note. Queste straordinarie ibridazioni tra letteratura e musica, unite alla magia di un luogo come il Castello del Roccolo, sanno regalare al pubblico momenti di grande intensità e coinvolgimento emotivo”.

Sabato 31 luglio, calerà il sipario sull’edizione 2021 della rassegna con la performance di Massimo Zamboni, ex chitarrista dei “CCCP” e dei “C.S.I.”, da tempo solista e scrittore, che porterà in scena canzoni, racconti e ricordi personali sul Novecento emiliano in “La trionferà” (Einaudi 2021). Ad accompagnare le letture dei brani, tratti dal suo ultimo romanzo e da “L’eco di uno sparo” (Einaudi 2015), il musicista e produttore discografico Cristiano Roversi, in un’epica della memoria che pone le basi per un possibile futuro. “Carte da decifrare è un format vincente – afferma Marco Pautasso, vicedirettore del ‘Salone del Libro’ e direttore artistico della rassegna – un unicum nel variegato panorama dei festival culturali italiani, perché sa far dialogare, in un originale e inconsueto sconfinamento creativo, parole e note. Queste straordinarie ibridazioni tra letteratura e musica, unite alla magia di un luogo come il Castello del Roccolo, sanno regalare al pubblico momenti di grande intensità e coinvolgimento emotivo”.