Sabato 9 ottobre, dalle 14,30 alle 22 Pino Torinese (Torino)

“L’evento che ti fa star bene”, così gli organizzatori definiscono il “Festival Genuino” che si terrà il prossimo sabato 9 ottobre, a partire dalle 14,30, presso l’impianto di risalita dell’“Osservatorio di Pino” (strada dell’Osservatorio,8). E si raccomandano: “Arrivateci a piedi o in bici!”. Organizzato dai Centri di Aggregazione Giovanili (CAG) di Chieri, Santena, Poirino e Pino Torinese sarà – promettono – “un momento di musica e festa, un concerto all’aperto tra le colline” con cui si chiude il progetto “VIVI SANO E VAI LONTANO”. L’idea è sicuramente allettante. Fra l’altro è tutto gratis. E il programma ricco e interessante. “Sarà possibile – dicono gli organizzatori – partecipare ad attività culturali e sportive (torneo di pingpong con iscrizioni sul posto a partire dalle 14.30) o prendere un aperitivo nell’area verde; dalle 15 esibizione di cantanti e gruppi cresciuti tra le colline del chierese come il gruppo indie ‘Medicamenta’; a seguire alle 16 la cantante italo-colombiana Estel Luz, che lavora su sonorità che spaziano dal soul, al dub fino ad arrivare al gospel e alle 17 la cantautrice Francamente, che mette in musica le realtà considerate marginali perché non raccontate, facendo di ogni canzone un atto politico”. Alle 18, il momento forse più atteso, con il concerto di “Lastanzadigreta”, poliedrico collettivo di cinque musicisti torinesi che scrive canzoni e sviluppa progetti culturali (nel 2017 l’album di esordio, “Creature selvagge”, si è aggiudicato la “Targa Tenco” per la migliore Opera Prima, il loro secondo album, “Macchine inutili”, è un omaggio a Bruno Munari). A chiudere la serata, alle 19, sarà il concerto del collettivo trap “Blessed & Friends” che nasce dalla sala di registrazione del “Centro Giovanile” di Pino Torinese. Sarà anche presente un punto informativo gestito dall’AslTO5 sul tema della prevenzione alle dipendenze.

“VIVI SANO E VAI LONTANO” è un progetto che si è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 29 anni, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza dei più giovani nell’intraprendere scelte di vita salutari. Il Comune di Chieri è il capofila del progetto (vincitore del bando della Regione Piemonte “Progetti di prevenzione alle nuove dipendenze”), in partenariato con i Comuni di Pino Torinese, Riva presso Chieri, Baldissero, Pecetto, Santena, Poirino e Cambiano, in collaborazione con l’AslTO5 ed il CSSAC-Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e con la partecipazione dei Centri di Aggregazione Giovanili (CAG) di Chieri, Santena, Poirino e Pino Torinese, le Consulte Giovanili di Chieri e Pino Torinese e le Associazioni Giovanili del territorio. Il progetto, che ha preso il via nel mese di febbraio, si è articolato in una serie di incontri e talk sul territorio sui temi delle dipendenze e degli stili di vita (dipendenze e patologie legate all’abuso di droghe; dipendenza da social network; ambiente e cura del territorio; benessere psicologico a contatto con la natura). Spiega l’assessore alle “Politiche giovanili, all’Associazionismo e al Tempo libero” Paolo Rainato: “La pandemia ha fatto emergere la consapevolezza dell’importanza dei corretti e sani stili di vita, dall’alimentazione all’attività fisica, nonché dell’impatto che le nostre scelte individuali hanno sull’ambiente e sul contesto urbano. Con questo progetto abbiamo voluto coinvolgere più giovani attraverso un percorso ‘dal basso’, al di fuori dei luoghi istituzionalizzati e senza pretendere di salire ‘in cattedra’ per impartire lezioni, ma creando un network tra i Centri di Aggregazione Giovanili presenti sul territorio, accrescendo la consapevolezza di ragazze e ragazzi sull’importanza di scelte di vita salutari e sostenibili, stimolandoli a giocare un ruolo attivo per il proprio e l’altrui benessere e formandoli in modo tale che facciano da ‘amplificatori’ tra i loro coetanei e ‘sponsor’ di stili di vita più sani”.

g.m.

Nella foto di Renzo Chiesa: “Lastanzadigreta”

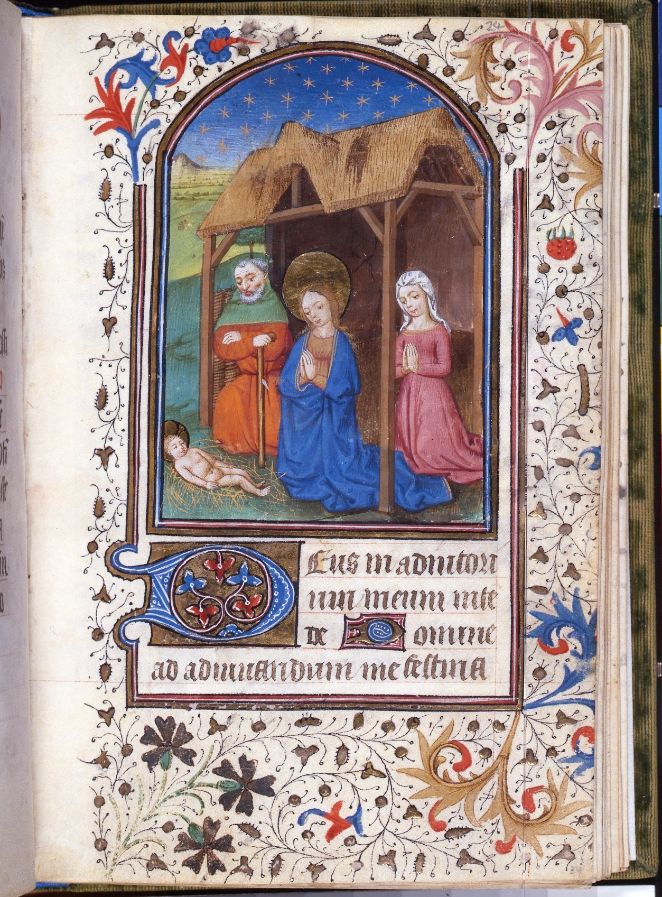

“Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy”, atto secondo. Mentre prosegue, infatti, fino al prossimo 7 novembre, al “Museo Diocesano” di Susa la prima tappa piemontese della mostra dedicata a de Lonhy (e curata da Vittorio Natale), il testimone passa ora a Torino, dove nella “Sala Senato” di Palazzo Madama e sotto lo stesso titolo sono raccolte (fino al 9 gennaio del 2022) 35 opere dell’artista di Borgogna, arrivate da prestigiosi prestiti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, alcune mai esposte al pubblico. Curata da Simone Baiocco e Simonetta Castronovo, anche la rassegna torinese (sponsorizzata da “Reale Mutua”) si inserisce nel progetto nato nell’ambito del “Réseau européen des musées d’art médiéval”, una rete di musei europei fondata nel 2011 da Élisabeth Taburet-Delahaye, già direttrice del “Musée de Cluny – Musée National du Moyen Âge” di Parigi, per promuovere iniziative espositive comuni, ricerche condivise, convegni e conferenze sul proprio patrimonio artistico. Obiettivo della mostra subalpina, quello di “ricomporre” la visione artistica estremamente poliedrica di Antoine de Lonhy – pittore, ma anche miniatore, maestro vetraio, scultore e autore di disegni per ricami – che ebbe un impatto straordinario per il rinnovamento del panorama figurativo di quello che è oggi il territorio piemontese, nella seconda metà del Quattrocento. Originario di Autun, in Borgogna, e formatosi alla scuola della pittura fiamminga, fra i vari Jan van Eych ed i Rogier van der Weyden, l’artista visse e lavorò in tre Paesi diversi, intrecciando il “fare” dell’originaria cultura nordica a quella mediterranea e savoiarda, divenendo “portatore – dicono i curatori della rassegna – di una concezione europea del Rinascimento, caratterizzato dalla capacità di sintesi di diversi linguaggi figurativi”.

“Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy”, atto secondo. Mentre prosegue, infatti, fino al prossimo 7 novembre, al “Museo Diocesano” di Susa la prima tappa piemontese della mostra dedicata a de Lonhy (e curata da Vittorio Natale), il testimone passa ora a Torino, dove nella “Sala Senato” di Palazzo Madama e sotto lo stesso titolo sono raccolte (fino al 9 gennaio del 2022) 35 opere dell’artista di Borgogna, arrivate da prestigiosi prestiti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, alcune mai esposte al pubblico. Curata da Simone Baiocco e Simonetta Castronovo, anche la rassegna torinese (sponsorizzata da “Reale Mutua”) si inserisce nel progetto nato nell’ambito del “Réseau européen des musées d’art médiéval”, una rete di musei europei fondata nel 2011 da Élisabeth Taburet-Delahaye, già direttrice del “Musée de Cluny – Musée National du Moyen Âge” di Parigi, per promuovere iniziative espositive comuni, ricerche condivise, convegni e conferenze sul proprio patrimonio artistico. Obiettivo della mostra subalpina, quello di “ricomporre” la visione artistica estremamente poliedrica di Antoine de Lonhy – pittore, ma anche miniatore, maestro vetraio, scultore e autore di disegni per ricami – che ebbe un impatto straordinario per il rinnovamento del panorama figurativo di quello che è oggi il territorio piemontese, nella seconda metà del Quattrocento. Originario di Autun, in Borgogna, e formatosi alla scuola della pittura fiamminga, fra i vari Jan van Eych ed i Rogier van der Weyden, l’artista visse e lavorò in tre Paesi diversi, intrecciando il “fare” dell’originaria cultura nordica a quella mediterranea e savoiarda, divenendo “portatore – dicono i curatori della rassegna – di una concezione europea del Rinascimento, caratterizzato dalla capacità di sintesi di diversi linguaggi figurativi”.

Sconvolto dalla violenza delle Crociate abbandonò le terre d’oltremare dove si combatteva duramente contro gli arabi e, tornato in Italia, passò il resto della sua esistenza a lavorare nell’ospedale della Commenda di San Giovanni di Prè, di fronte al porto antico di Genova. Pochi sanno chi è costui: l’8 ottobre veniva commemorato dove nacque, a Castellazzo Bormida nell’alessandrino, pare nel 1148, ma oggi nel suo paese natale non si fa più nulla per ricordarlo mentre il 19 ottobre viene festeggiato a Genova con una solenne cerimonia nella splendida chiesa dei crociati, san Giovanni Evangelista, dove è sepolto, a pochi metri dalla stazione Principe, anche se da due anni tutto è sospeso a causa del Covid. Correva l’anno 1187 e da Genova salpavano i cavalieri della Terza crociata: destinazione Terrasanta, obiettivo la riconquista di Gerusalemme. Sulle galee, stipate di uomini armati, c’era anche Ugo Canefri. Partì anche lui per il Levante crociato e musulmano ma la sua avventura durò poco. Prese parte alla spedizione militare agli ordini del marchese Corrado del Monferrato, una delle più grandi figure della storia delle crociate, e al vercellese Guala Bicchieri. Ma qui accadde qualcosa che gli farà cambiare vita.

Sconvolto dalla violenza delle Crociate abbandonò le terre d’oltremare dove si combatteva duramente contro gli arabi e, tornato in Italia, passò il resto della sua esistenza a lavorare nell’ospedale della Commenda di San Giovanni di Prè, di fronte al porto antico di Genova. Pochi sanno chi è costui: l’8 ottobre veniva commemorato dove nacque, a Castellazzo Bormida nell’alessandrino, pare nel 1148, ma oggi nel suo paese natale non si fa più nulla per ricordarlo mentre il 19 ottobre viene festeggiato a Genova con una solenne cerimonia nella splendida chiesa dei crociati, san Giovanni Evangelista, dove è sepolto, a pochi metri dalla stazione Principe, anche se da due anni tutto è sospeso a causa del Covid. Correva l’anno 1187 e da Genova salpavano i cavalieri della Terza crociata: destinazione Terrasanta, obiettivo la riconquista di Gerusalemme. Sulle galee, stipate di uomini armati, c’era anche Ugo Canefri. Partì anche lui per il Levante crociato e musulmano ma la sua avventura durò poco. Prese parte alla spedizione militare agli ordini del marchese Corrado del Monferrato, una delle più grandi figure della storia delle crociate, e al vercellese Guala Bicchieri. Ma qui accadde qualcosa che gli farà cambiare vita. Varcare la soglia della Commenda di San Giovanni di Prè, oggi museo e sede di mostre, è come fare un salto nella storia e nell’atmosfera delle Crociate: è stato ricreato l’ospedale dei pellegrini e alcuni attori danno vita in video ai principali personaggi legati alla Commenda e ai protagonisti delle crociate, cristiani e musulmani. La Commenda di San Giovanni è un complesso di edifici, risalente al 1180, che comprende due chiese in stile romanico, sovrapposte l’una all’altra, e un fabbricato a tre piani (la Commenda) con il convento, il ricovero per i pellegrini e i malati e gli alloggi dei Cavalieri. Tutto ciò fa parte del museo mentre la chiesa superiore di San Giovanni Evangelista è ancora oggi un luogo di culto, con regolari funzioni nei giorni festivi, ed è qui che si svolge la celebrazione annuale per Ugo Canefri. La Commenda è attualmente chiusa per i lavori di allestimento del Museo nazionale dell’emigrazione italiana.

Varcare la soglia della Commenda di San Giovanni di Prè, oggi museo e sede di mostre, è come fare un salto nella storia e nell’atmosfera delle Crociate: è stato ricreato l’ospedale dei pellegrini e alcuni attori danno vita in video ai principali personaggi legati alla Commenda e ai protagonisti delle crociate, cristiani e musulmani. La Commenda di San Giovanni è un complesso di edifici, risalente al 1180, che comprende due chiese in stile romanico, sovrapposte l’una all’altra, e un fabbricato a tre piani (la Commenda) con il convento, il ricovero per i pellegrini e i malati e gli alloggi dei Cavalieri. Tutto ciò fa parte del museo mentre la chiesa superiore di San Giovanni Evangelista è ancora oggi un luogo di culto, con regolari funzioni nei giorni festivi, ed è qui che si svolge la celebrazione annuale per Ugo Canefri. La Commenda è attualmente chiusa per i lavori di allestimento del Museo nazionale dell’emigrazione italiana.

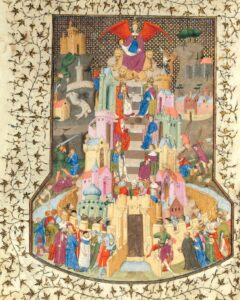

Un viaggio virtuale di tradizione dantesca ampiamente e singolarmente strutturato nei suoi contenuti narrativi fra realtà e finzione, come cornice per divulgare le leggende più celebri ed apprezzate fra ‘300 e ‘400. Opera, realizzata fra il 1394 e i primi anni del ‘400, in un clima di inattesa “renaissance chevalieresque”, dal marchese Tommaso III del Vasto, figlio primogenito del marchese Federico I di Saluzzo, “Le livre du Chevalier errant” ritornerà temporaneamente e per la prima volta, dopo oltre sei secoli a Saluzzo. L’arrivo nell’antica capitale marchionale dell’elegante manoscritto, oggi conservato nelle collezioni della “Biblioteca Nazionale” di Francia, si deve all’opera preziosa della “Fondazione Artea” di Caraglio che dal 2016 svolge un’intensa e meritoria opera di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, del territorio cuneese. Manifesto dei legami politici e culturali che legarono il piccolo Marchesato di Saluzzo alla Francia di Carlo V e di Carlo VI, il prezioso manoscritto sarà esposto eccezionalmente a Saluzzo per soli sei giorni, da martedì 5 a domenica 10 ottobre, all’interno della mostra “Tesori del Marchesato. Arte , storia e cultura tra Medioevo e Rinascimento”, allestita al “Monastero della Stella”, al “Museo Civico Casa Cavassa” e alla “Castiglia” fino a domenica 31 ottobre. L’esposizione sarà anche oggetto del convegno internazionale “Le Chevalier Errant: amore, fortuna e conoscenza. Le vie della cultura nel Medioevo europeo”, programmata per venerdì 8 ottobre alle ore 15.30, presso la sala conferenze dell’ex Monastero di Piazzetta della Trinità, 4 e che vedrà come relatori alcuni tra i massimi conoscitori dell’opera come Hélène Bellon-Meguelle (Università di Ginevra), Laura Ramello e Antonella Amatuzzi (Università di Torino) e Marco Piccat (Università di Trieste).Per partecipare all’incontro è necessario essere muniti di green pass e prenotarsi sul sito

Un viaggio virtuale di tradizione dantesca ampiamente e singolarmente strutturato nei suoi contenuti narrativi fra realtà e finzione, come cornice per divulgare le leggende più celebri ed apprezzate fra ‘300 e ‘400. Opera, realizzata fra il 1394 e i primi anni del ‘400, in un clima di inattesa “renaissance chevalieresque”, dal marchese Tommaso III del Vasto, figlio primogenito del marchese Federico I di Saluzzo, “Le livre du Chevalier errant” ritornerà temporaneamente e per la prima volta, dopo oltre sei secoli a Saluzzo. L’arrivo nell’antica capitale marchionale dell’elegante manoscritto, oggi conservato nelle collezioni della “Biblioteca Nazionale” di Francia, si deve all’opera preziosa della “Fondazione Artea” di Caraglio che dal 2016 svolge un’intensa e meritoria opera di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, del territorio cuneese. Manifesto dei legami politici e culturali che legarono il piccolo Marchesato di Saluzzo alla Francia di Carlo V e di Carlo VI, il prezioso manoscritto sarà esposto eccezionalmente a Saluzzo per soli sei giorni, da martedì 5 a domenica 10 ottobre, all’interno della mostra “Tesori del Marchesato. Arte , storia e cultura tra Medioevo e Rinascimento”, allestita al “Monastero della Stella”, al “Museo Civico Casa Cavassa” e alla “Castiglia” fino a domenica 31 ottobre. L’esposizione sarà anche oggetto del convegno internazionale “Le Chevalier Errant: amore, fortuna e conoscenza. Le vie della cultura nel Medioevo europeo”, programmata per venerdì 8 ottobre alle ore 15.30, presso la sala conferenze dell’ex Monastero di Piazzetta della Trinità, 4 e che vedrà come relatori alcuni tra i massimi conoscitori dell’opera come Hélène Bellon-Meguelle (Università di Ginevra), Laura Ramello e Antonella Amatuzzi (Università di Torino) e Marco Piccat (Università di Trieste).Per partecipare all’incontro è necessario essere muniti di green pass e prenotarsi sul sito  “ ‘Le Chevalier Errant’ – dichiara Marco Galateri, presidente di ‘Artea’ – descrive un mondo ideale cavalleresco che seppur al tramonto era ancora vivo a Saluzzo, quasi fosse la Camelot di un regno fantastico che gli affreschi del Castello di Manta ci ricordano ancora oggi”. E Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, aggiunge: “Il manoscritto de ‘Le Chevalier errant’ é un libro che ha segnato la storia d’Europa 600 anni fa e, anche se non è molto conosciuto dal grande pubblico, è una delle testimonianze dell’importanza del nostro marchesato nel Vecchio Continente, nel periodo fra la fine del Medioevo e il Rinascimento. Pagine che raccontano i viaggi e gli incontri di un marchese aperto al mondo, agli scambi, alla conoscenza e alla cultura, proprio come vogliamo sempre più la nostra Saluzzo di oggi e del futuro”.

“ ‘Le Chevalier Errant’ – dichiara Marco Galateri, presidente di ‘Artea’ – descrive un mondo ideale cavalleresco che seppur al tramonto era ancora vivo a Saluzzo, quasi fosse la Camelot di un regno fantastico che gli affreschi del Castello di Manta ci ricordano ancora oggi”. E Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, aggiunge: “Il manoscritto de ‘Le Chevalier errant’ é un libro che ha segnato la storia d’Europa 600 anni fa e, anche se non è molto conosciuto dal grande pubblico, è una delle testimonianze dell’importanza del nostro marchesato nel Vecchio Continente, nel periodo fra la fine del Medioevo e il Rinascimento. Pagine che raccontano i viaggi e gli incontri di un marchese aperto al mondo, agli scambi, alla conoscenza e alla cultura, proprio come vogliamo sempre più la nostra Saluzzo di oggi e del futuro”.