Dopo oltre 600 anni, arriva da Parigi il prezioso codice miniato dell’opera di Tommaso III del Vasto

Dal 5 al 10 ottobre

Saluzzo (Cuneo)

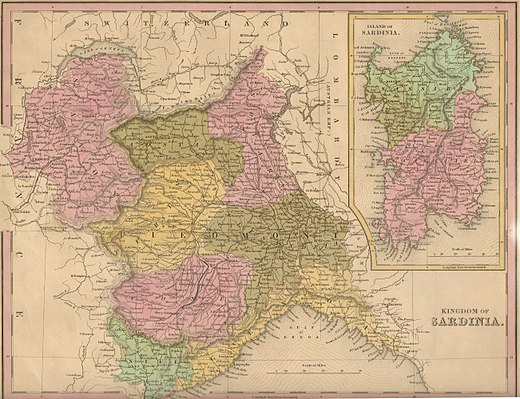

Un viaggio virtuale di tradizione dantesca ampiamente e singolarmente strutturato nei suoi contenuti narrativi fra realtà e finzione, come cornice per divulgare le leggende più celebri ed apprezzate fra ‘300 e ‘400. Opera, realizzata fra il 1394 e i primi anni del ‘400, in un clima di inattesa “renaissance chevalieresque”, dal marchese Tommaso III del Vasto, figlio primogenito del marchese Federico I di Saluzzo, “Le livre du Chevalier errant” ritornerà temporaneamente e per la prima volta, dopo oltre sei secoli a Saluzzo. L’arrivo nell’antica capitale marchionale dell’elegante manoscritto, oggi conservato nelle collezioni della “Biblioteca Nazionale” di Francia, si deve all’opera preziosa della “Fondazione Artea” di Caraglio che dal 2016 svolge un’intensa e meritoria opera di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, del territorio cuneese. Manifesto dei legami politici e culturali che legarono il piccolo Marchesato di Saluzzo alla Francia di Carlo V e di Carlo VI, il prezioso manoscritto sarà esposto eccezionalmente a Saluzzo per soli sei giorni, da martedì 5 a domenica 10 ottobre, all’interno della mostra “Tesori del Marchesato. Arte , storia e cultura tra Medioevo e Rinascimento”, allestita al “Monastero della Stella”, al “Museo Civico Casa Cavassa” e alla “Castiglia” fino a domenica 31 ottobre. L’esposizione sarà anche oggetto del convegno internazionale “Le Chevalier Errant: amore, fortuna e conoscenza. Le vie della cultura nel Medioevo europeo”, programmata per venerdì 8 ottobre alle ore 15.30, presso la sala conferenze dell’ex Monastero di Piazzetta della Trinità, 4 e che vedrà come relatori alcuni tra i massimi conoscitori dell’opera come Hélène Bellon-Meguelle (Università di Ginevra), Laura Ramello e Antonella Amatuzzi (Università di Torino) e Marco Piccat (Università di Trieste).Per partecipare all’incontro è necessario essere muniti di green pass e prenotarsi sul sito www.monasterodellastella.it.

Un viaggio virtuale di tradizione dantesca ampiamente e singolarmente strutturato nei suoi contenuti narrativi fra realtà e finzione, come cornice per divulgare le leggende più celebri ed apprezzate fra ‘300 e ‘400. Opera, realizzata fra il 1394 e i primi anni del ‘400, in un clima di inattesa “renaissance chevalieresque”, dal marchese Tommaso III del Vasto, figlio primogenito del marchese Federico I di Saluzzo, “Le livre du Chevalier errant” ritornerà temporaneamente e per la prima volta, dopo oltre sei secoli a Saluzzo. L’arrivo nell’antica capitale marchionale dell’elegante manoscritto, oggi conservato nelle collezioni della “Biblioteca Nazionale” di Francia, si deve all’opera preziosa della “Fondazione Artea” di Caraglio che dal 2016 svolge un’intensa e meritoria opera di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, del territorio cuneese. Manifesto dei legami politici e culturali che legarono il piccolo Marchesato di Saluzzo alla Francia di Carlo V e di Carlo VI, il prezioso manoscritto sarà esposto eccezionalmente a Saluzzo per soli sei giorni, da martedì 5 a domenica 10 ottobre, all’interno della mostra “Tesori del Marchesato. Arte , storia e cultura tra Medioevo e Rinascimento”, allestita al “Monastero della Stella”, al “Museo Civico Casa Cavassa” e alla “Castiglia” fino a domenica 31 ottobre. L’esposizione sarà anche oggetto del convegno internazionale “Le Chevalier Errant: amore, fortuna e conoscenza. Le vie della cultura nel Medioevo europeo”, programmata per venerdì 8 ottobre alle ore 15.30, presso la sala conferenze dell’ex Monastero di Piazzetta della Trinità, 4 e che vedrà come relatori alcuni tra i massimi conoscitori dell’opera come Hélène Bellon-Meguelle (Università di Ginevra), Laura Ramello e Antonella Amatuzzi (Università di Torino) e Marco Piccat (Università di Trieste).Per partecipare all’incontro è necessario essere muniti di green pass e prenotarsi sul sito www.monasterodellastella.it.

Per l’occasione, apertura straordinaria della mostra nei seguenti orari: martedì – sabato, 10.00-13.00 / 14.00-18.00, domenica, 10.00-13.00 / 14.00-19.00.

“ ‘Le Chevalier Errant’ – dichiara Marco Galateri, presidente di ‘Artea’ – descrive un mondo ideale cavalleresco che seppur al tramonto era ancora vivo a Saluzzo, quasi fosse la Camelot di un regno fantastico che gli affreschi del Castello di Manta ci ricordano ancora oggi”. E Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, aggiunge: “Il manoscritto de ‘Le Chevalier errant’ é un libro che ha segnato la storia d’Europa 600 anni fa e, anche se non è molto conosciuto dal grande pubblico, è una delle testimonianze dell’importanza del nostro marchesato nel Vecchio Continente, nel periodo fra la fine del Medioevo e il Rinascimento. Pagine che raccontano i viaggi e gli incontri di un marchese aperto al mondo, agli scambi, alla conoscenza e alla cultura, proprio come vogliamo sempre più la nostra Saluzzo di oggi e del futuro”.

“ ‘Le Chevalier Errant’ – dichiara Marco Galateri, presidente di ‘Artea’ – descrive un mondo ideale cavalleresco che seppur al tramonto era ancora vivo a Saluzzo, quasi fosse la Camelot di un regno fantastico che gli affreschi del Castello di Manta ci ricordano ancora oggi”. E Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, aggiunge: “Il manoscritto de ‘Le Chevalier errant’ é un libro che ha segnato la storia d’Europa 600 anni fa e, anche se non è molto conosciuto dal grande pubblico, è una delle testimonianze dell’importanza del nostro marchesato nel Vecchio Continente, nel periodo fra la fine del Medioevo e il Rinascimento. Pagine che raccontano i viaggi e gli incontri di un marchese aperto al mondo, agli scambi, alla conoscenza e alla cultura, proprio come vogliamo sempre più la nostra Saluzzo di oggi e del futuro”.

Per info: “Fondazione Artea”, via Matteotti 40, Caraglio (Cuneo), tel. 392/9890490 o www.fondazioneartea.org

g.m.

Nelle foto

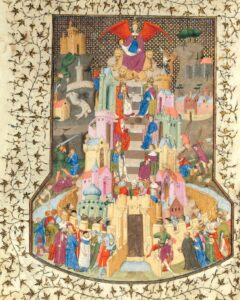

– “Il banchetto del Voto del Pavone alla corte del Dio d’Amore”

– “La rocca e il palazzo di Dama Fortuna”

– “Il Cavaliere errante incontra Dama Conoscenza”

La kermesse segna l’inizio di un nuovo corso per l’Associazione dedicata al gallerista torinese Alessandro Marena prematuramente scomparso nell’estate del 2013. Se infatti nel periodo dell’art week torinese, rimane invariato lo svolgimento della biennale collettiva “The Upcoming Art – da un’idea di Alessandro Marena”, con l’assegnazione del Premio Alessandro Marena a uno degli studenti dell’Accademia Albertina, da quest’anno l’Associazione promuove anche una personale dedicata ad un maestro del territorio.

La kermesse segna l’inizio di un nuovo corso per l’Associazione dedicata al gallerista torinese Alessandro Marena prematuramente scomparso nell’estate del 2013. Se infatti nel periodo dell’art week torinese, rimane invariato lo svolgimento della biennale collettiva “The Upcoming Art – da un’idea di Alessandro Marena”, con l’assegnazione del Premio Alessandro Marena a uno degli studenti dell’Accademia Albertina, da quest’anno l’Associazione promuove anche una personale dedicata ad un maestro del territorio. simbolo della nuova stagione artistica ed umana annunciata dalla “valle dei pollini”. Proseguendo, altri steli nascono da parallelepipedi di terracotta posti sopra cumuli di macerie e mattoni, reliquie di un tempo passato da cui si cerca di risorgere. L’incipit del racconto comprende un grande nido nero avvolto da fili aggrovigliati. Forma apparentemente fuligginosa e plumbea, questo riparo essenziale rimanda al focolare caldo e protettivo, di pascoliana memoria, in cui si generano legami e relazioni.Una “morbida” giara di mattoni, segnata in superficie dal pluriball, fa da contenitore a tre soffioni. Il recipiente incompiuto è una suggestiva scultura che si plasma attraverso il contatto emotivo con l’osservatore.

simbolo della nuova stagione artistica ed umana annunciata dalla “valle dei pollini”. Proseguendo, altri steli nascono da parallelepipedi di terracotta posti sopra cumuli di macerie e mattoni, reliquie di un tempo passato da cui si cerca di risorgere. L’incipit del racconto comprende un grande nido nero avvolto da fili aggrovigliati. Forma apparentemente fuligginosa e plumbea, questo riparo essenziale rimanda al focolare caldo e protettivo, di pascoliana memoria, in cui si generano legami e relazioni.Una “morbida” giara di mattoni, segnata in superficie dal pluriball, fa da contenitore a tre soffioni. Il recipiente incompiuto è una suggestiva scultura che si plasma attraverso il contatto emotivo con l’osservatore.