Due artisti capaci di penetrare nel cuore dell’immagine fotografica, dal 17 al 27 novembre

È dedicata a due artisti fotografici la mostra che la galleria d’arte Malinpensa by Telaccia ospita dal 17 al 27 novembre prossimo, Vincenzo Buonaguro e Seline.

Vincenzo Buonaguro unisce nei suoi soggetti fotografici, quali quelli intitolati “Polvere di stelle”, “Giorno” e “Spirale”, la spontaneità dell’immagine alla costante sperimentazione tecnica, unite all’esigenza di comunicare allo spettatore una rappresentazione intrisa di significati e di sensibilità. L’artista propone, infatti, un percorso fatto di messaggi provenienti dal mondo della natura e che invitano al suo rispetto, senza tralasciare i suoi veri valori, il tessuto poetico e il vissuto evocati da visioni cariche di simbolismo. Le sue opere fotografiche risultano ricche di fantasia e progettualità, capaci, al tempo stesso, di recuperare una dimensione di narrazione umana e emotiva con cui l’artista conquista il pubblico, invitandolo a scoprire sensazioni uniche. Il contrasto tra pieni e vuoti evidenzia un senso di movimento e tridimensionalità presente nella sua opera e capace di dimostrare una visione fotografica innovativa.

Vincenzo Buonaguro unisce nei suoi soggetti fotografici, quali quelli intitolati “Polvere di stelle”, “Giorno” e “Spirale”, la spontaneità dell’immagine alla costante sperimentazione tecnica, unite all’esigenza di comunicare allo spettatore una rappresentazione intrisa di significati e di sensibilità. L’artista propone, infatti, un percorso fatto di messaggi provenienti dal mondo della natura e che invitano al suo rispetto, senza tralasciare i suoi veri valori, il tessuto poetico e il vissuto evocati da visioni cariche di simbolismo. Le sue opere fotografiche risultano ricche di fantasia e progettualità, capaci, al tempo stesso, di recuperare una dimensione di narrazione umana e emotiva con cui l’artista conquista il pubblico, invitandolo a scoprire sensazioni uniche. Il contrasto tra pieni e vuoti evidenzia un senso di movimento e tridimensionalità presente nella sua opera e capace di dimostrare una visione fotografica innovativa.

In alcuni lavori di Buonaguro il soggetto pare fuoriuscire dall’opera stessa, costituendo un’interessante modalità espressiva, senza eccessi nella composizione, ma in grado di dimostrare una graduale innovazione tecnica.

La seconda artista in mostra, Sèline mostra un preciso linguaggio tecnico-stilistico, accompagnato da anni di ricerche e studi, che le hanno permesso di infondere nelle sue opere fotografiche una progressiva intensa spiritualità e abilità espressiva.

Ogni sua rappresentazione diventa musicalità di immagini in cui il colore incisivo e ricco di vocazione onirica costituisce una forma di componente poetica e di chiarezza cromatica.

Gli alberi presenti nelle sue opere, padroni assoluti e imponenti, si impongono in tutta la loro essenza, vibranti di sentimento e di sensazioni in cui si identifica la loro anima.

L’artista rappresenta la natura che, a causa della manipolazione umana, si è trasformata, divenendo espressione di un progressivo squilibrio ecologico e di sempre più numerosi problemi ambientali; proprio la natura medesima diventa nelle sue opere strumento di narrazione attraverso una metafora, a tratti ricca di forza, a tratti vulnerabile. Nelle opere dell’artista emergono a volte dei toni del rosa, un colore che svolge una funzione altamente simbolica, che è quella di evidenziare la perdita della corteccia, paragonabile a quella degli esseri umani messi a nudo e privi di barriere difensive.

L’esplosione cromatica dei verdi brillanti, come nell’opera intitolata “Enigma”, e le loro dissolvenze coloristiche vengono utilizzate con grande effetto, unendosi a un uso della luce assolutamente sorprendente, capace di sprigionare dall’operaun’energia e una spinta vitali.

Nell’ultima serie i toni di colore si fanno più pacati e caldi, rivelando, con le loro sfumature, contrasti chiaroscurali incisivi, una descrizione autonoma e una tecnica ricercata. La tecnica su carta fotografica si alimenta di una notevole originalità visiva, in cui l’energia della natura è associata a una densa carica emozionale.

Mara Martellotta

Galleria d’arte Malinpensa by Telaccia

Corso Inghilterra 51

Orario 10.30-12.30 ; 16-19 ( chiuso lunedì e festivi)

Tel 0115628220

www.latelaccia.it

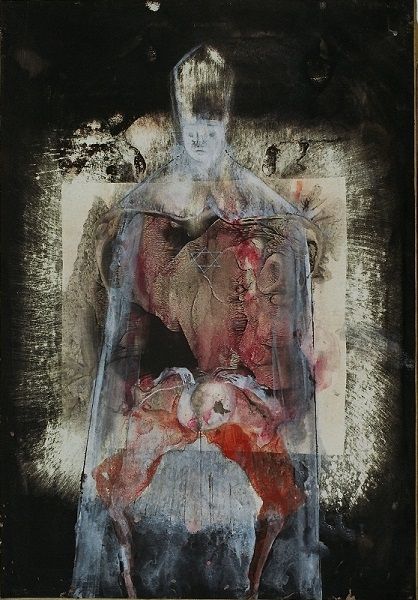

Mostra travagliata come poche altre, quella dedicata alle “opere recuperate” di Mario Lattes – pittore, scrittore, editore e personaggio di spicco nel mondo culturale piemontese, e non solo, del secondo dopoguerra – dalla “Fondazione Bottari Lattes”, aperta per rendergli giusta memoria dalla moglie Caterina nel 2009, a Monforte d’Alba, in via Marconi 16 (tel. 0173/789282). Inaugurata online, causa emergenza sanitaria, il 22 dicembre dell’anno scorso, la rassegna é stata aperta al pubblico, a seguito del passaggio del Piemonte in “zona gialla”, il 10 febbraio e da lunedì primo marzo, di nuovo trainata dal passaggio della Regione in “zona arancio”, in visione web. E l’apri-chiudi non s’è fermato. Dal 4 novembre scorso, infatti la retrospettiva è ritornata ad aprire le porte al pubblico, pur continuando a rimanere visitabile anche on line sul sito

Mostra travagliata come poche altre, quella dedicata alle “opere recuperate” di Mario Lattes – pittore, scrittore, editore e personaggio di spicco nel mondo culturale piemontese, e non solo, del secondo dopoguerra – dalla “Fondazione Bottari Lattes”, aperta per rendergli giusta memoria dalla moglie Caterina nel 2009, a Monforte d’Alba, in via Marconi 16 (tel. 0173/789282). Inaugurata online, causa emergenza sanitaria, il 22 dicembre dell’anno scorso, la rassegna é stata aperta al pubblico, a seguito del passaggio del Piemonte in “zona gialla”, il 10 febbraio e da lunedì primo marzo, di nuovo trainata dal passaggio della Regione in “zona arancio”, in visione web. E l’apri-chiudi non s’è fermato. Dal 4 novembre scorso, infatti la retrospettiva è ritornata ad aprire le porte al pubblico, pur continuando a rimanere visitabile anche on line sul sito  presenti. Lavori che raccontano, nella quasi totalità, il viaggio nei “mondi di Mario Lattes”, come recita il titolo dell’attuale rassegna con l’aggiunta di quell’ “# 1” , teso a connotarsi come prima tappa di una complessa esplorazione che verrà arricchita nel tempo attraverso ulteriori recuperi, resi disponibili al pubblico a più riprese. Articolata in quattro sezioni su progetto di Caterina Bottari Lattes, curata da Alice Pierobon con Chiara Agnello e accompagnata da un testo critico di Vincenzo Gatti, la mostra ci racconta, ancora una volta (ma ogni volta è sempre un cammino nuovo, inatteso e coinvolgente) il tormento, gravante ma ampiamente accettabile, di dipinti che – al pari dei romanzi e racconti pubblicati da Lattes fra il 1959 ed il 1985- risentono delle vicende e delle ferite dell’anima derivate dal suo essere parte ben senbile e partecipe, sia pure nell’ottica di una laicità mai negata, di quel popolo ebraico vittima di un abominio storico senza pari, sul quale è impossibile calare la fronda dell’oblio. Nell’iter espositivo spiccano alcuni oli su carta intelata, come “Il cardinale” e “Il Re” del ’69, dove il segno anarchico e graffiante pare quasi voler irridere con sarcastico umorismo le immagini del potere; così come quelle “Marionette e manichino” del ’90 che raccontano non di squarci gioiosi legati all’infanzia ma di ricordi che “sono cicatrici di memoria” o come quella spettrale figura de “L’enfant et le sortilege” del ’67, incubo emergente da ragnatele di sogni ed emozioni che sono per Lattes eterne prigioni del cuore. Dice bene Vincenzo Gatti: “L’accesso ai mondi di Lattes è insidioso. Occorre adeguarsi alle sue luci e alle sue ombre, intuire l’indefinito pur sapendo che esiste un lato oscuro che non potrà disvelarsi”.

presenti. Lavori che raccontano, nella quasi totalità, il viaggio nei “mondi di Mario Lattes”, come recita il titolo dell’attuale rassegna con l’aggiunta di quell’ “# 1” , teso a connotarsi come prima tappa di una complessa esplorazione che verrà arricchita nel tempo attraverso ulteriori recuperi, resi disponibili al pubblico a più riprese. Articolata in quattro sezioni su progetto di Caterina Bottari Lattes, curata da Alice Pierobon con Chiara Agnello e accompagnata da un testo critico di Vincenzo Gatti, la mostra ci racconta, ancora una volta (ma ogni volta è sempre un cammino nuovo, inatteso e coinvolgente) il tormento, gravante ma ampiamente accettabile, di dipinti che – al pari dei romanzi e racconti pubblicati da Lattes fra il 1959 ed il 1985- risentono delle vicende e delle ferite dell’anima derivate dal suo essere parte ben senbile e partecipe, sia pure nell’ottica di una laicità mai negata, di quel popolo ebraico vittima di un abominio storico senza pari, sul quale è impossibile calare la fronda dell’oblio. Nell’iter espositivo spiccano alcuni oli su carta intelata, come “Il cardinale” e “Il Re” del ’69, dove il segno anarchico e graffiante pare quasi voler irridere con sarcastico umorismo le immagini del potere; così come quelle “Marionette e manichino” del ’90 che raccontano non di squarci gioiosi legati all’infanzia ma di ricordi che “sono cicatrici di memoria” o come quella spettrale figura de “L’enfant et le sortilege” del ’67, incubo emergente da ragnatele di sogni ed emozioni che sono per Lattes eterne prigioni del cuore. Dice bene Vincenzo Gatti: “L’accesso ai mondi di Lattes è insidioso. Occorre adeguarsi alle sue luci e alle sue ombre, intuire l’indefinito pur sapendo che esiste un lato oscuro che non potrà disvelarsi”.

Sarà presente lo scrittore David Grossman, premiato per il libro “Sparare a una colomba”, edito in Italia da Mondadori. La presenza dello scrittore israeliano sulla scena internazionale va oltre i suoi romanzi: i suoi saggi e interventi su politica, società e letteratura sono ormai diventati un punto di riferimento ineludibile per tantissimi lettori ai quattro angoli del mondo. “La situazione è troppo disperata per lasciarla ai disperati” sostiene Grossman. Nei saggi e nei discorsi che compongono questo libro, lo scrittore nato nel 1954 a Gerusalemme non si limita ad analizzare la situazione di Israele cinquant’anni dopo la Guerra dei Sei Giorni, descrivendo le conseguenze dell’impasse politica in Medio Oriente, o a parlare dell’emergenza sanitaria imposta dalla pandemia da Covid ma finisce sempre per raccontare qualcosa della sua esperienza personale. Infatti il libro è un’appassionata e lucida difesa dei valori della libertà e dell’individualità dove la strenua opposizione a disfattismo e disimpegno prendono corpo nei testi. Grossman è l’ultimo scrittore ad aggiudicarsi il più importante riconoscimento letterario a livello nazionale dedicato alla memoria della lotta di Liberazione Questo concorso è riservato a libri di narrativa, poesia o saggistica che “coniugando valori letterari e impegno civile” abbiano dato risalto a una delle “questioni fondamentali del nostro tempo”. Dal 1959 al 1974,l’appuntamento omegnese rappresentò un evento di notevole rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale. Nato da un incontro tra l’allora sindaco Pasquale Maulini con il comandante partigiano Cino Moscatelli e gli scrittori Mario Soldati e Mario Bonfantini, vide la collaborazione di prestigiosi nomi della cultura italiana nel corso delle tredici edizioni che si svolsero nella città che aveva dato i natali al celebre Gianni Rodari. Della giuria fecero parte scrittori e intellettuali importanti. Tra i tanti vanno ricordati Guido Piovene, Mario Soldati, Carlo Salinari, Paolo Spriano, lo stesso Gianni Rodari, Cesare Zavattini, Rossana Rossanda, Orio Vergani, Raffaele De Grada, Italo Calvino, Franco Fortini, Filippo Frassati. Una rapida lettura del “libro d’oro” dei premiati offre l’idea del valore e dell’importanza dell’evento nella sua prima e storica edizione. Henry Alleg fu il primo ad essere premiato nel 1959 per “La tortura”; l’anno successivo il riconoscimento toccò ad un mostro sacro come Jean-Paul Sartre per l’intera opera. Nel 1961 Gunther Anders, filosofo e scrittore tedesco, vinse con “Essere o non Essere” e nel 1962 Frantz Fanon psichiatra e antropologo francese, nativo della Martinica e rappresentante del movimento terzomondista per la decolonizzazione, per “I dannati della terra”. Dopo il poeta spagnolo Blas de Otero per l’opera omnia (1963), Roberto Battaglia con “Risorgimento e Resistenza” nel ’64 e gli statunitensi Paul M. Sweezy e Leo Huberman per “Il presente come storia” e i volumi sulle teorie della politica estera americana e dello sviluppo capitalistico (1965), il premio venne assegnato simbolicamente ai lavoratori della “Cobianchi” di Omegna in lotta per la difesa del posto di lavoro. Dopo una pausa di quattro anni, nel 1970, la scelta venne replicata per i lavoratori della “Rodhiatoce” di Pallanza, impegnati in una durissima vertenza. Nel 1971 il premio venne destinato alla memoria di George Jackson, uno dei leader delle “pantere nere”, autore de “I fratelli di Soledad”, ucciso da un secondino nel carcere di San Quentin

Sarà presente lo scrittore David Grossman, premiato per il libro “Sparare a una colomba”, edito in Italia da Mondadori. La presenza dello scrittore israeliano sulla scena internazionale va oltre i suoi romanzi: i suoi saggi e interventi su politica, società e letteratura sono ormai diventati un punto di riferimento ineludibile per tantissimi lettori ai quattro angoli del mondo. “La situazione è troppo disperata per lasciarla ai disperati” sostiene Grossman. Nei saggi e nei discorsi che compongono questo libro, lo scrittore nato nel 1954 a Gerusalemme non si limita ad analizzare la situazione di Israele cinquant’anni dopo la Guerra dei Sei Giorni, descrivendo le conseguenze dell’impasse politica in Medio Oriente, o a parlare dell’emergenza sanitaria imposta dalla pandemia da Covid ma finisce sempre per raccontare qualcosa della sua esperienza personale. Infatti il libro è un’appassionata e lucida difesa dei valori della libertà e dell’individualità dove la strenua opposizione a disfattismo e disimpegno prendono corpo nei testi. Grossman è l’ultimo scrittore ad aggiudicarsi il più importante riconoscimento letterario a livello nazionale dedicato alla memoria della lotta di Liberazione Questo concorso è riservato a libri di narrativa, poesia o saggistica che “coniugando valori letterari e impegno civile” abbiano dato risalto a una delle “questioni fondamentali del nostro tempo”. Dal 1959 al 1974,l’appuntamento omegnese rappresentò un evento di notevole rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale. Nato da un incontro tra l’allora sindaco Pasquale Maulini con il comandante partigiano Cino Moscatelli e gli scrittori Mario Soldati e Mario Bonfantini, vide la collaborazione di prestigiosi nomi della cultura italiana nel corso delle tredici edizioni che si svolsero nella città che aveva dato i natali al celebre Gianni Rodari. Della giuria fecero parte scrittori e intellettuali importanti. Tra i tanti vanno ricordati Guido Piovene, Mario Soldati, Carlo Salinari, Paolo Spriano, lo stesso Gianni Rodari, Cesare Zavattini, Rossana Rossanda, Orio Vergani, Raffaele De Grada, Italo Calvino, Franco Fortini, Filippo Frassati. Una rapida lettura del “libro d’oro” dei premiati offre l’idea del valore e dell’importanza dell’evento nella sua prima e storica edizione. Henry Alleg fu il primo ad essere premiato nel 1959 per “La tortura”; l’anno successivo il riconoscimento toccò ad un mostro sacro come Jean-Paul Sartre per l’intera opera. Nel 1961 Gunther Anders, filosofo e scrittore tedesco, vinse con “Essere o non Essere” e nel 1962 Frantz Fanon psichiatra e antropologo francese, nativo della Martinica e rappresentante del movimento terzomondista per la decolonizzazione, per “I dannati della terra”. Dopo il poeta spagnolo Blas de Otero per l’opera omnia (1963), Roberto Battaglia con “Risorgimento e Resistenza” nel ’64 e gli statunitensi Paul M. Sweezy e Leo Huberman per “Il presente come storia” e i volumi sulle teorie della politica estera americana e dello sviluppo capitalistico (1965), il premio venne assegnato simbolicamente ai lavoratori della “Cobianchi” di Omegna in lotta per la difesa del posto di lavoro. Dopo una pausa di quattro anni, nel 1970, la scelta venne replicata per i lavoratori della “Rodhiatoce” di Pallanza, impegnati in una durissima vertenza. Nel 1971 il premio venne destinato alla memoria di George Jackson, uno dei leader delle “pantere nere”, autore de “I fratelli di Soledad”, ucciso da un secondino nel carcere di San Quentin

Classe ’86, di origini palermitane, Salvatore Vitale è un artista visivo, ma anche editore e docente, residente oggi a Zurigo. E proprio dal risiedere in uno dei Paesi, la Svizzera, noti per essere politicamente e socialmente fra i più sicuri al mondo, deriva il suo interesse ad esplorare le strutture di potere, la mediazione tecnologica e l’influenza di questi elementi nella società. Così, quando nel 2014 gli svizzeri votarono a favore di un’iniziativa popolare federale “contro l’immigrazione di massa”, l’immigrato Vitale sentì il bisogno di mettere mano ad un progetto teso ad esplorare le misure di sicurezza nazionale del Paese che lo ospitava, concentrandosi “su istruzioni, protocolli, burocrazie e soluzioni concrete adottate”, da lui visualizzate in fotografie, diagrammi e illustrazioni grafiche. Nel 2015, quel progetto dal titolo “How to Secure a Country” riceve un premio dallo “Swiss Arts Council” e oggi ne troviamo testimonianza nella “Project Room” di “CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia” di Torino. Prima personale dell’artista palermitano in un’istituzione italiana, la mostra è curata da Giangavino Pazzola, con il sostegno della “Fondazione Svizzera per la Cultura Pro Helvetia” in collaborazione con OGR Torino e la Galleria “Ncontemporary” di Milano. Oltre quaranta le opere esposte realizzate con differenti media e appartenenti a due nuclei di lavori, relativi ad altrettante ricerche di lungo periodo realizzate da Vitale a partire dal 2014 sino ad oggi. La maggior parte di esse appartengono alla serie “How to Secure a Country +” (2014 – 2019), racconto quasi didattico, neutro e acritico del sistema di sicurezza nazionale svizzero esplorato dal suo interno. “Articolando il discorso in diversi capitoli, Vitale ricostruisce un quadro esaustivo – sottolineano gli organizzatori – del sistema di sicurezza di uno stato, portando lo spettatore a riflettere sull’idea di protezione nella relazione tra autorità e individuo”. Incluse nel percorso espositivo, sono anche due opere del progetto “Persuasive System”, ricerca iniziata dall’artista nel 2020, e attualmente ancora in corso, incentrata sul tema dell’influenza della sorveglianza digitale nel controllo sociale degli individui. E proprio in quest’ottica, nella “Corte Est”, antistante l’ingresso principale di OGR Torino, è stata ospitata l’installazione di tre telecamere di sorveglianza che registrano in tempo reale il passaggio delle persone in una area delimitata, e segnalata per mezzo di un segno grafico, in conformità con le direttive europee. Le immagini sono state trasmesse contestualmente in diretta sia sui grandi schermi allestiti nel foyer di OGR (rimossi dopo la prima settimana di mostra) sia in due monitor installati a “CAMERA”, tutt’oggi in funzione, per “rafforzare così l’idea di pervasività della sorveglianza nella vita sociale odierna”. Sempre a “CAMERA” troviamo anche l’installazione di un “video-essay” realizzato per l’occasione da Vitale, con il quale viene messa in scena la rievocazione di un esperimento sociale sul comportamento delle persone. “Combinando immagini fisse e in movimento, filmati d’archivio, dati fattuali e testo, l’opera si avvale della ‘metafora dell’aeroporto’ per svelare i paradossi connaturati alla logica della sorveglianza sistemica, evidenziando la necessità di porre maggior attenzione ai processi di omologazione dei comportamenti collettivi e dei sistemi che regolano la loro formazione”.

Classe ’86, di origini palermitane, Salvatore Vitale è un artista visivo, ma anche editore e docente, residente oggi a Zurigo. E proprio dal risiedere in uno dei Paesi, la Svizzera, noti per essere politicamente e socialmente fra i più sicuri al mondo, deriva il suo interesse ad esplorare le strutture di potere, la mediazione tecnologica e l’influenza di questi elementi nella società. Così, quando nel 2014 gli svizzeri votarono a favore di un’iniziativa popolare federale “contro l’immigrazione di massa”, l’immigrato Vitale sentì il bisogno di mettere mano ad un progetto teso ad esplorare le misure di sicurezza nazionale del Paese che lo ospitava, concentrandosi “su istruzioni, protocolli, burocrazie e soluzioni concrete adottate”, da lui visualizzate in fotografie, diagrammi e illustrazioni grafiche. Nel 2015, quel progetto dal titolo “How to Secure a Country” riceve un premio dallo “Swiss Arts Council” e oggi ne troviamo testimonianza nella “Project Room” di “CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia” di Torino. Prima personale dell’artista palermitano in un’istituzione italiana, la mostra è curata da Giangavino Pazzola, con il sostegno della “Fondazione Svizzera per la Cultura Pro Helvetia” in collaborazione con OGR Torino e la Galleria “Ncontemporary” di Milano. Oltre quaranta le opere esposte realizzate con differenti media e appartenenti a due nuclei di lavori, relativi ad altrettante ricerche di lungo periodo realizzate da Vitale a partire dal 2014 sino ad oggi. La maggior parte di esse appartengono alla serie “How to Secure a Country +” (2014 – 2019), racconto quasi didattico, neutro e acritico del sistema di sicurezza nazionale svizzero esplorato dal suo interno. “Articolando il discorso in diversi capitoli, Vitale ricostruisce un quadro esaustivo – sottolineano gli organizzatori – del sistema di sicurezza di uno stato, portando lo spettatore a riflettere sull’idea di protezione nella relazione tra autorità e individuo”. Incluse nel percorso espositivo, sono anche due opere del progetto “Persuasive System”, ricerca iniziata dall’artista nel 2020, e attualmente ancora in corso, incentrata sul tema dell’influenza della sorveglianza digitale nel controllo sociale degli individui. E proprio in quest’ottica, nella “Corte Est”, antistante l’ingresso principale di OGR Torino, è stata ospitata l’installazione di tre telecamere di sorveglianza che registrano in tempo reale il passaggio delle persone in una area delimitata, e segnalata per mezzo di un segno grafico, in conformità con le direttive europee. Le immagini sono state trasmesse contestualmente in diretta sia sui grandi schermi allestiti nel foyer di OGR (rimossi dopo la prima settimana di mostra) sia in due monitor installati a “CAMERA”, tutt’oggi in funzione, per “rafforzare così l’idea di pervasività della sorveglianza nella vita sociale odierna”. Sempre a “CAMERA” troviamo anche l’installazione di un “video-essay” realizzato per l’occasione da Vitale, con il quale viene messa in scena la rievocazione di un esperimento sociale sul comportamento delle persone. “Combinando immagini fisse e in movimento, filmati d’archivio, dati fattuali e testo, l’opera si avvale della ‘metafora dell’aeroporto’ per svelare i paradossi connaturati alla logica della sorveglianza sistemica, evidenziando la necessità di porre maggior attenzione ai processi di omologazione dei comportamenti collettivi e dei sistemi che regolano la loro formazione”. A completamento della mostra, Salvatore Vitale terrà un incontro aperto al pubblico il 25 novembre alle ore 18.30 a “CAMERA” e dal 26 al 27 novembre un workshop teorico-pratico, “The Narrative Impulse”, in cui condurrà i partecipanti nella creazione di un progetto narrativo costruito mediante la combinazione della fotografia con media diversi come suono, video, piattaforme social, web, immagini d’archivio. Per informazioni e iscrizioni,

A completamento della mostra, Salvatore Vitale terrà un incontro aperto al pubblico il 25 novembre alle ore 18.30 a “CAMERA” e dal 26 al 27 novembre un workshop teorico-pratico, “The Narrative Impulse”, in cui condurrà i partecipanti nella creazione di un progetto narrativo costruito mediante la combinazione della fotografia con media diversi come suono, video, piattaforme social, web, immagini d’archivio. Per informazioni e iscrizioni,

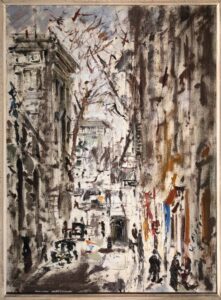

Attraverso settanta opere viene raccontata l’avventura di sette artisti italiani che, arrivati nella Ville Lumière, in momenti diversi, per vivere, lavorare e fondersi in quell’atmosfera artistica di grandi movimenti e di immensi pittori, espongono insieme per la prima volta nel 1928: Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, Massimo Campigli, Filippo De Pisis, Renè Paresce e Gino Severini. Parigi, in quegli anni, mantiene intatto il proprio fascino e si conferma capitale dell’arte e delle arti. Montparnasse ha, ormai, definitivamente sostituito Montmartre quale cuore pulsante della vita culturale parigina. Picasso, Braque, Soutine, Pascin, Aragon, Cocteau, Dalì, Man Ray vivono e lavorano nel quartiere, animano le notti alla Cupole e stravolgono l’arte. Modigliani è morto nel gennaio 1920, ma la sua straordinaria leggenda e la forza espressiva delle sue opere continuano a influenzare il mondo culturale parigino. E’ in questo luogo meraviglioso, come definirà Breton la Parigi di quegli anni che les italiens dipingono alla ricerca di conferme e aperti a nuove influenze.

Attraverso settanta opere viene raccontata l’avventura di sette artisti italiani che, arrivati nella Ville Lumière, in momenti diversi, per vivere, lavorare e fondersi in quell’atmosfera artistica di grandi movimenti e di immensi pittori, espongono insieme per la prima volta nel 1928: Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, Massimo Campigli, Filippo De Pisis, Renè Paresce e Gino Severini. Parigi, in quegli anni, mantiene intatto il proprio fascino e si conferma capitale dell’arte e delle arti. Montparnasse ha, ormai, definitivamente sostituito Montmartre quale cuore pulsante della vita culturale parigina. Picasso, Braque, Soutine, Pascin, Aragon, Cocteau, Dalì, Man Ray vivono e lavorano nel quartiere, animano le notti alla Cupole e stravolgono l’arte. Modigliani è morto nel gennaio 1920, ma la sua straordinaria leggenda e la forza espressiva delle sue opere continuano a influenzare il mondo culturale parigino. E’ in questo luogo meraviglioso, come definirà Breton la Parigi di quegli anni che les italiens dipingono alla ricerca di conferme e aperti a nuove influenze. Accompagnato dalle fotografie e dalla musica di quegli anni spensierati, lo spettatore si immerge in un percorso espositivo multiforme che desta in lui emozioni e sensazioni diverse, trasportandolo in mondi lontani, immoti e quasi pietrificati, in vie brucianti di vita, in paesaggi assolati, in ambienti dove il tempo sembra essersi fermato. Stanza dopo stanza, sezione dopo sezione, si incontrano l’ossessiva ricerca e reinterpretazione del mito classico di De Chirico, le immagini surreali e inquietanti di Savinio, le donne dagli occhi grandi che riemergono da qualche dipinto parietale di micenea memoria di Campigli, le pennellate calligrafiche, avvolgenti e malinconiche di De Pisis, le forme cubiste di Paresce, i dolenti Pulcinella di Severini che tanto ricordano gli arlecchini e gli acrobati del Picasso del periodo blu e rosa e le tensioni plastiche di Mario Tozzi.

Accompagnato dalle fotografie e dalla musica di quegli anni spensierati, lo spettatore si immerge in un percorso espositivo multiforme che desta in lui emozioni e sensazioni diverse, trasportandolo in mondi lontani, immoti e quasi pietrificati, in vie brucianti di vita, in paesaggi assolati, in ambienti dove il tempo sembra essersi fermato. Stanza dopo stanza, sezione dopo sezione, si incontrano l’ossessiva ricerca e reinterpretazione del mito classico di De Chirico, le immagini surreali e inquietanti di Savinio, le donne dagli occhi grandi che riemergono da qualche dipinto parietale di micenea memoria di Campigli, le pennellate calligrafiche, avvolgenti e malinconiche di De Pisis, le forme cubiste di Paresce, i dolenti Pulcinella di Severini che tanto ricordano gli arlecchini e gli acrobati del Picasso del periodo blu e rosa e le tensioni plastiche di Mario Tozzi.