Protagonista della personale che si apre il 15 febbraio alla galleria d’arte Mazzoleni

Gianfranco Zappettini è il protagonista della personale che la galleria d’arte Mazzoleni ospita da martedì 15 febbraio al 7 aprile prossimo nella sua sede torinese di piazza Solferino 2.

La mostra, intitolata “The golden age”, segue e completa, a due anni di distanza, la presentazione della produzione recente dell’artista esposta nell’omonima mostra londinese, durata dal febbraio all’aprile del 2020 e curata da Martin Holman.

Cofondatore negli anni Settanta del movimento internazionale della pittura analitica, Gianfranco Zappettini è considerato uno tra i più importanti artisti astratti italiani viventi. La sua evoluzione artistica ha seguito, in parallelo, il suo percorso di ricerca interiore e spirituale snodandosi, a partire dagli anni Novanta e Duemila fino ai primi anni del 2010, per approdare, infine, ai recenti dipinti in color oro.

La pittura per questo artista risulta esercizio spirituale, operazione rituale capace di tradursi nella distribuzione di diverse campiture di colore, che scandiscono la tela, e nella stratificazione di materiali che sono di origine comune o industriale, ma sempre lavorati con una grande maestria artigiana e un notevole rigore alchemico.

Nato a Genova nel 1939, Gianfranco Zappettini si è orientato, così, nella sua arte pittorica, verso mezzi poveri, scartando a priori quelli tradizionalmente più nobili, “affinché – affermava l’artista negli anni Settanta – il suo fare, abbandonata ogni possibile condizione di privilegio, assumesse il carattere di anonimita’- lavoro. Mentre la pennellata tende alla gestualità, alla connotazione autobiografica, il rullo non produce un oggetto, ma un “movimento” impersonale non riconoscibile”.

L’artista iniziò a esporre all’inizio degli anni Sessanta e a metà decennio le sue opere prima accolsero vari colori, poi si ridussero alla dualità del bianco e del nero. In quegli anni emerse anche la sua vicinanza alle opere degli anni Cinquanta di Mario Nigro ma, soprattutto, alla lezione dell’architetto tedesco Konrad Wachsmann, che ne accentuò l’interesse per la struttura interna del quadro e della superficie. A partire dal 1973 Zappettini iniziò a dipingere i suoi bianchi, superfici apparentemente monocrome, ma attraversate, in realtà, da linee ortogonali di luce non voluta, ma ottenuta. Alle superfici acriliche l’ artista avrebbe poi affiancato il ciclo delle tele sovrapposte, un’operazione di carattere analitico in cui veniva ottenuto il grado zero, una superficie senza segni, pronta per essere ri-disegnata, in una ciclicità che era destinata a diventare seriale.

Mara Martellotta

Galleria Mazzoleni, piazza Solferino 2

Tel 011534473

L’ingresso è consentito ai visitatori che esibiscono il Supergreen pass, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti.

(Foto Italics.art)

L’isola del libro

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

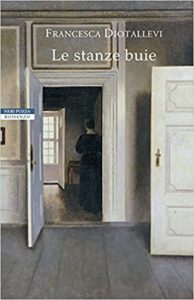

Francesca Diotallevi “Le stanze buie” -Neri Pozza- euro 18,00

Questo è il libro di esordio della giovane scrittrice milanese, pubblicato nel 2013 ed ora riproposto in una versione parecchio rivista. Una coinvolgente storia, abilmente orchestrata tra toni gotici e opere classiche, con misteri ingarbugliati, un passato doloroso tenuto nascosto, destini tragici che si incrociano….e tantissimo altro in una lettura affascinante scandita da colpi di scena che vi incolleranno alle pagine.

Questo è il libro di esordio della giovane scrittrice milanese, pubblicato nel 2013 ed ora riproposto in una versione parecchio rivista. Una coinvolgente storia, abilmente orchestrata tra toni gotici e opere classiche, con misteri ingarbugliati, un passato doloroso tenuto nascosto, destini tragici che si incrociano….e tantissimo altro in una lettura affascinante scandita da colpi di scena che vi incolleranno alle pagine.

Il racconto inizia a Torino nel 1904 con la vendita all’asta del ricco mobilio “della casa stregata”. Tra gli oggetti c’è un carillon che viene strapagato da un anziano «..un uomo che sta cercando di rimettere insieme i frammenti di un passato che, come sassi nelle tasche di un suicida, pesano da troppi anni sulla sua coscienza».

E’ l’avvio di un viaggio a ritroso nel tempo, protagonista VittorioFubini (l’anziano dell’asta) che narra a partire dal suo arrivo a Neive nel 1864.

A 39 anni era partito da Torino per andare al funerale di uno zio che non aveva mai conosciuto ma che nel testamento gli aveva riservato un lascito preciso. Assumere al suo posto l’incarico di maggiordomo nella villa di campagna dei conti Flores.

Tutto si svolge nella loro maestosa villa, gravata da un clima d’inquietudine, piena di scricchiolii e strane atmosfere che aleggiano, episodi che sembrano inspiegabili, stanze chiuse a chiave e proibite.

Nell’augusta magione, trasandata e umida come una cripta, vive il burbero padrone; il conte Amedeo Flores, dedito alle sue vigne, uomo severo che presto scopriremo profondamente tormentato e incline a cadute alcoliche ed irose.

La giovane moglie Lucilla: eterea, bellissima e delicata, anticonformista, annunciata dal suo inconfondibile profumo, misteriosa, sola e infelice. E’ totalmente devota alla piccola figlia Nora: vivace, intelligente, ma forse malata, sicuramente nottambula.

Intorno a loro si muovono una vecchia domestica –nume tutelare di oscuri segreti– e un cameriere geloso di Vittorio e dalla doppia faccia.

Suo malgrado il nuovo maggiordomo si troverà a scavare nel passato di quella famiglia, catapultato in storie di rapporti troppo ossessivi tra fratelli, e scoprirà che dietro la porta della stanza che deve restare sempre chiusa si è consumata una storia d’amore e morte……

Preparatevi davvero a conoscere destini unici e tragici in un gioco di rimandi tra passato e presente che sfiora i migliori romanzi gotici.

Anne Griffin “Ancora in ascolto” -Blu Atlantide- euro 18,50

Storia affascinante che ha per protagonista la giovane JeanieMasterson, dotata dello straordinario potere di sentire le voci dei morti arrivati da poco nell’agenzia di pompe funebri di famiglia. Dono o condanna, eredità del padre, che sta per ritirarsi dal lavoro e lasciare a lei la gestione dell’attività.

Storia affascinante che ha per protagonista la giovane JeanieMasterson, dotata dello straordinario potere di sentire le voci dei morti arrivati da poco nell’agenzia di pompe funebri di famiglia. Dono o condanna, eredità del padre, che sta per ritirarsi dal lavoro e lasciare a lei la gestione dell’attività.

Siamo nell’affascinante campagna irlandese e la storia non è per niente cupa come potreste pensare di primo acchito.

Si intrecciano i sentimenti di Jeanie, la sua storia personale oscillante tra un amore rimpianto e uno non pienamente vissuto. Poi c’è la sua straordinaria facoltà di raccogliere le voci dei morti e riferire i messaggi che questi vorrebbero mandare ai loro cari, oppure pronta ad esaudire i loro ultimi desideri.

La giovane tende a farsi condizionare dalle decisioni della famiglia e un po’ anche dai morti di cui raccoglie lasciti e pensieri.

E’ un libro decisamente particolare e delicato, che non scivola in banalità o aspetti scontati. Piuttosto racconta di una ragazza sospesa tra un ferreo senso del dovere verso il padre; ma anche un forte senso di responsabilità nei confronti di chi non c’è più …e di cui lei resta l’ultimo breve tramite.

I dialoghi che la scrittrice imbastisce tra Jeanie e i defunti deceduti da poco sono bellissimi. Non sempre simpatici o buoni; anzi a volte lanciano parole e verità scomode che possono stravolgere i loro cari.

Poi ci sono anche momenti di notevole intensità, narrati con uno stile gradevole che dona leggerezza a un tema pesante come un macigno.

In mezzo c’è la crescita della protagonista che riesce a far chiarezza su chi è davvero e cosa vuole veramente.

Andrea Albertini “Una famiglia straordinaria” -Sellerio- euro 16,00

Andrea Albertini, con questo romanzo d’esordio, riannoda i fili della sua storia familiare e le vicissitudini dei suoi avi, le cui vite si intrecciarono per l’alchimia dell’amore. L’autore nato nel 1960 racchiude nel suo Dna tracce di personaggi leggendari, nelle sue vene scorrono echi di storia della letteratura mondiale, del giornalismo e del teatro.

Andrea Albertini, con questo romanzo d’esordio, riannoda i fili della sua storia familiare e le vicissitudini dei suoi avi, le cui vite si intrecciarono per l’alchimia dell’amore. L’autore nato nel 1960 racchiude nel suo Dna tracce di personaggi leggendari, nelle sue vene scorrono echi di storia della letteratura mondiale, del giornalismo e del teatro.

E’ la storia di 3 dinastie che finiscono per incrociare i loro destini, pur partendo da luoghi lontani, tra metà Ottocento e metà Novecento. I Tolstoj con la nipote dello scrittore russo; i Giacosa, famiglia del drammaturgo italiano che scrisse la Tosca e la Bohéme; Luigi Albertini leggendario direttore del “Corriere della sera”.

Queste le vite di personaggi incredibili in un romanzo che pesca in due angoli del mondo distanti: Jasnaja Poljana –dimora di Tolstoj–e Colleretto nella campagna torinese dove cresce Giuseppe “Pin” Giacosa.

L’autore ci conduce all’interno della tenuta tolstojana, di cui racconta la vita, i ritmi, le stanze e i destini di personaggi come la figlia dello scrittore Tatiana, che a 41 anni e dopo 4 traumatici aborti spontanei, arriva dai genitori incinta. La bimba che darà alla luce è Tania (1905-1996) e sarà la futura moglie del primogenito del direttore del “Corriere della sera” Luigi Albertini (1871- 1941), grande giornalista che coraggiosamente si oppose a Mussolini.

Luigi aveva sposato la seconda delle tre figlie del drammaturgo piemontese Giuseppe “Pin” Giacosa (1847-1906), librettista pucciniano (due fratelli Albertini sposarono due sorelle Giacosa).

L’autore di questo memoir storico-letterario è un loro discendente e quella che racconta è davvero la storia straordinaria dei suoi avi, a cui si aggiunge negli ultimi capitoli quella dei Carandini. Infatti Elena Albertini, sposata Carandini, nel capitolo conclusivo è incinta di Andrea che diventerà il famoso archeologo che conosciamo.

Sullo sfondo appare la storia con tutta la sua dirompente portata:le traversie dei Tolstoj e la decadenza di Jasnaja travolta dalla guerra, e dai disperati esili. Le delusioni, le difficoltà e i primi successi del giovane Giacosa, drammaturgo librettista tra i più famosi al mondo. Le vicissitudini dei leggendari fratelli Albertini comproprietari del quotidiano più letto in Italia e più famoso in Europa, con i suoi rivoluzionari supplementi.

Ma uno dei tanti pregi di queste 451 pagine è quello di cogliere i caratteri, pensieri, stati d’animo, sentimenti dei vari personaggi; il loro modo di reagire a lutti, rovina, malattie e momenti difficilissimi. Un punto di vista che rende speciale questo libro: osservare come i grandi uomini sono prima di tutto “esseri umani”.

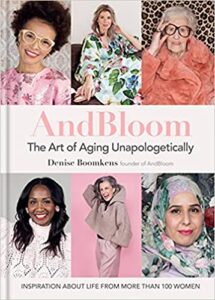

Denise Boomkens “AndBloom. The art of AgingUnapologetically” – Octopusbooks.

Questo libro è una sorta di manifesto dedicato all’invecchiamento declinato in fascino, colore, personalità e stravaganze. Sono le strepitose foto di oltre 100 donne non più giovanissime ma con le loro interessanti vite da raccontare, tra rughe, stile, ironia e saggezza nell’affrontare il tempo che inesorabilmente passa.

Questo libro è una sorta di manifesto dedicato all’invecchiamento declinato in fascino, colore, personalità e stravaganze. Sono le strepitose foto di oltre 100 donne non più giovanissime ma con le loro interessanti vite da raccontare, tra rughe, stile, ironia e saggezza nell’affrontare il tempo che inesorabilmente passa.

A mettere insieme i loro ritratti e le brevi biografie è stata Denise Boomkens “Den” una sorta di intelligente amica che su Instagramci dà appuntamento quotidiano con le sue divertenti, istrioniche stories tra trucco e outfit fuori dagli schemi.

Il suo connotato principale è l’intelligenza con cui si destreggia nel cambiamento, trasformandolo in glamour a tonnellate.

Inutile dire che lei è bellissima, ha un passato da modella in giro per il mondo, che però a 25 anni ha deciso di tornare in Olanda e diventare fotografa. Anche per questa professione è planata a varie latitudini del globo, da New York a Tokyo, Seul e Capetown.

E’ quando si sta avvicinando ai 40 anni che coglie paure, insoddisfazioni, cambiamenti fisici e tutto il bagaglio che rende l’invecchiamento una tappa temibilissima. Nota il disastro emotivo che creano le campagne antietà, con modelle-bambine o dive hollywoodiane ampiamente rifatte tra botox, chirurgia, riempitivi vari e un’unica meta….arrestare il tempo e dimostrare a tutti i costi 15 anni meno della realtà anagrafica.

Den a 40 anni mette al mondo suo figlio e si affaccia su una prospettiva drasticamente diversa, in cui i valori cambiano e l’essenziale balza agli occhi.

Così nasce l’idea del progetto AndBloom, ovvero una comunità che esalta in modo positivo l’età che avanza. Lei fotografa donne sopra i 40 anni, autentiche e fascinose, con grandi personalità, che hanno saputo dare nuove direzioni alle loro vite. L’età non è più uno spettro temibile quando rivedi le priorità e ti lanci in nuove entusiasmanti sfide: dall’ avviare nuove attività imprenditorialiall’ accrescere la propria istruzione, dal seguire i propri interessi, e ancora …iniziare nuove relazioni o avere bambini e non ultimo decidere di viaggiare alla scoperta del mondo.

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Al Teatro Colosseo secondo concerto consecutivo per Raf & Umberto Tozzi.

Martedì. Al Jazz Club suona la The Bright Humansband.

Mercoledì. Al Capolinea 8 si esibisce l’Homelanders Trio. Al Jazz Club è di scena la Big Harp Blues Night Jam con ospite Roberto Zorzi.

Giovedì. Al Cafè Neruda suona il chitarrista Matteo Salvadori.Al Jazz Club si esibisce il trio Greselin- Defilippi-Bradascio. All’Hiroshima Mon Amour è di scena il cantautore Giancane.

Venerdì. Al Capolinea 8 suona il quartetto Train Power Blues.Allo Ziggy sono di scena i Bone Rattler. Al cinema Massimo si inaugura Seeyousound con la proiezione del film di Stephen Kijak “Shoplifters of The World” sulla fine degli Smiths,preceduto dalla sonorizzazione del cortometraggio “Suf” di Titus Meszaros a cura della compositrice Ginevra Nervi. Al Cafè Neruda suona il trio Gurrisi-Piccirilo-Fasano. Al Folk Club si esibisce Peppe Voltarelli.

Sabato. Al Jazz Club suona il trio del pianista Davide Cabiddu. Al Cafè Neruda sono di scena gli Ecgi Soul Gang. Per il programma di Seeyousound due film di Stephen Kijak : “Stones in Exile” e “Sid &Judy”. Al Capolinea 8 suona il quartetto di Lorenzo Minguzzi mentre allo Ziggy si esibiscono i Fratelli Lambretta. Al Blah Blah sono di scena Battilastra e Ozora.

Domenica. Al Jazz Club suona il quartetto del trombettista Mauro Brunini con il chitarrista Max Gallo. Per Seeyousound proiezione de “L’Inferno” con musica di Enrico Gabrielli e anche “A-Ha:The Movie” del regista Thomas Robsahm.

Pier Luigi Fuggetta

Un romanzo appassionante e divertente, in chiave autobiografica, della torinese C.C.C. Dezani, rappresenta un invito a vivere la vita con sarcasmo e ironia

“ Ci vuole coraggio nella vita e tanto, tantissimo cu…” potrebbe sembrare una massima di saggezza sulla vita, in realtà è anche una constatazione tra l’ironico e l’amaro e il titolo del romanzo d’esordio autobiografico, edito dalla Golem Editrice, percorso da ironia e da un sottile sarcasmo, di C.C.C. Dezani, frizzante quarantenne torinese, ma cittadina del mondo, amante dei viaggi, della cucina stellata e del suo bulldog inglese. Appassionata tanghera, si diletta anche con l’improvvisazione teatrale.

La storia narrata nel romanzo prende spunto dalle vicende autobiografiche dell’autrice che, proprio come la protagonista Carola, affronta la vita con sarcasmo e ironia, senza rimandare a domani ciò che può compiere oggi, ben cosciente del fatto che non è dato all’uomo sapere ciò che il futuro gli possa riservare.

Carola è una giovane donna torinese che si ritrova, all’improvviso, a fare i conti con la prematura scomparsa del suo Alessandro, giungendo a un bivio, o sprofondare nel dolore o affrontare la vita di petto, con coraggio, resilienza e ironia.

Ispirata da una lettera di Alessandro che la esorta, comunque, a continuare a vivere, Carola raccoglie tutto il suo coraggio per buttarsi nel mondo con la fame di chi, una volta perso l’amore, avverte il bisogno di nutrirsi di altre emozioni. Percepisce molto forte la presenza di lui viva dentro di sé, e così inizia a riempirsi la vita in modo bulimico e frenetico, per dare un significato alla sua esistenza e ritrovare un equilibrio tra le mancanze e lepresenze, tra i pieni e i vuoti di una vita travolta da un evento tragico.

Ed è così che inizia a compiere lunghe meditazioni yoga davanti ai tramonti, a affrontare sport estremi, balli appassionati per ritrovare il calore di un abbraccio, affronta spy games in cui si improvvisa uno 007 al femminile, fino a incontrare tanti uomini sbagliati, o forse anche l’uomo giusto al momento sbagliato.

Mara Martellotta

Il libro “ Ci vuole coraggio nella vita e tanto, tantissimo ci..” è edito dalla Golem edizioni, casa editrice torinese fondata nel 2013 da Giancarlo Caselli.

In libreria e negli store online dal 6 maggio 2021

|

Carlo Levi alla Gam

La Gam di Torino celebra i centoventi anni dalla nascita di Carlo Levi con una mostra curata da Elena Loewenthal e Luca Beatrice, allestita negli spazi della Wunderkammer, e inserita all’interno di un progetto di incontri, riflessioni e approfondimenti per la rilettura di questa composita figura di pittore, giornalista e protagonista della vita culturale e sociale di gran parte del Novecento italiano.

Sono trenta i dipinti realizzati dall’artista tra il 1923 e il 1973 presenti nell’esposizione, che si focalizza sul significato complessivo della vita di Carlo Levi. Si tratta di opere che testimoniano i diversi sviluppi stilistici della sua ricerca, a partire dalla prima giovinezza, in cui diede vita a una pittura fortemente “oggettiva”, per poi orientarsi verso una rappresentazione più espressionistica della realtà e, nel secondo dopoguerra, virare verso un moderno realismo. La scelta da parte dei due curatori, Elena Lowenthal e Luca Beatrice, mette in luce due degli aspetti che meglio caratterizzano l’arte figurativa di Carlo Levi, il ritratto e il paesaggio, ordinando il percorso con i dipinti provenienti dalla Fondazione Carlo Levi di Roma, con otto opere attinte dal patrimonio della Gam, oltre che dalla Pinacoteca Carlo Levi di Aliano, in provincia di Matera, e da collezioni private. Nella vasta produzione di questo artista sicuramente predomina il ritratto, che ne rappresenta una delle tematiche più frequenti. Il suo significato teorico è stato esaminato in una serie di suoi numerosi scritti. Si tratta di ritratti realizzati soprattutto in ambito familiare, ma i cui modelli molto spesso appartengono a personalità illustri del mondo della cultura e della politica italiana e straniera. Delle venticinque opere che di Carlo Levi sono custodite alla Gam, realizzate tra il 1923 e il 1953, giunte in museo tramite acquisizioni istituzionalmente importanti, quali quella della Fondazione Guido e Ettore De Fornaris, si è scelto di inserire in mostra otto lavori, tra cui il celebre ritratto intitolato “Edoardo Persico che legge” del 1928, che ritrae il critico d’arte napoletano vestito con un impermeabile, il volto pallido e la bombetta nera, a testimonianza della duratura amicizia tra Levi e questo intellettuale e animatore culturale. Di grande intensità anche l’enigmatico ritratto dell’architetto Carlo Mollino e il piccolo autoritratto familiare intitolato “Il letto” ( “A letto), scelto alla Biennale di Venezia nel 1930, esempio significativo per la sintesi compositiva dei piani contrapposti. Del ciclo intitolato “Cristo si è fermato a Eboli”, anch’esso acquistato alla Biennale di Venezia del 1954, fa parte un’opera esposta di grande impatto emotivo, dal titolo “I fratelli”. Paesaggi naturali e vedute urbane costituiscono l’altro importante tema nella produzione figurativa di Carlo Levi, negli anni compresi tra il 1926 e il 1974. Si tratta di dipinti che realizzò e dedicò a realtà con le quali aveva intessuto un intenso rapporto affettivo e culturale, quali Torino, Alassio, Parigi, la Lucania e Roma. Sono paesaggi che costituiscono un percorso biografico ma anche esistenziale fondamentale per l’artista, da cui emerge un legame molto forte tra l’uomo e il paesaggio, come nell’opera intitolata “Lungomare”, realizzata ad Alassio nel 1928, fino a approdare a “Gli amanti della Terra” del 1973, in cui figure e sfondo non si distinguono più l’uno dall’altro. Affianca la mostra un interessante progetto elaborato dal Circolo dei Lettori che si propone di restituire al presente questa figura di artista assolutamente poliedrico, che prevarica gli schemi tradizionali, per mostrare una profonda attenzione nei confronti del mondo circostante. “Tutta la vita è lontano” rappresenta un progetto integrato e multidisciplinare, specchio della versatilità dell’opera di Levi, del suo impegno politico, civile, pittorico, capace di abbracciare anche i campi del cinema, della fotografia, della musica, oltre che quello della pittura. Uno tra i critici d’arte del Novecento più attenti all’opera pittorica di Carlo Levi è stato Carlo Ludovico Ragghianti, che instaurò con l’artista un rapporto di amicizia culturale e politica. Nel 1946 Ragghianti, a proposito di una personale che la galleria romana dello Zodiaco dedicò a Levi, affermò che “il fatto che mi colpì di più nella sua pittura, specie al confronto delle esperienze pittoriche che era dato allora verificare fra i più intelligenti e dotati, fu il modo con il quale egli dimostrava di dominare un complesso di esperienze che si identificavano con la ramata formazione del linguaggio pittorico moderno”. Carlo Ludovico Ragghianti ebbe l’intuizione di cogliere nelle opere pittoriche di Levi alcuni riferimenti essenziali che spaziavano “dall’impressionismo al postimpressionismo, la pennellata, il taglio delle composizioni, la sintesi cromatica, la sensibilità nella scelta delle apparenze significanti dell’oggetto, alcuni frammenti non esauriti di problemi e curiosità”.

Mara Martellotta

Pannunzio Magazine

“Carlo Levi. Viaggio in Italia” fino all’ 8 maggio 2022.

Gam Galleria d’arte Moderna

Orari

Martedì mercoledì venerdì sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Giovedì dalle 13 alle 21.

Lunedì chiuso.

Chiusura delle biglietterie un’ora prima.

Prenotazione consigliata ma non obbligatoria.

Tel 0115211788.

Domenica 13 febbraio un biglietto per due a chi si presenta in coppia

|

|

|

|

Anche quest’anno la Fondazione Torino Musei invita i visitatori a festeggiare il San Valentino all’insegna dell’arte, offrendo 2 ingressi al costo di uno alle collezioni permanenti per le persone che si presenteranno in coppia (coniugi, fidanzati, genitori e figli, amici o parenti) nella giornata di domenica 13 febbraio.

Inoltre, per prolungare la celebrazione della giornata più romantica dell’anno, GAM, MAO e Palazzo Madama propongono una serie di visite guidate speciali a cura di Theatrum Sabaudiae nelle giornate dal 10 al 17 febbraio, per scoprire le infinite declinazioni dell’amore.

GAM | LOVE IS LOVE

Sabato 12 febbraio ore 15.30 e domenica 13 febbraio ore 15

In occasione della festa degli innamorati, la GAM vuole celebrare l’amore in ogni sua forma.

Il percorso nelle sale del ‘900 intende affrontare uno dei sentimenti universalmente riconosciuti e da sempre motivo d’indagini e rappresentazioni, l’Amore, raccontandone le diverse sfaccettature e le sue infinite declinazioni. Passionale, coniugale, materno, ma anche amore per gli animali, la natura, amore verso sé stessi e per l’arte. Un viaggio tra pittura, scultura e materiali a partire dall’inizio del ‘900 fino ai giorni nostri.

Costo: 6€

Costi aggiuntivi: biglietto di ingresso al museo; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei

Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

I biglietti sono disponibili QUI.

MAO | LE MILLE E UNA DECLINAZIONI DELL’AMORE NELLE OPERE DEL MAO

Giovedì 10 ore 19.30 | giovedì 17 ore 16.30

Sabato 12 e domenica 13 ore 15

Il percorso di visita condurrà i partecipanti alla scoperta delle opere d’arte del museo accomunate dal tema amoroso e sessuale in ambito buddhista e induista. L’apprezzamento dell’estetica delle opere del Subcontinente indiano e della Regione himalayana andrà di pari passo con l’approfondimento di tematiche connesse alla sfera amorosa nelle sue innumerevoli sfumature, dalla castità al tantra.

Costo: 6€ a partecipante

Costi aggiuntivi: biglietto d’ingresso al museo; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei.

Info e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com(da lunedì a domenica 9.30 – 17.30)

I biglietti sono disponibili QUI.

PALAZZO MADAMA | AMORI DA MITO

Sabato 12 e domenica 13 febbraio alle ore 15

In occasione della ricorrenza di San Valentino il museo propone una visita guidata ispirata agli amori famosi rintracciabili fra dipinti, decorazioni, lambriggi, ceramiche e oggetti di lusso custoditi nelle sale di Palazzo Madama. Diana e il suo amato Endimione, Giove che si trasforma in pioggia d’oro per la sua Danae, Venere e Cleopatra. Amori celebri fra mitologia e realtà.

Il percorso di visita si snoda sui tre piani, dalla sala Acaja fino alla sala ceramiche, ricercando le coppie famose, i putti, gli amorini che scoccano dardi d’amore, i nodi di fedeltà che testimoniano legami e nobili biografie.

Un San Valentino diverso, arricchito da una interessante visita, ricercata e inedita.

Costo: 6 € per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni: 011 5211788 (lun-dom 9-17.30); prenotazioniftm@arteintorino.com.

I biglietti sono disponibili QUI.

Che meraviglia, la Natura!

Fino al 5 giugno

Bard (Aosta)

Lo scatto ha per titolo, significativo al massimo, “Creation”. Realizzato dal biologo francese e fotografo subacqueo Laurent Ballesta è l’immagine vincitrice assoluta della 57^ edizione di “Wildlife Photographer of the Year”, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal “Natural History Museum” di Londra, la cui anteprima italiana è ospitata al valdostano Forte di Bard, oggi il più importante polo museale della Vallée, fino al 5 giugno prossimo.

In mostra, le cento migliori immagini (che immortalano natura e animali in cui si rispecchiano la suggestiva bellezza ma anche la grande fragilità del Pianeta) selezionate fra gli oltre 50mila scatti provenienti da fotografi di 95 Paesi al mondo, valutati da una giuria internazionale, presieduta dalla scrittrice-editore Rosamund Roz Kidman Cox Obe. La fotografia di Ballesta ritrae un branco di cernie che nuotano in una nuvola lattiginosa nel momento della deposizione delle uova a Fakarava, Polinesia francese: un momento unico, che si verifica solo una volta all’anno, durante la luna piena di luglio, e sempre più raro dato che la specie è in via di estinzione in quanto minacciata dalla pesca intensiva.

La laguna polinesiana è uno dei pochi posti in cui questi pesci riescono a vivere ancora liberi, perché è una riserva e per fotografarli, Ballesta si è appostato ogni anno per ben cinque anni insieme a tutto il suo team per raggiungere il risultato. “Il vincitore del ‘Grand Title’ di quest’anno rivela – ha sottolineato Doug Gurr, direttore del ‘Museo di Storia Naturale’ – un mondo sottomarino nascosto, un fugace momento di un affascinante comportamento animale a cui pochissimi hanno assistito.‘Creation’ di Laurent Ballesta è un avvincente promemoria di ciò che potremmo perdere se non affrontiamo l’impatto dell’umanità sul nostro Pianeta”. L’altro ambito premio del concorso, il “Young Wildlife Photographer of the Year 2021”, è andato all’immagine “Dome Home” di Vidyun R. Hebbar, un bambino di dieci anni di Bengaluru, in India, che ha scattato una foto spettacolare di un ragno sospeso all’interno di una fessura in un muro. “Si possono vedere – spiega Rosamund Roz Kidman Cox Obe, presidente di giuria – le zanne del ragno e la trama folle della trappola, i fili come una delicata rete di nervi collegati alle zampe dell’animale. Ma la parte più originale è rappresentata dall’aggiunta di uno sfondo creativo: i colori vivaci di un risciò motorizzato”. La competizione di quest’anno ha visto l’aggiunta di tre nuove categorie, “Oceans”, “The Bigger Picture” e “Wetlands – The Bigger Picture” per mettere in luce ecosistemi così cruciali per il Pianeta. E non sono mancati premi anche per cinque fotografi italiani: il valdostano Stefano Unterthiner vincitore della sezione “Behaviour: Mammals” (con “Head to head”, fotografia scattata nell’Artico alle isole Svalbard, che racconta di renne in lotta nella stagione degli amori), mentre menzioni speciali sono state conquistate da Mattia Terreo (categoria “Under 10 anni”), Giacomo Redaelli (“categoria 15-17 anni”), Georg Kantioler (“Urban Wildlife”) e da Bruno D’Amicis (“Fotogiornalismo”).

Gianni Milani

“Wildlife Photographer of the Year”

Forte di Bard, via Vittorio Emanuele II 85, Bard (Aosta); tel. 0125/833811 o www.fortedibard.it

Fino al 5 giugno

Orari: mart. e ven. 10/18 – sab. dom. e festivi 10/19

Nelle foto:

– Laurent Ballesta: “Creation”, France

– Vidyun R. Hebbar: “Dome Home”, India

– Stefano Unterthiner: “Head to head”, Italy

“#LaVenariaGREEN”

Nelle prossime settimane, nuovi appuntamenti con “Changing Landscape” e la presentazione dell’opera “Tempesta” di Hilario Isola

Venaria Reale (Torino)

Iniziato nella primavera del 2021, è ormai in “zona Cesarini” l’anno #Green della Reggia di Venaria. Un anno culturale in cui la Reggia e i suoi Giardini sono stati teatro di numerose e variegate proposte artistiche, espositive, didattiche e laboratoriali a tema: dalle visite guidate tematiche alle attività di fitness nei Giardini; dalla grande mostra sul paesaggio italiano “Una infinita bellezza” (che riunisce oltre 250 opere provenienti da un centinaio di istituzioni museali e collezioni private) al festival di musica, danza e teatro “Metamorfosi”; dalla rassegna floreale “Corollaria” al mercato di prodotti slow food e infine alle conversazioni sul paesaggio di“Changing Landscape”, con numerosi esperti di evoluzione paesaggistica in dialogo fra loro. Restano ancora due settimane del mese di febbraio per l’ultimo atto del “grande spettacolo”. Ultimo atto che vedrà ancora due appuntamenti della rassegna “Changing Landscape” – mercoledì 16 e 23 febbraio – e la presentazione dell’opera “Tempesta” dell’artista torinese Hilario Isola (mercoledì 16 febbraio), che andrà ad arricchire la mostra “Una infinita bellezza”, ospitata nella “Citroniera” juvarriana fino al prossimo 27 febbraio. Dopo l’appuntamento di mercoledì scorso 9 febbraio, con Michele Dalla Palma (fra i più noti fotoreporter italiani) sul tema “Dal caos perfetto della natura alle imperfette certezze del paesaggio umano”, nell’ambito di “Changing Landscape”, mercoledì 16 febbraio (ore 17), Carlo Tosco, docente al Politecnico di Torino, e Federico Larcher presenteranno, insieme al direttore della Reggia di Venaria, Guido Curto, l’opera “Tempesta” di Hilario Isola, mentre mercoledì 23 febbraio, sempre alle 17, si terrà un incontro dal titolo “Rinascita” con Fernando Caruncho (paesaggista e filosofo spagnolo, famoso per i suoi giardini minimalisti e per l’uso di forme leggere ed organiche), introdotto dal giornalista Alessandro Martini e Maurizio Francesconi, docente allo “IED – Istituto Europeo di Design” di Torino. Di grande interesse sarà certamente la presentazione (mercoledì 16 febbraio, come detto) della nuova opera d’arte “Tempesta” realizzata per l’occasione dal torinese (classe ’76) Hilario Isola e che il direttore Curto ha voluto inserire proprio all’inizio dell’ampio percorso espositivo dedicato a “Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea”.

Iniziato nella primavera del 2021, è ormai in “zona Cesarini” l’anno #Green della Reggia di Venaria. Un anno culturale in cui la Reggia e i suoi Giardini sono stati teatro di numerose e variegate proposte artistiche, espositive, didattiche e laboratoriali a tema: dalle visite guidate tematiche alle attività di fitness nei Giardini; dalla grande mostra sul paesaggio italiano “Una infinita bellezza” (che riunisce oltre 250 opere provenienti da un centinaio di istituzioni museali e collezioni private) al festival di musica, danza e teatro “Metamorfosi”; dalla rassegna floreale “Corollaria” al mercato di prodotti slow food e infine alle conversazioni sul paesaggio di“Changing Landscape”, con numerosi esperti di evoluzione paesaggistica in dialogo fra loro. Restano ancora due settimane del mese di febbraio per l’ultimo atto del “grande spettacolo”. Ultimo atto che vedrà ancora due appuntamenti della rassegna “Changing Landscape” – mercoledì 16 e 23 febbraio – e la presentazione dell’opera “Tempesta” dell’artista torinese Hilario Isola (mercoledì 16 febbraio), che andrà ad arricchire la mostra “Una infinita bellezza”, ospitata nella “Citroniera” juvarriana fino al prossimo 27 febbraio. Dopo l’appuntamento di mercoledì scorso 9 febbraio, con Michele Dalla Palma (fra i più noti fotoreporter italiani) sul tema “Dal caos perfetto della natura alle imperfette certezze del paesaggio umano”, nell’ambito di “Changing Landscape”, mercoledì 16 febbraio (ore 17), Carlo Tosco, docente al Politecnico di Torino, e Federico Larcher presenteranno, insieme al direttore della Reggia di Venaria, Guido Curto, l’opera “Tempesta” di Hilario Isola, mentre mercoledì 23 febbraio, sempre alle 17, si terrà un incontro dal titolo “Rinascita” con Fernando Caruncho (paesaggista e filosofo spagnolo, famoso per i suoi giardini minimalisti e per l’uso di forme leggere ed organiche), introdotto dal giornalista Alessandro Martini e Maurizio Francesconi, docente allo “IED – Istituto Europeo di Design” di Torino. Di grande interesse sarà certamente la presentazione (mercoledì 16 febbraio, come detto) della nuova opera d’arte “Tempesta” realizzata per l’occasione dal torinese (classe ’76) Hilario Isola e che il direttore Curto ha voluto inserire proprio all’inizio dell’ampio percorso espositivo dedicato a “Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea”.

L’opera di Isola (appartenente alla serie “Rurale”, realizzata negli ultimi due anni come riflessione sulle relazioni fra natura, mondo agricolo e nuove tecnologie) “si rivela fortemente emblematica – sottolinea Guido Curto – per l’esposizione che l’accoglie, essendo la mostra nata con l’intento di portare il pubblico non solo ad apprezzare l’infinita bellezza del paesaggio italiano, ma anche con la volontà di farlo riflettere sui rischi che corre oggi la Natura, aggredita com’è da tante, troppe attività umane, che generano un pericoloso ‘climate change’ dovuto all’inquinamento atmosferico e all’eccesso di cementificazione e industrializzazione. L’intento dell’opera è altresì quello di denunciare le pratiche di certa sedicente agricoltura biologica, che in verità comporta e apporta forti rischi di contaminazione e abbrutimento estetico delle nostre campagne: è proprio questa la denuncia che emerge dai lavori di Isola”. Il tutto attraverso concrete elaborazioni linguistiche che trasformano i nuovi materiali dell’agricoltura contemporanea in strumenti della creatività artistica. “Le reti antigrandine, assemblate a strati, modellate e sovrapposte l’una sull’altra, si sono trasformate in immagini ibride, a metà strada fra incisione, pittura e scultura, leggere e tridimensionali”. Lo stesso principio che ha guidato l’artista nella realizzazione dei brevi video che introducono all’opera, dove centrali a biogas, serre di ultima generazione e reti plastiche sospese sulle coltivazioni diventano occasione di azioni performative rurali e sperimentazione sonora. “Un lavoro assolutamente etereo, ma dalle pesanti ricadute critiche e politiche”.

Gianni Milani

Ulteriori opere di Hilario Isola sono attualmente in esposizione presso la galleria “Guido Costa Project” in via Mazzini 41 a Torino, con una mostra personale dell’artista in corso fino a marzo.

Info: Reggia di Venaria, piazza della Repubblica 4, Venaria Reale (Torino); tel. 011/4992300 o www.lavenaria.it

Nelle foto: “Reggia di Venaria con giardini in fiore” (foto di Dario Fusaro) e “Tempesta” di Hilario Isola