Domenica 27 febbraio, dalle ore 14,30camminata in maschera lungo la via Francigena alla scoperta della simbologia degli animali

La Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso per Carnevale unisce la tradizione sacra a quella profana, l’arte e la cura attraverso un percorso iniziato il 23 gennaio, nel giorno di Sant’Antonio Abate dedicato per tradizione alla benedizione degli animali, che si conclude il 27 febbraio con una visita guidata, dalla 14,30, alla scoperta dei temi del Carnevale nel Medioevo alla Precettoria e una camminata in maschera, alle 16, lungo un tratto della via Francigena.

Le maschere, ispirate agli animali e alla natura, sono state realizzate nel corso del laboratorio online di creazione contemporanea e arteterapia, a cura di Serena Fumero ed Elena Maria Olivero, organizzato dai servizi didattici di Ranverso in collaborazione con “È, arte, formazione e cura”.

Una maschera nasconde per rivelare: inventando la propria si possono esprimere parti profonde di noi stessi. Artificio, stranezza, rovesciamento delle consuetudini: una maschera può mostrare l’anima più autentica di ciascuno proprio grazie alla sua eccezionalità e alla sua capacità di comunicare simbolicamente in modo immediato ed accessibile.

INFO

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso

Località Sant’Antonio di Ranverso, Buttigliera Alta (TO)

Costo: 5 euro + biglietto di ingresso (intero 5 euro, ridotto 4 euro)

Ridotto per under 18, over 65, gruppi (min. 15 persone)

Gratuito per under 6 e possessori di Abbonamento Musei

Info: 011 9367450 ranverso@ordinemauriziano.it

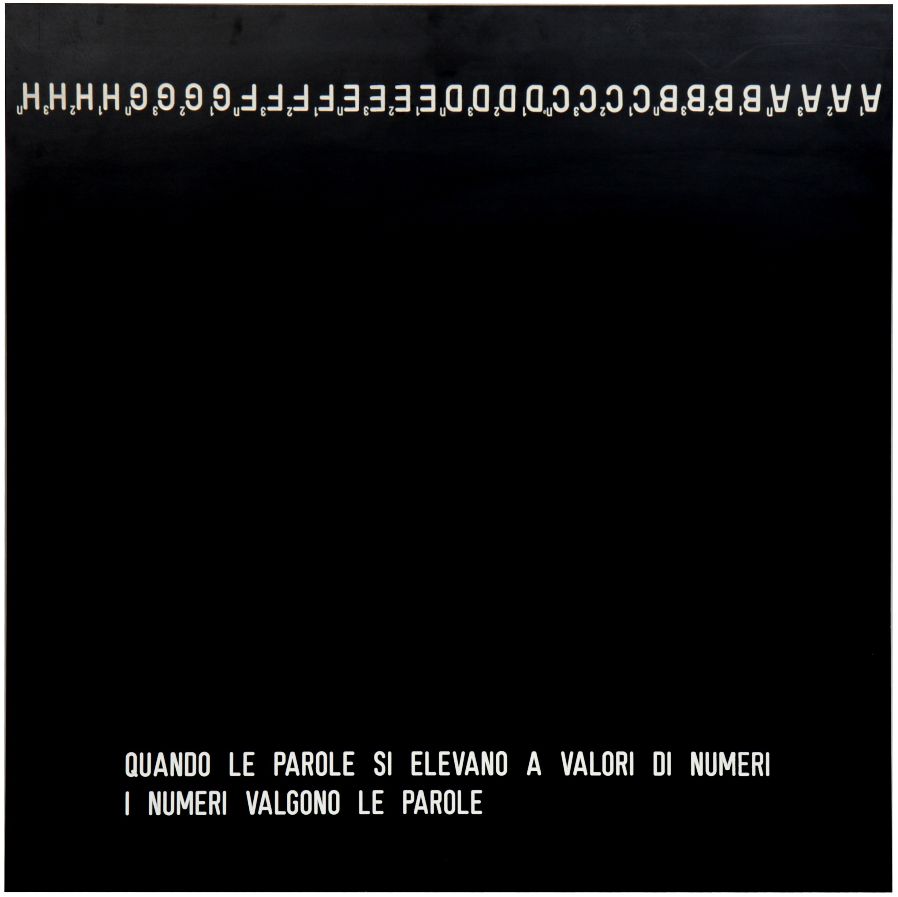

Artista, scrittore, poeta, saggista, fra gli esponenti più singolari dell’arte concettuale italiana (collabora con Enrico Castellani e Piero Manzoni alle attività della Galleria “Azimut” aperta nel 1959 a Milano), a Vincenzo Agnetti (Milano, 1926 – 1981) la “GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea” di Torino dedica, negli spazi della “Videoteca”, il quinto appuntamento del ciclo espositivo nato dalla collaborazione con l’“Archivio Storico della Biennale di Venezia” e volto a testimoniare la stagione iniziale del video d’artista italiano fra gli anni Sessanta e Settanta. A cura di Elena Volpato, l’esposizione affronta attraverso poche ma “irrinunciabili” opere, il rapporto assai complesso e complicato dell’artista con il “mestiere del fare arte” nonché un aspetto centrale del suo lavoro: “la sostituzione tra parola e numero – spiega la Volpato – come ultimo grado di analisi critica e azzeramento del linguaggio”. Tema rompicapo che emerge nei suoi lavori a partire dal 1968 con la realizzazione della “Macchina drogata”, una calcolatrice che traduce i numeri digitati in sequenze di lettere che vanno liberamente a combinarsi fra loro senza alcun significato. Del resto, bisogna dire che tutta la sua produzione “manifesta” si è sviluppata in poco di quindici anni, dal 1967 al 1981, sperimentando vari “media”, dalla fotografia al video, dalla performance alle registrazioni vocali via via fino ai testi a stampa. Delle opere precedenti, quelle che Agnetti definiva “pre-artistiche” non s’ha conoscenza; sparite, in quel periodo di “liquidazionismo” o “arte no” (rifiuto di dipingere) che va dal 1962 al 1967 (anno della sua prima personale, “Principia”, al “Palazzo dei Diamanti” a Ferrara) quando l’artista si trasferisce in Argentina per lavorare nel campo dell’automazione elettronica. Dal ’67-‘68 in poi, al ritorno a Milano, la sua ricerca – sulla via dell’azzeramento di ogni strutturato sistema culturale e nella convinzione di un’univoca, similare ambiguità di parole e numeri – si volgerà caparbiamente alla tentata utopica acquisizione di un linguaggio universale. Nell’esposizione di un’opera della serie “Assiomi”, realizzata nel 1969, Agnetti mostra sotto una sequenza di lettere rovesciate ed elevate a diversi valori numerici, una frase incisa, ben chiara: “Quando le parole si elevano a valori di numeri i numeri valgono le parole”. Come dire: l’uno e l’altro codice, lettere e numeri, si trovano in posizione di simmetrico rispecchiamento, visivo e concettuale. “Se sussiste – sottolinea la Volpato – una promessa di intensità, un sentore di dimenticato fondamento, può trovarsi solo nello spazio tra di loro, in quel

Artista, scrittore, poeta, saggista, fra gli esponenti più singolari dell’arte concettuale italiana (collabora con Enrico Castellani e Piero Manzoni alle attività della Galleria “Azimut” aperta nel 1959 a Milano), a Vincenzo Agnetti (Milano, 1926 – 1981) la “GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea” di Torino dedica, negli spazi della “Videoteca”, il quinto appuntamento del ciclo espositivo nato dalla collaborazione con l’“Archivio Storico della Biennale di Venezia” e volto a testimoniare la stagione iniziale del video d’artista italiano fra gli anni Sessanta e Settanta. A cura di Elena Volpato, l’esposizione affronta attraverso poche ma “irrinunciabili” opere, il rapporto assai complesso e complicato dell’artista con il “mestiere del fare arte” nonché un aspetto centrale del suo lavoro: “la sostituzione tra parola e numero – spiega la Volpato – come ultimo grado di analisi critica e azzeramento del linguaggio”. Tema rompicapo che emerge nei suoi lavori a partire dal 1968 con la realizzazione della “Macchina drogata”, una calcolatrice che traduce i numeri digitati in sequenze di lettere che vanno liberamente a combinarsi fra loro senza alcun significato. Del resto, bisogna dire che tutta la sua produzione “manifesta” si è sviluppata in poco di quindici anni, dal 1967 al 1981, sperimentando vari “media”, dalla fotografia al video, dalla performance alle registrazioni vocali via via fino ai testi a stampa. Delle opere precedenti, quelle che Agnetti definiva “pre-artistiche” non s’ha conoscenza; sparite, in quel periodo di “liquidazionismo” o “arte no” (rifiuto di dipingere) che va dal 1962 al 1967 (anno della sua prima personale, “Principia”, al “Palazzo dei Diamanti” a Ferrara) quando l’artista si trasferisce in Argentina per lavorare nel campo dell’automazione elettronica. Dal ’67-‘68 in poi, al ritorno a Milano, la sua ricerca – sulla via dell’azzeramento di ogni strutturato sistema culturale e nella convinzione di un’univoca, similare ambiguità di parole e numeri – si volgerà caparbiamente alla tentata utopica acquisizione di un linguaggio universale. Nell’esposizione di un’opera della serie “Assiomi”, realizzata nel 1969, Agnetti mostra sotto una sequenza di lettere rovesciate ed elevate a diversi valori numerici, una frase incisa, ben chiara: “Quando le parole si elevano a valori di numeri i numeri valgono le parole”. Come dire: l’uno e l’altro codice, lettere e numeri, si trovano in posizione di simmetrico rispecchiamento, visivo e concettuale. “Se sussiste – sottolinea la Volpato – una promessa di intensità, un sentore di dimenticato fondamento, può trovarsi solo nello spazio tra di loro, in quel  nero compatto della bachelite che sembra arretrare nel tempo, come volesse sottrarsi alla funzione di supporto agli instabili segni bianchi. Il nero che occupa il centro e la maggior estensione dell’opera è una delle molteplici forme di quel vuoto attorno al quale si raduna tutta l’intelligenza dell’opera di Agnetti. Un vuoto nato dal voluto collasso di tutti i linguaggi e tuttavia aperto alla ricerca di qualcosa, forse un’eco, un rimbombo sonoro che abbia a che fare con l’interiorità del senso e non con la formulazione di un significato”. Il tema della permutabilità di parole e numeri giunge a compiuta espressione nel 1973, anno di realizzazione del video presentato in mostra, “Documentario N.2”, dove, nell’arco di pochi minuti si assiste al passaggio dalla messa in scena dei più tipici e scolastici codici del linguaggio documentario all’ermetico prodursi della voce dell’artista che pronuncia un discorso fatto unicamente di numeri e diverse intonazioni espressive, mentre le immagini passano dalla ripresa fissa di una sequenza numerica trasformata in pattern visivo allo schermo nero, al buio che è anche interruzione-azzeramento di suoni. Il 1973 è pure l’anno di realizzazione di “Frammento di Tavola di Dario tradotto in tutte le lingue”, dove si trova l’evocazione di un passato remoto presentato con i caratteri della scrittura cuneiforme per confrontarsi con una sequenza numerica, linguaggio del presente tecnologico. “La linea di confine tra l’una e l’altra immagine è uno iato nel tempo che rende ancor più profondo l’evidente tradimento che si nasconde nella promessa di una traduzione universale. L’opera nella sua semplice ieraticità è la rovesciata ‘Stele di Rosetta’ che l’artista ci consegna per scardinare di ogni passato e futuro linguaggio la presunzione illusoria di possedere le chiavi del significato”.

nero compatto della bachelite che sembra arretrare nel tempo, come volesse sottrarsi alla funzione di supporto agli instabili segni bianchi. Il nero che occupa il centro e la maggior estensione dell’opera è una delle molteplici forme di quel vuoto attorno al quale si raduna tutta l’intelligenza dell’opera di Agnetti. Un vuoto nato dal voluto collasso di tutti i linguaggi e tuttavia aperto alla ricerca di qualcosa, forse un’eco, un rimbombo sonoro che abbia a che fare con l’interiorità del senso e non con la formulazione di un significato”. Il tema della permutabilità di parole e numeri giunge a compiuta espressione nel 1973, anno di realizzazione del video presentato in mostra, “Documentario N.2”, dove, nell’arco di pochi minuti si assiste al passaggio dalla messa in scena dei più tipici e scolastici codici del linguaggio documentario all’ermetico prodursi della voce dell’artista che pronuncia un discorso fatto unicamente di numeri e diverse intonazioni espressive, mentre le immagini passano dalla ripresa fissa di una sequenza numerica trasformata in pattern visivo allo schermo nero, al buio che è anche interruzione-azzeramento di suoni. Il 1973 è pure l’anno di realizzazione di “Frammento di Tavola di Dario tradotto in tutte le lingue”, dove si trova l’evocazione di un passato remoto presentato con i caratteri della scrittura cuneiforme per confrontarsi con una sequenza numerica, linguaggio del presente tecnologico. “La linea di confine tra l’una e l’altra immagine è uno iato nel tempo che rende ancor più profondo l’evidente tradimento che si nasconde nella promessa di una traduzione universale. L’opera nella sua semplice ieraticità è la rovesciata ‘Stele di Rosetta’ che l’artista ci consegna per scardinare di ogni passato e futuro linguaggio la presunzione illusoria di possedere le chiavi del significato”.

Il primo incontro tra i due avvenne sette anni fa allorché Maurizio De Giovanni adattò per il palcoscenico “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Kesey, poi arrivò il successo del commissario Lojacono e dell’avamposto poliziesco dei “Bastardi di Pizzofalcone” (una sorta di 87° distretto newyorkese con stanza a Napoli), con le sue facce, con i drammi personali, con i casi da risolvere. Una collaborazione, fatta di amicizia e di desiderio di sperimentare su più fronti, quella nata tra Alessandro Gassmann e il giallista più acclamato di casa nostra (il pubblico che corre in libreria o punta gli occhi sulla tivù di casa per i casi del commissario Ricciardi, di Mina Settembre o dell’ex agente segreto Sara), da cui è nato “Il silenzio grande”, visto al cinema e giunto finalmente al Carignano per la stagione dello Stabile torinese.

Il primo incontro tra i due avvenne sette anni fa allorché Maurizio De Giovanni adattò per il palcoscenico “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Kesey, poi arrivò il successo del commissario Lojacono e dell’avamposto poliziesco dei “Bastardi di Pizzofalcone” (una sorta di 87° distretto newyorkese con stanza a Napoli), con le sue facce, con i drammi personali, con i casi da risolvere. Una collaborazione, fatta di amicizia e di desiderio di sperimentare su più fronti, quella nata tra Alessandro Gassmann e il giallista più acclamato di casa nostra (il pubblico che corre in libreria o punta gli occhi sulla tivù di casa per i casi del commissario Ricciardi, di Mina Settembre o dell’ex agente segreto Sara), da cui è nato “Il silenzio grande”, visto al cinema e giunto finalmente al Carignano per la stagione dello Stabile torinese. Da buon giallista, anche in quella biblioteca che parrebbe immersa nella vivace linearità del racconto, De Giovanni trova modo di costruire inaspettatamente l’essere e l’apparenza, di unire il mondo dei vivi e quello dei morti (ma più non si può dire, scoprirà felicemente ogni cosa lo spettatore). La regia di Gassmann srotola a poco a poco lo svolgersi della vicenda, le cose mai dette, gli angoli dei sentimenti negati, a volte con piccoli particolari, con gesti o con giochi di luci, con gli attimi di un tempo impressi nel velo che divide il pubblico e la scena. Il teatro mette ancora più a fuoco l’ambiente claustrofobico che il cinema poteva spezzare in qualche respiro all’esterno, forse qui spinge il pedale della comicità ma senza mai interrompere il clima di drammaticità sottile che riempie il palcoscenico. Ha un prezioso alleato in Massimiliano Gallo, chiuso saldamente nel bozzolo di Valerio, nella sua moderna misantropia, nella propria ingenuità, nella volontà di voler rimanere intimamente ancorato al passato, e pronto a esplodere nelle verità che gli si concretizzano davanti, dialogo dopo dialogo, una prova davvero matura, giocata tra mille sfumature, dove l’attore attinge, nella parola e nei gesti, nel modo di muoversi attraverso la scena, al panorama eduardiano o a certi dialoghi spezzettati che ricordano da vicino il compianto Troisi. Accanto a lui, Stefania Rocca, Pina Giarmanà dalla schietta umanità, e i figli Paola Senatore e Jacopo Sorbini, capaci di costruire nei loro interventi due personaggi pieni di precisi, apprezzati chiaroscuri. Un vero successo alla prima. Repliche sino a domenica 6 marzo.

Da buon giallista, anche in quella biblioteca che parrebbe immersa nella vivace linearità del racconto, De Giovanni trova modo di costruire inaspettatamente l’essere e l’apparenza, di unire il mondo dei vivi e quello dei morti (ma più non si può dire, scoprirà felicemente ogni cosa lo spettatore). La regia di Gassmann srotola a poco a poco lo svolgersi della vicenda, le cose mai dette, gli angoli dei sentimenti negati, a volte con piccoli particolari, con gesti o con giochi di luci, con gli attimi di un tempo impressi nel velo che divide il pubblico e la scena. Il teatro mette ancora più a fuoco l’ambiente claustrofobico che il cinema poteva spezzare in qualche respiro all’esterno, forse qui spinge il pedale della comicità ma senza mai interrompere il clima di drammaticità sottile che riempie il palcoscenico. Ha un prezioso alleato in Massimiliano Gallo, chiuso saldamente nel bozzolo di Valerio, nella sua moderna misantropia, nella propria ingenuità, nella volontà di voler rimanere intimamente ancorato al passato, e pronto a esplodere nelle verità che gli si concretizzano davanti, dialogo dopo dialogo, una prova davvero matura, giocata tra mille sfumature, dove l’attore attinge, nella parola e nei gesti, nel modo di muoversi attraverso la scena, al panorama eduardiano o a certi dialoghi spezzettati che ricordano da vicino il compianto Troisi. Accanto a lui, Stefania Rocca, Pina Giarmanà dalla schietta umanità, e i figli Paola Senatore e Jacopo Sorbini, capaci di costruire nei loro interventi due personaggi pieni di precisi, apprezzati chiaroscuri. Un vero successo alla prima. Repliche sino a domenica 6 marzo.

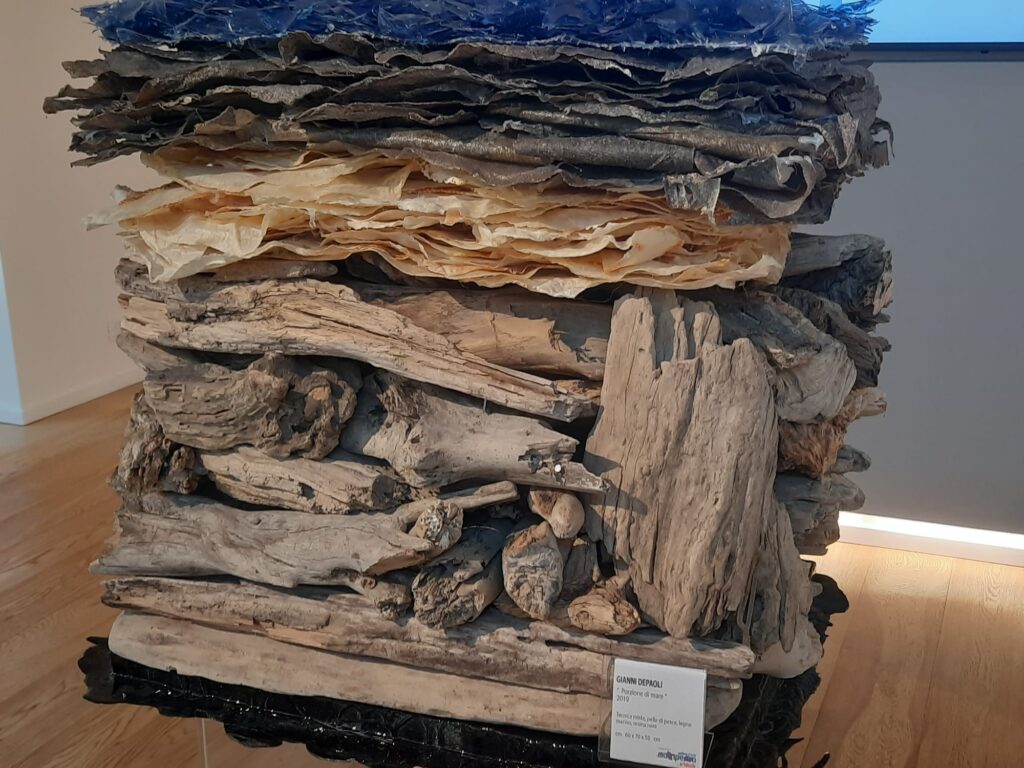

Conversazioni d’autore (sette per sei incontri): esperti d’arte, artisti, storici e collezionisti. Saranno loro i protagonisti degli appuntamenti di approfondimento sulle tematiche e sulle opere esposte nella rassegna “Oltre il giardino. L’abbecedario di Paolo Pejrone” al Castello di Miradolo di San Secondo di Pinerolo, sede della “Fondazione Cosso” promotrice della mostra e degli incontri, a cura di Paola Eynard e Roberto Galimberti, in collaborazione con Enrica Melossi. Della rassegna dedicata a Pejrone – grande papà di “giardini felici” – già si è trattato in occasione dell’inaugurazione, nel maggio dell’anno scorso. Si tratta, come ribadiscono gli organizzatori, di un progetto espositivo immaginato come un cammino ideale lungo un anno (fino al 15 maggio prossimo), che “segue il corso delle stagioni e accompagna il trascorrere del tempo con le opere in mostra che cambiano con il variare delle stesse stagioni”. Intorno al concetto di “abbecedario”, in rigoroso “dis-ordine alfabetico”, si trovano i pensieri, i riferimenti, i dubbi e le speranze che hanno segnato gli oltre 50 anni di carriera dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone in dialogo con opere d’arte, oggetti, fotografie, acquerelli, progetti, memorabilia, video e installazioni provenienti, per la maggior parte, da collezioni private e distribuite nelle sale storiche del settecentesco Castello e nei sei ettari di “Parco all’inglese” che lo circondano. In questo suggestivo e ben articolato scenario natural-artistico si terranno le sei “Conversazioni”, programmate dal prossimo sabato 26 febbraio fino al 2 giugno, sempre il sabato pomeriggio alle ore 15. Tutti gli incontri sono gratuiti, compresi nel biglietto di ingresso alla mostra ed aperti a visitatori, appassionati d’arte ed insegnanti (gli incontri sono infatti inseriti nel calendario del corso docenti del “Progetto Ulisse”, accreditato dal “MIUR” a livello regionale). Ad ogni appuntamento, alle 16,30, segue una visita guidata con i curatori della mostra e per renderne il più possibile accessibile i contenuti è prevista una registrazione audio e la successiva pubblicazione sul canale “Spotify” del Castello di Miradolo. Ad aprire il ciclo di appuntamenti, sabato 26 febbraio, saranno Francesco Poli (docente di “Storia dell’arte contemporanea” all “Accademia di Brera” a Milano e “Chargé de cours” all’“Université Paris 8”) ed Oscar Chiantore (docente di “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” all’Università di Torino). I due dialogheranno con il pubblico su: “Materiali naturali e materiali artificiali. Problemi di conservazione”. A seguirli, nei sabati successivi (programma dettagliato su

Conversazioni d’autore (sette per sei incontri): esperti d’arte, artisti, storici e collezionisti. Saranno loro i protagonisti degli appuntamenti di approfondimento sulle tematiche e sulle opere esposte nella rassegna “Oltre il giardino. L’abbecedario di Paolo Pejrone” al Castello di Miradolo di San Secondo di Pinerolo, sede della “Fondazione Cosso” promotrice della mostra e degli incontri, a cura di Paola Eynard e Roberto Galimberti, in collaborazione con Enrica Melossi. Della rassegna dedicata a Pejrone – grande papà di “giardini felici” – già si è trattato in occasione dell’inaugurazione, nel maggio dell’anno scorso. Si tratta, come ribadiscono gli organizzatori, di un progetto espositivo immaginato come un cammino ideale lungo un anno (fino al 15 maggio prossimo), che “segue il corso delle stagioni e accompagna il trascorrere del tempo con le opere in mostra che cambiano con il variare delle stesse stagioni”. Intorno al concetto di “abbecedario”, in rigoroso “dis-ordine alfabetico”, si trovano i pensieri, i riferimenti, i dubbi e le speranze che hanno segnato gli oltre 50 anni di carriera dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone in dialogo con opere d’arte, oggetti, fotografie, acquerelli, progetti, memorabilia, video e installazioni provenienti, per la maggior parte, da collezioni private e distribuite nelle sale storiche del settecentesco Castello e nei sei ettari di “Parco all’inglese” che lo circondano. In questo suggestivo e ben articolato scenario natural-artistico si terranno le sei “Conversazioni”, programmate dal prossimo sabato 26 febbraio fino al 2 giugno, sempre il sabato pomeriggio alle ore 15. Tutti gli incontri sono gratuiti, compresi nel biglietto di ingresso alla mostra ed aperti a visitatori, appassionati d’arte ed insegnanti (gli incontri sono infatti inseriti nel calendario del corso docenti del “Progetto Ulisse”, accreditato dal “MIUR” a livello regionale). Ad ogni appuntamento, alle 16,30, segue una visita guidata con i curatori della mostra e per renderne il più possibile accessibile i contenuti è prevista una registrazione audio e la successiva pubblicazione sul canale “Spotify” del Castello di Miradolo. Ad aprire il ciclo di appuntamenti, sabato 26 febbraio, saranno Francesco Poli (docente di “Storia dell’arte contemporanea” all “Accademia di Brera” a Milano e “Chargé de cours” all’“Université Paris 8”) ed Oscar Chiantore (docente di “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” all’Università di Torino). I due dialogheranno con il pubblico su: “Materiali naturali e materiali artificiali. Problemi di conservazione”. A seguirli, nei sabati successivi (programma dettagliato su  s’accompagneranno alle immagini davvero importanti raccolte nella “veste invernale” della mostra e che serviranno a costruire un curioso dialogo immaginario con l’“abbecedario” di Pejrone “intessendo riferimenti e suggestioni e suggerendo letture e possibili interpretazioni del percorso di visita per costruire un cammino, oltre il giardino”. Dal “Concetto spaziale” di Lucio Fontana, al “Cardo e pesche” di Piero Gilardi, l’iter espositivo propone la messa in scena di opere di Giovanni Frangi (con quella delizia di “Urpflanze” del 2020) in cui l’artista milanese affronta il tema delle “ninfee” – magnifica ossessione di Monet – per proseguire con l’installazione “Venti Frammenti” di Giorgio Griffa, con il poster di Robert Rauschenberg dedicato alle celebrazioni della “Prima Giornata Mondiale della Terra” “Earth Day 22 April” (Anni ’70) e con la “Foglia”(Anni ’80) di Arrigo Lora Totino, fra i maggiori interpreti del movimento della “Poesia Concreta”. A ruota, i suggestivi “Erbari” di Mario Merz e Giuseppe Penone, indiscussi protagonisti dell’Arte Povera, i “116 Particolari visibili e misurabili di infinito” di Giovanni Anselmo, il “Senza titolo” (Anni ’70 – Oriente racchiuso in un fiore proveniente dalla Cina) del re della Pop Art Andy Warhol e la scultura sospesa “Verticale” creata appositamente per il Castello da Paola Anziché. Autentici grandiosi messaggi di arte contemporanea. Mostra nella mostra. In un contesto naturale e di storica ambientazione da far perdere il fiato. A completare l’esposizione, un’installazione sonora a cura del progetto artistico “Avant-dernière pensée”, con musiche di Rossini, Beethoven e una riscrittura di “Apartment House 1776” di John Cage.

s’accompagneranno alle immagini davvero importanti raccolte nella “veste invernale” della mostra e che serviranno a costruire un curioso dialogo immaginario con l’“abbecedario” di Pejrone “intessendo riferimenti e suggestioni e suggerendo letture e possibili interpretazioni del percorso di visita per costruire un cammino, oltre il giardino”. Dal “Concetto spaziale” di Lucio Fontana, al “Cardo e pesche” di Piero Gilardi, l’iter espositivo propone la messa in scena di opere di Giovanni Frangi (con quella delizia di “Urpflanze” del 2020) in cui l’artista milanese affronta il tema delle “ninfee” – magnifica ossessione di Monet – per proseguire con l’installazione “Venti Frammenti” di Giorgio Griffa, con il poster di Robert Rauschenberg dedicato alle celebrazioni della “Prima Giornata Mondiale della Terra” “Earth Day 22 April” (Anni ’70) e con la “Foglia”(Anni ’80) di Arrigo Lora Totino, fra i maggiori interpreti del movimento della “Poesia Concreta”. A ruota, i suggestivi “Erbari” di Mario Merz e Giuseppe Penone, indiscussi protagonisti dell’Arte Povera, i “116 Particolari visibili e misurabili di infinito” di Giovanni Anselmo, il “Senza titolo” (Anni ’70 – Oriente racchiuso in un fiore proveniente dalla Cina) del re della Pop Art Andy Warhol e la scultura sospesa “Verticale” creata appositamente per il Castello da Paola Anziché. Autentici grandiosi messaggi di arte contemporanea. Mostra nella mostra. In un contesto naturale e di storica ambientazione da far perdere il fiato. A completare l’esposizione, un’installazione sonora a cura del progetto artistico “Avant-dernière pensée”, con musiche di Rossini, Beethoven e una riscrittura di “Apartment House 1776” di John Cage.

Le sue opere sono realizzate con legni tinti e denotano una grande ricchezza di sintesi, in cui le forme geometriche paiono mosaici e vivono all’interno di una evoluzione di simboli e di un equilibrato rapporto prospettico, che non è mai fine a se stesso.

Le sue opere sono realizzate con legni tinti e denotano una grande ricchezza di sintesi, in cui le forme geometriche paiono mosaici e vivono all’interno di una evoluzione di simboli e di un equilibrato rapporto prospettico, che non è mai fine a se stesso. Tecnica ad olio e spatola su tela sono i due registri su cui si fonda l’opera di Davide Tornielli, che unisce diversi valori contenutisticia una gestualità dinamica e vivace, con le quale ottiene importanti risultati tecnici stilistici. Il segno è ben ritmato, graffiante, di larghe stesure, animato da una resa materica incisiva, capace di porre in risalto una creatività molto originale e una notevole libertà di forma. I soggetti sono prevalentemente naturalistici, in grado di assumere valori umano-sociali di grande ricchezza esistenziale. L’intonazione cromatica risulta estrosa, alternata al movimento scenico vitale e incisivo, arricchito di un importante aspetto simbolico.

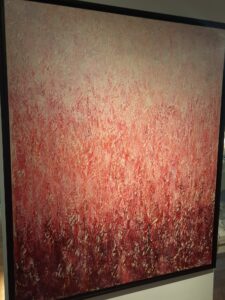

Tecnica ad olio e spatola su tela sono i due registri su cui si fonda l’opera di Davide Tornielli, che unisce diversi valori contenutisticia una gestualità dinamica e vivace, con le quale ottiene importanti risultati tecnici stilistici. Il segno è ben ritmato, graffiante, di larghe stesure, animato da una resa materica incisiva, capace di porre in risalto una creatività molto originale e una notevole libertà di forma. I soggetti sono prevalentemente naturalistici, in grado di assumere valori umano-sociali di grande ricchezza esistenziale. L’intonazione cromatica risulta estrosa, alternata al movimento scenico vitale e incisivo, arricchito di un importante aspetto simbolico. Una venatura mistica è presente nelle opere di Gennaro Trematerra, in cui vive un’atmosfera densa di fascino e di magia. Si tratta di una pittura che evoca riflessioni ricorrenti in cui lo stile raffinato e l’impianto strutturale, di forte valenza formale, offrono al visitatore un’interpretazione narrativa molto significativa. Nelle opere di questo artista il colore risulta mutevole e crea innumerevoli effetti che si coordinano in una prospettiva spaziale suggestiva e ricca di simbolismo. Il linguaggio utilizzato da Gennaro Trematerra è rivolto a una profonda ricerca interiore e a un vero lirismo, dove l’aspetto delle immagini reali o irreali testimonia un’arte in cui la creatività si sposa allo spessore culturale. In queste opere emergono armonia cromatica e sapienti velature, in cui i giochi chiaroscurali e i movimenti materici raggiungono un enorme spessore tecnico e un’ampiezza altrettanto significativa.

Una venatura mistica è presente nelle opere di Gennaro Trematerra, in cui vive un’atmosfera densa di fascino e di magia. Si tratta di una pittura che evoca riflessioni ricorrenti in cui lo stile raffinato e l’impianto strutturale, di forte valenza formale, offrono al visitatore un’interpretazione narrativa molto significativa. Nelle opere di questo artista il colore risulta mutevole e crea innumerevoli effetti che si coordinano in una prospettiva spaziale suggestiva e ricca di simbolismo. Il linguaggio utilizzato da Gennaro Trematerra è rivolto a una profonda ricerca interiore e a un vero lirismo, dove l’aspetto delle immagini reali o irreali testimonia un’arte in cui la creatività si sposa allo spessore culturale. In queste opere emergono armonia cromatica e sapienti velature, in cui i giochi chiaroscurali e i movimenti materici raggiungono un enorme spessore tecnico e un’ampiezza altrettanto significativa. Il percorso formativo di questo artista comunica allo spettatore una ricerca scandita da una descrizione di denso valore umano contraddistinta da una forma libera e da una personalità di ampio respiro. Egli usa un colore definibile quale “esoterico”, in grado di elevarsi in uno spazio illuminato da giochi di luce e da un’esecuzione tecnica ricca di continue vibrazioni. Il dialogo che instaura con lo spettatore è percorso da un profondo esistenzialismo e emerge in tutte le sue creazioni, evidenziando valori tanto visivi quanto contenutistici.

Il percorso formativo di questo artista comunica allo spettatore una ricerca scandita da una descrizione di denso valore umano contraddistinta da una forma libera e da una personalità di ampio respiro. Egli usa un colore definibile quale “esoterico”, in grado di elevarsi in uno spazio illuminato da giochi di luce e da un’esecuzione tecnica ricca di continue vibrazioni. Il dialogo che instaura con lo spettatore è percorso da un profondo esistenzialismo e emerge in tutte le sue creazioni, evidenziando valori tanto visivi quanto contenutistici.

“ In via Principe Amedeo – spiega Paolo Mondazzi – è raccolto il fondo della collezione, che consta di oltre 1500 pezzi, fedeli copie di celebri statue che vanno da esemplari provenienti dall’antico Egitto a opere del Novecento, dal gigantesco David di Michelangelo a calchi di gemme e monete anche di pochi millimetri.

“ In via Principe Amedeo – spiega Paolo Mondazzi – è raccolto il fondo della collezione, che consta di oltre 1500 pezzi, fedeli copie di celebri statue che vanno da esemplari provenienti dall’antico Egitto a opere del Novecento, dal gigantesco David di Michelangelo a calchi di gemme e monete anche di pochi millimetri.

Alla morte del Gonetto nel 1975 (il Gilardini era scomparso già negli anni Trenta) la Gipsoteca di Torino passò alla gestione della famiglia Mondazzi, che proseguì nell’incremento delle opere, con l’acquisto, nei primi anni Ottanta, dei calchi e dei modelli della gipsoteca di Bologna, insieme ai rinnovati rapporti con la Gipsoteca nazionale di Firenze, per il tramite del professor Andrea Chiesi.

Alla morte del Gonetto nel 1975 (il Gilardini era scomparso già negli anni Trenta) la Gipsoteca di Torino passò alla gestione della famiglia Mondazzi, che proseguì nell’incremento delle opere, con l’acquisto, nei primi anni Ottanta, dei calchi e dei modelli della gipsoteca di Bologna, insieme ai rinnovati rapporti con la Gipsoteca nazionale di Firenze, per il tramite del professor Andrea Chiesi.