VENERDÌ 11 MARZO ORE 21.30

Ingresso Intero 20 € | Ridotto Under 30 10 € | Live Streaming 5 €

DAVIDE AMBROGIO TRIO

Evocazioni Invocazioni

PRIMA DATA ITALIANA

Davide Ambrogio, cantante e polistrumentista, torna al FolkClub dopo aver impressionato con il progetto Linguamadre nell’ottobre 2020 e aver conseguito da solista i premi Musica contro le Mafie ed Ethnos Gener/Azioni 2020. In questa occasione presenta l’album d’esordio Evocazioni e Invocazioni, già inserito nella Transglobal Music Chart e nella World Music Chart Europe, è stato premiato da Songlines Magazine per la Top of The World Album di novembre 2021. Il disco è il risultato di un lavoro che recupera le molteplici funzioni del canto, capace di tradurre un’espressione vocale legata alla tradizione orale Aspromontana calabrese in elementi sonori contemporanei. Così come nella musica di tradizione orale ogni canto ed ogni suono si manifestano all’interno di un rito, ciascun brano del concerto è legato a una specifica funzione –dalla ninna nanna al canto di protesta, dal lamento allo scongiuro. Nel live, l’artista calabrese costruisce intorno alla voce uno spettacolo immersivo attraverso l’utilizzo di lira, chitarra con matite, tamburo a cornice, zumpettana, zampogna e live electronics. Nella ricerca timbrica, melodica e ritmica, lo spettacolo racconta una verità intima e attuale, in grado di evocare suggestioni diverse, nel presente.

————————

SABATO 12 MARZO ORE 21.30

Ingresso Intero 20 € | Ridotto Under 30 10 € | Live Streaming 5 €

ADRIANNE WEST (USA), LUIGI BONAFEDE E ENZO ZIRILLI

presentano

Tynerly!

feat. MASSIMO BALDIOLI & MARCO MICHELI

Un sodalizio ultraventennale quello tra il pianista Luigi Bonafede e il batterista e percussionista Enzo Zirilli, affermati jazzisti nostrani che poco prima del Lockdown decidono di celebrare la musica di uno dei loro massimi idoli -McCoy Tyner- con una serie di concerti, prima in trio e poi con il fantastico valore aggiunto della straordinaria voce della cantante americana Adrienne West, che firma i firma i testi delle composizioni del grande pianista statunitense (composizioni che sono sempre state prive di testi, a parte You taught my heart to sing cantato da Dianne Reeves) dando origine a un progetto di altissima caratura artistica, assolutamente inedito, originale e inaspettato. Con loro tre, Massimo Baldioli al sax e Marco Micheli al contrabbasso, per un concerto imperdibile!

E’ un sodalizio quello che lega la compagnia teatrale Faber Teater e l’associazione Area Onlus di Torino e che trova un nuovo momento di collaborazione venerdì 11 marzo, alle 21, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino con lo spettacolo Allegro cantabile; Faber Teater e Area Onlus collaborano ancora insieme per una serata di raccolta fondi a favore del diritto alla lettura per tutti i bambini e le bambine con il progetto Vietato Non Sfogliare, che promuove l’utilizzo e la conoscenza dei libri accessibili.

E’ un sodalizio quello che lega la compagnia teatrale Faber Teater e l’associazione Area Onlus di Torino e che trova un nuovo momento di collaborazione venerdì 11 marzo, alle 21, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino con lo spettacolo Allegro cantabile; Faber Teater e Area Onlus collaborano ancora insieme per una serata di raccolta fondi a favore del diritto alla lettura per tutti i bambini e le bambine con il progetto Vietato Non Sfogliare, che promuove l’utilizzo e la conoscenza dei libri accessibili.

Il Paese della Poesia di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, unico in tutta Italia, si arricchisce di ulteriori tre stele con le poesie vincitrici dell’ultima edizione del concorso “Il Federiciano”, ideato e promosso dall’Aletti Editore.

Il Paese della Poesia di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, unico in tutta Italia, si arricchisce di ulteriori tre stele con le poesie vincitrici dell’ultima edizione del concorso “Il Federiciano”, ideato e promosso dall’Aletti Editore.

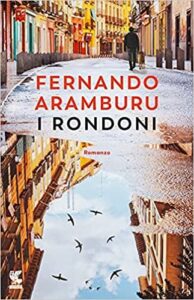

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria In attesa dell’evento scrive ogni giorno nel suo appartamento che condivide con l’affetto più fedele, la cagnolina Pepa. Possiede una nutrita biblioteca e progressivamente tende a separarsi dai suoi amati libri, ma soprattutto analizza la sua vita e i legami con le persone che hanno incrociato la sua strada.

In attesa dell’evento scrive ogni giorno nel suo appartamento che condivide con l’affetto più fedele, la cagnolina Pepa. Possiede una nutrita biblioteca e progressivamente tende a separarsi dai suoi amati libri, ma soprattutto analizza la sua vita e i legami con le persone che hanno incrociato la sua strada. Il romanzo è ambiento in un’antica villa di Budrio dove s’incrociano le vite di due donne, assai diverse fra loro, accomunate dall’attesa di un grande evento musicale.

Il romanzo è ambiento in un’antica villa di Budrio dove s’incrociano le vite di due donne, assai diverse fra loro, accomunate dall’attesa di un grande evento musicale. Amanda Sthers è un caleidoscopio di creatività: autrice di romanzi, testi teatrali, canzoni, sceneggiatrice e regista. Oltra ad avere scritto questo romanzo ha anche diretto l’omonimo film “Promises” del 2021 interpretato da Pierfrancesco Savino, Kelly Reilly e Jan Reno. Ed effettivamente la sua scrittura scorre veloce con un ritmo cinematografico.

Amanda Sthers è un caleidoscopio di creatività: autrice di romanzi, testi teatrali, canzoni, sceneggiatrice e regista. Oltra ad avere scritto questo romanzo ha anche diretto l’omonimo film “Promises” del 2021 interpretato da Pierfrancesco Savino, Kelly Reilly e Jan Reno. Ed effettivamente la sua scrittura scorre veloce con un ritmo cinematografico. Questo thriller è stato scritto dall’americana Amy Engel che prima di dedicarsi alla letteratura è stata avvocato penalista. In questa pagine sciorina una sorta di noir ambientato nella provincia rurale americana e inizia con un colpo al cuore. La morte di due amiche dodicenni alle quali l’assassino ha tagliato la gola e poi le ha abbandonate, a soffocare negli ultimi gorgoglii di vita, in uno squallido parco giochi.

Questo thriller è stato scritto dall’americana Amy Engel che prima di dedicarsi alla letteratura è stata avvocato penalista. In questa pagine sciorina una sorta di noir ambientato nella provincia rurale americana e inizia con un colpo al cuore. La morte di due amiche dodicenni alle quali l’assassino ha tagliato la gola e poi le ha abbandonate, a soffocare negli ultimi gorgoglii di vita, in uno squallido parco giochi.