A ricordarlo sarà Roberto Vecchioni, che al “Teatro Sociale” di Alba, incontrerà i diciottenni albesi, nell’ambito delle celebrazioni di “Beppe Fenoglio 22”

Lunedì 28 novembre, ore 20,30

Alba (Cuneo)

Da poeta a poeta. Da Beppe Fenoglio (Alba, 1922 – Torino, 1963) a Roberto Vecchioni. Il primo grande scrittore – partigiano e narratore di storie intimamente assorbite dalle poetiche magie di un territorio, la sua Langa, che è poesia per originaria vocazione; il secondo, cantautore – professore (o professore – cantautore?) che di ogni parola in note fa strumento capace di impegolare la quotidianità di affetti e sentimenti, pur anche all’apparenza banali, in galoppate di liriche emozioni che vanno dritte dritte al cuore. E lì ti restano, per sempre. Davvero saggia dunque la decisione di accomunare le due figure – saltando senza imbarazzo alcuno, tempi e luoghi e ambiti di “mestiere” – per una serata inserita nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Fenoglio. L’appuntamento è per Lunedì 28 novembre (alle 20,30), al Teatro Sociale “Giorgio Busca”, al numero 3 di piazza Vittorio Veneto, ad Alba. E sarà appuntamento mirato, durante il quale il cantautore di Carate Brianza incontrerà i diciottenni albesi. Ma non solo. Suoi potenziali alunni/e. Per loro, certamente, un’occasione speciale per ascoltare de visu una lezione del professor Vecchioni in dialogo anche con la direttrice del “Centro Studi Beppe Fenoglio”, Bianca Roagna, inframmezzata da poetiche letture a cura di Laura Della Valle. “Convitato di pietra” e grande festeggiato il celebre papà del “Partigiano Johnny”. Nell’occasione, a Roberto Vecchioni verrà anche conferito il riconoscimento “Testimone di Bellezza 2022”, dall’Associazione Culturale “Premio Roddi”, fra i partecipanti al programma “Resistenza nella memoria 2022” organizzato dall’“Assessorato comunale alla Cultura” in collaborazione con le associazioni cittadine e in particolare con il “Centro Studi Beppe Fenoglio”, per celebrare il 78° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba (Zona Libera dal 10 ottobre al 2 novembre 1944) e il 73° del conferimento alla città della “Medaglia d’Oro al Valore Militare”.

Da poeta a poeta. Da Beppe Fenoglio (Alba, 1922 – Torino, 1963) a Roberto Vecchioni. Il primo grande scrittore – partigiano e narratore di storie intimamente assorbite dalle poetiche magie di un territorio, la sua Langa, che è poesia per originaria vocazione; il secondo, cantautore – professore (o professore – cantautore?) che di ogni parola in note fa strumento capace di impegolare la quotidianità di affetti e sentimenti, pur anche all’apparenza banali, in galoppate di liriche emozioni che vanno dritte dritte al cuore. E lì ti restano, per sempre. Davvero saggia dunque la decisione di accomunare le due figure – saltando senza imbarazzo alcuno, tempi e luoghi e ambiti di “mestiere” – per una serata inserita nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Fenoglio. L’appuntamento è per Lunedì 28 novembre (alle 20,30), al Teatro Sociale “Giorgio Busca”, al numero 3 di piazza Vittorio Veneto, ad Alba. E sarà appuntamento mirato, durante il quale il cantautore di Carate Brianza incontrerà i diciottenni albesi. Ma non solo. Suoi potenziali alunni/e. Per loro, certamente, un’occasione speciale per ascoltare de visu una lezione del professor Vecchioni in dialogo anche con la direttrice del “Centro Studi Beppe Fenoglio”, Bianca Roagna, inframmezzata da poetiche letture a cura di Laura Della Valle. “Convitato di pietra” e grande festeggiato il celebre papà del “Partigiano Johnny”. Nell’occasione, a Roberto Vecchioni verrà anche conferito il riconoscimento “Testimone di Bellezza 2022”, dall’Associazione Culturale “Premio Roddi”, fra i partecipanti al programma “Resistenza nella memoria 2022” organizzato dall’“Assessorato comunale alla Cultura” in collaborazione con le associazioni cittadine e in particolare con il “Centro Studi Beppe Fenoglio”, per celebrare il 78° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba (Zona Libera dal 10 ottobre al 2 novembre 1944) e il 73° del conferimento alla città della “Medaglia d’Oro al Valore Militare”.

Il “Testimone di Bellezza 2022” conferito a Vecchioni vuole essere un tangibile “riconoscimento – sottolineano i responsabili – all’indiscusso valore poetico delle sue canzoni e dei suoi scritti, alla sua capacità di accostarsi a ogni parola con la cura attenta dello scopritore, scrostarla dalla banalità della comunicazione quotidiana per esaltarne le potenzialità espressive”. I ragazzi presenti all’incontro riceveranno in dono la “Costituzione della Repubblica italiana” e il libro “Tutti i racconti” di Beppe Fenoglio.

La serata, a ingresso libero, è aperta al pubblico con prenotazione su www.beppefenoglio22.it fino a esaurimento posti. Anche per il calendario dei prossimi appuntamenti, sempre in divenire, consultare il sito del “Centenario Fenogliano: www.beppefenoglio22.it o telefonare al “Centro Studi Beppe Fenoglio” allo 0173/364623.

g.m.

Nelle foto:

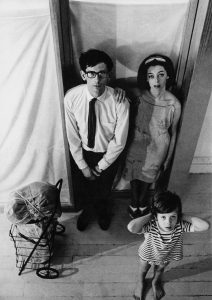

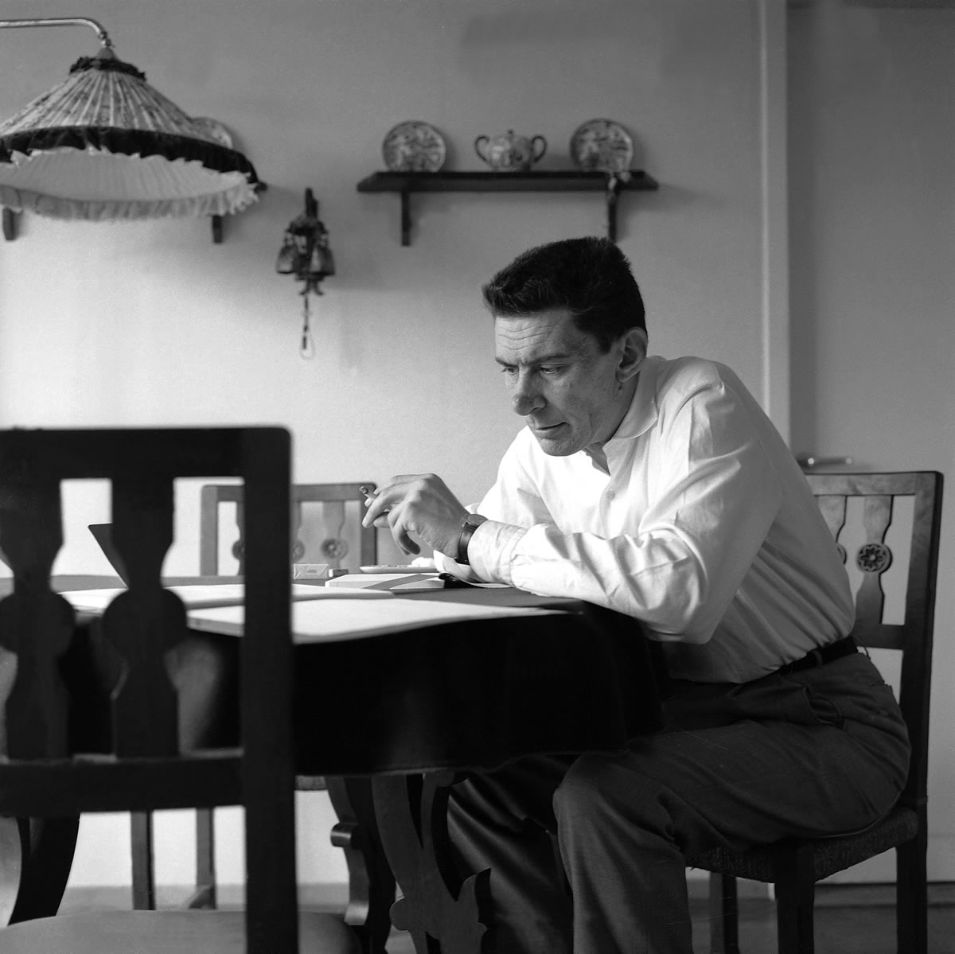

– Beppe Fenoglio

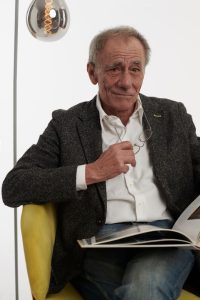

– Roberto Vecchioni

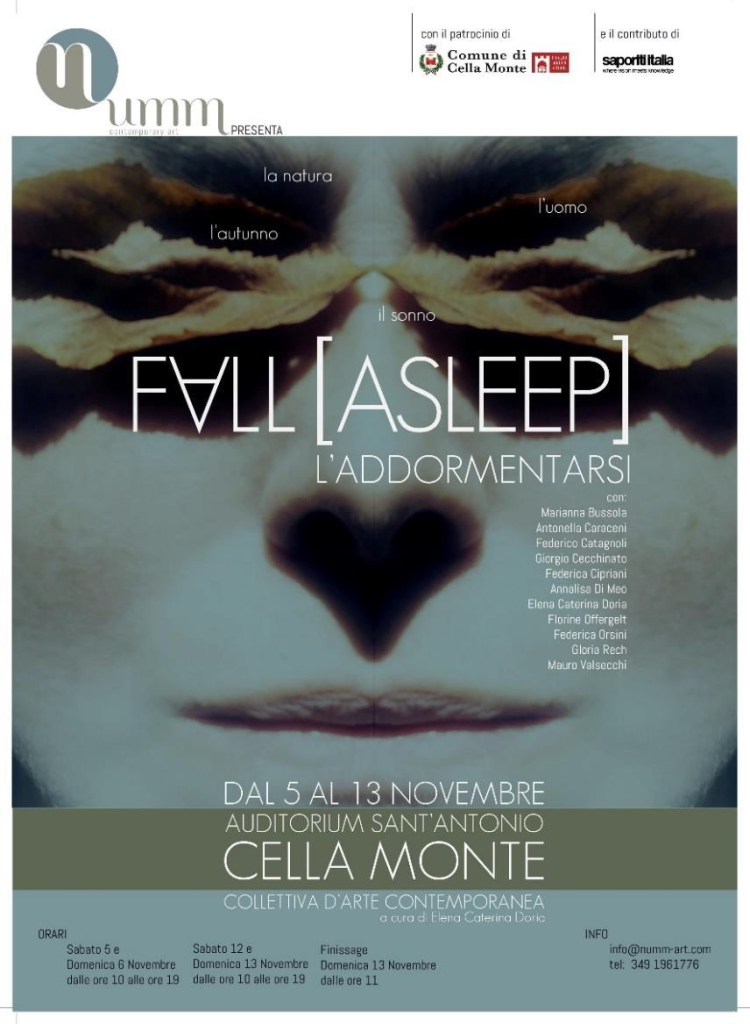

Con Rossella Filippini, ha realizzato questo progetto, allo scopo di promuovere l’arte e la creatività, attraverso eventi e corsi per gli appassionati di tutte le arti visive, nel contesto del Monferrato. ” Il tema conduttore del crepuscolo autunnale e del sogno, della natura che si abbandona alla quiescenza, che sprigiona i suoi colori più accesi, diviene opera realizzata. Nebbia, rugiada e il sole che diviene soffice carezza, sono le caratteristiche tipiche dell’autunno. L’ uomo che ne fa parte, attraverso il sogno si stacca dalla ragione, per accedere all’irrazionale, al surreale accogliendo la sua vulnerabilità nelle sue sfumature ” così nelle parole della curatrice.

Con Rossella Filippini, ha realizzato questo progetto, allo scopo di promuovere l’arte e la creatività, attraverso eventi e corsi per gli appassionati di tutte le arti visive, nel contesto del Monferrato. ” Il tema conduttore del crepuscolo autunnale e del sogno, della natura che si abbandona alla quiescenza, che sprigiona i suoi colori più accesi, diviene opera realizzata. Nebbia, rugiada e il sole che diviene soffice carezza, sono le caratteristiche tipiche dell’autunno. L’ uomo che ne fa parte, attraverso il sogno si stacca dalla ragione, per accedere all’irrazionale, al surreale accogliendo la sua vulnerabilità nelle sue sfumature ” così nelle parole della curatrice. per i visitatori. Gli artisti che hanno partecipato sono Marianna Bussola, Antonella Caraceni, Federico Catagnoli, Giorgio Cecchinato, Federica Cipriani, Annalisa Di Meo, Elena Caterina Doria, Florine Offergelt, Federica Orsini, Gloria Rech, Mauro Valsecchi. Passo a elencare le opere esposte da me visionate:

per i visitatori. Gli artisti che hanno partecipato sono Marianna Bussola, Antonella Caraceni, Federico Catagnoli, Giorgio Cecchinato, Federica Cipriani, Annalisa Di Meo, Elena Caterina Doria, Florine Offergelt, Federica Orsini, Gloria Rech, Mauro Valsecchi. Passo a elencare le opere esposte da me visionate: Giorgio Cecchinato “Morpheus” (2022), tecnica a stampa digitale su legno (60×90). Sempre di Cecchinato “Cinder” (cenere). Ispirato alla favola di Pinocchio di Collodi. Con parti testuali del racconto, riportate nel quadro.

Giorgio Cecchinato “Morpheus” (2022), tecnica a stampa digitale su legno (60×90). Sempre di Cecchinato “Cinder” (cenere). Ispirato alla favola di Pinocchio di Collodi. Con parti testuali del racconto, riportate nel quadro.