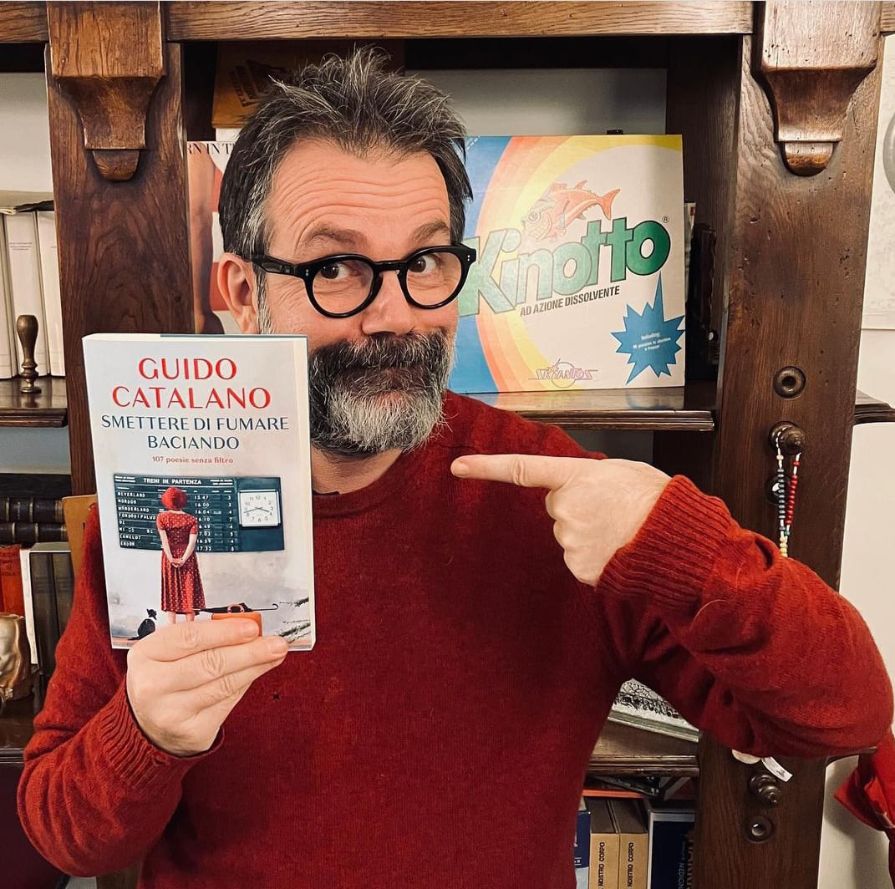

Guido Catalano, torinese doc diventato simbolo del panorama culturale piemontese e presenza constante al Salone del Libro, anche quest’anno ha portato la sua performance live sui palco della kermesse. Dopo aver girato tutto lo stivale per anni, collezionando sold out grazie alla sua capacità di emozionare e far ridere allo stesso tempo, il poeta professionista “vivente” ha presentato il suo ultimo libro “Smettere di fumare baciando” (edito Rizzoli). Con questo nuovo testo, Guido Catalano torna alle origini, ai versi che l’hanno reso famoso con una raccolta autoironica, intima e spassosa, adatta a ogni esigenza. Infatti ci sono poesie della colazione e del dopo sbronza, poesie d’amore mancato e di sogni possibili, poesie lanciate alla finestra come sassetti, poesie incattivite e poesie che danno dipendenza. Soprattutto molti baci che ci aiuterebbero ad ascoltare “meno minchiate” dichiara il poeta “se i cialtroni in giro / chiacchierassero di meno / limonassero di più”. Ad accompagnarlo sul palco Willie Peyote.

Guido Catalano, torinese doc diventato simbolo del panorama culturale piemontese e presenza constante al Salone del Libro, anche quest’anno ha portato la sua performance live sui palco della kermesse. Dopo aver girato tutto lo stivale per anni, collezionando sold out grazie alla sua capacità di emozionare e far ridere allo stesso tempo, il poeta professionista “vivente” ha presentato il suo ultimo libro “Smettere di fumare baciando” (edito Rizzoli). Con questo nuovo testo, Guido Catalano torna alle origini, ai versi che l’hanno reso famoso con una raccolta autoironica, intima e spassosa, adatta a ogni esigenza. Infatti ci sono poesie della colazione e del dopo sbronza, poesie d’amore mancato e di sogni possibili, poesie lanciate alla finestra come sassetti, poesie incattivite e poesie che danno dipendenza. Soprattutto molti baci che ci aiuterebbero ad ascoltare “meno minchiate” dichiara il poeta “se i cialtroni in giro / chiacchierassero di meno / limonassero di più”. Ad accompagnarlo sul palco Willie Peyote.

Anche questa volta un titolo molto originale (“Smettere di fumare baciando” ), ma da sempre le scelte dei titoli delle tue pubblicazioni sono state iconiche (Ogni volta che mi baci muore un nazista, Ti amo ma posso spiegarti, D’amore si muore ma io no). Da dove è nata l’ispirazione questa volta?

Come noto io uso molto il bacio, come era già era successo in passato, perché secondo me ha una sorta di potere magico. In realtà mi riferisco, più in generale, all’amore. Inoltre sono un tabagista e spero che un giorno l’amore, come mi ha aiutato in tantissime cose, mi aiuti anche a smettere letteralmente di fumare.

sono un tabagista e spero che un giorno l’amore, come mi ha aiutato in tantissime cose, mi aiuti anche a smettere letteralmente di fumare.

L’amore è sempre stato al centro della tua lirica. Infatti, già nell’intervista dell’anno scorso, avevi dichiarato che una relazione d’amore vera e sana, come quella che stai vivendo, può avere davvero un potere salvifico.

Sì, la penso ancora così e più in generale i rapporti umani penso abbiano questa capacità. Anche un rapporto tra due amici, tra fratelli o tra mamma e figlio possono davvero aiutare e, talvolta, salvare le persone. Il rapporto umano è importantissimo.

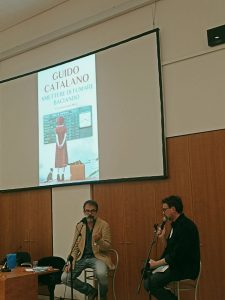

Passando ai libri, tu sei un ospite fisso e sempre tra i più attesi del Salone. Da scrittore torinese cosa rappresenta questo evento per te?

Per me è come Natale, anche se a questo giro piove tanto, forse troppo. E’ una vera e propria festa in cui Torino diventa capitale non solo d’Italia, ma anche del mondo. Infatti arriva gente da ovunque e questo mi rende molto fiero della mia città. Inoltre sono contento che ogni anno vada sempre meglio.

Un libro che ti ha colpito in questo 2023?

Un libro che ti ha colpito in questo 2023?

Io sono un grande amante di Stephen King che leggo da tutta la vita e continuo a leggere perché ha scritto tantissimi capolavori. Ora mi sto dedicando alla saga della “Torre nera” che è bellissimo e che consiglio vivamente. Spesso è considerato un autore di serie B perché è un autore di genere e legato all’horror ma, in realtà, è un vero genio.

Valeria Rombolà