Proseguono gli eventi al Circolo Violeta Parra di Beinasco: domenica 18 giugno è previsto il consueto “Blues & Jazz for Luigi”, dedicato a Luigi Tempera, raffinato e originale chitarrista blues e veterano della scena musicale italiana che ci ha lasciati ormai nel lontano 2014 e ha ideato, insieme a Piero Contu, il Beinasco Blues & Jazz Festival poi confluito nei festival estivi organizzati dal Circolo come il “Blues Day, che verranno portato avanti anche quest’anno e in quelli a seguire con idealismo e convinzione come ringraziamento e tributo allo storico direttore artistico per gli splendidi quattordici anni passati insieme.

Il Blues and Jazz Day for Luigi inizierà alle ore 17.30 con la Jam Session “Suona con noi”: sul palco musicisti jazz e blues che accettano di condividere lo spazio musicale con chiunque si senta all’altezza!

Alle ore 19,15 si esibisce Matteo Salvadori con il progetto Great American Songbook.

Un concerto per cantare e raccontare alcune delle canzoni del “Great American Songbook”, un oceano di musica in cui le storie dei grandi interpreti, compositori, opere teatrali e film, per cui queste composizioni venivano scritte, s’intrecciano in maniera incredibilmente affascinante, dando vita ad un interpretazione colorata di blues.

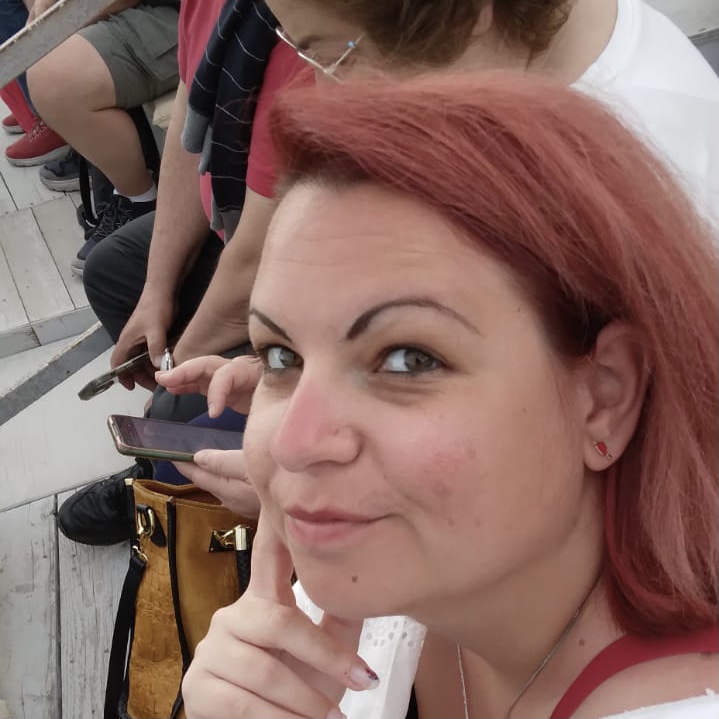

Matteo Salvadori

Dal 1993 al 1996 suona nel gruppo MaoelaRivoluzione, con cui incide 2 dischi, “Sale”, e “Casa” con la Virgin. Il gruppo ha una intensa attivita’ live. e partecipa a Sanremo Giovani.

Studia a Milano con Gigi Cifarelli.

Nel 1997 collabora con Daniele Silvestri, partecipando alle registrazioni di due suoi dischi e alla sua esibizione al Festival di Sanremo nel 1999 . Dal 1998 al 2001 suona negli 883 di Max Pezzali, registrando tre album ed effettuando numerosi tour in Italia e all’ estero.

Successivamente suona nel nuovo disco degli Heavy Metal Kids, storica e influente formazione rock inglese degli anni 70, ed effettua un tour negli Stati Uniti nella band di Danny Peyronel (cantante/ compositore inglese che ha scritto per Sade, Meat Loaf, ed ha fatto parte degli Ufo).

Nel 2012 suona nel disco di Rocco Papaleo, attore e cantante che ha presentato il Festival di Sanremo 2012.

In ambito jazzistico ha collaborato con Emanuele Cisi, Giorgio Li Calzi (suona nel cd “Organum” del 2011), ed altri.

Ha inoltre suonato e collaborato nel corso degli anni con molti altri artisti come Saturnino, Max Gazze’, Jovanotti, i Giuliodorme, Jeremy’s Joke, Too Rude, Robertina Magnetti, Fratelli di Soledad e altri.

Alle ore 20,15 è il turno di Anouman Trio con un Jazz Manouche pieno di energia.

Il Trio francese Anouman è composto da una cantante jazz, da un contrabbassista e da un chitarrista. Oltre al Jazz sul palco ci sarà della musica pop (Amy Winehouse, Stevie Wonder…), canzoni della tradizione francese (Gainsbourg…) e tanto jazz manouche.

Il gruppo suona da oltre un decennio e trasmette tanta passione e forza con la propria musica.

Alle ore 21,15 grande musica con gli Hot Shots Blues. Il gruppo è composto da quattro musicisti di lunga esperienza animati dalla passione per il palco e per la buona musica, con in serbo alcuni dei brani più significativi del rock e del blues. Una carica di adrenalina unità a professionalità, bravura, energia e coinvolgimento. Potenti come un colpo ben assestato.

Alle ore 22,15 si chiude con il grande Martin Craig From Black City con il suo Funk mescolato a note di Soul e Blues.

Martin Craig è un chitarrista e compositore italo-americano nato a Rivoli. Le sue influenze musicali spaziano dal funk al rock, ma ha un occhio di riguardo al blues ed al soul. La sua carriera di oltre vent’anni l’ha portato a suonare in diversi tour sia in Italia sia all’estero. Dopo aver pubblicato tra il 2017 ed il 2021 tre dischi con i The Black City, Martin si sta ora dedicando al suo primo progetto da solista, il cui disco d’esordio uscirà nel 2022 via Blue Mama Records. (Fonte)

Per prenotare i posti chiamare il numero 333/37.54.535. Ingresso gratuito, proposta ristoro su prenotazione.

Per info 011/26.48.591 – 333/37.54.535 e 339/29.78.912;

E-mail: parravioleta239@gmail.com

Staff Comunicazione Violeta Parra – eventistampa@gmail.com 333 430 97 09

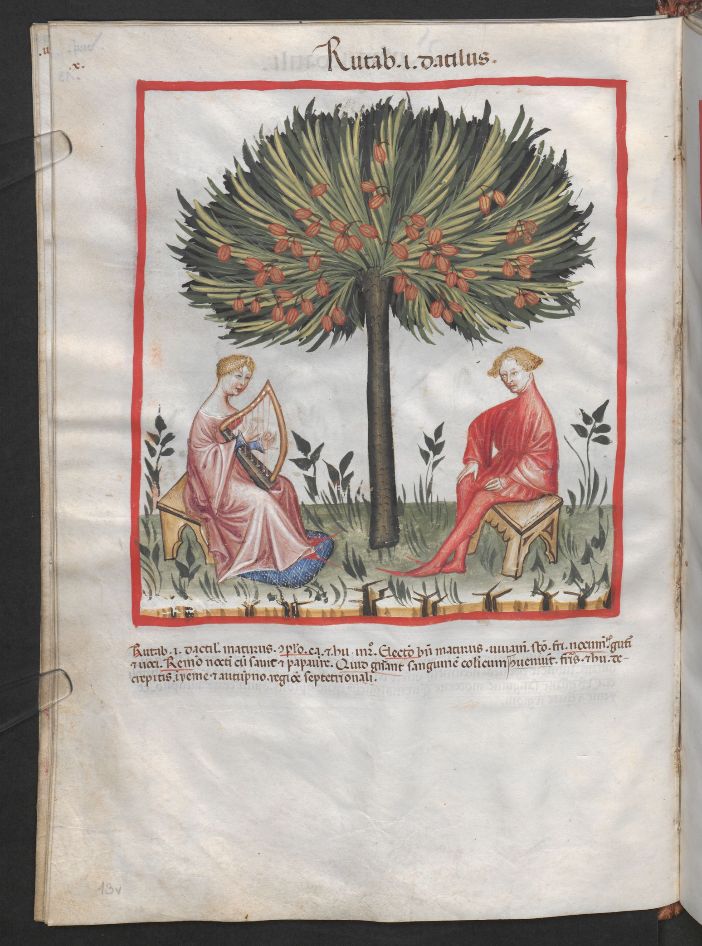

Risalgono al Trecento ma, sotto l’aspetto scientifico, toccano tematiche di grande attualità. Nel complesso sono 32 le preziose miniature ingrandite che descrivono le proprietà medicinali di spezie e cibi – ma anche stagioni, eventi naturali e psichici che incidono non poco sulla salute dell’uomo – contenute nel “Tacuinum sanitatis: dalla Cura della Terra alla Salute del Corpo e dell’Anima”, esposte dal prossimo sabato 17 giugno (inaugurazione, ore 15) a sabato 1° luglio (da martedì a domenica, dalle 15,30 alle 18,30), presso il Chiostro del “Complesso Monumentale di San Francesco”, in via Santa Maria 10 (tel. 0171/634175), a Cuneo. Curatrice, insieme a Maurizio Tulliani, Elena Modena (fondatrice del trevigiano “Centro Studi Claviere” e docente all’Università “Ca’ Foscari” di Venezia), la mostra, realizzata con il sostegno della “Provincia di Treviso”, è organizzata da “Maestro Società Cooperativa” di Cuneo e fa parte del calendario di appuntamenti del “Festival Modulazioni. Musica senza tempo” che porta la musica antica nei siti storici della città di Cuneo con una ricca proposta distribuita in quattro fine settimana a partire dal mese di giugno fino al prossimo ottobre. In occasione dell’inaugurazione, sabato prossimo, alle 17, “InUnum Ensemble” (fondato nel 2003 per la divulgazione del repertorio medievale, in particolare della produzione polifonica sacra dal Duecento al Quattrocento) proporrà il concerto “Laude iocunda / La Musica che sana”, in collaborazione con il “Museo Civico” di Cuneo e il “Centro Studi Claviere” di Vittorio Veneto (Tv). Gli ingressi agli eventi sono gratuiti, fino a esaurimento posti.

Risalgono al Trecento ma, sotto l’aspetto scientifico, toccano tematiche di grande attualità. Nel complesso sono 32 le preziose miniature ingrandite che descrivono le proprietà medicinali di spezie e cibi – ma anche stagioni, eventi naturali e psichici che incidono non poco sulla salute dell’uomo – contenute nel “Tacuinum sanitatis: dalla Cura della Terra alla Salute del Corpo e dell’Anima”, esposte dal prossimo sabato 17 giugno (inaugurazione, ore 15) a sabato 1° luglio (da martedì a domenica, dalle 15,30 alle 18,30), presso il Chiostro del “Complesso Monumentale di San Francesco”, in via Santa Maria 10 (tel. 0171/634175), a Cuneo. Curatrice, insieme a Maurizio Tulliani, Elena Modena (fondatrice del trevigiano “Centro Studi Claviere” e docente all’Università “Ca’ Foscari” di Venezia), la mostra, realizzata con il sostegno della “Provincia di Treviso”, è organizzata da “Maestro Società Cooperativa” di Cuneo e fa parte del calendario di appuntamenti del “Festival Modulazioni. Musica senza tempo” che porta la musica antica nei siti storici della città di Cuneo con una ricca proposta distribuita in quattro fine settimana a partire dal mese di giugno fino al prossimo ottobre. In occasione dell’inaugurazione, sabato prossimo, alle 17, “InUnum Ensemble” (fondato nel 2003 per la divulgazione del repertorio medievale, in particolare della produzione polifonica sacra dal Duecento al Quattrocento) proporrà il concerto “Laude iocunda / La Musica che sana”, in collaborazione con il “Museo Civico” di Cuneo e il “Centro Studi Claviere” di Vittorio Veneto (Tv). Gli ingressi agli eventi sono gratuiti, fino a esaurimento posti.