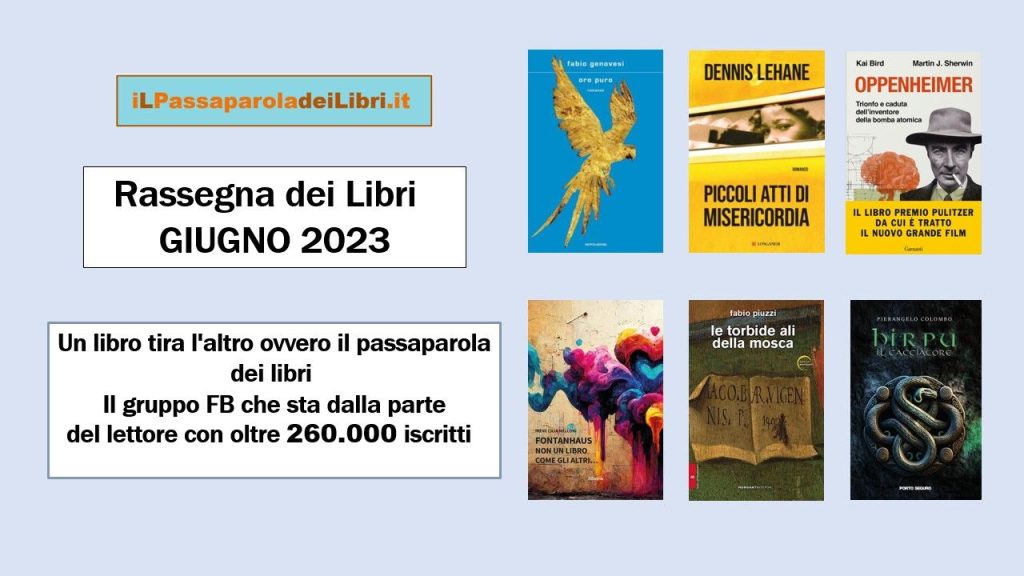

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rachel Cusk “La seconda casa” -Einaudi- euro 16,50

La scrittrice 56enne anglo-canadese Rachel Cusk (autrice della fortunata trilogia “Outline”) torna con un nuovo romanzo nel quale indaga l’ambigua relazione tra arte ed ego. Declina i suoi temi prediletti: relazioni di coppia, maternità, e dinamiche di potere. Pagine intriganti in cui miscela creatività, cattiveria, amore.

Al centro della storia c’è M., scrittrice 50enne che scrive all’amico Jeffers raccontandogli una pagina della sua vita.

M. ha in parte accantonato le sue ambizioni di scrittrice. Tra un libro e l’altro, che le hanno fruttato scarsi guadagni e ancor meno fama, ha svolto diversi lavori, inanellato due mariti e messo al mondo una figlia ora 21enne.

M. ha in parte accantonato le sue ambizioni di scrittrice. Tra un libro e l’altro, che le hanno fruttato scarsi guadagni e ancor meno fama, ha svolto diversi lavori, inanellato due mariti e messo al mondo una figlia ora 21enne.

Insieme al secondo marito Tony si è ritirata a vivere in una sorta di paradiso terrestre sulla costa oceanica, vicino ad una palude che regala anche lo spettacolare fenomeno della luminescenza. Una proprietà in cui, oltre alla casa in cui abita, ha sistemato un cottage adibito a residenza per ospitare artisti alla ricerca di pace e ispirazione. Ad occuparsi di tutto (dai lavori manuale alla pesca) è Tony, uomo silenzioso, forte e affidabile.

Nella dependance arriva un pittore non meglio definito che con l’iniziale L. Era cresciuto con i genitori proprietari di un mattatoio, non esattamente un luogo idilliaco in cui crescere. Aveva dato sfogo alla sua arte e raggiunto velocemente la fama, poco più che 20enne, con misteriosi quadri capovolti. Poi la fortuna era andata via via scemando quando la critica aveva puntato il dito contro la violenza delle sue opere. In seguito aveva arrancato tra alterne fortune e una delusione rancorosa tenuta a freno a stento.

M. in passato aveva visitato una sua mostra retrospettiva ed era rimasta ammaliata dalla passione che traspariva dai suoi ritratti femminili, ed è da allora che ha sempre desiderato conoscerlo.

Si sente particolarmente legata all’artista e gli scrive offrendogli ospitalità. Lui dapprima declina l’invito, poi accetta.

M. lo attende carica di aspettative, ma quando lui si presenta insieme alla giovane Brett -di sfolgorante bellezza e qualche prima difficoltà di adattamento nello spartano cottage- le cose andranno diversamente dalle aspettative. Scatta immediata la competizione tra M. e Brett. Preparatevi al confronto tra la sensibilità e le illusioni di M. e l’ego smisurato di L. che, arrogante e umorale, non risparmia colpi bassi e durezza.

Kiran Millwood Hargrave “L’albero della danza” -Neri Pozza- euro 19,00

Dopo il successo di “Vardø. Dopo la tempesta” (nel 2020) ora la scrittrice e poetessa 30enne inglese Kiran Millwood Hargrave ci immerge nell’incanto del romanzo storico ambientato nel lontano 1518 a Strasburgo.

Dopo il successo di “Vardø. Dopo la tempesta” (nel 2020) ora la scrittrice e poetessa 30enne inglese Kiran Millwood Hargrave ci immerge nell’incanto del romanzo storico ambientato nel lontano 1518 a Strasburgo.

“L’albero della danza” riporta alla luce una vicenda realmente accaduta, ai tempi del sacro Romano Impero, durante un’estate caldissima che toglie il respiro, aggravata da carestia e siccità che già pesano sulla popolazione in lotta perenne per la sopravvivenza.

Sullo sfondo storico del medioevo, si staglia una storia antica e moderna al tempo stesso, che amalgama temi portanti.

La maternità, il predominio maschile sulle donne (declinato spesso in soprusi e maltrattamenti), la paura del diverso, l’amore proibito, tutto condito da superstizione ed ignoranza. Se eri uomo, bianco, cristiano e ricco, le cose andavano ancora bene; per gli altri, per lo più, invece la vita era grama.

Protagonista è la giovane Lisbet: vive nella fattoria dei Wiler con il marito Henne che dopo 12 dolorosi aborti spontanei sembra non desiderarla più e con la suocera Sophey. Lisbet è nata il giorno in cui una cometa era caduta sulla terra e a 12 anni era rimasta orfana della madre che aveva perso la ragione e si era suicidata.

Nella famiglia del marito -dove è poco considerata e niente amata- ha il compito di occuparsi delle api e degli alveari, fondamentali per il sostentamento. E’ diventata un’abilissima apicultrice che difende le sue arnie dalle mire del monastero che vorrebbe sequestrarle.

Ora Lisbet è incinta per la tredicesima volta e vuole questo bambino con tutte le sue forze.

Nel corso dell’estate torrida, nella piazza del paese, una donna inizia a danzare in modo scomposto e inusuale, agitando testa e corpo forsennatamente. A lei si uniscono via via altre figure femminili di varie età, che continuano a crescere di numero. Le autorità non sanno spiegarsi il fenomeno di centinaia di femmine che battono freneticamente i piedi feriti su un apposito palco. E’ il fenomeno della coreomania, in un primo tempo tollerato dalle autorità che lo interpretano come rito di espiazione e purificazione.

Ma le spiegazioni di cosa possieda quelle donne che danzano per giorni, fino allo stremo e alla morte, si sprecano. Deriva psicopatologica legata ai tempi in cui i fenomeni erano interpretati come azioni del divino o del diabolico, follia scatenata dall’ingerimento di funghi allucinogeni, o ancora, misticismo, espiazione, fenomeni di un periodo maledetto e disperato. Una follia del dolore.

E’ in questo contesto che, dopo 7 anni di forzato allontanamento dalla comunità, torna la sorella di Henne. E’ Nethe, cognata di cui Lisbet sapeva solo che era stata cacciata in una sorta di esilio per espiare una colpa di cui nessuno vuole parlare.

Ed ecco che il romanzo prende quota conducendoci in una storia intrisa di amore, amicizia; ma anche relazioni proibite, condanne a morte e soprusi di ogni tipo. Una lettura appassionante che ci riporta in un passato perfettamente ricostruito con i suoi chiaroscuri e ombre.

Antonio Monda “Il numero è nulla” -Mondadori- euro 19,00

E’ il numero 9 dei romanzi che Antonio Monda dedica alla sua amata New York del XX secolo; un progetto titanico per descrivere la città capitale del mondo nell’arco del Novecento, ogni libro dedicato a un decennio diverso. Il risultato è un lavoro imponente che ci offre una magnifica mappatura dei cambiamenti declinati nell’arco di 100 importantissimi anni.

E’ il numero 9 dei romanzi che Antonio Monda dedica alla sua amata New York del XX secolo; un progetto titanico per descrivere la città capitale del mondo nell’arco del Novecento, ogni libro dedicato a un decennio diverso. Il risultato è un lavoro imponente che ci offre una magnifica mappatura dei cambiamenti declinati nell’arco di 100 importantissimi anni.

Monda è esperto di cinema, docente alla New York University, profondo conoscitore della città dove vive ormai da quasi 30 anni, amico di registi e scrittori, collettore del mondo culturale americano e ci avvolge in romanzi che scorrono come film accattivanti.

La storia è ambientata negli anni Trenta: terribili, segnati dalla fine del proibizionismo, violenza e criminalità. Protagonista è un personaggio immaginario di cui non viene mai svelato il nome, solo quello dei suoi genitori. Alfonso e Luciana, originari di Lercara Friddi, piccola cittadina siciliana dove nacquero anche Lucky Luciano e il padre di Frank Sinatra.

Del protagonista sappiamo solo che viene soprannominato il “Vescovo”, perché il padre, che era un uomo devoto, per il figlio sognava una carriera ecclesiastica convinto che «….ai Vescovi si deve grande rispetto». Niente di più lontano dalla vita che invece il “Vescovo” si è scelto, nella quale il rispetto se lo è conquistato come killer spietato ed efficientissimo.

E’ un sicario al soldo del gangster realmente esistito, Bugsy Siegel, il criminale che inventò Las Vegas e uno dei più famosi mafiosi sulla torbida scena criminale degli anni Trenta. Da lui il “Vescovo” prende ordini su chi deve uccidere, poi si muove silenzioso e mortale portando a termine ogni incarico senza il minimo tentennamento. Compiti eseguiti alla perfezione, perché lui nel suo lavoro è davvero bravo.

Nel romanzo racconta le sue azioni criminali come se fossero un normalissimo mestiere, è privo di morale ed empatia, ed è un uomo perdutamente solo. Declina i suoi omicidi con precisione e freddezza.

Così come narra l’entusiasmo con cui Bugsy Siegel si vantava dei moltissimi cadaveri fatti seppellire sotto il Rockefeller Center nel cuore di Manhattan; un cimitero privato della mafia che mieteva le vite di chi osava contrastarla. Cadaveri che non verranno mai più ritrovati, occultati anche sotto la pista di pattinaggio sulla quale la gente volteggia inconsapevole di stare pestando la morte.

Eppure il “Vescovo” ad un certo punta incontra una donna, Eimear: onesta, fragile, enigmatica. Lei crede nella vita e porta una ventata nuova nell’anima del sicario. In fondo uccidere era facile, questione risolvibile in un secondo con un proiettile, nulla che implicasse lo sforzo interiore necessario invece ad agire secondo il bene.

L’incontro con Eimear e l’amore che nasce tra i due sono la svolta. Il “Vescovo” inizia a capire che la vita non è solo una sfida inutile; scatta la molla che porta alla redenzione e regala nuovi sbocchi all’eterna lotta degli uomini tra male e bene.

Marco Drago “Innamorato” -Bollati Boringhieri- euro 16,00

Questo libro potrebbe essere definito un lungo monologo interiore che rimanda anche all’autobiografia, in cui l’autore racconta il travaglio adolescenziale del protagonista per un amore a lungo covato in silenzio e mai dichiarato, almeno fino a un certo punto in cui la storia svolta decisamente.

Questo libro potrebbe essere definito un lungo monologo interiore che rimanda anche all’autobiografia, in cui l’autore racconta il travaglio adolescenziale del protagonista per un amore a lungo covato in silenzio e mai dichiarato, almeno fino a un certo punto in cui la storia svolta decisamente.

L’ossessione per quel primo prorompente innamoramento è di quelle che segnano gli anni giovanili di molti di noi; anni in cui si idealizzava, si sognava e si era timidi quel tanto da esplodere solo dentro se stessi per desideri casti e importantissimi.

L’ossessione per la ragazza dura 40 anni, e Drago inizia a pensare di scriverne dal 6 agosto 1988 quando la storia finisce.

Un libro veloce, a scatti, tanti sipari agili che si aprono su un sentire che lo scrittore mette a nudo. La memoria ripercorre i travagli amorosi di un quindicenne nella provincia degli anni Ottanta. E’ a scuola che vede quella che diventa il suo primo grandissimo amore. Più sognato e vagheggiato che realmente consumato, almeno non durante i 4 anni di liceo in cui il suo cuore batte per lei, ma in segreto, senza neanche conoscerla.

Una somiglianza con Diane Keaton che lui trova irresistibile… e poi la svolta, in quinta liceo quando finalmente si mettono insieme.

Di lei ama tutto –voce, dolcezza, colori, odore, movenze, espressioni e modi di dire- e tanto altro che nel libro viene raccontato con dovizia di particolari. I contorni sono quelli di una straripante passione.

La loro storia dura 2 anni e mezzo e in queste pagine viene narrata fin nei minimi dettagli con un’onestà e un’introspezione a cui sono più avvezze le scrittrici che non i colleghi uomini.

Dopo la fine del loro rapporto non si sono mai più rivisti né sentiti, eppure lei è rimasta ancorata nei suoi pensieri molto a lungo.

E questa sorta di memoir -lungo monologo privo di dialoghi, in cui rimugina su quel sentimento intriso di emozioni, ricordi e pensieri- sembra essere stato anche terapeutico per chiudere un sipario definitivamente.

L’appuntamento è a Busca. In quell’antica fetta (dalle origini pre-romane) del Cuneese al termine della Valle Maira, dove, sabato 1 e domenica 2 luglio, torna la Rassegna, ormai giunta alla sesta edizione, “Carte da decifrare”, promossa e organizzata dalla “Fondazione Artea” di Caraglio (primo fondatore la “Regione Piemonte”) e dal Comune, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro” di Torino. Una due giorni per due imperdibili appuntamenti di musica e letteratura, concepiti “su misura”, fra arte e natura, in tre suggestive location buschesi: il “Castello del Roccolo” (costruito a partire dal 1831 dai Marchesi Taparelli D’Azeglio e fra i più preziosi revival neo-medievali in Piemonte), le locali “Cave di Alabastro” (antichissime suggestive grotte, in parte a cielo aperto, caratterizzate da cinque lunghe e profonde gole simili a dei canyon) e la “Collezione La Gaia” sulla collina di Busca, che con le sue oltre 2.500 opere (collezionate in quarant’anni da Matteo e Bruna Viglietta) è oggi considerata fra le più grandi collezioni private di arte contemporanea a livello mondiale. Tre magnifici patrimoni del territorio che – secondo la filosofia di “Carte da decifrare” – diventeranno nel prossimo weekend straordinari e meravigliosi palcoscenici per scrittori e musicisti di notevole levatura. “Questa nuova edizione della rassegna – sottolineano i direttori artistici Marco Pautasso e Claudio Carboni – si conferma infatti un ‘format’ davvero unico ed originale, in cui luoghi di rara suggestione diventano protagonisti intrecciandosi mirabilmente alle trame letterarie e musicali cucite insieme da artisti d’eccezione, offrendo al pubblico un’esperienza ambientale, culturale e sensoriale di rara potenza”.

L’appuntamento è a Busca. In quell’antica fetta (dalle origini pre-romane) del Cuneese al termine della Valle Maira, dove, sabato 1 e domenica 2 luglio, torna la Rassegna, ormai giunta alla sesta edizione, “Carte da decifrare”, promossa e organizzata dalla “Fondazione Artea” di Caraglio (primo fondatore la “Regione Piemonte”) e dal Comune, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro” di Torino. Una due giorni per due imperdibili appuntamenti di musica e letteratura, concepiti “su misura”, fra arte e natura, in tre suggestive location buschesi: il “Castello del Roccolo” (costruito a partire dal 1831 dai Marchesi Taparelli D’Azeglio e fra i più preziosi revival neo-medievali in Piemonte), le locali “Cave di Alabastro” (antichissime suggestive grotte, in parte a cielo aperto, caratterizzate da cinque lunghe e profonde gole simili a dei canyon) e la “Collezione La Gaia” sulla collina di Busca, che con le sue oltre 2.500 opere (collezionate in quarant’anni da Matteo e Bruna Viglietta) è oggi considerata fra le più grandi collezioni private di arte contemporanea a livello mondiale. Tre magnifici patrimoni del territorio che – secondo la filosofia di “Carte da decifrare” – diventeranno nel prossimo weekend straordinari e meravigliosi palcoscenici per scrittori e musicisti di notevole levatura. “Questa nuova edizione della rassegna – sottolineano i direttori artistici Marco Pautasso e Claudio Carboni – si conferma infatti un ‘format’ davvero unico ed originale, in cui luoghi di rara suggestione diventano protagonisti intrecciandosi mirabilmente alle trame letterarie e musicali cucite insieme da artisti d’eccezione, offrendo al pubblico un’esperienza ambientale, culturale e sensoriale di rara potenza”.