Debutto martedì 31 ottobre alle 21. Un dramma psicologico per raccontare lo scontro interiore tra bene e male: come nascono i compromessi che caratterizzano la condizione umana?

Anteprima nazionale martedì 31 ottobre alle 21 al Teatro Astra di Torino,in via Rosolino Pilo 6, per “Il Bar Delle Ombre“, un testo di Andrea Zuliani (che firma anche la regia) che vuole essere una riflessione sul dualismo e sulla condizione umana attraverso il linguaggio del dramma.

Tutto è perennemente in lotta: bene e male, Yin e Yang, giorno e notte, luce e buio, cielo e terra, corpo e psiche. Quanti sono i principi inconciliabili tra di loro ma indissolubilmente uniti? Zuliani -attingendo a Platone e Freud, mettendo insieme il taoismo e la filosofia, oltre a riflessioni personali- racconta la condizione umana intrisa da questo conflitto interiore: come viene effettuata una scelta? Ma soprattutto come nasce un compromesso?

Una produzione Areté Teatro con, sul palco, tre attori: Annalisa Platania, nei panni della barista, Simone Valentino alias Black e Andrea Zuliani ovvero White.

Peculiarità dello spettacolo sono le musiche, tutte originali, composte da Stefano Lori, musicista e compositore che ha lavorato per importanti spettacoli e musical nazionali (come “A Christmas Carol” o “Il Principe Ranocchio” e per realtà come Mediaset ,Radio Montecarlo, Sonics.

Protagonisti due esseri, depositari rispettivamente del bene e del male: dall’inizio del tempo si trovano costretti a vivere insieme in un bar, isolati in un luogo e in uno spazio indefiniti. Tutto, per loro, è infinita noia e ripetizione ma possono agire nei confronti dell’umanità solo se – nonostante l’inconciliabilità della loro natura – operano insieme e seguono le regole dettate dal “Libro”.

Non hanno, dunque, alternativa se non la collaborazione: per poter utilizzare il “Libro” e compiere miracoli devono essere entrambi d’accordo, timbrare quanto scritto, attenendosi a delle regole: altrimenti, entrambi vanno a morte certa.

Questo stare insieme li ha portati paradossalmente a contaminarsi.

Dove li condurrà l’ennesimo scontro? Perché scommesse, ricatti, e lotte portano lentamente le posizioni di entrambi a mescolarsi ed essere invase dal principio alla base di qualunque scelta: il compromesso.

***

«Quante volte abbiamo sentito parlare di tao, di Yin e Yang, di giorno e notte, luce e buio, bene e male, azione e stasi, cielo e terra, corpo e psiche: principi inconciliabili tra di loro tuttavia uniti indissolubilmente. E quante volte siamo rimasti affascinati dal pensiero che da due opposti che diventano uno possa scaturire ogni forma di vita, di movimento, di cambiamento. È proprio questo fascino che mi ha spinto ad approfondire la natura del dualismo: un termine usato per definire ogni dottrina che si riferisca in qualsiasi campo di indagine a due essenze contrapposte tra loro. Gli esempi sono molteplici ed esistono centinaia di campi di studi, ma in questo caso specifico il mio interesse si è indirizzato ad una ricerca di carattere antropologico. Ad esempio, in filosofia, il concetto è antico e ampiamente trattato sin dai tempi di Platone, con la definizione dell’uomo come una realtà duale composta da anima e corpo. In psicologia, la troviamo nell’indissolubile unione di “es” e “super-io” elaborata da Froid, un conflitto eterno al centro del quale troviamo “l’io”. La teosofia considera la forma e la vita, la materia e lo spirito, come radici unite indissolubili del “sé”. Molte religioni, in primis il Taoismo, fanno di questo concetto base la propria identità.

Il filo conduttore dagli approfondimenti fatti in questi ambiti mi ha condotto alla necessità di rappresentare tale dualità, attraverso una metafora che rappresenti la stessa condizione umana. Un eterno conflitto interiore che genera una scintilla in grado di indirizzare verso una scelta, prendere una decisione, agendo nel rispetto delle regole che la nostra stessa natura impone.

Come e perché viene effettuata una scelta? Come vengono soppesate le variabili che portano le due parti dentro di noi ad accettare il compromesso che ci permette di agire? È difficile giudicare le azioni altrui proprio a causa dell’impossibilità di conoscere quali pesi e quale bilancia si utilizzino.

“Il Bar delle ombre” non vuole essere un pretenzioso tentativo di dare una risposta a domande tanto complesse, bensì, attraverso il linguaggio del dramma, una spinta alla riflessione sull’uomo, sul libero arbitrio e su come le regole che governano questo mondo siano la cristallizzazione di quello che si potrebbe definire “dio”».

Andrea Zuliani

Biglietto unico 17 euro. Acquisto direttamente in teatro (anche nei giorni precedenti).

Online su https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-bar-delle-ombre/216824

Testo e regia:

Andrea Zuliani

Musiche originali:

Stefano Lori

Scenografie e costumi:

Inverno Workshop

Coreografie:

Antonino Montalbano

IL CAST

Annalisa Platania – “La barista”

Simone Valentino – “Black”

Andrea Zuliani – “White”

Areté Teatro

Areté è una compagnia teatrale professionale di Torino che, dal 2018, si occupa di produzione e allestimento di spettacoli teatrali e di didattica, con più di 130 allievi attivi nei suoi corsi nel solo anno scolastico 2023/24. Lo spettacolo con il quale Areté debutta a novembre 2018 è “Più vera del vero” di Martial Courcier. A maggio 2019 è una delle compagnie gestrici del Torino Fringe Festival, coordinando le attività artistiche nella suggestiva location del Magazzino sul Po. A dicembre 2019 porta in scena, nella rassegna “Animali da palco e dove trovarli” organizzata da Onda Larsen Teatro, lo spettacolo “Il Cadavere”, produzione originale Areté, scritto da Simone Valentino. Da ottobre 2019, grazie agli spazi inizialmente forniti da realtà quali Casa Garibaldi e il Circolo Arci Machito, si occupa di didattica per adulti e bambini. Nel 2021 prende vita la prima edizione della rassegna “(non)RASSEGNAmoci”, curata interamente da Areté negli spazi del teatro Q77. Nel 2021 Areté trova casa a Moncalieri, in via Monte Bianco 29, centralizzando tutte le sue attività: spazi che sono andati, via via, crescendo arrivando agli attuali 200 metri quadri, utilizzati da sale prove, luoghi di insegnamento, aggregazione, polo culturale.

Music Tales, la rubrica musicale

“Prego di poter essere abbastanza coraggioso

per mostrarti quanto facilmente cado a pezzi

Non posso farti sapere

Che non posso darlo a vedere

Perché io preferirei essere senza me che stare senza di te”

Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, noto come Jack Savoretti (Londra, 10 ottobre 1983), è un cantante britannico con cittadinanza italiana.

Jack è di origini anglo-italiane; suo padre Guido, un mediatore marittimo, lasciò Genova, trasferendosi in Inghilterra, per evitare ritorsioni dopo essere stato testimone di una rapina; nella metà degli anni 70 prese parte a due film di Duccio Tessari: Zorro e La madama.

Sua madre, Ingrid Hepner, è un’ex modella di origini tedesche, ebree e polacche, attiva nel jet set londinese degli anni 60/70.

Suo nonno paterno, il medico Giovanni Savoretti (da cui prende il nome), fu uno dei partigiani firmatari che partecipò alla liberazione di Genova dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale (gli è stata dedicata una via nel comune di Lavagna, e a Genova, una targa su cui è inciso il suo nome è situata in Via XX Settembre).

Jack nasce a Londra, ma passa parte della sua adolescenza a Carona (Lugano),dove frequenta la TASIS (The American School in Svizzera), per poi spostarsi in America e infine stabilirsi nuovamente in Inghilterra.

Nonostante la sua abilità con la chitarra, fino all’età di 16 anni non ne aveva mai toccato una.

Neil McCormick del Daily Telegraph ha descritto la sua voce come “ruvida, profonda e nostalgica”. Mi trova daccordo.

Forse non tutti sanno che ha aperto un concerto di Bruce Springsteen all’Hard Rock Calling Festival di Londra; nel 2016 si è esibito a Portofino per tributare un omaggio ai luoghi di origine della sua famiglia.

Di se stesso, dichiara di rifarsi al cantautorato di artisti come Bob Dylan, Paul McCartney, Simon & Garfunkel, Serge Gainsbourg, Lucio Battisti e Fabrizio De André.

Abbiamo a che fare quindi con un uomo che ascolta ancora musica buona e ne fa tesoro regalandoci brani come “Without”.

“Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza, come nel momento in cui amiamo.”

Vi invito all’ascolto ed attendo le vostre impressioni sul brano:

Buon ascolto

CHIARA DE CARLO

(13) Jack Savoretti – Without (Unplugged) – YouTube

scrivete a musictales@libero.it se volete segnalare eventi o notizie musicali!

Ecco gli eventi da non perdere:

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI

Giovedì 2 alle 20.30 e venerdì 3 alle 20.00 all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Robert Trevino eseguirà musiche di Ives e Mahler. Lunedì 6 alle 20 al teatro Vittoria, “Concerto dè Cavalieri con musiche di Couperin, Corelli, Marais, Bach e Telemann. Per Polincontri Musica alle 18,nell’aula magna del politecnico il Duo InContra eseguirà musiche di Barriere, Schnittke, Corelli, Colombo Taccani, Ballario Rossini. Mercoledì 8 alle 20.30 all’Auditorium Agnelli per lingottomusica, in collaborazione con l’Unione Musicale il pianista Grigory Sokolov eseguirà nella prima parte musiche di Mozart. Seconda parte da definire. Sempre mercoledì 8 alle 18 per la stagione lirica del teatro Regio, debutto de “La Rondine” di Giacomo Puccini. Commedia lirica in 3 atti. L’Orchestra del Regio sarà diretta da Francesco Lanzillotta. Repliche fino a domenica 26.

Giovedì 9 alle 20.30 e venerdì 10 alle 20 all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Robert Trevino eseguirà musiche di Mahler. Sabato 11 alle 18 al teatro Vittoria “Frau Musika” (il contrappunto) ottavo episodio con David Irimescu pianoforte e Antonio Valentino. Domenica 12 alle 16.30 al teatro Vittoria per l’Unione Musicale, Laurie Smukler violino, Darrett Adkins violoncello e Roberto Plano pianoforte, eseguiranno musiche di Rachmaninov. Lunedì 13 alle 18 per Polincontri Musica, Daniele Petralia pianoforte eseguirà musiche di Scarlatti, Liszt, Rachmaninov, Prokofiev. Mercoledì 15 alle 20.30 al conservatorio per l’Unione Musicale, il Trio Boccherini eseguirà musiche Mozart-Bach, Schnittke e Mozart. Sabato 18 alle 20 al teatro Vittoria Jaemin Han violoncello e Claudio Berra pianoforte eseguiranno musiche di Duparc, Poulenc e Chopin. Lunedì 20 alle 18 per Polincontri Musica, il pianista Enrico Stellini eseguirà musiche di Clementi, Schubert e Schumann. Martedì 21 alle 20 per l’Unine Musicale, (preceduto alle 19.30 da aperitivo) al teatro Vittoria, Rebel Bit “Come” con musiche di Rebel Bit, Fabi, Meta, Cristicchi, Coldplay, Dalla , Sting. Giovedì 23 alle 20.30 e venerdì 24 alle 20.00 all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Kazuki Yamada e con Daniel Lozakovich al violino, eseguirà musiche di Berlioz, Saint-Saens e Elgar. Lunedì 27 alle 18 per Polincontri Musica, il Trio Joahnnes eseguirà musiche di Beethoven e Dvorak. Mercoledì 29 alle 20.30 al Conservatorio per l’Unione Musicale, Anastasia Kobekina violoncello e Jean-Sèlim Abdelmoula pianoforte, eseguiranno musiche di Falla , Faurè, Lysenko, Rachmaninov. Giovedì 30 alle 20.30 e venerdì primo dicembre alle 20.00 all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da James Conlon, eseguirà musiche di Schubert e Wagner.

Pier Luigi Fuggetta

DAL PIEMONTE / Mostra Internazionale Biennale XV edizione “GRAFICA ED EX LIBRIS” CASALE MONFERRATO

21 Ottobre . 19 Novembre 2023

Il “Gruppo Arte Casale” comunica che la XV edizione della Mostra Collettiva Biennale Internazionale “GRAFICA ED EX LIBRIS” si tiene presso il Castello dei Paleologi a Casale Monferrato (AL) dal 21 Ottobre al 19 Novembre 2023, con il Patrocinio del Comune, della Regione Piemonte e dell’A.I.E.

Questa edizione è realizzata grazie alla volontà del Sindaco Federico Riboldi e dell’Assessore alla Cultura Gigliola Fracchia.

Hanno aderito 91 artisti incisori provenienti da varie nazioni con 500 opere.

A documentazione della mostra è stato stampato un catalogo di 120 pagine bilingue con testi e immagini delle opere e relativa biografia degli artisti ( visitabile sul sito www.graficaedexlibris.it).

L’esposizione illustrerà le varie tecniche grafiche tradizionali quali xilografia, acquaforte, acquatinta, puntasecca, maniera nera, litografia, linoleografia, oltre a nuove sperimentazioni quali l’incisione su plexiglass, la fotografia, l’elaborazione al computer.La mostra verrà visitata da parecchie persone appassionate di grafica, artisti, critici, collezionisti e alunni delle scuole cittadine primarie e secondarie. Saranno esposti anche libri di grafica incisa, cataloghi, documenti, foto.

Verrà allestita anche una vetrina con l’esposizione degli strumenti da lavoro dell’incisore e stampatore: matrici lignee e calcografiche, pietre litografiche, bulini e sgorbie, inchiostri, rulli, caratteri da stampa.

La mostra vuole far conoscere la stampa e soprattutto l’ex libris, ovvero quel piccolo foglietto che identifica la personalità e il mondo poetico del proprietario del libro. I collezionisti possono mettersi in contatto con gli artisti e scambiare o ordinare l’esecuzione di ex libris dando indicazione su cosa raffigurare per essere al meglio rappresentati.

Le edizioni passate sono state dedicate ai grandi maestri dell’incisione: 1993 Tranquillo Marangoni, 1995 Bruno da Osimo, 1997 Benvenuto Disertori, 1999 Bruno Colorio, 2001 Remo Wolf, 2003 Italo Zetti, 2005 Publio Morbiducci, 2007 Pietro Parigi, 2009 Ercole Dogliani,

2011 Antonello Moroni, 2013 Luigi Servolini, 2015 Adolfo De Carolis, 2017 Emilio Mantelli,

2021 Rivista “Xilografia”.

Per maggiori notizie sulla mostra contattare il Gruppo Arte Casale, Organizzatori responsabili: Antonio Barbato, Pio Carlo Barola e Gianpaolo Cavalli.

cell. 348.7629167, barolapio@libero.it www.graficaedexlibris.it

MANIA – The Abba Tribute

lunedì 30 ottobre – ore 21

Teatro Alfieri – Torino

Il tributo agli ABBA più famoso e più titolato al mondo, direttamente dai palchi di London’s West End,

torna finalmente in Italia, dopo i sold out in Australia, Cina, Stati Uniti e Nord Europa,

con l’organizzazione di Dimensione Eventi.

Un concerto coinvolgente che celebra la musica degli ABBA

in modo fedele, rispettoso e appassionato,

ripercorrendo i ricordi speciali di quando gli Abba dominavano le classifiche radio internazionali.

Costumi, luci, coreografie, musica suonata rigorosamente dal vivo.

“Mamma Mia”, “Voulez Vous”, “Dancing Queen”, “Winner Takes It All”, “Super Trouper”

e tutte le hits più amate in una serata di emozioni,

per vecchi e nuovi amanti degli ABBA.

Sarà impossibile rimanere seduti a teatro: e allora alzatevi e ballate!

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Al Cafè Des Arts suonano gli ZiroBop di Enzo Zirilli. Al Teatro Alfieri lo show “Mania-The Abba Tribute”.

Martedì. Allo Ziggy si esibiscono i Boogamen. Al Teatro Colosseo Canta Fiorella Mannoia accompagnata al pianoforte da Danilo Rea. Al Magazzino sul Po è di scena Dj Gruff. A El Paso suonano gli Anti System. Per “Movement” alle OGR si esibisce The Blessed Madonna e i WhoMadeWho.

Mercoledì. Per “Moncalieri Jazz” all’Osteria Rabezzana, suona il quartetto Dido’s Brazilian.

Giovedì. All’Off Topic è di scena il duo Legno. Per “Moncalieri Jazz” al Centro Commerciale suona l’Orchestra I Vitelloni mentre al Gelato Artigiano si esibisce il Duo Sole. Alle OGR per C2C” sono di scena i Model/Actriz e Rackika Nayar. Al Cap 10100 si esibisce il rapper Mattak.

Venerdì. All’Hiroshima Mon Amour suonano i Modena City Ramblers. Per “ Moncalieri Jazz” è di scena il quintetto Jazz Ladies alla Famija Moncalereisa. Al Blah Blah si esibisce Kid Congo Powers. Al Folk Club è di scena la cantante Lucia De Carvalho. Per “C2C” al Lingotto vede esibirsi Caroline Polachek con Marina Herlop , Evian Christ, Lucrecia Dalt, Overmono mentre allo Stone Island Stage sono di scena Space Afrika, Avalon Emerson, e Tiga.

Sabato. Per “Moncalieri Jazz” suona la “Marching band” JST di Diego Borotti e in serata l’A26 Quintet. Al Blah Blah suonano i Five Ways To Nowhere. Allo Ziggy gli Spiritual Front rivisitano “The Queen is Dead” degli Smiths. Per “C2C” alle OGR si esibiscono i King Krule, Flyng Lotus , Moodymann e Yves Tumor mentre sul palco secondario sono di scena Bill Kouligas, Bambi e il trio Sangre Nueva.

Domenica. Per “Moncalieri Jazz” al centro commerciale Le Porte suonano i Dixie Six. Conclusione di “C2C” con Gang Of Ducks, Azu Tiwaline, Cinna Peyghami , Upsammy. Al Blah Blah suona il duo Gotho. Allo Ziggy è di scena Ellende. Al Magazzino sul Po suonano gli Escuela Grind.

Pier Luigi Fuggetta

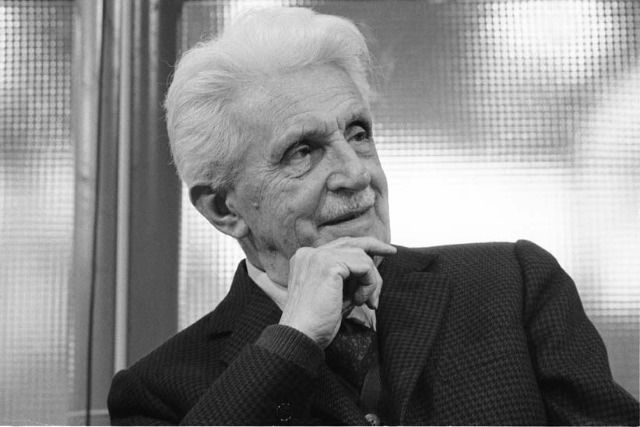

“Ricordando Alessandro Galante Garrone”

Il “Polo del ‘900” fa memoria, in Palazzo San Daniele, del “mite giacobino” nel ventesimo della scomparsa

Lunedì 30 ottobre, ore 15

Un incontro, fra dibattito e spettacolo/performance, quello in programma il prossimo lunedì 30 ottobre, a partire dalle 15, presso l’“Auditorium” del “Polo del ‘900” nello juvarriano “Palazzo San Daniele”, per ricordare la figura di Alessandro Galante Garrone (Vercelli, 1° ottobre 1909 – Torino, 30 ottobre 2003), nell’ambito delle iniziative per l’80° della Resistenza e a vent’anni dalla scomparsa dello storico, scrittore, magistrato, antifascista di primo piano e partigiano (militante durante il Ventennio nelle formazioni GL in Piemonte), fra i padri fondatori della Repubblica Italiana. L’incontro servirà anche per presentare il libro di Galante Garrone “Per l’eguaglianza e la libertà”, edito di recente da “Einaudi”, a cura di Paolo Borgna (presidente di “Istoreto – Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea”, di cui Galante Garrone fu fra i fondatori nel lontano 1947), Francesco Campobello e Massimo Vogliotti.

Dopo i saluti e l’introduzione di Alberto Sinigaglia (presidente del “Polo” di piazza Antonicelli) e di Paolo Borgna, il programma prevede una “lezione recitata” dall’attore albese Diego Coscia, su testo dello scrittore (e dal 2005 docente di “Civilisation italienne” all’Università “Grenoble Alpes”) Leonardo Casalino avente a tema “Alessandro Galante Garrone: pensare libertà liberatrici”.

Il pomeriggio proseguirà alle 17 sotto il segno de “Le battaglie civili del ‘mite giacobino’”, termine che lui stesso si cucì addosso, nel ’94, in un libretto scritto a quattro mani con Paolo Borgna. Come dire: “un rivoluzionario democratico – così Paolo Bagnoli – a caratura radicale essendo egli un azionista fedele al filone della democrazia radicale che, oltre ad essere una posizione politica, fu per Galante Garrone anche la bussola che mosse il suo continuo impegno pubblicistico, caratterizzato da una moralità concreta nel leggere un paese sempre più tristemente e squallidamente risucchiato dal disprezzo della Costituzione e dalla perdita di senso di quell’Italia civile in cui egli e, con lui tanti altri, avevano creduto ed avevano continuato a credere”. Il valore delle Istituzioni e quello supremo della “libertà” ritornano costantemente nella vita, nei gesti e nelle parole di quel nostro “mite giacobino” che non abbisogna di feroci “ghigliottine”, ma che non cede caparbiamente il passo al progredire di tempi privi di ideali e passione politica e civile, testardo all’estremo nel rifiuto di “ogni neutralità imbelle” lontana e pavida nella negazione di ogni “scelta di campo”.

Posizioni, concetti, idee ben presenti nel recente libro-antologia “Per l’eguaglianza e la libertà” (Einaudi) che raccoglie gli editoriali, ancora oggi di eccezionale attualità , da lui scritti per “La Stampa”: dalla necessità di uno Stato moderno autorevole ma non autoritario all’importanza della scuola pubblica e alla condizione della donna via via fino al rapporto fra politica e giustizia, con l’ideale di una magistratura che viva la propria indipendenza senza trasformarla in separatezza. Temi di cui si discuterà nel tardo pomeriggio al “Polo del ‘900” insieme a Gad Lerner e allo storico Gianpaolo Romagnani, con il coordinamento di Chiara Colombini, ricercatrice presso “Istoreto”. Saranno presenti anche i curatori del volume e la figlia di Gante Garrone, Giovanna.

Per info: “Polo del ‘900 – Palazzo San Daniele”, piazza Antonicelli, Torino; tel. 011/0883200 o www.polodel900.it

g.m.

Nelle foto:

– Alessandro Galante Garrone (Ph. Paolo Agosti)

– Alessandro Galante Garrone con il fratello Carlo e Ferruccio Parri, primo presidente del Consiglio dei Ministri a capo di un governo di unità nazionale, al termine del secondo conflitto mondiale

– Alessandro Galante Garrone con le vedove dei ferrovieri, 1946

Domenica 29 ottobre

Esclusiva italiana per la commedia firmata dagli autori francesi del fortunato “Cena tra amici”

Domenica 29 ottobre alle 21 al Teatro Concordia di Venaria, in via Puccini, la compagnia Onda Larsen mette in scena “Cena d’addio”. Si tratta di un testo scritto da Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, gli autori del fortunato “Le prenom”, conosciuto in Italia come “Cena tra amici”, che ha riscosso successo sia in teatro sia al cinema.

La produzione ha avuto il testo in esclusiva per l’Italia: «Questo spettacolo ha la fortuna di raccontare una storia che, negli anni 2000, era una semplice commedia. Dopo la pandemia (da quando ci siamo accorti che il tempo da condividere con altri è diventato sempre più prezioso), questo testo che recitiamo assume una spinta ancora più efficace. Quanto tempo passiamo con persone di cui non ce ne frega nulla? Tanto, troppo. E allora, con l’ironia e cinismo che contraddistinguono le commedie francesi, lo spettacolo risulta quanto mai attuale e divertente» spiega Riccardo De Leo di Onda Larsen.

La traduzione è stata curata da Sandrine du Jardin e, prima di questa messa in scena, la commedia, divertente e raffinata, non era mai stata rappresentata nel nostro Paese. La regia è firmata da Andrea Borini e sul palco salgono Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis.

Intero: 15 euro, 13 il ridotto. Biglietti in vendita online su VivaTicket (https://www.vivaticket.com/it/Ticket/una-cena-d-addio/213062) e su Ticketone (https://www.ticketone.it/eventseries/onda-larsen-cena-daddio-3449769/?affiliate=IGA)

Lo spettacolo

Una giovane coppia, Pierre e Clotilde, si rendono conto di passare troppo del loro tempo a fare cose che non sceglierebbero di fare, ma soprattutto a vedere e frequentare persone che, oggi come oggi, non sceglierebbero più di frequentare. E così decidono di darci un taglio: per ognuna delle persone che vogliono lasciare fuori dalle loro vite organizzeranno una “Cena d’addio” per salutare degnamente gli ex amici e lasciare in loro un buon ricordo.

Il loro progetto inizia invitando a cena una coppia di vecchi amici a cui però si presenta solo Antoine e le cose non vanno esattamente come i due avevano immaginato, prendendo una piega a tragicomica, a tratti assurda, paradossale e sicuramente esilarante.

Un testo divertente che sa fotografare le coppie e la realtà

Nella società contemporanea la vita spesso si riduce a una serie di impegni da organizzare. Per una coppia borghese il lavoro, l’educazione dei figli, il tempo libero e l’amicizia diventano una concatenazione di appuntamenti da programmare, tutti sullo stesso piano, nell’illusione di avere così un controllo sulle proprie vite apparentemente serene. Proprio per questo frequentare delle amicizie ormai stantie e inutili diventa una perdita di tempo che potrebbe essere dedicato ad altre attività, ma come fare per sbarazzarsi di un amico senza fare cattiva figura? Il miglior modo è organizzare una cena d’addio, una sorta di festa funebre in onore di una ignara coppia di amici che verrà invitata e onorata con tutti i crismi prima di non essere mai più contattata. Questo è il piano di Pierre e Clotilde, una coppia apparentemente solida e comune, senza grossi problemi a parte piccole incomprensioni sotterranee, per sbarazzarsi di Antoine e Beatrice, vecchi amici di estrazione new age e radical chic, in una serata che sarà rivelatrice di sorprese e verità sotterranee. Il salotto piccolo borghese diventa perciò un ring in cui si scontrano tre personaggi, con la moglie di Antoine che aleggia soltanto evocata, in cui più volte i ruoli si ribaltano, i rapporti di forza cambiano, le apparenti differenze si appianano più del previsto, nessuno conosce se stesso e gli altri quanto credeva, l’apparente moralità si trasfigura in amoralità diffusa, e si fatica a capire per chi parteggiare e dove stia la verità.

PERCHE’ “UNA CENA D’ADDIO”, a cura di Onda Larsen

«Abbiamo scelto “Una cena d’addio” perché, come spesso avviene con le commedie francesi, questo spettacolo ha la capacità di saper divertire e apparire leggero, per poi infiltrarsi nelle nostre contraddizioni anche con crudeltà.

Questa commedia è uno specchio: quello che vediamo sulla scena siamo noi, è il nostro mondo che si sgretola, è il nostro individualismo così politicamente corretto che si scontra violentemente con la realtà, con l’umanità, è la nostra natura tragicomica per eccellenza.

In un mondo che sempre di più vive i rapporti umani a seconda della loro utilità e che considera un valore la saturazione selvaggia del proprio tempo, riempiendolo di tutto ciò che “sviluppa” il nostro lavoro, il nostro benessere, la nostra conoscenza, non resta spazio per contemplare, pensare, annoiarsi e conoscersi davvero.

“Una cena d’addio è come un incrocio fra un vaudeville contemporaneo e un dramma d’interno, in cui intervengono gli artifici teatrali come il travestimento, il gioco di parole, la brillantezza dei dialoghi, al servizio di un incontro-scontro di caratteri. La sfida è riuscire a dipanare tutti i fili che partono da uno spunto di partenza semplice ed efficace per riannodarli insieme in una commedia drammatica, a tratti feroce, a tratti giocosa, spesso francamente comica, unendoli in un ordito di divertimento, emozione e riflessione al tempo stesso».

LO SPETTACOLO

di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte

con Lia Tomatis, Riccardo De Leo, Gianluca Guastella

regia Andrea Borini

costumi Augusta Tibaldeschi

scene Yasmin Pochat

luci Adriano Antonucci

produzione Fondazione Via Maestra / Onda Larsen / Compagni di viaggio

Ad Asti, la prossima tappa del progetto ideato dal “Salone Internazionale del Libro di Torino” e dalla Regione a favore dell’Editoria indipendente piemontese

Sabato 28 ottobre, ore 17,30

Asti

Quinta tappa. Dopo Verbania, Torino, Novara ed Alessandria, sosterà ad Asti l’“Indipendent Book Tour”, il viaggio nei capoluoghi del Piemonte, ideato dal “Salone Internazionale del Libro di Torino” e “Hangar del Libro”(Regione Piemonte), in collaborazione con la “Fondazione Circolo dei Lettori”, per raccontare la ricchezza, eccellenza a livello nazionale, dell’Editoria indipendente piemontese. L’appuntamento è per sabato 28 ottobre, ore 17,30, negli spazi di “FuoriLuogo”, in via Enrico Toti 18/20, ad Asti. Protagoniste nella tappa astigiana, saranno quattro case editrici, tra le 28 partecipanti al tour, che racconteranno al pubblico la propria storia, i propri progetti e un proprio libro scelto per l’occasione, tra i tanti pubblicati (ingresso libero): “Buendia Books” presenterà il romanzo “Saluteremo il signor padrone” di Stefano Valerio, “Yume Edizioni” racconterà il libro “Teen generation” di Beatrice Varetto, “Be strong Edizioni” illustrerà il romanzo per ragazzi “Un destino su misura” di Fulvio Drigani e “Edizioni del Capricorno” parlerà del “noir” “Anatomia di una rapina” diMaurizio Blini. Sono nel complesso otto le tappe, una in ciascun capoluogo piemontese, messe in agenda per l’edizione 2023 dell’iniziativa.

A ogni appuntamento le case editrici, selezionate a giugno attraverso la “call Hangar del Libro”, presenteranno il loro libro del momento, accompagnate da brani musicali e azioni teatrali curate da “B-Teatro”. Per il secondo anno, grazie al progetto “#Booklovers” della rivista digitale “exlibris20”, saranno nuovamente coinvolti 28 lettrici e lettori, anch’essi selezionati a giugno grazie ad una “call” dedicata, che ha visto partecipare ben 267 appassionati di libri e lettura di ogni età.

A ogni tappa i “booklovers”affiancheranno una casa editrice ciascuno per raccontare il loro punto di vista sul libro, trasmettendo così al pubblico anche le emozioni e le riflessioni del lettore che pubblicheranno poi sui propri profili social, con recensioni e interviste.

A ogni tappa i “booklovers”affiancheranno una casa editrice ciascuno per raccontare il loro punto di vista sul libro, trasmettendo così al pubblico anche le emozioni e le riflessioni del lettore che pubblicheranno poi sui propri profili social, con recensioni e interviste.

E il viaggio continua.

Sabato 11 novembre la tappa sarà Vercellicon l’appuntamento alle 17.30 alla “Biblioteca Civica”, in via A. G. Cagna, 8. Ultimi incontri: sabato 18 novembre alle 17.30, alla “Cassa di Risparmio ” (Villa Poma) di Biella, in via Fratelli Rosselli 116 e sabato 25 novembre a Cuneo, alla “Biblioteca Civica” (Palazzo Audifreddi), in via Cacciatori delle Alpi 9, alle 17.30.

” (Villa Poma) di Biella, in via Fratelli Rosselli 116 e sabato 25 novembre a Cuneo, alla “Biblioteca Civica” (Palazzo Audifreddi), in via Cacciatori delle Alpi 9, alle 17.30.

Da segnalare che, per ogni edizione, “Independent Book Tour” prevede la “vetrina virtuale online” su www.hangardellibro.it , uno strumento informativo che illustra tutti i titoli delle case editrici presentati nel viaggio letterario, per aiutare lettrici e lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Dice Carola Messina, project manager dell’evento: “L’‘Independent Book Tour’ ha il preciso obiettivo di raccontare e dare visibilità alla capacità delle case editrici indipendenti piemontesi di sperimentare, innovare e ampliare gli orizzonti di lettori e lettrici grazie alla presentazione delle loro proposte di punta. Rafforzare il prezioso ruolo dell’editoria indipendente è uno degli scopi principali del progetto ‘Hangar’, al fine di preservare l’importante valore della bibliodiversità portata nel panorama culturale regionale e nazionale”.

Per info su programma nel dettaglio: www.hangardellibro.it o www.salonelibro.it

g.m.

Nelle foto: Immagine guida “Indipendent Book Tour” e cover di “Anatomia di una rapina” (Edizioni de Capricorno), “Saluteremo il signor padrone” (Buendia Books) e “Teen generation” (Yume Edizioni).