Iniziata la rassegna di musica e teatro “Scena 1312” promossa dal Comune di Bardonecchia e curata per la parte teatrale dall’Accademia dei Folli

Con “Tower of song” ha debuttato lunedì 7 agosto scorso, sul palcoscenico del Palazzo delle Feste di Bardonecchia l’Accademia dei Folli. Si è trattato del primo appuntamento stagionale della rassegna di musica teatro dal titolo “Scena 1312”, promossa dal Comune di Bardonecchia e curata, per la parte teatrale, dall’Accademia dei Folli e per la parte musicale da Estemporanea.

Lo spettacolo “Tower of song” ha voluto essere un omaggio al celebre poeta e cantautore canadese Leonard Cohen. Alle parole dell’artista nativo di Montreal si sono aggiunte le canzoni che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

Martedì 8 agosto , sempre per la stagione 1312, va in scena, un grande classico della letteratura francese, rivisitato in chiave contemporanea. Si tratta di Madame Bovary, per la riduzione teatrale curata da Emiliano Poddi del celebre romanzo pubblicati a puntate sulla Revue de Paris nel 1856.

“Madame Bovary c’est moi” avrebbe risposto Flaubert quando gli chiesero chi fosse la protagonista del suo romanzo più famoso. Una diceria nata dal fatto che l’autore trattò in modo a tal punto oggettivo la psicologia dei suoi personaggi da fondersi con loro. Se non è certo che Flaubert abbia mai pronunciato questa frase, nel tentativo di scoprirlo l’Accademia dei Folli ha posto sul palcoscenico la protagonista del romanzo, Emma Bovary, e il suo alter ego;il personaggio, da una parte, e l’autore dall’altra. Accanto a loro c’è il devoto marito Charles. La situazione si complica quando compare sul palco un giovane studente di giurisprudenza, Lèon, e poi un ricco proprietario terriero, abile seduttore, Rudolphe. Al centro del palco su una sscrivania vi saranno poste due boccette di vetro, una contenente inchiostro, l’altra un potente veleno e Flaubert intingera’ la penna in entrambe.

Madame Bovary narra la storia di Emma Rouault, una giovane amante della letteratura francese, che sogna una vita da principessa, fatto che non si avvererà molto perché il marito Charles è per lei uomo mediocre e senza aspirazioni. Per questo tenterà di fuggire dal mondo reale, rifugiandosi in un luogo irreale fatto di sogni, che la condurrà a compiere l’adulterio.

Lo spettacolo con Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Giovanna Rossi, Valter Schiavone, per la regia di Carlo Roncaglia, si tienemartedì 8 agosto alle 21, al palazzo delle Feste, in piazza Valle Stretta 1.

MARA MARTELLOTTA

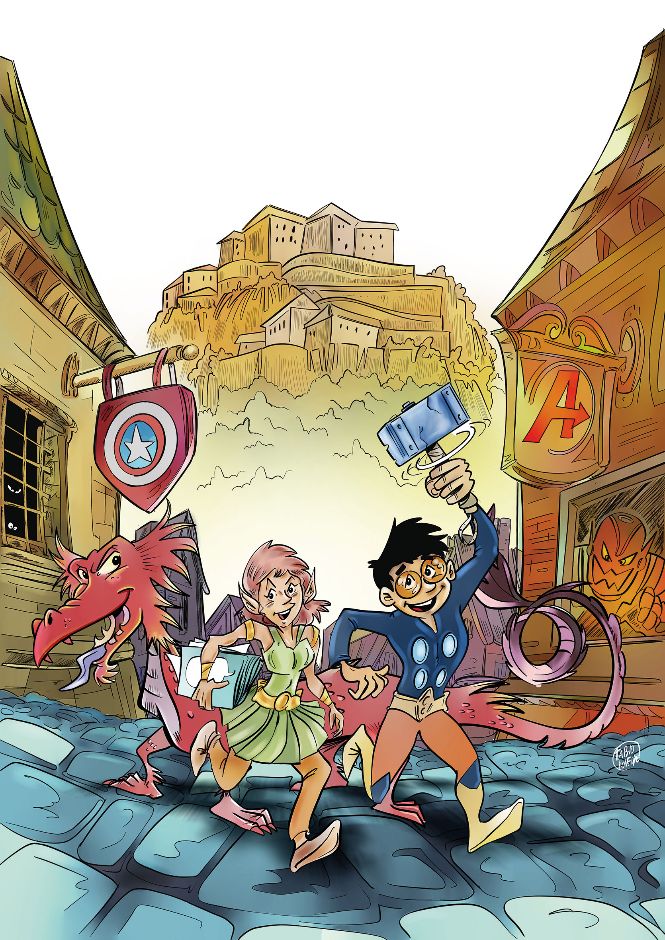

Il mondo fantasy, con i suoi fumetti e i suoi personaggi più amati prende casa per ben tre giorni fra le antiche mura del “Forte di Bard”. L’appuntamento è per domenica 13 (dalle 15,30 alle 20,30), lunedì 14 e martedì 15 agosto (dalle 9,30 alle 19,30), con la prima edizione di “FantasyBard” ospitata nelle case d’epoca del “Borgo” e al “Forte di Bard”. Tre giorni spumeggianti dedicati a mostre, spettacoli, incontri ed un’ “area mercatino” con le case editrici specializzate nel settore. Tantissime saranno le postazioni con fumettisti, le presentazioni e gli autori che interverranno disegnando dal vivo i personaggi preferiti dal pubblico. In programma anche conferenze e incontri con artisti, scrittori di fama nazionale e tre mostre. Le esposizioni nel “Borgo” saranno dedicate a due icone del fumetto e del cinema – Diabolik (Astorina) e Dampyr (Bonelli) – mentre al “Forte di Bard”, negli spazi della “Cappella militare”, una retrospettiva di tavole e disegni originali sarà dedicata agli Avengers dal titolo “60 anni di supereroi”. Durante le tre giornate sono previsti anche laboratori e workshop per ragazzi.

Il mondo fantasy, con i suoi fumetti e i suoi personaggi più amati prende casa per ben tre giorni fra le antiche mura del “Forte di Bard”. L’appuntamento è per domenica 13 (dalle 15,30 alle 20,30), lunedì 14 e martedì 15 agosto (dalle 9,30 alle 19,30), con la prima edizione di “FantasyBard” ospitata nelle case d’epoca del “Borgo” e al “Forte di Bard”. Tre giorni spumeggianti dedicati a mostre, spettacoli, incontri ed un’ “area mercatino” con le case editrici specializzate nel settore. Tantissime saranno le postazioni con fumettisti, le presentazioni e gli autori che interverranno disegnando dal vivo i personaggi preferiti dal pubblico. In programma anche conferenze e incontri con artisti, scrittori di fama nazionale e tre mostre. Le esposizioni nel “Borgo” saranno dedicate a due icone del fumetto e del cinema – Diabolik (Astorina) e Dampyr (Bonelli) – mentre al “Forte di Bard”, negli spazi della “Cappella militare”, una retrospettiva di tavole e disegni originali sarà dedicata agli Avengers dal titolo “60 anni di supereroi”. Durante le tre giornate sono previsti anche laboratori e workshop per ragazzi.