Al traguardo di Cuneo, ospiti d’eccezione quattro case editrici indipendenti, fra le 28 partecipanti al tour

Sabato 25 novembre, ore 17,30

Cuneo

Ottava ed ultima tappa. Dopo Verbania, Torino, Novara, Alessandria, Asti, Vercelli e Biella, l’“Indipendent Book Tour”, il progetto ideato dal team di “Hangar del Libro” (progetto di “Regione Piemonte”) e dal “Salone Internazionale del Libro di Torino” (in collaborazione con la “Fondazione Circolo dei Lettori”) “per raccontare la ricchezza e l’eccellenza a livello regionale dell’ ‘editoria indipendente’ della Regione”, conclude il suo viaggio – iniziato a Verbania il 23 settembre scorso – a Cuneo. L’appuntamento è per sabato 25 novembre, alle 17, presso la “Biblioteca 0– 18”, di via Santa Croce al numero 6. Ingresso libero.

Ottava ed ultima tappa. Dopo Verbania, Torino, Novara, Alessandria, Asti, Vercelli e Biella, l’“Indipendent Book Tour”, il progetto ideato dal team di “Hangar del Libro” (progetto di “Regione Piemonte”) e dal “Salone Internazionale del Libro di Torino” (in collaborazione con la “Fondazione Circolo dei Lettori”) “per raccontare la ricchezza e l’eccellenza a livello regionale dell’ ‘editoria indipendente’ della Regione”, conclude il suo viaggio – iniziato a Verbania il 23 settembre scorso – a Cuneo. L’appuntamento è per sabato 25 novembre, alle 17, presso la “Biblioteca 0– 18”, di via Santa Croce al numero 6. Ingresso libero.

L’incontro vedrà la partecipazione di quattro “case editrici”, fra le 28 partecipanti al tour, che racconteranno al pubblico la propria storia, i propri progetti e un proprio libro scelto per l’occasione, tra i tanti pubblicati. Il tutto accompagnato da brani musicali e azioni teatrali curate da “B-Teatro”.

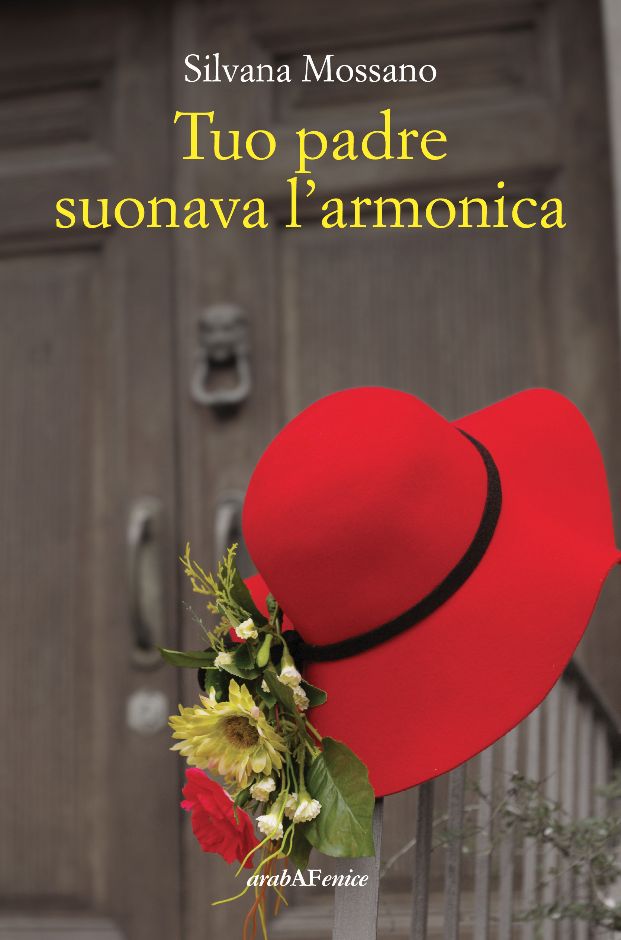

“Add Editore” presenterà il romanzo “La foresta trabocca” della scrittrice giapponese Maru Ayase; “Araba Fenice” racconterà il libro “Tuo padre suonava l’armonica” della giornalista e scrittrice casalese Silvana Mossano; “Diablo Edizioni” illustrerà il graphic novel “Punto di fuga” di Lucia Biagi e “Voglino Editrice” parlerà del libro per bambini “La regina del sorriso” di Elena Zegna. Lettrici e lettori #Booklovers, selezionati da una specifica call, grazie alla collaborazione con la rivista digitale exlibris20, affiancheranno gli editori per portare al pubblico un punto di vista esterno, utile per approcciare i libri con lo sguardo di chi ama leggere per passione: a Cuneo saranno Alessia Bombino, Francesca Milanesio, Alessia Lingua, Daniela Scavino. Le loro recensioni, e quelle degli altri #Booklovers, sono presenti sul sito di exlibris20.

l’armonica” della giornalista e scrittrice casalese Silvana Mossano; “Diablo Edizioni” illustrerà il graphic novel “Punto di fuga” di Lucia Biagi e “Voglino Editrice” parlerà del libro per bambini “La regina del sorriso” di Elena Zegna. Lettrici e lettori #Booklovers, selezionati da una specifica call, grazie alla collaborazione con la rivista digitale exlibris20, affiancheranno gli editori per portare al pubblico un punto di vista esterno, utile per approcciare i libri con lo sguardo di chi ama leggere per passione: a Cuneo saranno Alessia Bombino, Francesca Milanesio, Alessia Lingua, Daniela Scavino. Le loro recensioni, e quelle degli altri #Booklovers, sono presenti sul sito di exlibris20.

Per ogni edizione, inoltre, “Independent Book Tour” prevede la vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it, uno strumento informativo che illustra tutti i titoli delle case editrici indipendenti presentati nel viaggio letterario, per aiutare lettrici e lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Una vetrina che, si arricchisce vieppiù a ogni edizione del tour.

Per ogni edizione, inoltre, “Independent Book Tour” prevede la vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it, uno strumento informativo che illustra tutti i titoli delle case editrici indipendenti presentati nel viaggio letterario, per aiutare lettrici e lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Una vetrina che, si arricchisce vieppiù a ogni edizione del tour.

“L’ ‘Independent Book Tour’ – sottolinea Carola Messina, ‘project manager’ dell’evento – ha il preciso obiettivo di raccontare e dare visibilità alla capacità delle case editrici indipendenti piemontesi di sperimentare, innovare e ampliare gli orizzonti di lettori e lettrici grazie alla presentazione delle loro proposte di punta. Rafforzare il prezioso ruolo dell’editoria indipendente è uno degli scopi principali del ‘progetto Hangar’, al fine di preservare l’importante valore della bibliodiversità che sa portare nel panorama culturale regionale e italiano”.

g.m.

Nelle foto: le cover dei libri presentati a Cuneo

Evvabbè, non ci saremo accaparrati “Il bacio”, gelosamente custodito a Brera, quello a cui guardò pure Visconti per tramandarci in “Senso” la passione e la disfatta risorgimentali di Livia Serpieri e Franz Mahler, manifesto inequivocabile dell’arte romantica di casa nostra, ambientazione medievale in triplice versione che lascia trasparire moti e sentimenti di sapore patriottico e ottocentesco: non avrà il richiamo del collega, ma nelle sale della GAM – che sino al primo aprile del prossimo anno ospiteranno la mostra “Hayez. L’officina del pittore romantico”, organizzata e promossa da Fondazione Torino Musei, Gam Torino (un corposo terzo appuntamento, all’indomani dei Macchiaioli, 2018, e di Fattori, 2021) e 24 Ore Cultura (“Torino punto di riferimento”, sottolineano i responsabili: quindi ulteriori appuntamenti a venire) e curata con affetto e gran saggezza e lunga militanza sul campo da Fernando Mazzocca ed Elisa Lissoni, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera (ma altresì ancora nei prestiti tra gli altri il Liechtenstein. The Princely Collection, Vaduz-Vienna, l’Accademia di San Luca a Roma, la Fondazione Cariplo di Milano, gli Uffizi, il Musée Faure di Aix-les-Bains, Bologna, Pavia, Verona, Napoli, Trieste), grandioso allestimento – si mostra in una delle dieci sezioni che si snodano in successione cronologica, agguerrito, pronto a prendersi la sua bella rivincita, “L’ultimo bacio di Giulietta e Romeo”, tela realizzata nel 1823 su invito di un ricco collezionista, in una Milano in cui il pittore poco più che trentenne s’era stabilito l’anno precedente, tela composta di struggente distacco, dello sguardo di compassione verso una giovanissima coppia e verso il destino di morte che li aspetta, badando a dare corpo esatto alla ricostruzione d’ambiente, alle colonne e agli archi, alle vesti e ai colori di mantelli e braghe, al candore dell’abito di lei ricamato, alla sedia e al crocefisso sullo sfondo, al quadro votivo, alla vecchia nutrice che occhieggia di lato, alla finestra istoriata, al muro di cinta e agli alberi e alla torre antica che s’innalza poco lontano. Quasi un biglietto da visita, comunque, come biglietto da visita, e “proprietà” tutta torinese, suona quella “Sete dei Crociati” che Hayez iniziò nel 1833, per concluderla diciassette anni dopo. Commissione di re Carlo Alberto, da porsi nella Sala delle Guardie del Corpo a Palazzo Reale, dove ancora la si può ammirare: l’opera che il pittore considerava la sua più importante, il suo impegno più lungo nel tempo, pensata e ripensata a lungo, come testimoniano “le decine di disegni, i fogli tracciati a matita, gli appunti visivi”, ogni cosa messa a fuoco in un turbinio di nudi e panneggi, di atmosfere e colori “che non hanno eguali nella pittura storica del tempo”. È un continuo confronto per il visitatore, le prime idee e la resa, una gioia per gli occhi e per l’ossequio al lavoro di un Maestro. Tutto diventa perfetto, tutto – anche se a tratti insorge una certa raggelante “freddezza”, uno sguardo che non ammette implicazioni del cuore o sentimentalismi larmoyant – s’imprime nella memoria. “Nacqui in Venezia il giorno 10 febbraio 1791 nella parrocchia di Santa Maria Mater Domini” suona l’incipit delle “Memorie” che l’artista dettò tra il 1869 e il ’75 all’amica Antonietta Negroni Prati Morosini (anch’essa in mostra, in abiti di ragazzina, forzatamente sorridente, con accanto grandi presenze floreali; un impegno, quello, non direttamente suo, lui “aveva, si sa, più facile il pennello che la penna”), lui di umilissimi natali, figlio di Chiara Torcellan, donna di Murano, e di un Giovanni povero pescatore originario di Valenciennes, tempi grami con cinque figli da sfamare, lui presto inviato dalla milanese zia materna che se la passava discretamente e avrebbe potuto essere d’aiuto, sposata ad un tal Francesco Binasco, antiquario e collezionista, che ebbe il merito di intuire un talento precoce, di avviarlo ai primi studi, di fargli respirare l’aria di bottega e di mettergli sotto il naso opere di maestri, Tiziano e Veronese e Antoon Van Dyck. L’inizio di una lunga vita (se ne andò nel febbraio del 1882), fatta di avventure e di amori, di celebrazioni, di successi che abbracciavano ogni opera al proprio apparire, campione che appena diciottenne si sposta a Roma con una borsa di studi triennale e con l’interessamento di Canova che lo vedeva capace di rivoluzionare la pittura come lui aveva fatto con la scultura (“oh per Dio che avremo anche noi un pittore; ma bisogna tenerlo a Roma ancora qualche tempo, e io farò di tutto perché vi rimanga”, aveva scritto il potente conte Cicognara, presidente dell’Accademia veneziana, nel 1809 all’autore della “Paolina”), baluardo dell’Arte e del mondo artistico, testimone e uno dei caposaldi del passaggio tra Neoclassicismo e Romanticismo, considerato da Stendhal che visitò il suo studio “il maggiore pittore vivente” e da Mazzini interprete delle aspirazioni nazionali, posto con Manzoni e Verdi tra i Padri della Patria. Il soggiorno romano sarà una manna per lui, perduto nelle chiese e nelle Stanze vaticane a cercare la grandezza di Raffaello, ai Capitolini come al Museo Chiaromonti a studiare la statuaria greco-romana; sarà un bel panorama di nuove conoscenze, lui che nella maturità avrebbe avuto tra gli altri come mecenati e committenti Guglielmo I di Württemberg e Metternich e Radetzky, viaggiando tra Austria e Germania, nello splendore di una carriera strepitosa che lo “ha visto dialogare con i grandi artisti del suo tempo, cultori, letterati e musicisti”, come sottolinea Mazzocca. I salotti milanesi di Cristina di Belgioioso, stupendo ritratto avvolta nel suo abito scuro, l’acconciatura ricercata, e i monili, e di Carolina Zucchi, musa e amante, altro ritratto in mostra, altro covo d’eccellenza per ogni artista e patriota, sguardo languido, due grandi occhi neri, posato tra le lenzuola (“Ritratto di Carolina Zucchi a letto” o “La malata” del 1825), erano le calamite dell’universale sentire. Altre sezioni, altre decadi sparse nel secolo, altro innamorarti del concetto altissimo di perfezione, della rappresentazione di creature femminili (il “Bagno di ninfe”, sensuali nella loro cornice contemporanea) e virili nudi maschili (“Sansone”, rimasto appeso per almeno trent’anni nello studio del pittore, capace d’affascinare i visitatori dell’epoca, punto finale anch’esso dei tanti disegni preparatori, giro di boa inaspettato dalla “critica, stupefatta dalla svolta attuata dal pittore, fino ad allora impegnato nell’esecuzione di una superba serie di figure femminili” estremamente provocanti.

Evvabbè, non ci saremo accaparrati “Il bacio”, gelosamente custodito a Brera, quello a cui guardò pure Visconti per tramandarci in “Senso” la passione e la disfatta risorgimentali di Livia Serpieri e Franz Mahler, manifesto inequivocabile dell’arte romantica di casa nostra, ambientazione medievale in triplice versione che lascia trasparire moti e sentimenti di sapore patriottico e ottocentesco: non avrà il richiamo del collega, ma nelle sale della GAM – che sino al primo aprile del prossimo anno ospiteranno la mostra “Hayez. L’officina del pittore romantico”, organizzata e promossa da Fondazione Torino Musei, Gam Torino (un corposo terzo appuntamento, all’indomani dei Macchiaioli, 2018, e di Fattori, 2021) e 24 Ore Cultura (“Torino punto di riferimento”, sottolineano i responsabili: quindi ulteriori appuntamenti a venire) e curata con affetto e gran saggezza e lunga militanza sul campo da Fernando Mazzocca ed Elisa Lissoni, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera (ma altresì ancora nei prestiti tra gli altri il Liechtenstein. The Princely Collection, Vaduz-Vienna, l’Accademia di San Luca a Roma, la Fondazione Cariplo di Milano, gli Uffizi, il Musée Faure di Aix-les-Bains, Bologna, Pavia, Verona, Napoli, Trieste), grandioso allestimento – si mostra in una delle dieci sezioni che si snodano in successione cronologica, agguerrito, pronto a prendersi la sua bella rivincita, “L’ultimo bacio di Giulietta e Romeo”, tela realizzata nel 1823 su invito di un ricco collezionista, in una Milano in cui il pittore poco più che trentenne s’era stabilito l’anno precedente, tela composta di struggente distacco, dello sguardo di compassione verso una giovanissima coppia e verso il destino di morte che li aspetta, badando a dare corpo esatto alla ricostruzione d’ambiente, alle colonne e agli archi, alle vesti e ai colori di mantelli e braghe, al candore dell’abito di lei ricamato, alla sedia e al crocefisso sullo sfondo, al quadro votivo, alla vecchia nutrice che occhieggia di lato, alla finestra istoriata, al muro di cinta e agli alberi e alla torre antica che s’innalza poco lontano. Quasi un biglietto da visita, comunque, come biglietto da visita, e “proprietà” tutta torinese, suona quella “Sete dei Crociati” che Hayez iniziò nel 1833, per concluderla diciassette anni dopo. Commissione di re Carlo Alberto, da porsi nella Sala delle Guardie del Corpo a Palazzo Reale, dove ancora la si può ammirare: l’opera che il pittore considerava la sua più importante, il suo impegno più lungo nel tempo, pensata e ripensata a lungo, come testimoniano “le decine di disegni, i fogli tracciati a matita, gli appunti visivi”, ogni cosa messa a fuoco in un turbinio di nudi e panneggi, di atmosfere e colori “che non hanno eguali nella pittura storica del tempo”. È un continuo confronto per il visitatore, le prime idee e la resa, una gioia per gli occhi e per l’ossequio al lavoro di un Maestro. Tutto diventa perfetto, tutto – anche se a tratti insorge una certa raggelante “freddezza”, uno sguardo che non ammette implicazioni del cuore o sentimentalismi larmoyant – s’imprime nella memoria. “Nacqui in Venezia il giorno 10 febbraio 1791 nella parrocchia di Santa Maria Mater Domini” suona l’incipit delle “Memorie” che l’artista dettò tra il 1869 e il ’75 all’amica Antonietta Negroni Prati Morosini (anch’essa in mostra, in abiti di ragazzina, forzatamente sorridente, con accanto grandi presenze floreali; un impegno, quello, non direttamente suo, lui “aveva, si sa, più facile il pennello che la penna”), lui di umilissimi natali, figlio di Chiara Torcellan, donna di Murano, e di un Giovanni povero pescatore originario di Valenciennes, tempi grami con cinque figli da sfamare, lui presto inviato dalla milanese zia materna che se la passava discretamente e avrebbe potuto essere d’aiuto, sposata ad un tal Francesco Binasco, antiquario e collezionista, che ebbe il merito di intuire un talento precoce, di avviarlo ai primi studi, di fargli respirare l’aria di bottega e di mettergli sotto il naso opere di maestri, Tiziano e Veronese e Antoon Van Dyck. L’inizio di una lunga vita (se ne andò nel febbraio del 1882), fatta di avventure e di amori, di celebrazioni, di successi che abbracciavano ogni opera al proprio apparire, campione che appena diciottenne si sposta a Roma con una borsa di studi triennale e con l’interessamento di Canova che lo vedeva capace di rivoluzionare la pittura come lui aveva fatto con la scultura (“oh per Dio che avremo anche noi un pittore; ma bisogna tenerlo a Roma ancora qualche tempo, e io farò di tutto perché vi rimanga”, aveva scritto il potente conte Cicognara, presidente dell’Accademia veneziana, nel 1809 all’autore della “Paolina”), baluardo dell’Arte e del mondo artistico, testimone e uno dei caposaldi del passaggio tra Neoclassicismo e Romanticismo, considerato da Stendhal che visitò il suo studio “il maggiore pittore vivente” e da Mazzini interprete delle aspirazioni nazionali, posto con Manzoni e Verdi tra i Padri della Patria. Il soggiorno romano sarà una manna per lui, perduto nelle chiese e nelle Stanze vaticane a cercare la grandezza di Raffaello, ai Capitolini come al Museo Chiaromonti a studiare la statuaria greco-romana; sarà un bel panorama di nuove conoscenze, lui che nella maturità avrebbe avuto tra gli altri come mecenati e committenti Guglielmo I di Württemberg e Metternich e Radetzky, viaggiando tra Austria e Germania, nello splendore di una carriera strepitosa che lo “ha visto dialogare con i grandi artisti del suo tempo, cultori, letterati e musicisti”, come sottolinea Mazzocca. I salotti milanesi di Cristina di Belgioioso, stupendo ritratto avvolta nel suo abito scuro, l’acconciatura ricercata, e i monili, e di Carolina Zucchi, musa e amante, altro ritratto in mostra, altro covo d’eccellenza per ogni artista e patriota, sguardo languido, due grandi occhi neri, posato tra le lenzuola (“Ritratto di Carolina Zucchi a letto” o “La malata” del 1825), erano le calamite dell’universale sentire. Altre sezioni, altre decadi sparse nel secolo, altro innamorarti del concetto altissimo di perfezione, della rappresentazione di creature femminili (il “Bagno di ninfe”, sensuali nella loro cornice contemporanea) e virili nudi maschili (“Sansone”, rimasto appeso per almeno trent’anni nello studio del pittore, capace d’affascinare i visitatori dell’epoca, punto finale anch’esso dei tanti disegni preparatori, giro di boa inaspettato dalla “critica, stupefatta dalla svolta attuata dal pittore, fino ad allora impegnato nell’esecuzione di una superba serie di figure femminili” estremamente provocanti.