Si intitolerà ‘The era of Daydreaming’ la fiera internazionale di arte contemporanea più importante d’Italia, Artissima, edizione 31, per il terzo anno consecutivo alla guida di Luigi Fassi. Si svolgerà dal primo al 3 novembre, con mostre non solo all’Oval,anche al Museo di Scienze Naturali e al Principi di Piemonte.

Negli oltre 20 mila metri quadrati dell’Oval del Lingotto chiamerà in rassegna ben 189 gallerie provenienti da 34 Paesi di quattro continenti. Il 54 per cento degli espositori saranno stranieri.

Molti degli espositori provengono dal Sud America e dall’Est Europa e ben 37 saranno per la prima volta ad Artissima, che conferma il suo ruolo di incubatore e la sua attività di scouting.

Confermate le quattro sezioni, la Main Section, con 109 partecipanti da tutto il mondo, Monologue/Dialoghi, comprendente 38 gallerie di cui undici italiane, Art Spaces & Editions, che comprendono edizioni e multipli di artisti, e la sezione New Entries, che quest’anno vedrà 15 gallerie alla loro prima partecipazione assoluta in una fiera. Poi saranno presenti tre sezioni che sono un’altra eccezione di Artissima, perché curate da curatori di livello internazionale: “Present Future”, dedicata a talenti emergenti, “Back to the future” per progetti monografici di grandi pionieri dell’arte contemporanea, e “Disegni”, dedicati soltanto a questo mezzo espressivo.

Main partner di Artissima anche questa volta è Intesa Sanpaolo con le Gallerie d’Italia che realizzeranno il progetto “The underground Cinema”, curato da Irene Calderoli nella sala immersiva del museo di piazza San Carlo, e che proseguiranno il dialogo con Artissima anche all’Oval. Qui verrà presentato un nucleo di opere fotografiche di Olivo Barbieri, che anticiperà la mostra in programma alle Gallerie d’Italia nell’ambito della rassegna ‘La grande fotografia italiana’.

Quest’anno Artissima si apre ancora di più alla città, con progetti specifici quali quello del Museo Regionale di Scienze Naturali,che accoglierà nei suoi spazi “Objects in Mirror Might Be CloserThan They Appear”, un’installazione video di Julian Charrière e Julius von Bismark.

Sarà presente la nuova installazione luminosa promossa dalla Consulta di Torino e Unione Industriali nel circuito di Luci d’Artista e un progetto espositivo dal titolo “Afasia 1” allUnionel Principe di Piemonte.

Artissima è anche sinonimo di premi. Quest’anno saranno undici, compreso un nuovo premio Orlane per l’Arte, oltre al fondo acquisizioni di opere destinate a Gam e Castello di Rivoli, cheproverranno dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea, il cui budget aumenterà fino a 280 mila euro.

MARA MARTELLOTTA

Nata in Spagna nel 1975 de Middel vive oggi fra Messico (Uruapan) e Brasile. E’ entrata far parte di “Magnum Photos” nel 2017, diventandone presidente nel 2022. Dopo una carriera decennale di fotoreporter (portata avanti con “un’angolazione assolutamente non convenzionale” della fotografia, unendo in modo creativo e singolare pratiche fotografiche documentarie e concettuali) ha autopubblicato nel 2012 “The Afronauts”, un libro andato rapidamente esaurito e accolto con successo dalla critica, che voleva esplorare “la storia di un programma spaziale fallito in Zambia negli anni Sessanta, attraverso rievocazioni messe in scena di narrazioni oscure, sfidando la tradizionale rappresentazione del continente africano”. Oltre ad altri acclamati progetti personali, ha lavorato per “clienti” di peso come “The Nobel Peace Foundation”, “Christian Dior”, “Vanity Fair USA”, “Vogue USA” e “FC Barcellona”. Nel 2013, con “The Afronauts” è stata nominata per il “Deutsche Borse Photography Prize” e, sempre nel 2013, ha ricevuto l’“Infinity Award”dall’“International Center of Photography”.

Nata in Spagna nel 1975 de Middel vive oggi fra Messico (Uruapan) e Brasile. E’ entrata far parte di “Magnum Photos” nel 2017, diventandone presidente nel 2022. Dopo una carriera decennale di fotoreporter (portata avanti con “un’angolazione assolutamente non convenzionale” della fotografia, unendo in modo creativo e singolare pratiche fotografiche documentarie e concettuali) ha autopubblicato nel 2012 “The Afronauts”, un libro andato rapidamente esaurito e accolto con successo dalla critica, che voleva esplorare “la storia di un programma spaziale fallito in Zambia negli anni Sessanta, attraverso rievocazioni messe in scena di narrazioni oscure, sfidando la tradizionale rappresentazione del continente africano”. Oltre ad altri acclamati progetti personali, ha lavorato per “clienti” di peso come “The Nobel Peace Foundation”, “Christian Dior”, “Vanity Fair USA”, “Vogue USA” e “FC Barcellona”. Nel 2013, con “The Afronauts” è stata nominata per il “Deutsche Borse Photography Prize” e, sempre nel 2013, ha ricevuto l’“Infinity Award”dall’“International Center of Photography”.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

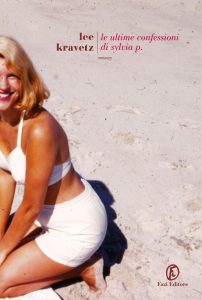

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Nel 2019, Estee, curatrice di una piccola casa d’aste del Massachusetts, si ritrova tra le mani tre quaderni firmati Victoria Lucas. Intuisce subito che si tratta del manoscritto “La campana di vetro” e si chiede come queste preziose pagine siano finite nella soffitta di una casa in Massachusetts.

Nel 2019, Estee, curatrice di una piccola casa d’aste del Massachusetts, si ritrova tra le mani tre quaderni firmati Victoria Lucas. Intuisce subito che si tratta del manoscritto “La campana di vetro” e si chiede come queste preziose pagine siano finite nella soffitta di una casa in Massachusetts. Alla soglia dei 90 anni il giornalista e scrittore -tra i più importanti del panorama italiano- affida a questa sorta di memoir il resoconto della sua vita e del suo impegno civile. Una narrazione libera, senza linea di confine tra vita vissuta e quella elaborata dal pensiero.

Alla soglia dei 90 anni il giornalista e scrittore -tra i più importanti del panorama italiano- affida a questa sorta di memoir il resoconto della sua vita e del suo impegno civile. Una narrazione libera, senza linea di confine tra vita vissuta e quella elaborata dal pensiero. La scrittrice, giornalista e proprietaria di una libreria a Nashville, ci regala questo romanzo d’amore, che è anche uno spaccato dei rapporti familiari. Ambientato al tempo del lockdown in una fattoria nel Michigan del Nord, dove vivono e lavorano Lara e il marito Joe.

La scrittrice, giornalista e proprietaria di una libreria a Nashville, ci regala questo romanzo d’amore, che è anche uno spaccato dei rapporti familiari. Ambientato al tempo del lockdown in una fattoria nel Michigan del Nord, dove vivono e lavorano Lara e il marito Joe. La scrittrice polacca Premio Nobel ha ambientato questa sorta di fiaba storica nella Podolia del 700, scandagliando il mondo di mezzo tra Polonia e Ucraina.

La scrittrice polacca Premio Nobel ha ambientato questa sorta di fiaba storica nella Podolia del 700, scandagliando il mondo di mezzo tra Polonia e Ucraina.