SOMMARIO: Trieste torna all’Italia nel 1954 – Vitaliano Brancati – È morto Paolo Griseri – Lettere

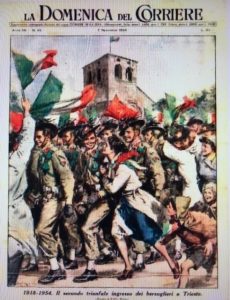

Il 26 ottobre 1954 Trieste torno’ finalmente italiana dopo il disastro della II guerra mondiale. Rischio’ di diventare titina e jugoslava, pagando il trattato di pace del 1947, altamente punitivo, che previde forti mutilazioni al territorio nazionale del martoriato confine orientale. Chissà quanti italiani avranno ricordato l’anniversario di una data importante e ricorderanno il Presidente Giuseppe Pella che ebbe stroncata la carriera politica perché tenne una ferma e coraggiosa posizione su Trieste? C’è chi ha esposto in questi giorni la bandiera tricolore per riannodare la Vittoria del 4 novembre 1918 con Trieste nuovamente italiana e per ricordare il sindaco di Trieste Bartoli che espose il tricolore, malgrado il divieto degli alleati anglo – americani. E bisognerebbe ricordare i martiri di Trieste del 1952 uccisi dal piombo degli inglesi mentre, di ritorno da Redipuglia, manifestarono per l’italianità della terra di San Giusto. Anche la cantante Nilla Pizzi con “Vola colomba” ricordò agli italiani la dignità nazionale infranta. Il presidente Einaudi andò a Trieste come il Re Vittorio Emanuele III nel 1918. Era un‘Italia sconfitta che aveva rialzato la testa e non era più disposta a cedere ai ricatti. Chissà quanti l’avranno ricordata questa data storica?

Il 26 ottobre 1954 Trieste torno’ finalmente italiana dopo il disastro della II guerra mondiale. Rischio’ di diventare titina e jugoslava, pagando il trattato di pace del 1947, altamente punitivo, che previde forti mutilazioni al territorio nazionale del martoriato confine orientale. Chissà quanti italiani avranno ricordato l’anniversario di una data importante e ricorderanno il Presidente Giuseppe Pella che ebbe stroncata la carriera politica perché tenne una ferma e coraggiosa posizione su Trieste? C’è chi ha esposto in questi giorni la bandiera tricolore per riannodare la Vittoria del 4 novembre 1918 con Trieste nuovamente italiana e per ricordare il sindaco di Trieste Bartoli che espose il tricolore, malgrado il divieto degli alleati anglo – americani. E bisognerebbe ricordare i martiri di Trieste del 1952 uccisi dal piombo degli inglesi mentre, di ritorno da Redipuglia, manifestarono per l’italianità della terra di San Giusto. Anche la cantante Nilla Pizzi con “Vola colomba” ricordò agli italiani la dignità nazionale infranta. Il presidente Einaudi andò a Trieste come il Re Vittorio Emanuele III nel 1918. Era un‘Italia sconfitta che aveva rialzato la testa e non era più disposta a cedere ai ricatti. Chissà quanti l’avranno ricordata questa data storica? bel libro su di lui di Salvatore Vullo, nulla è stato fatto a Torino di significativo . Un premio a lui intitolato ,dato a giornalisti torinesi a Pianezza non basta a ricordare Brancati, che ha pagato il fatto di essere stato un pannunziano non succubo della egemonia gramsciana.

bel libro su di lui di Salvatore Vullo, nulla è stato fatto a Torino di significativo . Un premio a lui intitolato ,dato a giornalisti torinesi a Pianezza non basta a ricordare Brancati, che ha pagato il fatto di essere stato un pannunziano non succubo della egemonia gramsciana.

Dalla parte di Lo Russo

Dalla parte di Lo Russo

A fine novembre si terrà a Torino l’assemblea dell’ANCI alla presenza del Presidente della Repubblica. In lizza saranno i sindaci di Napoli e di Torino e sui giornali appare una mobilitazione per vincere che in passato rimase sotto traccia. Lei cosa ne pensa?

sindaco di Napoli, venne eletto anche dai grillini. E tanto mi basta. Lo Russo da un certo tempo sta affrancandosi dall’ala demagogica della sua maggioranza che tanto danno provoca alla città e sta rivelando doti amministrative che il suo competitor come sindaco alle elezioni non ha mai avuto e continua a non avere.

sindaco di Napoli, venne eletto anche dai grillini. E tanto mi basta. Lo Russo da un certo tempo sta affrancandosi dall’ala demagogica della sua maggioranza che tanto danno provoca alla città e sta rivelando doti amministrative che il suo competitor come sindaco alle elezioni non ha mai avuto e continua a non avere. Il casino continua. E’ impercorribile. Di chi la colpa? Elena Soffici

Il casino continua. E’ impercorribile. Di chi la colpa? Elena Soffici Le Residenze Reali e le sovrintendenze hanno organizzato una due giorni a livello internazionale dedicata a Umberto II e i suoi luoghi. Bella iniziativa anche se la presenza di Gentile (che offese in un libretto la Regina Elena che avrebbe avuto un’avventura con un dignitario di corte in assenza del re durante la Grande Guerra) appare del tutto inopportuna. Ma è stato bello che una parte di istituzioni si sia ricordata dei 120 anni della nascita del Re Umberto. Vittorio Raiteri

Le Residenze Reali e le sovrintendenze hanno organizzato una due giorni a livello internazionale dedicata a Umberto II e i suoi luoghi. Bella iniziativa anche se la presenza di Gentile (che offese in un libretto la Regina Elena che avrebbe avuto un’avventura con un dignitario di corte in assenza del re durante la Grande Guerra) appare del tutto inopportuna. Ma è stato bello che una parte di istituzioni si sia ricordata dei 120 anni della nascita del Re Umberto. Vittorio Raiteri