Il 10 dicembre prossimo, alle ore 21, Ugo Nespolo presenterà al Circolo dei Lettori il vinile dal titolo “Il gran ballo della Croce Rossa Italiana”.

Il 22 giugno scorso usciva in tutti i negozi di musica e sul CRI shop il vinile “Il gran ballo della Croce Rossa Italiana”. Realizzando questo progetto nell’ambito del 160esimo anniversario della nascita dell’associazione, la Croce Rossa Italiana ha deciso di ridare vita a uno storico vinile del 1961, custodito al Museo Internazionale della Croce Rossa a Castiglione delle Stiviere. Il disco conteneva quattro brani interpretati dagli allora esordienti Gino Paoli ( Un uomo vivo), Giorgio Gaber ( Benzina e Cerini), Umberto Bindi (Non mi dire chi sei) e uno interpretato da Joe Sentieri dal titolo “Lei”. Oggi viene rilanciato con i brani originali rimasterizzati e le versioni di Beppe Servillo, Eugenio Finardi, Giuseppe con Gnu Quartet e Armanso Corsi e The Sweet Life Society.

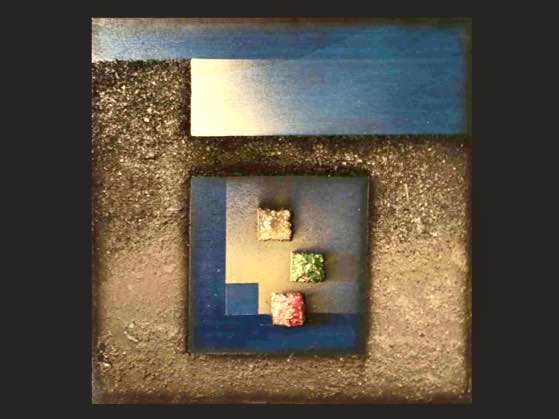

Le copie del vinile sono state numerate per un totale di 1864, numero pari all’anno di nascita della Croce Rossa Italiana, e la copertina è stata realizzata dal grande Ugo Nespolo. Il prezzo di vendita è di 30 euro e i proventi verranno devoluti alla Croce Rossa Italiana.

“E’ il 1961- si legge sulla copertina del vinile- undicesima edizione del festival di Sanremo, per la prima volta condotta da due donne, Lilli Lembo e Giuliana Calandra, ed è proprio durante quei giorni sanremesi che a Milano il primo febbraio va in scena il Gran Galà della Croce Rossa, un evento solidale che richiama l’alta società meneghina a un momento di partecipazione e benevolenza verso la più importante e grande associazione di volontariato in Italia. All’occasione viene dedicato un disco, con una tiratura limitata di 300 copie, di RCA, che contiene quattro dei brani presentati quell’anno al Festival della Canzone Italiana. Del disco non si ha traccia per anni fino al 2000 quando, durante un sopralluogo al Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione dello Stiviere, viene rinvenuto, magicamente, in uno scatolone, un vinile master originale Ricordi.

Circolo dei Lettori via Bogino 9 martedì 10 dicembre ore 21

MARA MARTELLOTTA

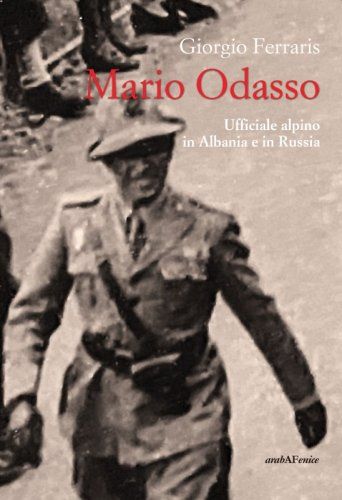

Giorgio Ferraris, maestro elementare in pensione, da tanti anni sindaco di Ormea in alta Val Tanaro, al confine con la Liguria, autore di libri importanti sugli alpini al fronte russo tra il 1942 e il 1943 (Alpini dal Tanaro al Don, In prima linea a Nowo Postojalowka, Le ultime tradotte per la Russia), ha pubblicato per l’editore Araba Fenice un interessante profilo dell’ufficiale delle penne nere Mario Odasso. Nato a Garessio il 7 dicembre del 1898, Odasso prese parte come giovane ufficiale di complemento al primo conflitto mondiale e ricoprì un ruolo di grande rilevanza su tutti i fronti dove vennero impegnate le truppe alpine nella Seconda Guerra mondiale. Con il grado di maggiore comandò il Battaglione Intra, inviato in Albania con la Cuneense dopo il fallito tentativo di occupazione della Grecia. In quella circostanza condusse personalmente una delle poche operazioni militari dell’esercito italiano coronate da successo di quella guerra, prima dell’intervento delle truppe germaniche. Il comando del Battaglione degli alpini Intra fu un esperienza importante considerato che rappresentava, nella storia delle penne nere, il più antico corpo di fanteria da montagna attivo nel mondo, quasi una leggenda. Costituitosi nel 1908 con il nome di Pallanza, assunse un anno più tardi la denominazione che lo rese famoso tra gli alpini. La nappina che distingueva questi alpini era verde e il loro motto era tutto un programma: “O u roump o u moeur !”, “O rompo, o muoio”. Odasso, promosso tenente colonnello, prese successivamente parte alla campagna di Russia come Capo dell’Ufficio Operazioni del Corpo d’Armata Alpino e, all’inizio della ritirata, svolse una delicata e fortunosa missione speciale. Nominato Capo di Stato Maggiore del Corpo Alpino, dopo aver organizzato il rientro in patria dei soldati italiani sopravvissuti alla disastrosa ritirata, venne gravemente ferito da un bombardamento aereo russo e i postumi della ferita lo costrinsero al ritiro dalla vita militare, conclusa con il grado di generale. A guerra finita, il Battaglione Intra, a quel tempo inquadrato nel 4° Reggimento Alpini della Divisione Taurinense, non venne più ricostituito, restando così nei ricordi di coloro che ne fecero parte, in pace come in guerra. Va sottolineato che al rientro in Italia, nella sua casa a Intra, Mario Odasso non solo non aderì alla Repubblica di Salò ma avviò i contatti con il Cln clandestino di Verbania e con le formazioni della Resistenza, preparando la calata al piano dei partigiani e assumendo il comando della piazza militare verbanese. Quando si costituì la prima amministrazione comunale di Verbania dopo la Liberazione fu chiamato dal sindaco socialista Andreani a far parte della giunta in qualità di vicesindaco, incarico che ricoprì fino alla primavera del 1946. Il libro di Giorgio Ferraris, arricchito da una importante documentazione fotografica sulla campagna greco-albanese del Battaglione Intra, ricostruisce la vita di questo alpino di poche parole e di forte tempra, apprezzato e rispettato dai suoi uomini, che seppe fare scelte importanti a testa alta, dimostrando grandi capacità militari e una forte umanità. Ferraris mette in rilievo, infine i valori che hanno ispirato la vita di quest’uomo tutto d’un pezzo: l’onestà e lo spirito di libertà.

Giorgio Ferraris, maestro elementare in pensione, da tanti anni sindaco di Ormea in alta Val Tanaro, al confine con la Liguria, autore di libri importanti sugli alpini al fronte russo tra il 1942 e il 1943 (Alpini dal Tanaro al Don, In prima linea a Nowo Postojalowka, Le ultime tradotte per la Russia), ha pubblicato per l’editore Araba Fenice un interessante profilo dell’ufficiale delle penne nere Mario Odasso. Nato a Garessio il 7 dicembre del 1898, Odasso prese parte come giovane ufficiale di complemento al primo conflitto mondiale e ricoprì un ruolo di grande rilevanza su tutti i fronti dove vennero impegnate le truppe alpine nella Seconda Guerra mondiale. Con il grado di maggiore comandò il Battaglione Intra, inviato in Albania con la Cuneense dopo il fallito tentativo di occupazione della Grecia. In quella circostanza condusse personalmente una delle poche operazioni militari dell’esercito italiano coronate da successo di quella guerra, prima dell’intervento delle truppe germaniche. Il comando del Battaglione degli alpini Intra fu un esperienza importante considerato che rappresentava, nella storia delle penne nere, il più antico corpo di fanteria da montagna attivo nel mondo, quasi una leggenda. Costituitosi nel 1908 con il nome di Pallanza, assunse un anno più tardi la denominazione che lo rese famoso tra gli alpini. La nappina che distingueva questi alpini era verde e il loro motto era tutto un programma: “O u roump o u moeur !”, “O rompo, o muoio”. Odasso, promosso tenente colonnello, prese successivamente parte alla campagna di Russia come Capo dell’Ufficio Operazioni del Corpo d’Armata Alpino e, all’inizio della ritirata, svolse una delicata e fortunosa missione speciale. Nominato Capo di Stato Maggiore del Corpo Alpino, dopo aver organizzato il rientro in patria dei soldati italiani sopravvissuti alla disastrosa ritirata, venne gravemente ferito da un bombardamento aereo russo e i postumi della ferita lo costrinsero al ritiro dalla vita militare, conclusa con il grado di generale. A guerra finita, il Battaglione Intra, a quel tempo inquadrato nel 4° Reggimento Alpini della Divisione Taurinense, non venne più ricostituito, restando così nei ricordi di coloro che ne fecero parte, in pace come in guerra. Va sottolineato che al rientro in Italia, nella sua casa a Intra, Mario Odasso non solo non aderì alla Repubblica di Salò ma avviò i contatti con il Cln clandestino di Verbania e con le formazioni della Resistenza, preparando la calata al piano dei partigiani e assumendo il comando della piazza militare verbanese. Quando si costituì la prima amministrazione comunale di Verbania dopo la Liberazione fu chiamato dal sindaco socialista Andreani a far parte della giunta in qualità di vicesindaco, incarico che ricoprì fino alla primavera del 1946. Il libro di Giorgio Ferraris, arricchito da una importante documentazione fotografica sulla campagna greco-albanese del Battaglione Intra, ricostruisce la vita di questo alpino di poche parole e di forte tempra, apprezzato e rispettato dai suoi uomini, che seppe fare scelte importanti a testa alta, dimostrando grandi capacità militari e una forte umanità. Ferraris mette in rilievo, infine i valori che hanno ispirato la vita di quest’uomo tutto d’un pezzo: l’onestà e lo spirito di libertà.

Fino a sabato 7 dicembre, “BI-Box” ospita contemporaneamente anche un’altra mostra fotografica, dedicata alla grande, di fama internazionale,Letizia Battaglia (Palermo, 1935 – 2022), prima donna fotografa a essere assunta da un giornale italiano (“L’Ora” di Palermo), famosa per aver documentato dal ’74 gli anni di piombo della sua città, scattando foto dei delitti di mafia e di periferie preda di disperazione e criminalità. Suoi gli scatti, acquisiti al processo, all’“Hotel Zagarella”, con gli esattori mafiosi Salvo insieme a Giulio Andreotti e prima fotoreporter (6 gennaio ’80) a giungere sul luogo dell’omicidio di Piersanti Mattarella. “Fotografa della mafia”, ma non solo, come testimoniano le ventiquattro fotografie esposte a Biella, già parte della rassega “Passione, Giustizia e Libertà” curata e voluta dalla Compagnia “Viartisti Teatro”, ospitata nel 2006 nelle sale del “Museo Diffuso della Resistenza” di Torino, e poi donate alla regista Pietra Selva.

Fino a sabato 7 dicembre, “BI-Box” ospita contemporaneamente anche un’altra mostra fotografica, dedicata alla grande, di fama internazionale,Letizia Battaglia (Palermo, 1935 – 2022), prima donna fotografa a essere assunta da un giornale italiano (“L’Ora” di Palermo), famosa per aver documentato dal ’74 gli anni di piombo della sua città, scattando foto dei delitti di mafia e di periferie preda di disperazione e criminalità. Suoi gli scatti, acquisiti al processo, all’“Hotel Zagarella”, con gli esattori mafiosi Salvo insieme a Giulio Andreotti e prima fotoreporter (6 gennaio ’80) a giungere sul luogo dell’omicidio di Piersanti Mattarella. “Fotografa della mafia”, ma non solo, come testimoniano le ventiquattro fotografie esposte a Biella, già parte della rassega “Passione, Giustizia e Libertà” curata e voluta dalla Compagnia “Viartisti Teatro”, ospitata nel 2006 nelle sale del “Museo Diffuso della Resistenza” di Torino, e poi donate alla regista Pietra Selva.