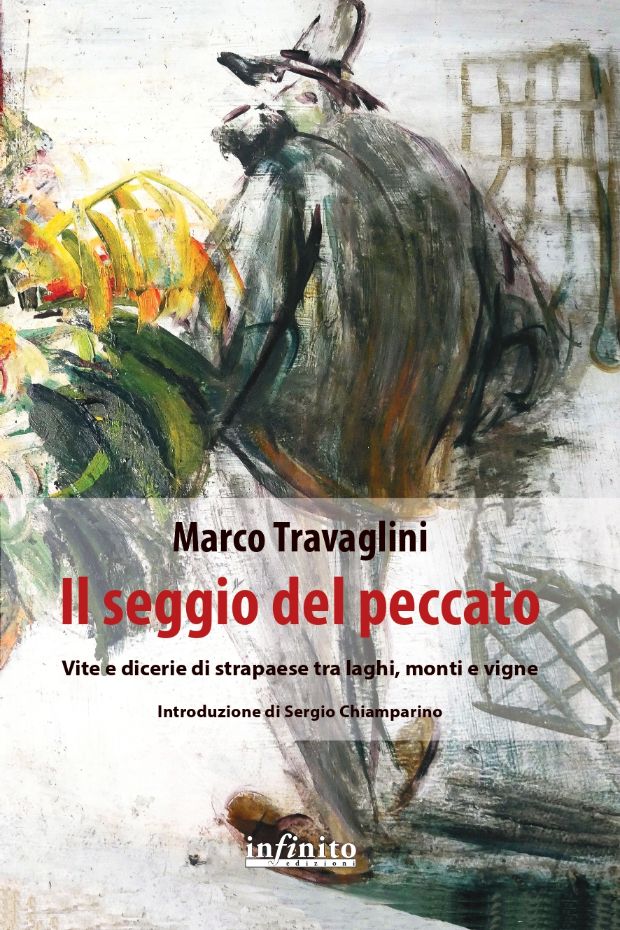

Di solito, quando scelgo un libro di narrativa, scelgo un romanzo, sono più coinvolta dallo sviluppo della trama ed è più forte lo stimolo a procedere nella lettura, per vedere come va a finire. Ma devo ammettere che, se uno scrittore è bravo, e Marco Travaglini lo è, sa fare di ogni racconto un breve romanzo, strutturando la narrazione. Confesso che a me, che amo scrivere, risulterebbe difficile. Mi chiedo anche, considerando che ogni racconto si conclude con un finale definitivo, che cosa spinge il lettore a passare al secondo racconto, al terzo e così via fino al ventisettesimo, leggendo con curiosità e piacere le 135 pagine del libro. Nella lettura de Il seggio del peccato lo stimolo a procedere permane vivo soprattutto per la scrittura, la ricchezza del linguaggio, il periodare lineare in descrizioni partecipate di luoghi vissuti o anche solo indagati, in cui si ambientano vicende significative, con risvolti spesso comici. E’ una scrittura comunicativa che fa intuire e quasi avvertire la fatica e gli umori della terra lavorata, ma anche l’ aria di festa, l’intensità degli aromi di una cucina antica, l’ombra del bosco, l’odore dell’acqua dei laghi e quello invitante della frittura di pesce. L’atmosfera ruvida delle osterie, con l’immancabile bicchiere di vino, il gioco delle carte, e l’ansia delle donne, le prime operaie, attente alla spesa nel negozio del paese, dove si segnava sul libretto in attesa di aggiustare i conti con la paga. Era nero il quaderno di Amelia, incanutita precocemente, che “quel pane amaro con la fatica e il sudore come companatico se l’era guadagnato per intero, dal giorno in cui aveva compiuto undici anni, varcando il cancello dello stabilimento”. Lo aggiornava puntualmente con cifre e annotazioni relative agli acquisti, tanto che le operaie che dipendevano da lei, maestra nel cotonificio, pensavano fosse un romanzo che forse avrebbe condiviso con loro. Sono tante e diverse le persone di cui Marco scrive, ricordano un po’ la poliedrica umanità di Piero Chiara, sbirciata da un immaginario buco dal quale scruta quella gente attiva che lotta e tira avanti. Ma c’è, a mio avviso, un collante, quasi un filo invisibile, che accomuna personaggi diversi anche come estrazione sociale, e un po’ fuori dagli schemi ortodossi; nessuno tra loro può considerarsi un vinto nella zuffa della vita, al contrario, in un dopoguerra difficile, si danno da fare, sfruttando le capacità di cui sono dotati, il buon senso della gente comune e, se architettano qualche progetto più ardito che si rivela fallimentare, si giustificano con l’eloquente verità dei luoghi comuni, il pensiero filosofico di quel tempo. Prendiamo ad esempio il signor Anacleto che “abitava a Torino, in pieno centro storico…nel Palazzo Bertalazone di San Fermo, che a suo dire l’aveva affascinato dal primo istante…Quell’ aria di nobiltà un poco demodè era perfetta per un uomo di mezza età che vestiva con eleganza”.

Era un modesto falsario, più che altro dedito alla contraffazione di documenti. Giustificava così la tentazione di esercitarsi in un’attività commerciale che risultò fallimentare: “la truffa è necessaria al buon mercante quanto la lucidatura al vasellame di scarsa qualità” e ancora “un uomo non diventa ricco senza truffare; un cavallo non diventa grasso senza rubare il fieno agli altri”. Persino il maresciallo che compare ne Il seggio del peccato, vista la sua posizione critica fece finta di non sentire e di non vedere, sposando la filosofia del vivi e lascia vivere, “che in un piccolo paese toglieva di dosso un sacco di problemi”. A quest’umanità sognare era permesso, senza volare troppo in alto. Si può coltivare anche nella vecchiaia la passione del ballo ed accettare di essere applauditi come Fred e Ginger di periferia, con l’impaccio dell’età, basta sostituire, tacchi e decolté con delle Superga impreziosite da lustrini, del resto “che cos’è la bellezza se non una delicata espressione del meglio che possa inquadrare uno sguardo, della leggera ebbrezza che regala un gesto di così rara raffinatezza come può esserlo un volteggio, un casquè. Un passo doppio perfettamente eseguito..”. E c’è chi un sogno lo realizza, senza che l’abbia coltivato, come Quinto Paravia che, scelto a fare la comparsa nel film La banca di Monate, scopre Piero Chiara e se ne innamora. Lui, cameriere di sala in un albergo di Orta, dopo un provvisorio e movimentato ingresso nel mondo dello spettacolo, si convinse di aver recitato come un vero attore, grazie al gridare di un suo amico, ignaro di trovarsi in un set cinematografico, allestito un po’alla chetichella nella piazza di Omegna.Vide Quinto con la pistola in mano e costernato lo richiamò a gran voce “Quinto ti se diventà matt, molla l’arma cristianit…se rivan i carabinieri i te sbatan in galera”. In tanti altri racconti la comicità nasce dall’ambiguità di una situazione , o di una frase, o più semplicemente dal doppio significato di una parola, e il riso nel lettore scaturisce spontaneo, perché l’autore è bravo nel sorprenderlo, cambiando lo stile della narrazione. Anche in racconti che iniziano con la descrizione di fatti storici importanti e ben documentati, come quello che ha per titolo Il sigaro del signor Brusa, la conclusione può essere imprevedibilmente costituita da un episodio comico che induce chi legge a domandarsi se quel cognome era il segno di un destino. Quando, però, la macrostoria impatta drasticamente con la vita di piccoli paesi di montagna, un po’ isolati, chi vi abita vive anni difficili. Come Alvaro, contadino povero del Canavese che sfugge al piombo austriaco, viene ferito ma riesce a tornare alla sua terra, alternando rare tradotte a marce estenuanti, e vi trova rovine e miseria, i suoi sono morti, la cascina è in pessime condizioni, il terreno sta andando in malora”. Prima di allora quella terra intorno a Pavone era generosa, ora sembrava “impestata da una maledizione che l’ha resa micragnosa e dura come pietra con quelle zolle che resistevano alla zappa come quelle teste chiodate di crucchi dalle Dolomiti al Carso”. In questo racconto Travaglini sceglie parole con un assonanza spigolosa, un anteprima che prepara il lettore a comprendere una realtà dolorosa. Alvaro, evitando scoramento e disperazione, dissoda, semina e raccoglie un sacco di patate, cerca di venderlo a Bairo ma è accolto da un gruppo di tirapietre. Il campanilismo era diventato rivalità. Quelli di Foglizzo, i mangia rane, non andavano d’accordo con gli “zingari” di San Giusto Canavese e i dondola gambe, i fannulloni di Rivarolo, erano ostili ai gavasson di Ozegna mentre i più rispettati erano gli strasa papè perché un loro avo aveva coraggiosamente strappato una carta notarile in faccia ad un notaio avido e disonesto che ingannava i contadini analfabeti e incapaci a far di conto. Alvaro inviso ai più, fu accolto a sassate come un forestiero da quelli che ridevano come pazzi e gridavano “A l’è bianc come la coa del merlo”, felici d’averlo impaurito e costretto alla fuga.

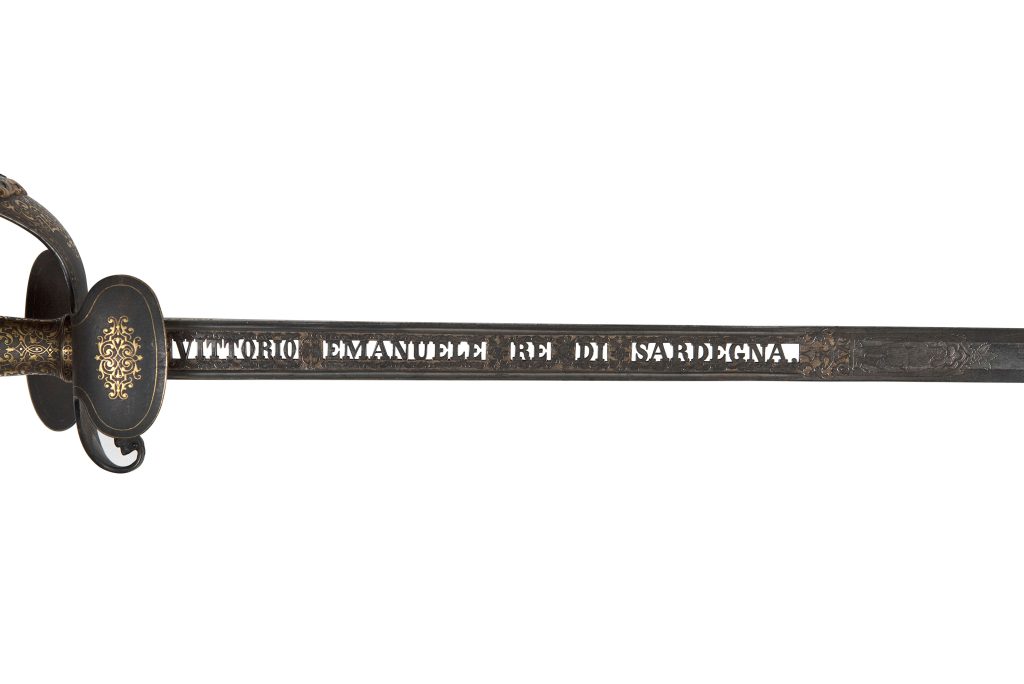

La guerra aveva incattivito la gente che doveva lottare per sopravvivere, e Alvaro a testa bassa continuò la sua lotta con quella terra “che lo strizzava come un cencio , rubandogli fino all’ultima stilla di sudore”. Un giorno, senza che minimamente lo prevedesse , nel suo cammino, si insinua, quello che gli studiosi di biografie definiscono tecnicamente un modificatore esistenziale. Per Alvaro, più semplicemente, si chiama Giovannino Bedini, anch’egli contadino, proprietario di un po’ di terra. Lo incontra al mercato di Ivrea, capisce che potrebbero aiutarsi e concretizza la sua intuizione organizzando quello che oggi chiamano briefing o incontro d’azienda, al tavolo di un’osteria davanti ad un mezzino di vino. Fu la vigna a far scattare l’idea e da questo punto la narrazione procede più leggera, la terra è percepita un po’ meno amara. I lavori impegnano i due in tutte le stagioni. Potature, innesti, taglio di tralci, e aratura tra i filari, e poi l’uva, la vendemmia, e la cantina, il mosto fermenta, il vino dell’anno prima si imbottiglia, l’entusiasmo di Giovannino, i dubbi taciuti di Alvaro. L’uva diventa vino, con tanto di etichetta dove la scritta in blu recita Rosso generoso, che non sarà molto apprezzato dagli intenditori, ma è un vinello fresco e giovane, e il “prezzo è da osteria”. Il racconto, iniziato in bianco e nero, si colora in quest’ultima parte con il sodalizio tra i due che continua, permettendo loro di mettere insieme il pranzo con la cena e persino di risparmiare qualche soldo da mettere in cascina. Per quei tempi si può considerare un lieto fine. E’ solo un esempio di scrittura perché sono tante le idee, i ricordi, le suggestioni sollecitate dalla lettura di questi racconti che non si finirebbe mai di scriverne e che vedrei molto bene in un’antologia scolastica. Un altro protagonista del libro è il territorio, mappato dall’autore con la meticolosa attenzione del giornalista, attento al dove, al quando, al chi e al perché. In queste pagine c’è il senso del viaggio o meglio l’itineranza di chi scrive, così che leggendolo a me è sembrato di viaggiare con l’autore nel Piemonte, regione dove vivo ma che non ho calpestato, abitando in quella alle spalle della Liguria. Viaggio in quel Regno di Sardegna, sul cui confine aveva operato per tanti anni a dirimere controversie, sempre ostacolato a sua volta dagli ingegneri savoiardi, il cartografo Matteo Vinzoni, oggetto della mia tesi di laurea e di altri studi, stipendiato della Serenissima. Il territorio, quindi, indagato anche in questi racconti nel suo essere paesaggio, dove la morfologia è determinata dalla gente che lo abita e della quale forgia il carattere. Tutto in un rapporto di interdipendenza tra uomo e ambiente. Quelle din Marco Travaglini nel suo Il seggio del peccato sono vicende ambientate in grandi agglomerati urbani come Torino, Milano o Genova, meta di una gita turistica, così come la Valle d’Aosta, la Luino di Piero Chiara e le terre dell’autore ( oggi torinese d’adozione) tra i laghi Maggiore e d’Orta o la val Formazza. E poi una miriade di microcosmi, quei paesi contadini che coltivano la tradizione come nel caso, per citarne uno, di Casalborgone con la sagra del pisello e un’incredibile gara di trattori, o la cucina della festa del coregone ad Azeglio, o il Canavese di sua moglie Barbara. In definitiva è un libro che merita di essere letto perché riserverà sorprese piacevoli oltre alla ricchezza di spunti, curiosità, ricostruzioni di antiche tradizioni e motti popolari. Infine, come giustamente scrive l’ex sindaco di Torino Sergio Chiamparino nella sua introduzione, “c’è una vena ironica che attraversa tutti i racconti, leggerezza e profondità al medesimo tempo, la scrittura è scorrevole e la lettura molto piacevole. In fondo, cosa si può chiedere di più ad un racconto?”.

Clara Cipollina, scrittrice

Ci sono entrati crociati, cavalieri di Gerusalemme e forse templari. È la cappella romanica di San Martino, è lì da quasi mille anni. Dedicata a San Martino, vescovo di Tours, è la più antica chiesa del territorio e risale probabilmente all’epoca carolingia(774-887) quando i Franchi dominavano nell’Italia del nord. Nella prima metà del 1100 i conti di Biandrate, che di Crociate in Terra Santa ne hanno fatte tante, almeno le prime quattro, donarono la cappella di San Martino all’Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, il futuro Ordine di Malta, nato nell’XI secolo per assistere pellegrini e viandanti diretti oltremare, ai luoghi santi nel Levante crociato. Nelle vicinanze della chiesa fu aperto un “hospitale”, un piccolo ricovero che metteva a disposizione posti letto, forniva cibo e curava i poveri e i malati che passavano da quelle parti, tra Villanova e Buttigliera. Un tempo chiesa dell’Ordine Gerosolimitano e ora cappella del cimitero, conserva elementi romanici dei secoli XII e XIII con affreschi sull’abside del Quattrocento. La chiesa si fa risalire al X secolo ma in realtà sarebbe molto più antica. Nel 2013 durante alcuni restauri fu trovato il coperchio di un antico sarcofago con un’iscrizione risalente al V-VI secolo, nell’epoca in cui era molto diffuso il culto del vescovo di Tours nella Gallia e nel nord d’Italia. La cappella di San Martino restò proprietà della commenda. Alla fine del Settecento, con la soppressione dell’Ordine di San Giovanni, passò al Comune di Buttigliera che ricostruì la facciata e restaurò l’altare e gli affreschi dell’abside. Sulle pareti esterne della chiesa si vedono antiche scritte e graffiti lasciati dai fedeli e dai pellegrini nel corso dei secoli, oltre a molte iscrizioni in latino e in italiano risalenti ai secoli XVI-XIX che si riferiscono ad abitanti deceduti in paese. Il luogo conserva un mistero legato alla presenza dei Cavalieri del Tempio. I possedimenti templari in Piemonte erano molto numerosi e tra questi figuravano chiese, domus, terreni, tenute agricole, allevamenti e altro. Le fonti storiche sulle proprietà dei Templari nella nostra regione fanno riferimento anche a un presunto insediamento templare a Buttigliera d’Asti. Secondo la studiosa Bianca Capone, sulla commenda di Buttigliera non ci sono fonti certe: “la carta più antica risale al 1543 in cui viene citata la commenda con dedica a San Martino, nome più templare che gerosolimitano, e i beni della commenda erano cospicui come si rileva da numerosi inventari”. Filippo Re

Ci sono entrati crociati, cavalieri di Gerusalemme e forse templari. È la cappella romanica di San Martino, è lì da quasi mille anni. Dedicata a San Martino, vescovo di Tours, è la più antica chiesa del territorio e risale probabilmente all’epoca carolingia(774-887) quando i Franchi dominavano nell’Italia del nord. Nella prima metà del 1100 i conti di Biandrate, che di Crociate in Terra Santa ne hanno fatte tante, almeno le prime quattro, donarono la cappella di San Martino all’Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, il futuro Ordine di Malta, nato nell’XI secolo per assistere pellegrini e viandanti diretti oltremare, ai luoghi santi nel Levante crociato. Nelle vicinanze della chiesa fu aperto un “hospitale”, un piccolo ricovero che metteva a disposizione posti letto, forniva cibo e curava i poveri e i malati che passavano da quelle parti, tra Villanova e Buttigliera. Un tempo chiesa dell’Ordine Gerosolimitano e ora cappella del cimitero, conserva elementi romanici dei secoli XII e XIII con affreschi sull’abside del Quattrocento. La chiesa si fa risalire al X secolo ma in realtà sarebbe molto più antica. Nel 2013 durante alcuni restauri fu trovato il coperchio di un antico sarcofago con un’iscrizione risalente al V-VI secolo, nell’epoca in cui era molto diffuso il culto del vescovo di Tours nella Gallia e nel nord d’Italia. La cappella di San Martino restò proprietà della commenda. Alla fine del Settecento, con la soppressione dell’Ordine di San Giovanni, passò al Comune di Buttigliera che ricostruì la facciata e restaurò l’altare e gli affreschi dell’abside. Sulle pareti esterne della chiesa si vedono antiche scritte e graffiti lasciati dai fedeli e dai pellegrini nel corso dei secoli, oltre a molte iscrizioni in latino e in italiano risalenti ai secoli XVI-XIX che si riferiscono ad abitanti deceduti in paese. Il luogo conserva un mistero legato alla presenza dei Cavalieri del Tempio. I possedimenti templari in Piemonte erano molto numerosi e tra questi figuravano chiese, domus, terreni, tenute agricole, allevamenti e altro. Le fonti storiche sulle proprietà dei Templari nella nostra regione fanno riferimento anche a un presunto insediamento templare a Buttigliera d’Asti. Secondo la studiosa Bianca Capone, sulla commenda di Buttigliera non ci sono fonti certe: “la carta più antica risale al 1543 in cui viene citata la commenda con dedica a San Martino, nome più templare che gerosolimitano, e i beni della commenda erano cospicui come si rileva da numerosi inventari”. Filippo Re

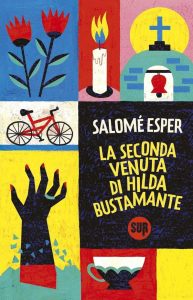

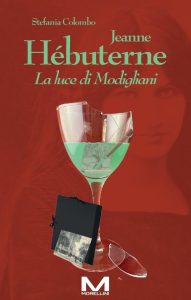

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA Mentre lascia il camposanto e si avvia verso il suo paese, si verificano una serie di fenomeni tipo poltergeist, di quelli paranormali e inspiegabili: strade invase da cavallette, campane impazzite e vetri che esplodono. Insomma, una mattina qualunque Hilda risorge e il panico dilaga in città.

Mentre lascia il camposanto e si avvia verso il suo paese, si verificano una serie di fenomeni tipo poltergeist, di quelli paranormali e inspiegabili: strade invase da cavallette, campane impazzite e vetri che esplodono. Insomma, una mattina qualunque Hilda risorge e il panico dilaga in città. Nel parigino Cimetière du Père-Lachaise, Amedeo Modigliani e Jeanne Hèbuterne sono sepolti insieme e sostare davanti al loro sepolcro è un’emozione intensa. Pensi che sia l’epilogo -almeno un briciolo consolatorio- che consegna all’eternità una delle storie d’amore più travolgenti della storia umana e dell’arte.

Nel parigino Cimetière du Père-Lachaise, Amedeo Modigliani e Jeanne Hèbuterne sono sepolti insieme e sostare davanti al loro sepolcro è un’emozione intensa. Pensi che sia l’epilogo -almeno un briciolo consolatorio- che consegna all’eternità una delle storie d’amore più travolgenti della storia umana e dell’arte.  L’idea di fondo è originale e pure divertente, poi forse manca un freno all’eccesso di sliding doors; sorta di continua apertura-chiusura di porta-portale che ogni volta sforna e inghiotte mariti, via uno, sotto un altro.

L’idea di fondo è originale e pure divertente, poi forse manca un freno all’eccesso di sliding doors; sorta di continua apertura-chiusura di porta-portale che ogni volta sforna e inghiotte mariti, via uno, sotto un altro. E’ il secondo capitolo della saga dei “Malarazza” ad opera dello scrittore, giornalista e sceneggiatore siciliano Ugo Barbàra, che ha pubblicato il primo volume nel 2023.

E’ il secondo capitolo della saga dei “Malarazza” ad opera dello scrittore, giornalista e sceneggiatore siciliano Ugo Barbàra, che ha pubblicato il primo volume nel 2023.