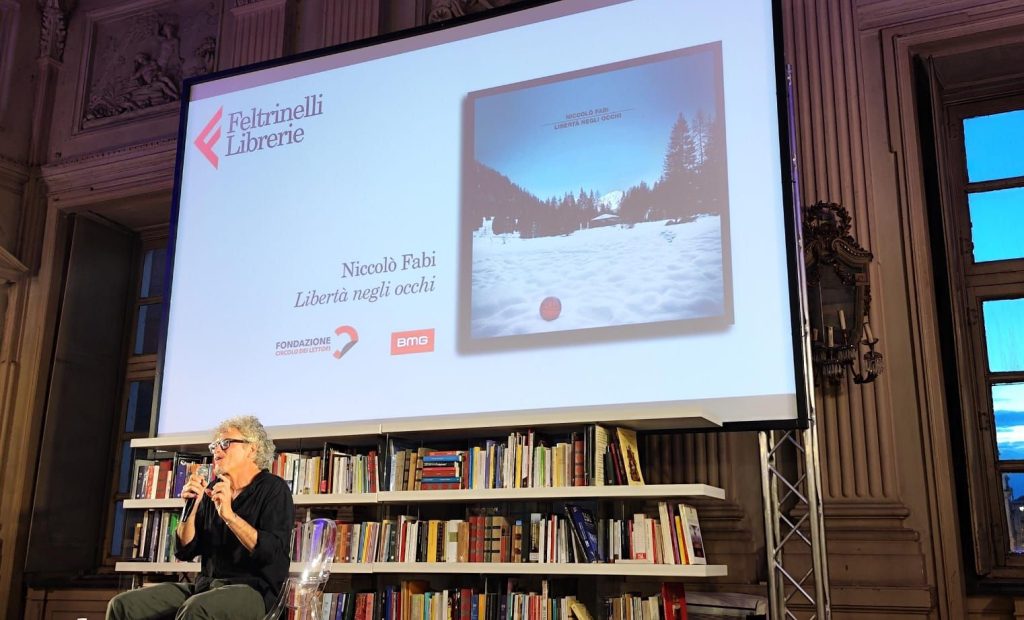

“Io sto nella pausa tra capire e cambiare”. È con questa frase – densa, sospesa – che Niccolò Fabi ha dato il via, ieri sera, all’incontro nella splendida cornice della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino. Un evento che non è stato solo la presentazione del suo nuovo album, Libertà negli occhi, ma un’immersione sincera e profonda nel suo processo creativo, nella sua evoluzione artistica e umana.

Fabi, classe 1968, scuola romana, ha raccontato un progetto nato non da una certezza, ma da un’incertezza. “Non credevo di avere elementi rassicuranti per pensare che ne valesse la pena”, ha ammesso con disarmante onestà. “Non era una dichiarazione d’intenti, ma di sentimenti”.

Il punto di svolta arriva in alta Val di Sole, in una località montana lontana dai riflettori e dai flussi turistici. Un lago ghiacciato, un rifugio spartano, dieci giorni condivisi con colleghi musicisti fidati. Un’esperienza extra-musicale che si è fatta identità artistica. Porta con sè una squadra di artisti e colleghi fidati e descritti come parte integrante della magia dell’album: Alberto Bianco e il batterista Filippo Cornaglia, con cui condivide il palco e collabora da quasi 10 anni; Emma Nolde, nuova perla del cantautorato italiano; Cesare Augusto Giorgini, cantautore e producer conosciuto grazie all’esperienza di docente presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini; e Riccardo Parravicini, sound engineer. Un’esperienza extra-musicale che si è fatta identità artistica. Lì, in quell’ambiente essenziale, Fabi cerca – e trova – il fuoco creativo che nella quotidianità sembrava smarrito.

All’inizio c’erano solo frammenti: quattro brani quasi finiti, tre già scritti ma ancora orfani di una vera identità sonora, e altri spunti privi di parole. “Mancavano di sogno”, confessa. È lì che succede qualcosa. Un arpeggio registrato per caso in un pomeriggio, ascoltato la sera in un bar al piano inferiore del rifugio, diventa scintilla. Chi mi conosce meglio di te nasce così, come un piccolo miracolo collettivo: ognuno contribuisce, tranne uno. Ma anche lui, Angelini, durante la notte scrive il testo che mancava e il giorno dopo lo rivela. Magia.

Un’altra gemma è Alba, la prima canzone dell’album. Nasce da uno strumento usato nello yoga, suonato per gioco. Un “brodo primordiale”, lo chiama Fabi. Da lì prende forma un viaggio sonoro fuori dai canoni abituali, con echi che nel finale si intrecciano idealmente ai Radiohead.

Tra i brani più intensi, Nessuna battaglia. Pensata inizialmente a Roma, mancava di un finale. In montagna, grazie al contributo corale del gruppo – e alle urla liberatorie di Alberto ed Emma – la canzone trova la sua forma definitiva: felice e trionfante. Racconta un momento di trasformazione fisica e interiore, senza cadere nei cliché. “Non mi riconosco nel racconto canonico della malattia – dice Fabi – ma volevo che la canzone potesse essere di sostegno a chi sta affrontando quel percorso”.

Poi c’è Cuore gentile, ispirata a Guido Guinizzelli e al dolce stil novo. Un omaggio al Fabi studente universitario, che si interrogava sull’amore terreno e spirituale. “Al cor gentile torna sempre amore? Non te lo posso assicurare, ma mi piace pensare di sì”.

Il valore del disco, però, non sta solo nelle singole tracce. Libertà negli occhi è il risultato di una scelta precisa: circondarsi di persone che conosce bene – Emma, Cesare, Alberto, Angelini e il fonico Pallavicini – ma capaci di rompere gli automatismi. “Sono un cacciatore di non comodità. Il furgone è il nostro confessionale: lì capisci con chi hai davvero a che fare”.

Con questo progetto, Fabi ha voluto esplorare una libertà nuova. “Rispetto a Novo Mesto, qui sono il più grande del gruppo, non il più giovane. Ho più consapevolezza, sono anche produttore del disco. Volevo praticare una libertà che allora non avevo”.

E forse è proprio questa la chiave di Libertà negli occhi: uno sguardo maturo, disilluso, ma ancora capace di stupore. Un album che non urla, ma resta. Come accadde con Costruire, che impiegò anni prima di entrare davvero nella vita delle persone. Per Fabi, il tempo non è un limite. È parte del percorso. E ieri, a Torino, ne abbiamo visto un pezzo importante.

Valeria Rombolà