La campagna di San Valentino degli UCI Cinamas di Torino

La campagna di San Valettino degli UCI Cinemas di Torino celebra la sala con il posto migliore dove andare e il miglior regalo da fare per questa occasione. Per San Valentino, il pubblico può dimenticarsi dei regali tradizionali e di luoghi non all’altezza per un appuntamento, e renderlo invece un giorno unico presso UCI Cinemas Moncalieri e UCI Cinamas Torino Lingotto, con la più potente delle esperienze cinematografiche. Nuove uscite, grandi classici e regali sono pensati per rendere l’esperienza in sala ancora più coinvolgente. “Con chiunque tu sia, punta sul cinema!” è un invito rivolto al pubblico per tutto il periodo precedente a San Valentino, per promuovere il grande schermo come la più originale delle esperienze dedicate. Con una proposta che mette insieme la qualità della proposta con una serie di iniziative dedicate, gli UCI Cinemas di Torino confermano, ancora una volta, che la sala è il posto migliore dove andare per questa festività. Il messaggio di questa campagna è “Gioca bene le tue carte”, e rende bene l’idea del regalo perfetto per questa occasione, la UCI Cinemas Gift Card, ideata per sorprendere tutti e che racchiude la magia del cinema in una sola card, offrendo la possibilità di vivere al meglio l’esperienza del grande schermo. Le Gift Card sono acquistabili solo al cinema, nelle versioni da 15-30-50 euro. La programmazione prevede il 5 febbraio “Hamnet – nel nome del figlio”, diretto da Chloé Zhao e interpretato da Jessie Buckley e Paul Mescal, che ha già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali conquistando al Golden Globe il premio come Miglior Film Drammatico e Miglior Attrice protagonista per Jessie Buckley. Il 12 febbraio si prosegue con “Cime tempestose”, che porterà sullo schermo il romanzo più famoso di Emily Brontë, una delle storie d’amore tra le più intense e travagliate della letteratura mondiale, diretto da Emerald Fennel e interpretato da Margot Robbie e Jacob Elordie, sarà accompagnato da un omaggio speciale per chiunque acquisti il biglietto nel primo weekend d’uscita: un segnalibro esclusivo pensato come simbolo di un’esperienza che continua oltre al cinema. Tra le nuove uscite, gli UCI Cinemas riportano alla ribalta alcuni film storici come “Pretty Woman”, diretto da Garry Marshall, con Julia Roberts e Richard Gere, che verrà proiettato presso UCI Cinemas Moncalieri e UCI Cinemas Torino il 9-10-11-14 febbraio prossimi, il classico intramontabile “Ghost” con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopie Goldberg, in sala solo il giorno di San Valentino. Per chi acquisterà online il biglietto per lo spettacolo del 14 febbraio ci sarà in regalo la cartolina di San Valentino.

Mara Martellotta

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione.

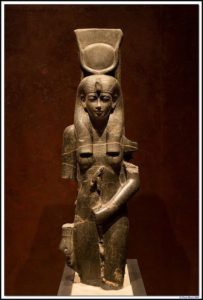

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione. imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.

imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.