Un secolo fa, il primo gennaio 1926, nasceva a Roma, a Trastevere, Claudio Villa: verace, popolano e popolare per il pubblico era semplicemente “il reuccio”. Pochi sanno che nel lontano 1949, quindi ancora giovanissimo, Claudio incise un brano, una orecchiabile marcetta orchestrale jazz, che poi era il lato b di “Rosso di sera”, dal titolo “Torino a primavera” che trovate su youtube, nella quale si definiva la nostra città placida, e che “s’addormenta nelle sere tra le prime luci d’or”. Per proseguire con: ” Pei viali della felicità l’amore a tutte le tote un sogno sa regalar”; ed il primo fans club torinese pensate, venne fondato nel 1959 difatti da una giovane Mercedes Bresso che prima di intraprendere la carriera universitaria e politica con la sorella Paola scrissero insieme per il Reuccio anche il testo del “Furibondo Twist”. Villa venne spesso a Torino soprattutto ad esibirsi nella storica sala da ballo “Le Roi” di Attilio Lutrario, in via Stradella, al Palasport ed in televisione a TeleCupole fece anche un duetto con la mitica cantautrice torinese Vanna Ravinale all’indimenticabile “Trattoria dei ricordi”.

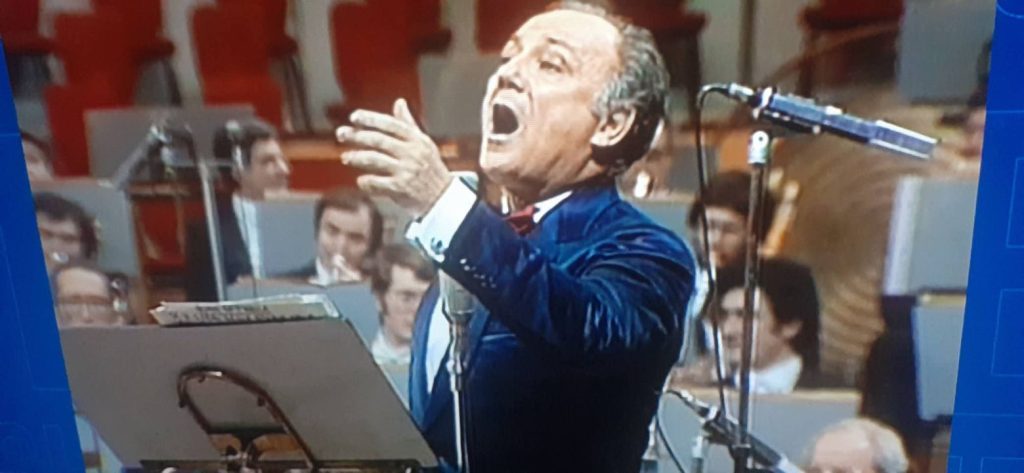

Si è esibito in molte canzoni italiane memorabili, anche nel 1980, all’Auditorium della RAI di via Rossini durante la trasmissione televisiva per la Rete 2 e la regia di Mauro Macario “Concerto all’italiana”, accompagnato dall’Orchestra RAI diretta dal Maestro Nello Ciangherotti, interpretando brani come “Luna rossa”; “Vivere; “Addio Addio” e “Non pensare a me” con i quali vinse il Festival di Sanremo nel 1962 e nel 1967 in coppia con Iva Zanicchi. La torinese Gilda Scalabrino, la vincitrice del Festival di Sanremo 1975, il Reuccio ne vinse ben 4, lo ricorda così: “L’ho conosciuto, ho fatto serate con lui, era una persona divertente e squisita; in una serata in quel di Muggia, nel Friuli – Venezia Giulia, mi costrinse poi a fare un mini giro in moto con lui ed io che preferirei lanciarmi col paracadute piuttosto di salire su una moto feci buon viso… Quando scesi mi disse: che ero nata per essere un centauro; a distanza di 45 anni non ho ancora capito se ci fosse dell’ironia e se io avessi recitato alla grande!”

Al telefono direttamente da Cuba lo ricorda per “Il Torinese” anche la cantante di fama mondiale oggi residente lì in America Latina, dal 1990 dove è diventata un importante punto di riferimento culturale tra i due paesi, Lucia Altieri: “Claudio per me è stato un caro amico; al Festival di Napoli del 1962 abbiamo anche cantato in coppia una canzone di Ennio Morricone ” Tu staje sempe cu me”. In quella occasione si era incavolato moltissimo perchè Ennio mandò solo a me un telegramma complimentandosi per la mia interpretazione. In Spagna dove ci incontravamo spesso invitati dalla TVE mi ha invece fatto scoprire tutti locali caratteristici di flamengo che lui conosceva bene ed una volta mi invitò anche a vedere una corrida perchè toreava “El Cordobes”, un popolare torero spagnolo: quell’esperienza però finì male perchè io facevo il tifo per il toro il quale venne purtroppo infilzato a pochi metri da noi e io quella volta non ce l’hofatta e sono svenuta… Ti posso solo dire che Claudio l’ho ammirato sempre per il suo grande talento e la sua grande professionalità come tutti gli italiani ed i suoi innumerevoli fan sparsi in tutto il mondo ancora oggi”.

Igino Macagno