Un parallelo tra due grandi calciatori le cui squadre furono segnate da comuni tragedie

Se sulla collina torinese avvolta nella nebbia, alle 17,05 del 4 maggio 1949, al rientro da Lisbona, il trimotore su cui viaggiava una delle squadre più forti di tutti i tempi si schiantava contro i muraglioni di sostegno del giardino posto sul retro della Basilica di Superga, il volo 609 della British European Airways si infranse al terzo tentativo di decollo sulla pista innevata dell’aeroporto bavarese di München-Riem…

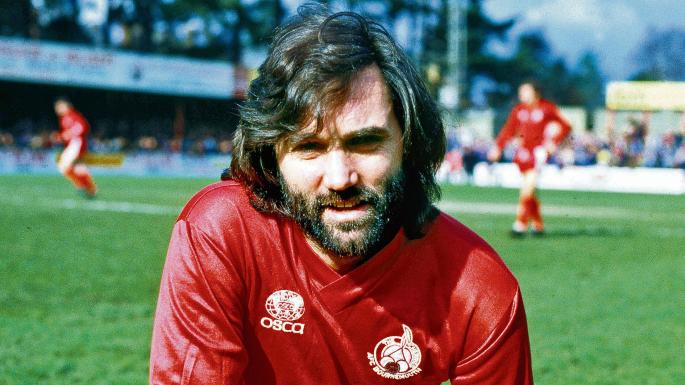

Sono passati sedici anni da quel 25 novembre del 2005 in cui è morto George Best, uno dei più grandi calciatori di sempre.

Purtroppo – sono in molti a crederlo – sarebbe potuto diventare ancora più grande se non avesse scelto l’eccesso come sua filosofia di vita. Eravamo sul finire degli anni sessanta e, proprio nei mesi che segnavano in modo indelebile il punto cardinale della contestazione giovanile e studentesca, il pallone d’oro era stato assegnato a George Best, fantasista del Manchester United e genio ribelle del calcio moderno. Emularne l’arte pedatoria era l’apice di ogni desiderio a sfondo calcistico. Ma era anche un sogno impossibile. La classe di quel funambolico capellone con la maglia numero sette, rossa come il fuoco, irlandese di nascita e di carattere, indocile e fantasioso era – in quel frangente – ineguagliabile. Certo, c’era Rivera. Classe e eleganza, tocco morbido e geometrico, lanci lunghi e millimetrici ma Best era Best. Incarnava l’idea del calcio moderno, irriverente e fuori dagli schemi. Chi meglio di lui poteva riflettere, dal rettangolo erboso di uno stadio, l’inquietudine, il senso di ribellione e le speranze di intere generazioni di ragazzi e ragazze? Bello e maledetto, refrattario alle regole e alle convenzioni, genio puro che esprimeva la sua arte massaggiando una palla di cuoio con i piedi.

.

Solo Gigi Meroni, la farfalla granata, reggeva il confronto. Ma quando a George il comitato dei giornalisti sportivi messo insieme da France Football assegnò il pallone d’oro, eleggendolo giocatore più rappresentativo del 1968, “Gigi” Meroni non c’era più. Era morto da alcuni mesi, travolto a soli ventiquattro anni da un auto in corso Re Umberto a Torino, all’altezza del civico 53, dopo la partita disputata e vinta per 4 a 2 dai granata con la Sampdoria . Giorno maledetto quel 15 ottobre del 1967 e , colmo del destino, l’automobile che lo investì – una Fiat 124 coupè – era guidata da un suo tifoso diciannovenne che si chiamava Attilio Romero e che diventerà, nel duemila, presidente del Torino. Nato e cresciuto calcisticamente a Como, dopo aver vestito la maglia lariana e quella del Genoa, approdò nel 1964 a Torino, nella parte granata della città dell’auto. Agli ordini del “Paròn “Nereo Rocco, l’ala numero sette incantò tutti con le sue giocate, i dribbling ubriacanti e quei suoi goal che, pur non molti (con la maglia del Toro ne insaccherà 24), spesso finirono nelle cineteche del calcio per la bellezza del gesto atletico che li accompagnava,rendendo possibile ciò che ai più pareva impossibile. Era lui il “calciatore-beat” , quello che non amava i tiri da fermo e men che meno i rigori ma sentiva il bisogno dell’azione, della lotta per conquistarsi la palla, dell’invenzione artistica del gol. I difensori impazzivano e spesso non trovavano alternative ai mezzi più bruschi per fermarlo, mettendolo giù senza tanti complimenti. I compagni ne sfruttavano le doti quando l’ala destra dai capelli lunghi e dai basettoni passava loro la palla al momento giusto, con il gesto generoso e altruista di chi concede agli altri l’onore di gonfiare la rete alle spalle del portiere avversario. Anche lui, come Best, andava controcorrente. Quando Edmondo Fabbri lo chiamò in nazionale gli impose una condizione: tagliarsi i capelli. Lui, con l’animo dell’artista che si disegnava da solo i vestiti da indossare,prendendo a modello quelli dei Beatles, e lo spirito trasgressivo che lo portava a passeggiare per le vie di Como portandosi al guinzaglio una gallina, non rinnegò se stesso e rifiutò la convocazione.

.

Gigi era così: uno vero che non se la tirava per nulla. Per questo risultava scomodo nei confronti di una società troppo perbenista e piuttosto conservatrice. Best e Meroni, George & Gigi: i due volti ribelli della stessa medaglia. Entrambi giocatori di squadre segnate dalla storia con lutti tremendi. La tragedia che era accaduta al grande Torino nel 1949, otto anni prima che nascessi , era toccata anche al Manchester nove anni dopo, nel 1958. Monaco di Baviera come Superga. Un disastro aereo in entrambi i casi. Stesso dramma,uguale dolore. Se sulla collina torinese avvolta nella nebbia, alle17,05 del 4 maggio 1949, al rientro da Lisbona, il trimotore su cui viaggiava una delle squadre più forti di tutti i tempi si schiantava contro i muraglioni di sostegno del giardino posto sul retro della Basilica di Superga, il volo 609 della British European Airways si infranse al terzo tentativo di decollo sulla pista innevata dell’aeroporto bavarese di München-Riem, in quella che al tempo era la Germania Ovest. Quel 6 febbraio del 1958 persero la vita ventitrè dei quarantaquattro passeggeri, tra i quali gran parte dei Diavoli rossi dell’Old Trafford. A Superga morirono sul colpo tutte le trentuno persone di bordo. Così, un destino cinico e baro, spazzò via l’intero grande Torino e quasi due terzi del Manchester United. Negli anni a venire, mentre gli eredi dei granata faticavano sui campi di calcio italiani, schiacciati anche dal peso del mito dell’invincibile squadrone di Valentino Mazzola e compagni, i rossi inglesi ricominciavano anch’essi daccapo la loro storia. Accanto a Best giocavano Bobby Charlton, Denis Law,Brian Kidd, Nobby Stiles. Nel Torino, con Gigi Meroni, c’erano Natalino Fossati, Nestor Combin, Fabrizio Poletti e Giorgio Ferrini. Gigi & George, Meroni & Best, un destino da maledetti sulla fascia destra, con i calzettoni abbassati e il dribbling assassino, le maglie color della passione e il genio di chi sapeva come illuminare il gioco. George & Gigi, no space, no time: restano entrambi lì, sospesi nella memoria, belli come a quei tempi, fissati nei volti e nelle immagini sui campi d’allora . L’irlandese, “icona pop” di quegli anni, soprannominato il “quinto Beatle“, pareva in grado di vincere le partite da solo. Non si tirava indietro nei tackle, contrastando l’ avversario fino a sradicargli la palla dai piedi , ripartendo, dribblando e, infine, inquadrando la porta con il suo tiro secco e micidiale. Lo stesso Pelè, nel 1966 , dichiarò: “George Best è il più grande giocatore del Mondo“.

.

Più tardi, Michel Platini disse che “inventò il calcio rock’n’roll. Con la maglia del Manchester fece vibrare tanta gente al suo ritmo“. Irrequieto oltre ogni limite affiancò al calcio le sue passioni “alternative”: l’alcool, le donne, le auto veloci e fiammanti, sprecando fiumi di denaro in ogni tipo di eccesso. Genio e sregolatezza in tutto e per tutto, si spinse talmente oltre che la seconda “qualità” prevalse, mangiandogli prima il fegato e poi la vita. .Meroni gli assomigliava molto. Anche Gigi era un talento unico che sapeva lottare, scartando gli avversari con una facilità irridente tant’è che , in quegli anni, si guadagnò il titolo di giocatore più atterrato in area di rigore dai difensori in preda a crisi nervose per le sue incredibili finte. Gigi era eclettico ma non assomigliava a Gorge negli eccessi. Nella sua mansarda di Piazza Vittorio, ascoltava “Help!”, “Yesterday” , “Yellow Submarine” e “Eleanor Rigby “ma anche il jazz di Miles Davis e John Coltrane, dipingeva quadri, scriveva poesie. Conviveva con Cristiana e guardava con simpatia le piazze che si riempivano di studenti e operai. « Era un simbolo di estri bizzarri e libertà sociali in un paese di quasi tutti conformisti sornioni », disse di lui Gianni Brera. Il ragazzo irlandese,nato in un quartiere povero di Belfast e diventato il principe dell’Old Trafford, morì adulto in un letto del Cromwell Hospital di Londra, con il fegato a pezzi. A Gigi, toccò di peggio. Anche da morto. Due mesi dopo la scomparsa la sua tomba fu profanata al cimitero di Como da uno squilibrato che non riusciva a darsi pace per il dolore. L’uomo aprì la bara, asportò il fegato dal cadavere del giocatore consegnandolo giorni dopo alla polizia. Cose da pazzi. Ben oltre l’immaginazione di Gianni Brera che s’inventò Eupalla, la mitica “dea del calcio”, collocando il football nell’Olimpo, sostenendo che “il calcio è straordinario proprio perché non è mai fatto di sole pedate e chi ne delira va compreso”.

Marco Travaglini