È uscita Building Happiness, la pubblicazione della Fondazione per l’architettura / Torino che mette in relazione lo spazio con chi lo attraversa, lo vive, lo trasforma e raccoglie le visioni e i contributi della ricerca omonima.

Mentre il mercato immobiliare milanese riceve attacchi da più fronti, a Torino da un anno ci si interroga sugli spazi che viviamo, siano essi pubblici o privati, affinché l’ambiente che ci circonda non sia respingente e nevrotico. Da tempo, la Fondazione per l’Architettura di Torino porta avanti studi fatti di ricerche, incontri e tavole rotonde anche aperte ai cittadini ed ora, con un libro, si tirano le somme.

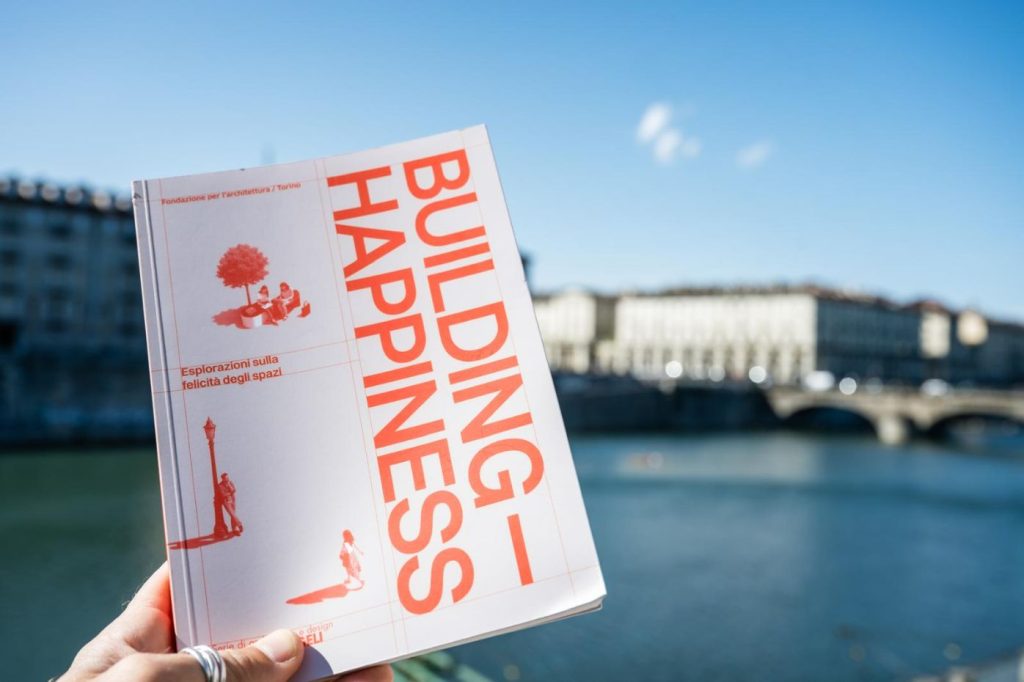

Si chiama “Building Happiness. Esplorazioni sulla felicità degli spazi” ed è la pubblicazione della Fondazione per l’architettura / Torino, edito da FrancoAngeli, presentato in anteprima nazionale martedì 8 luglio al Circolo Esperia di Torino. In uscita nelle librerie e online da settembre, il volume prende le mosse da una domanda tanto semplice quanto rivoluzionaria: “Dove sta di casa la felicità?”.

Frutto di un percorso di ricerca lungo un anno, il volume raccoglie visioni, esperienze e contributi eterogenei – da architetti e urbanisti a filosofi, sociologi, economisti, attivisti, scrittori e cittadini – per indagare il rapporto tra spazio e benessere. Attraverso progetti, citazioni, immagini, disegni, fotografie e dialoghi narrativi, il libro propone un approccio trasversale, capace di parlare a pubblici diversi e restituire strumenti e riflessioni utili alla pratica progettuale, ma anche al vivere quotidiano.

“Crediamo che la felicità sia un indicatore essenziale per misurare la salute delle persone e l’attrattività dei territori”, dichiara Gabriella Gedda, Presidente della Fondazione. “Building Happiness è un invito a considerare la felicità come leva concreta per rigenerare l’ambiente urbano e costruire città più inclusive, accoglienti e capaci di rispondere ai bisogni profondi di chi le abita.”

Un libro multidisciplinare e corale perché “La felicità – come sottolinea Eleonora Gerbotto, Direttrice della Fondazione – ha molte facce, proprio come un diamante. E da questa molteplicità emerge una verità condivisa: tutti desideriamo uno spazio in cui poter fiorire. Con Building Happiness abbiamo scelto di non semplificare, accogliendo voci diverse e immaginari complessi. Perché progettare per la felicità significa abitare la complessità e riconoscere la pluralità come risorsa”.

Integrando prospettive architettoniche, neuroscientifiche, filosofiche, economiche e sociali, il volume mette in luce l’impatto diretto dello spazio costruito sull’esperienza emotiva. Non si tratta semplicemente di creare spazi gradevoli o funzionali, ma di progettare ambienti capaci di rispondere ai bisogni emotivi fondamentali delle persone, favorendone la fioritura psicologica e sociale. Building Happiness è, in questo senso, un invito a ripensare la progettazione a partire dalle emozioni che lo spazio è in grado di generare.

Otto figure relazionali per abitare lo spazio

Al centro del volume si trovano otto “figure relazionali”: metafore spaziali che aiutano a comprendere come si articola il rapporto tra l’essere umano e lo spazio. Non sono formule rigide, ma chiavi interpretative che emergono da discipline, vissuti ed esperienze. Rifugio, scala, tetto, parete, soglia, strada, piazza e giardino non indicano luoghi o forme architettoniche tout court, ma modi differenti — e complementari — di abitare il mondo. Nessuna figura esaurisce la complessità dello spazio e ogni spazio può accoglierne più d’una.

Per indagare in chiave quantitativa il legame tra spazio e benessere, la Fondazione ha promosso anche un questionario, coinvolgendo 747 persone. L’obiettivo era raccogliere percezioni e narrazioni legate ai luoghi della vita quotidiana. Dall’indagine è emerso un dato chiaro: per l’85,5% dei partecipanti, le caratteristiche dello spazio influenzano direttamente il proprio stato d’animo.

Dati che parlano di benessere

Abbiamo chiesto di rispondere alla domanda “Dove sta di casa la tua felicità”; i dati qualitativi e quantitativi raccolti si intrecciano con le otto figure relazionali, restituendo una mappa aperta e plurale degli spazi che ci fanno stare bene.

La famiglia e le relazioni sociali rappresentano il “luogo felice” per circa il 25% dei rispondenti tra i 26 e i 65 anni. A incarnare questa dimensione è la figura della piazza, simbolo di relazione e partecipazione collettiva. Segue la natura, indicata dal 21,42% del campione come spazio di benessere. Questo ambiente è trasversalmente riconosciuto da tutte le fasce generazionali e si associa spesso alla figura del tetto — che richiama protezione e senso di controllo attraverso una visione ampia sul mondo — o alla scala, metafora di introspezione e ricerca interiore. La casa continua a occupare un ruolo centrale nella costruzione della felicità, soprattutto per il suo valore affettivo e protettivo. È citata dall’11,78% dei rispondenti ed è riconducibile alla figura del rifugio che rappresenta un bisogno profondo di raccoglimento e sicurezza. I più giovani (<18 anni) tendono a privilegiare la dimensione della strada, evocata da quasi il 30% di loro. Questa figura esprime l’identità in formazione, la scoperta di sé, il movimento e la sperimentazione delle proprie passioni. Altri rispondenti fanno riferimento alla figura della soglia, spazio del cambiamento e dell’apertura all’inaspettato, o a quella del giardino, luogo della creatività e del desiderio che si traduce in progetto: metafore che restituiscono l’idea di una felicità dinamica, orientata al futuro. Una quota residuale del campione non ha indicato un luogo preciso, confermando la natura fluida e soggettiva della felicità, che resiste a ogni tentativo di classificazione univoca.

Verso una nuova progettazione

Il libro si apre a una pluralità di esperienze e contesti: dai Tulou cinesi reinterpretati da Xu Tiantian alle Terme di Vals di Peter Zumthor; dal Fuji Kindergarten di Tezuka Architects alle Superilles di Barcellona. Casi emblematici di architetture che mettono al centro il benessere, la relazione e la qualità dell’abitare. Non una rassegna sistematica, ma una costellazione di riferimenti capaci di attivare nuove domande sul progetto contemporaneo.

“Felicità era la parola mancante, quella che avrebbe potuto estendere i confini del progetto allo stato d’animo delle persone”, scrive Fabrizio Polledro, Vicepresidente della Fondazione, nel suo contributo al volume.

Building Happiness invita dunque i progettisti ad aggiungere un nuovo layer alla pratica progettuale: quello dell’attenzione alle emozioni che lo spazio suscita.

Un diritto collettivo alla felicità

Building Happiness assume la felicità non come una dimensione privata o astratta, ma come un diritto collettivo. Un principio che attraversa le costituzioni, la filosofia e le politiche pubbliche, e che oggi può essere letto anche come leva per orientare la trasformazione degli spazi.

Il volume sollecita un cambiamento di paradigma: promuovere un’architettura capace non solo di rispondere a bisogni funzionali, ma di generare emozioni positive, relazioni significative e senso di appartenenza.

Come ricorda Eleonora Gerbotto, Direttrice della Fondazione: “La felicità non è un traguardo da raggiungere, ma un orizzonte da abitare”.

Lori Barozzino

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE