Nell’area che un tempo ospitava a Torino la SNOS, la Società Nazionale Officine di Savigliano, una delle più antiche realtà dell’industria metallurgica piemontese ora c’è un centro commerciale, ci sono palestre e ampi spazi.

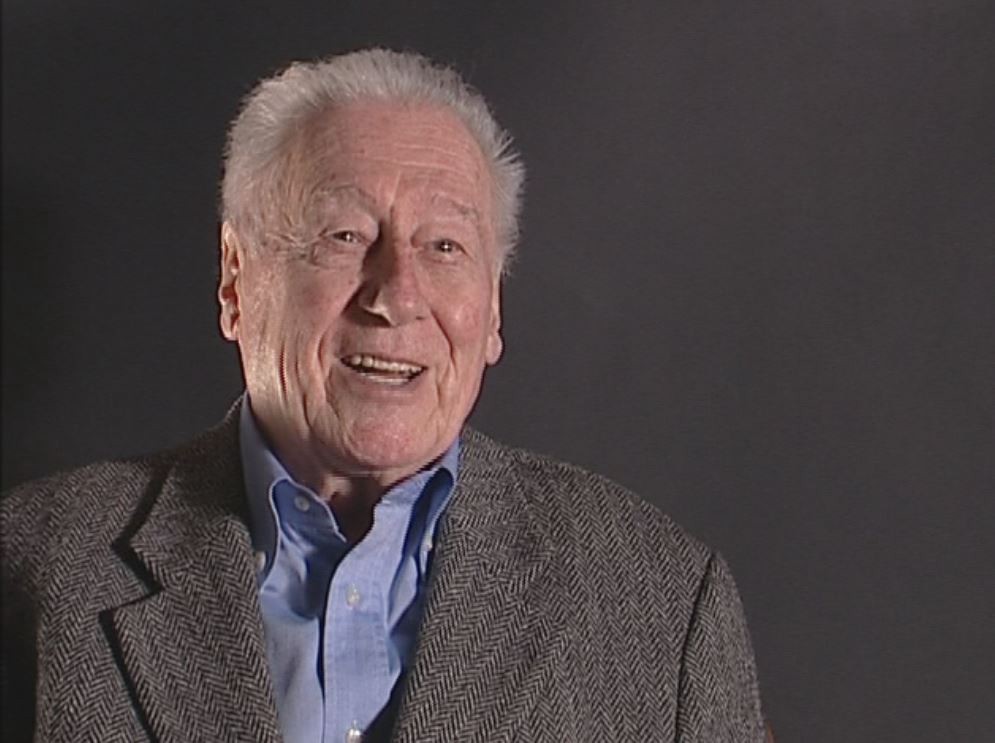

Dove oggi i clienti e i curiosi passeggiano, affollano negozi, guidano i carrelli della spesa e s’incolonnano davanti alle casse generazioni di operai si affannarono davanti ai macchinari per la costruzione di materiale rotabile, la realizzazione di macchinari elettrici, costruzioni impiantistiche e carpenteria metallica. Nel 1881, un solo anno dopo la fondazione, l’azienda assorbì la torinese Società Anonima Italiana Ausiliare di strade ferrate, tramvie e lavori pubblici, ereditandone sia gli immobili che le maestranze. Da quel momento in poi la SNOS affiancò alla tradizionale produzione di materiale rotabile quella di macchinari elettrici e altre attività che le consentirono una rapida crescita e a un incremento della manodopera che trent’anni dopo sfiorava le mille unità. Durante la prima guerra mondiale l’azienda modificò le proprie strategie produttive dedicandosi alla costruzione di materiale bellico. Terminato il conflitto il Regio governo affidò alle Officine di Savigliano la costruzione di locomotori e, negli anni successivi, la realizzazione di opere infrastrutturali e impianti idroelettrici. All’alba del secondo conflitto mondiale, la SNOS fu nuovamente chiamata a sostenere lo sforzo bellico con le produzioni di guerra ma vide anche una parte importante dei suoi lavoratori, composti da 300 impiegati e 1300 operai, attivi nella resistenza antifascista. Come ricordano le memorie raccolte all’Istituto storico della Resistenza torinese le mine tedesche e gli scontri insurrezionali danneggiarono i reparti, che ripresero comunque l’attività già nel maggio 1945. Tra molte difficoltà e vicissitudini, controllata negli anni dalla Fiat e della Cogne, la SNOS ripartì all’insegna delle radio Savigliano, del trattore Ciclope e della locomotiva E444. A partire dagli anni ‘60 l’azienda cedette alla Fiat il comparto ferroviario, abbandonando le lavorazioni edilizie e quelle dei grandi complessi meccanici. A metà degli anni ’70 venne acquisita dalla General Electric e trent’anni dopo, nel 2005, con una manodopera ormai ridotta ad una ottantina di dipendenti, chiuse definitivamente i battenti. Resta solo la storia, la memoria di una classe operaia capace di pensare e produrre, di fare “i barbis alle musche”, i baffi alle mosche. Una storia che Gianni Alasia, indimenticato sindacalista e dirigente politico della sinistra subalpina, scomparso a Torino il primo luglio del 2015 a 88 anni, raccontò in più lavori e in un libro importante dedicato all’esperienza del Consiglio di gestione di quella storica azienda, intitolato “Chi e cos’erano i Consigli di gestione? La SNOS di Torino e Savigliano: una concreta esperienza di fabbrica (1949-1952)”. Era una realtà che conosceva bene perché Alasia, dopo aver partecipato giovanissimo alla Resistenza nelle formazioni partigiane Matteotti, prendendo parte alla liberazione di Torino con il nome di battaglia “Astro”, venne assunto nel dopoguerra presso le Officine Savigliano come impiegato, entrando a far parte del Consiglio di gestione, partecipando a lotte importanti per migliorare le condizioni di lavoro che si conclusero con una sconfitta. Nel 1951 Gianni Alasia fu tra i licenziati. Con lui c’era Bruno Fernex, anch’esso ex partigiano e quadro sindacale, in seguito con Bruno Trentin nella segreteria nazionale della FIOM. Questo testo di Alasia non solo rappresenta una testimonianza importante ma è uno strumento di grande utilità per ricostruire una interessante vicenda che vide misurarsi i lavoratori di quella realtà con le politiche partecipative e di controllo sul ciclo produttivo. Ovviamente, a oltre settant’anni di distanza quella formula non è ovviamente riproponibile (lo rimarcava lo stesso autore commentando il suo libro, edito nel 2006) ma è interessante l’approccio ormai storicizzato di quell’esperienza che vide i lavoratori misurarsi sul tema del governo della produzione, dello sforzo di intervenire sui temi delle politiche legate all’economia anticipando argomenti che nei decenni successivi sono entrati a far parte a pieno diritto dell’orizzonte dell’iniziativa contrattuale del sindacato. In quelle pagine si ritrovato una parte della storia di una classe operaia matura, capace di offrire un punto di vista proprio sull’organizzazione del lavoro e della produzione. La battaglia della SNOS fu su quel versante piuttosto emblematica, nonostante l’esito infausto e doloroso. La frase di Gramsci con cui chiude il suo diario il segretario del Consiglio dì gestione della SNOS ne riassume la consapevolezza e l’orgoglio: “Non c’è vergogna nella sconfitta degli operai”. Quelle di Alasia sono pagine che restituiscono lo spirito del tempo, il tratto di forte solidarismo e coscienza di classe, rammentando senza enfasi ma con forte dignità la grande nobiltà dei valori che animarono quell’esperienza. Un filo d’acciaio che non si può spezzare e che aiuta, sotto il profilo storico e sociale, a tener conto di cosa abbia significato per l’economia, la società e la politica di Torino e del Piemonte quell’esperienza e tante altre che furono per molti versi simili.

Marco Travaglini

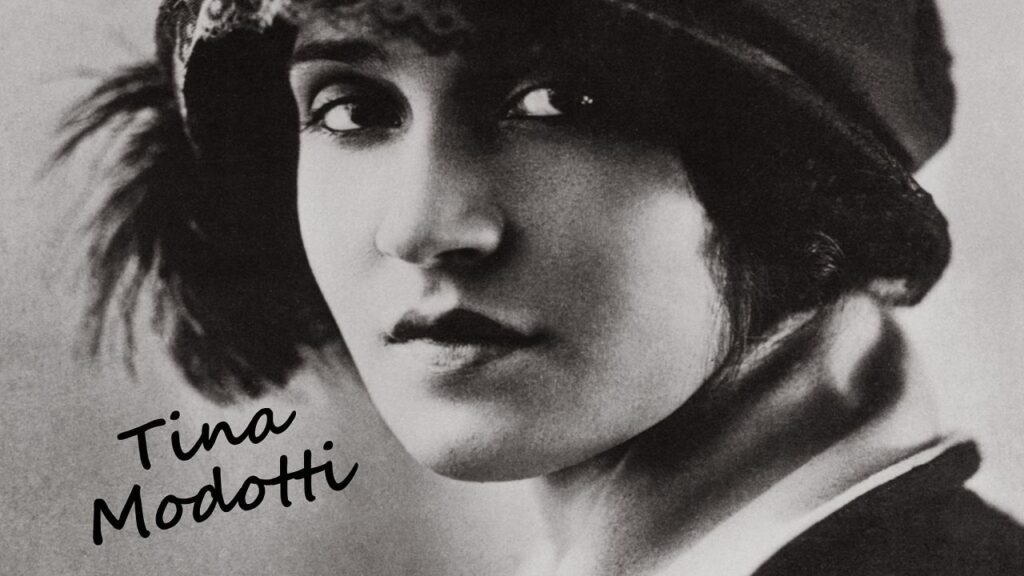

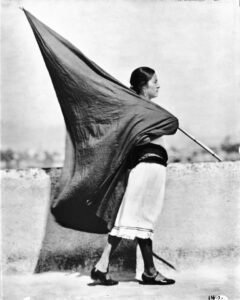

Eppure i suoi scatti, a parere di molti, hanno anticipato i moderni reportage fotografici, creando una memoria visiva che ha documentato in maniera straordinaria culture e realtà sociali. Nella sua vita amò molto uomini, idee, arte, diritti umani, rivoluzione. Una donna straordinaria, Assunta Adelaide Luigia Modotti, detta Tina. Nata il 17 agosto 1896 nel popolare Borgo Pracchiuso a Udine, da un’umile famiglia friulana, aderente al socialismo della fine Ottocento, a soli due anni si trovò costretta ad emigrare in Austria con la sua famiglia.I Modotti tornarono a Udine nel 1905 e Tina frequentò lì le prime classi della scuola elementare. A dodici anni trovò lavoro come operaia nella fabbrica tessile Kaiser, alla periferia della città. Il padre era nuovamente emigrato, questa volta in America, in cerca di lavoro e la ragazza dovette contribuire al mantenimento della numerosa famiglia. Diciassettenne, nel giugno del 1913, varcò anch’essa l’oceano per raggiungere il genitore in California, dove (come ha scritto nella sua biografia Pino Cacucci) “stavano crescendo i grandi movimenti sindacali e la vita culturale e artistica era in gran fermento“. Fu così che a Tina Modotti si dischiusero in un primo tempo le vie del teatro e del cinema, e successivamente della fotografia. Fu musa di artisti importanti, recitò nel cinema muto di Rodolfo Valentino, amò perdutamente il rivoluzionario cubano Julio Antonio Mella, assassinato nel 1929. Nella vita di Tina Modotti non mancarono gli incontri straordinari: i fotografi Jane Reece, Johan Hagemayer, Robert Capa ed Edward Weston, che la ritrasse in un nudo bellissimo ; i grandi pittori messicani Diego Rivera e Clemente Orozco; attivisti politici come il comunista triestino Vittorio Vidali, il Comandante Carlos del Quinto Reggimento durante la guerra civile spagnola, conosciuto durante una manifestazione di protesta dopo la condanna a morte di Sacco e Vanzetti ;scrittori come John Dos Passos, André Malraux, Ernest Hemingway. Da donna appassionata qual’era si dedicò alla causa rivoluzionaria in Messico e combatté con le Brigate internazionali in Spagna. Le sue foto hanno sempre narrato i volti e le sofferenze degli ultimi. Sono immagini di campesinos, pescatori, donne che lavano i panni e che allattano bambini. Dedicò molti scatti al Messico, sua terra d’elezione, dove morì a 46 anni e dove venne sepolta. Pablo Neruda scrisse le parole dell’elogio funebre che ancora oggi si possono leggere sulla sua tomba: “Sorella, tu non dormi, no, non dormi: forse il tuo cuore sente crescere la rosa di ieri, l’ultima rosa di ieri, la nuova rosa. Riposa dolcemente, sorella. Perché non muore il fuoco“. Dopo l’improvvisa scomparsa le venne tributato il giusto riconoscimento per la sua personalità umana, artistica e politica, tant’è che per alcuni anni la sua memoria restò ben viva nell’opinione pubblica latinoamericana. Poi cadde l’oblio, lungo quasi trent’anni. Le sue opere, che si trovano in gran parte negli Stati Uniti, vennero tenute nascoste negli archivi dei dipartimenti di fotografia a causa del maccartismo e della sua assurda caccia alle streghe. Una scelta oscurantista, come ricordarono al Centro Cultural Tina Modotti di Caracas , “che rese impossibile, per molti anni e non solo in America, lo studio e la presentazione di un’artista che aveva creato immagini di qualità e militato nel movimento comunista internazionale“. L’inquietudine l’accompagnò per tutta la vita, spesa quasi sempre in credito con la fortuna. Artista, intellettuale, tra i primi fotografi a capire il valore sociale e la forza di denuncia di un’immagine, perseguitata da viva e persino da morta per le sue idee, fu comunque una delle più belle figure di donna che l’Italia seppe dare al mondo.

Eppure i suoi scatti, a parere di molti, hanno anticipato i moderni reportage fotografici, creando una memoria visiva che ha documentato in maniera straordinaria culture e realtà sociali. Nella sua vita amò molto uomini, idee, arte, diritti umani, rivoluzione. Una donna straordinaria, Assunta Adelaide Luigia Modotti, detta Tina. Nata il 17 agosto 1896 nel popolare Borgo Pracchiuso a Udine, da un’umile famiglia friulana, aderente al socialismo della fine Ottocento, a soli due anni si trovò costretta ad emigrare in Austria con la sua famiglia.I Modotti tornarono a Udine nel 1905 e Tina frequentò lì le prime classi della scuola elementare. A dodici anni trovò lavoro come operaia nella fabbrica tessile Kaiser, alla periferia della città. Il padre era nuovamente emigrato, questa volta in America, in cerca di lavoro e la ragazza dovette contribuire al mantenimento della numerosa famiglia. Diciassettenne, nel giugno del 1913, varcò anch’essa l’oceano per raggiungere il genitore in California, dove (come ha scritto nella sua biografia Pino Cacucci) “stavano crescendo i grandi movimenti sindacali e la vita culturale e artistica era in gran fermento“. Fu così che a Tina Modotti si dischiusero in un primo tempo le vie del teatro e del cinema, e successivamente della fotografia. Fu musa di artisti importanti, recitò nel cinema muto di Rodolfo Valentino, amò perdutamente il rivoluzionario cubano Julio Antonio Mella, assassinato nel 1929. Nella vita di Tina Modotti non mancarono gli incontri straordinari: i fotografi Jane Reece, Johan Hagemayer, Robert Capa ed Edward Weston, che la ritrasse in un nudo bellissimo ; i grandi pittori messicani Diego Rivera e Clemente Orozco; attivisti politici come il comunista triestino Vittorio Vidali, il Comandante Carlos del Quinto Reggimento durante la guerra civile spagnola, conosciuto durante una manifestazione di protesta dopo la condanna a morte di Sacco e Vanzetti ;scrittori come John Dos Passos, André Malraux, Ernest Hemingway. Da donna appassionata qual’era si dedicò alla causa rivoluzionaria in Messico e combatté con le Brigate internazionali in Spagna. Le sue foto hanno sempre narrato i volti e le sofferenze degli ultimi. Sono immagini di campesinos, pescatori, donne che lavano i panni e che allattano bambini. Dedicò molti scatti al Messico, sua terra d’elezione, dove morì a 46 anni e dove venne sepolta. Pablo Neruda scrisse le parole dell’elogio funebre che ancora oggi si possono leggere sulla sua tomba: “Sorella, tu non dormi, no, non dormi: forse il tuo cuore sente crescere la rosa di ieri, l’ultima rosa di ieri, la nuova rosa. Riposa dolcemente, sorella. Perché non muore il fuoco“. Dopo l’improvvisa scomparsa le venne tributato il giusto riconoscimento per la sua personalità umana, artistica e politica, tant’è che per alcuni anni la sua memoria restò ben viva nell’opinione pubblica latinoamericana. Poi cadde l’oblio, lungo quasi trent’anni. Le sue opere, che si trovano in gran parte negli Stati Uniti, vennero tenute nascoste negli archivi dei dipartimenti di fotografia a causa del maccartismo e della sua assurda caccia alle streghe. Una scelta oscurantista, come ricordarono al Centro Cultural Tina Modotti di Caracas , “che rese impossibile, per molti anni e non solo in America, lo studio e la presentazione di un’artista che aveva creato immagini di qualità e militato nel movimento comunista internazionale“. L’inquietudine l’accompagnò per tutta la vita, spesa quasi sempre in credito con la fortuna. Artista, intellettuale, tra i primi fotografi a capire il valore sociale e la forza di denuncia di un’immagine, perseguitata da viva e persino da morta per le sue idee, fu comunque una delle più belle figure di donna che l’Italia seppe dare al mondo.

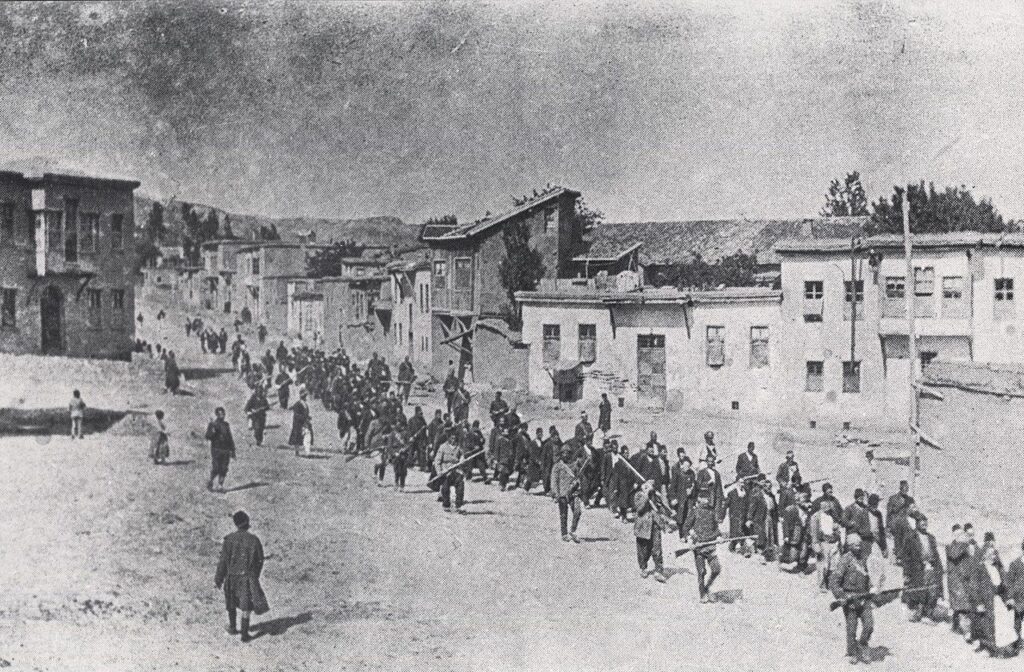

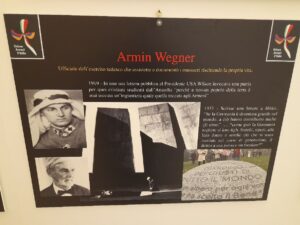

Una sezione della mostra fotografica, curata da Garen Kokcijan in collaborazione con il Centro Federico Peirone e la Fondazione Donat-Cattin, presenta fotografie e drammatiche testimonianze della deportazione della popolazione armena cristiana realizzate da Armin Wegner, ufficiale medico dell’esercito tedesco, alleato degli Ottomani, che documentò, rischiando la vita, il genocidio turco degli armeni nel 1915 mentre era in servizio nei territori dell’Impero. Le sue fotografie sono una chiara e drammatica testimonianza di quel che accadde all’inizio della Prima guerra mondiale in Asia Minore. Un milione e mezzo di armeni, e forse anche di più, furono sterminati dai turchi. Nella seconda parte della rassegna viene raccontata la storia dell’Armenia, si vedono monasteri e chiese armene, la natura selvaggia del Caucaso e gli antichi khachkar, croci di pietra dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. L’esposizione è stata organizzata in occasione del Giornata della Memoria Armena che ogni anno viene celebrata il 24 aprile. Gli armeni l’hanno chiamato il Grande Male (Metz Yeghern) ed è la storia del genocidio turco degli armeni che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fece sparire oltre un milione e mezzo di armeni cristiani colpevoli solo di appartenere ad un’etnia diversa e a una religione di minoranza.

Una sezione della mostra fotografica, curata da Garen Kokcijan in collaborazione con il Centro Federico Peirone e la Fondazione Donat-Cattin, presenta fotografie e drammatiche testimonianze della deportazione della popolazione armena cristiana realizzate da Armin Wegner, ufficiale medico dell’esercito tedesco, alleato degli Ottomani, che documentò, rischiando la vita, il genocidio turco degli armeni nel 1915 mentre era in servizio nei territori dell’Impero. Le sue fotografie sono una chiara e drammatica testimonianza di quel che accadde all’inizio della Prima guerra mondiale in Asia Minore. Un milione e mezzo di armeni, e forse anche di più, furono sterminati dai turchi. Nella seconda parte della rassegna viene raccontata la storia dell’Armenia, si vedono monasteri e chiese armene, la natura selvaggia del Caucaso e gli antichi khachkar, croci di pietra dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. L’esposizione è stata organizzata in occasione del Giornata della Memoria Armena che ogni anno viene celebrata il 24 aprile. Gli armeni l’hanno chiamato il Grande Male (Metz Yeghern) ed è la storia del genocidio turco degli armeni che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fece sparire oltre un milione e mezzo di armeni cristiani colpevoli solo di appartenere ad un’etnia diversa e a una religione di minoranza.

Mostra assolutamente doverosa, a cavallo di quel 25 aprile, Festa Nazionale della Liberazione, che dopo circa ottant’anni, ancora non è riuscita (con l’indispensabile neutralità critica) a mettere in piena luce il ruolo determinante del “Regio Esercito” ai fini della Liberazione dell’Italia a fianco delle Armate anglo-americane. Organizzata dall’“ANARTI-Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia” in collaborazione con il “Museo Storico Nazionale d’Artiglieria”, la rassegna “1943-1945. Dai Gruppi di Combattimento al nuovo Esercito Italiano” vuole essere un racconto per immagini, testi, curiosità varie e reperti d’epoca di un importante capitolo della nostra Storia, dal 25 luglio 1943 al maggio 1945, per il quale ancora manca una valutazione storica corretta rispetto al generoso impegno delle nostre Forze Armate che, dopo l’Armistizio di Badoglio dell’8 settembre e per 19 lunghi mesi di guerra, diedero prova di grande coraggio e amor patrio “da protagonisti e non da gregari” combattendo a fianco degli Alleati contro i tedeschi fino alla Liberazione del Paese. Inaugurata il 22 aprile scorso (relatori gli storici Gianni Oliva e Pier Franco Quaglieni), la mostra è ospitata, fino alla prossima domenica 1° maggio, presso il “Mastio della Cittadella” di corso Galileo Ferraris ed è curata dal giornalista Pier Carlo Sommo. Dall’armistizio badogliano fino al contributo delle Forze Armate alle formazioni partigiane e a quello prestato dai soldati prigionieri negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, l’iter espositivo racconta di guerre, di sacrifici umani e atti eroici, spesso ancora oggi trascurati e molto poco conosciuti. “Oltre ai significativi fatti – si è sottolineato – della difesa di Roma e di Cefalonia, ve ne furono molti altri, in Italia e all’estero, che sono stati dimenticati, come la cacciata dei tedeschi dalla Corsica

Mostra assolutamente doverosa, a cavallo di quel 25 aprile, Festa Nazionale della Liberazione, che dopo circa ottant’anni, ancora non è riuscita (con l’indispensabile neutralità critica) a mettere in piena luce il ruolo determinante del “Regio Esercito” ai fini della Liberazione dell’Italia a fianco delle Armate anglo-americane. Organizzata dall’“ANARTI-Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia” in collaborazione con il “Museo Storico Nazionale d’Artiglieria”, la rassegna “1943-1945. Dai Gruppi di Combattimento al nuovo Esercito Italiano” vuole essere un racconto per immagini, testi, curiosità varie e reperti d’epoca di un importante capitolo della nostra Storia, dal 25 luglio 1943 al maggio 1945, per il quale ancora manca una valutazione storica corretta rispetto al generoso impegno delle nostre Forze Armate che, dopo l’Armistizio di Badoglio dell’8 settembre e per 19 lunghi mesi di guerra, diedero prova di grande coraggio e amor patrio “da protagonisti e non da gregari” combattendo a fianco degli Alleati contro i tedeschi fino alla Liberazione del Paese. Inaugurata il 22 aprile scorso (relatori gli storici Gianni Oliva e Pier Franco Quaglieni), la mostra è ospitata, fino alla prossima domenica 1° maggio, presso il “Mastio della Cittadella” di corso Galileo Ferraris ed è curata dal giornalista Pier Carlo Sommo. Dall’armistizio badogliano fino al contributo delle Forze Armate alle formazioni partigiane e a quello prestato dai soldati prigionieri negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, l’iter espositivo racconta di guerre, di sacrifici umani e atti eroici, spesso ancora oggi trascurati e molto poco conosciuti. “Oltre ai significativi fatti – si è sottolineato – della difesa di Roma e di Cefalonia, ve ne furono molti altri, in Italia e all’estero, che sono stati dimenticati, come la cacciata dei tedeschi dalla Corsica  rivendicata dai francesi, nonostante il loro ruolo marginale”. “L’8 settembre 1943 fu una tragedia nazionale– hanno ribadito i relatori – ma anche, e principalmente, un punto di svolta in una situazione bellico – politica disastrosa che, per l’Italia, proseguendo invariata, avrebbe portato ad un disastro materiale e istituzionale totale come quello poi subito nel 1945 da Germania e Giappone”. E ancora: “Molto si è discusso sul trasferimento del Re e del governo a Brindisi. È doveroso dire che sul piano politico fu una scelta corretta, in quanto preservare l’operatività del governo legittimo era politicamente giusto, ma il tutto fu fatto in modo maldestro, senza coordinamento né nel lasciare Roma né nell’insediarsi a Brindisi. Il principe ereditario Umberto con coraggio personale e consapevolezza delle proprie responsabilità istituzionali richiese al padre di lasciarlo a Roma per organizzare la resistenza. Vanamente. Questo fatto lese la sua immagine poi spesso collegata a eventi negativi che fu costretto a subire, nonostante il suo coraggioso impegno con l’Esercito che risalì la penisola”. E le immagini raccolte al “Mastio” ben testimoniano lo sforzo incredibile dei soldati italiani nella Campagna d’Italia, a Montelungo, a Monte Marrone, a Filottrano o lungo la “Linea Gustav” (o Linea Invernale”), organizzati – proprio per il loro coraggio – in sei “Gruppi di Combattimento” attrezzati con armi e divise inglesi e in otto “Divisioni Ausiliarie” e tre di “Sicurezza Interna”, che divennero – con ingenti tributi umani- essenziali quando sette Divisioni (tre statunitensi e quattro francesi) furono rimosse dalla penisola per partecipare, il 15 agosto del ’44, allo sbarco nella Francia meridionale. Di rilievo anche la partecipazione dei militari nelle missioni speciali nel Nord Italia. Circa 80mila militari operarono nelle unità partigiane. In totale furono oltre 500mila i militari di tutte le armi e gradi che parteciparono alla Lotta di Liberazione. “Al termine della

rivendicata dai francesi, nonostante il loro ruolo marginale”. “L’8 settembre 1943 fu una tragedia nazionale– hanno ribadito i relatori – ma anche, e principalmente, un punto di svolta in una situazione bellico – politica disastrosa che, per l’Italia, proseguendo invariata, avrebbe portato ad un disastro materiale e istituzionale totale come quello poi subito nel 1945 da Germania e Giappone”. E ancora: “Molto si è discusso sul trasferimento del Re e del governo a Brindisi. È doveroso dire che sul piano politico fu una scelta corretta, in quanto preservare l’operatività del governo legittimo era politicamente giusto, ma il tutto fu fatto in modo maldestro, senza coordinamento né nel lasciare Roma né nell’insediarsi a Brindisi. Il principe ereditario Umberto con coraggio personale e consapevolezza delle proprie responsabilità istituzionali richiese al padre di lasciarlo a Roma per organizzare la resistenza. Vanamente. Questo fatto lese la sua immagine poi spesso collegata a eventi negativi che fu costretto a subire, nonostante il suo coraggioso impegno con l’Esercito che risalì la penisola”. E le immagini raccolte al “Mastio” ben testimoniano lo sforzo incredibile dei soldati italiani nella Campagna d’Italia, a Montelungo, a Monte Marrone, a Filottrano o lungo la “Linea Gustav” (o Linea Invernale”), organizzati – proprio per il loro coraggio – in sei “Gruppi di Combattimento” attrezzati con armi e divise inglesi e in otto “Divisioni Ausiliarie” e tre di “Sicurezza Interna”, che divennero – con ingenti tributi umani- essenziali quando sette Divisioni (tre statunitensi e quattro francesi) furono rimosse dalla penisola per partecipare, il 15 agosto del ’44, allo sbarco nella Francia meridionale. Di rilievo anche la partecipazione dei militari nelle missioni speciali nel Nord Italia. Circa 80mila militari operarono nelle unità partigiane. In totale furono oltre 500mila i militari di tutte le armi e gradi che parteciparono alla Lotta di Liberazione. “Al termine della  guerra – ricorda Pier Carlo Sommo – quel rinnovato ‘Regio Esercito’ fu il nucleo fondante dell’ ‘Esercito Italiano’ che abbiamo oggi”. “La Guerra di Liberazione fu un momento di aggregazione intorno al ricostituito Esercito e riflettere sul sacrificio dei soldati che combatterono per la libertà del Paese con risorse limitate ed un futuro di incognite ha da essere oggi di stimolo a operare con tenacia e al meglio per il bene del Paese”. Così insegna la Storia. La Buona Storia. Spesso inarrivabile alle ottuse orecchie del Potere. A ingresso libero, la mostra ospiterà sabato prossimo 30 aprile un dibattito finale tenuto dallo storico Aldo Alessandro Mola e dai generali Giorgio Blais e Antonio Zerrillo.

guerra – ricorda Pier Carlo Sommo – quel rinnovato ‘Regio Esercito’ fu il nucleo fondante dell’ ‘Esercito Italiano’ che abbiamo oggi”. “La Guerra di Liberazione fu un momento di aggregazione intorno al ricostituito Esercito e riflettere sul sacrificio dei soldati che combatterono per la libertà del Paese con risorse limitate ed un futuro di incognite ha da essere oggi di stimolo a operare con tenacia e al meglio per il bene del Paese”. Così insegna la Storia. La Buona Storia. Spesso inarrivabile alle ottuse orecchie del Potere. A ingresso libero, la mostra ospiterà sabato prossimo 30 aprile un dibattito finale tenuto dallo storico Aldo Alessandro Mola e dai generali Giorgio Blais e Antonio Zerrillo.