Novembre induce di solito i torinesi ad avvolgersi in calde sciarpe e cappotti , li osserva nascondersi sotto ingombranti ombrelli e sorride ascoltando le litanie mattutine dei lavoratori che sbrinano le macchine alle prime ore del giorno. Quest’anno il tempo è migliore.

Incombe comunque la Brutta Stagione, inarrestabile, indossa per mantella la fine nebbia albina, scarpe impermeabili atte a pestare le pozzanghere, mentre sul volto le permane un “broncio” perenne.

Come farla sorridere allora, nella speranza che acconsenta ad un po’ di bel tempo?

Sicuramente una bella passeggiata per Torino potrebbe aiutare l’Invernale Signora a cambiare umore; certo, è necessario che si tratti di un “giretto” come si deve, attraverso quei luoghi che portano gioia, scaldando il cuore e solleticando lo stomaco.

Come si suol dire, “prendiamola per la gola” la nostra Uggiosa Ospite.

D’altronde, come diceva Guy de Maupassant, “Soltanto gli idioti non sono buongustai” e solamente chi sceglie di crogiolarsi nel proprio malessere può rimanere indifferente ai molteplici e golosi locali cittadini.

Iniziamo dunque questo “iter” all’insegna del piacere del palato, e, mettendoci con le spalle alla Gran Madre, incamminiamoci.

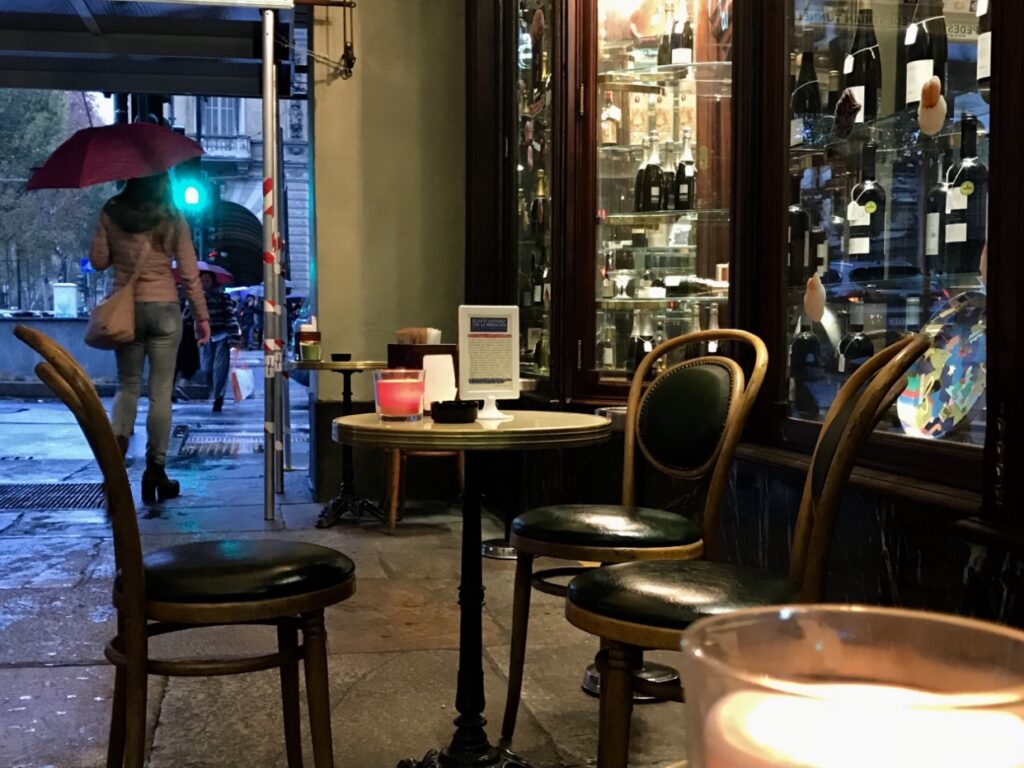

Non faremo percorrere molta strada alla Signora nata sotto il segno dello Scorpione prima di fermarci alla prima tappa, poiché si tratta del Caffè Elena, caro a Cesare Pavese, uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo, scrittore, poeta, traduttore e critico letterario vissuto nella prima metà del Novecento; chissà su quale tavolino sedeva mentre pensava alla sua Constance e abbozzava il suo ultimo romanzo “La luna e i falò”?

Prima di entrare sbirciamo velocemente l’ottocentesco palazzo progettato dall’architetto Giuseppe Frizzi che ospita il locale e scegliamo una postazione da cui poter godere della vista sull’ampia Piazza Vittorio. Il via vai continuo conferma il luogo come vivo punto d’incontro per giovani, turisti e per chiunque voglia giocare a fare il “bohémien”. All’interno il Caffè presenta un arredamento di inizio Novecento, le linee sinuose care al Liberty contraddistinguono un’ atmosfera antica, come se si entrasse in una dimensione passata, intrappolata nella amara felicità del secolo breve. E ora che ci siamo ambientati, cosa ordinare? Proporrei un aperitivo, magari un vermouth, ossia quel liquore tipico torinese, ideato nel corso del Settecento da Antonio Benedetto e perfezionato – proprio tra le mura del Caffè Elena – da Giuseppe Carpano, verso il terminare dell’Ottocento.

Un po’ di calore liquido e subito le gote della Dama della Terza Stagione si colorano come le foglie degli aceri in autunno. Ha ragione Edward Bloom, protagonista dell’onirico film “Big Fish”, quando medita che “quasi tutte le creature che consideriamo malvagie o cattive, sono semplicemente sole. E magari mancano un po’ di buone maniere”.

È ora di proseguire.

Pochi minuti ci separano dalla prossima tappa, il minuto Caffè Ghigo, celebre bar-pasticceria situato sotto i portici di via Po.

Fino al 1850 il locale era adibito a latteria, qui si producevano formaggi, tomini e latte. A partire dagli anni Settanta dell’Ottocento l’attività alimentare lascia spazio al Caffè, nasce dunque Ghigo, ricercata pasticceria torinese, rispettosa delle antiche tradizioni culinarie.

Non c’è posto per sedersi all’interno, le consumazioni si effettuano in piedi, appoggiati al marmoreo bancone ondoso, scambiando qualche sorriso con il personale premuroso. Le leccornie audacemente esposte in vetrina costringono i passanti ad entrare, e, una volta superata la soglia, un odore di dolciumi e zucchero a velo inebria l’aria, rendendo impossibile non ordinare qualcosa senza panna.

Tra bignole e salatini spicca la nivea “Nuvola”, specialità torinese e prodotto unico nel suo genere; si tratta di un languido pandoro ricoperto di crema di burro e zucchero a velo, un soffice dolce capace di ammorbidire i cuori più congelati.

Ma è già ora di andare. Ancora con le labbra inzuccherate ci allontaniamo, verso nuovi stuzzicanti orizzonti.

Arriviamo fino al numero 8 di via Po, ed entriamo in quello che un tempo era noto come “Caffè dei codini”. Eccoci di fronte a Fiorio, locale particolarmente apprezzato dai nobili torinesi durante la Restaurazione, è stato un punto di ritrovo fortemente politicizzato, così come testimoniano i soprannomi che all’epoca accompagnavano la dicitura sull’insegna: “Caffè Radetzky” o “caffè Machiavelli”. Una clientela decisamente schierata, in evidente contrapposizione agli ardenti patrioti frequentanti il Caffè Calosso presso l’allora via Dora Grossa – attuale via Garibaldi -.

Le discussioni che avvenivano all’interno delle sale lucenti di specchi avevano larga eco, lo stesso re Carlo Alberto (1798-1849) – a quanto pare – era solito iniziare la giornata chiedendo “Che si dice al Caffè Fiorio?” La fama del luogo è confermata anche dalle parole di un anonimo, il quale nel 1845 scrive: “Di nobilitade emporio/ chiuso alla plebe vile/ risplende il caffè Fiorio/ che in sua grandezza umile/ solo ornamenti apprezza/ del tempo di Noè:/ evviva la bellezza/ del nobile Caffè”.

Verso la metà dell’Ottocento il locale viene impreziosito dagli interventi di artisti come Francesco Gonin (1808-1889) e Giuseppe Bogliani (1805-1881), anche se sono diverse le ristrutturazioni che il locale subisce nel tempo, tra queste di particolare importanza fu l’introduzione delle lampadine, “escamotage” a gas che, a partire dal 1838, contribuì a rendere ancora più gradevole la permanenza degli ospiti tra le sontuose sale.

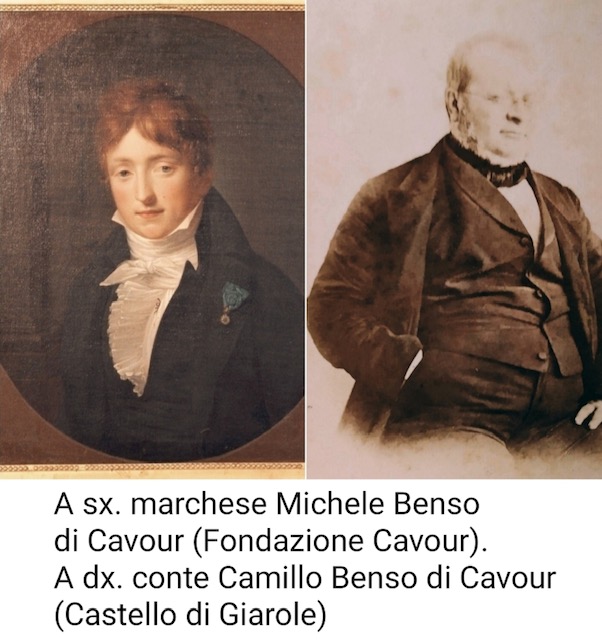

Certamente mangiare bene aiuta a discorrere meglio, lo dimostrano inoltre le testimonianze risorgimentali, che attestano tra quelle mura damascate il ritrovo di intellettuali e politici del calibro di Urbano Rattazzi, Massimo D’Azeglio, Camillo Benso Conte di Cavour o Cesare Balbo.

C’è da chiedersi quanti fogli e appunti abbiano macchiato tra una coppa di gelato e una cioccolata calda.

Mentre rendiamo “più vicini a noi” i grandi del nostro passato, immaginandoli felici e impiastricciati, usciamo dal bar dorato e proseguiamo su questo pellegrinaggio del gusto.

Arrivati in Piazza Castello è nuovamente ora di intrattenersi al caldo di un locale.

Sono le vetuste vetrine di Mulassano a fermarci. Celebre e storico bar torinese, aperto nel 1907 e originariamente frequentato soprattutto dagli artisti del Teatro Regio. Il Caffè viene messo in vendita dai proprietari intorno agli anni Venti del Novecento e successivamente acquistato dai coniugi Angela e Onorino Nebiolo, da poco tornati in patria dall’America. I nuovi possessori desideravano ridare vigore agli affari del locale e idearono nuove proposte alimentari per accompagnare gli aperitivi. Nascono così il “toast” e quel particolare panino che Gabriele D’Annunzio battezzò “tramezzino”.

I posti a sedere sono pochi, l’ambiente è raccolto e spinge gli astanti a sedersi inconsciamente vicini; le chiacchiere dei commensali si mescolano con eleganza, adattandosi all’ambiente circostante e simulando le note dei musicisti dell’orchestra regia.

La maratona cibaria non è ancora finita, ma inizio a intravvedere un po’ di stanchezza sul volto della nostra commensale. Non è il caso di esagerare, anche se credo che ancora un paio di luoghi sia il caso di visitarli, prima di salutarci.

Usciti dal piccolo Mulassano, è ora di dirigersi verso la regale Piazza San Carlo.

L’ora si fa tarda e la folla del centro impazza, siamo immersi in un flusso senza direzione, c’è chi chiacchiera al cellulare, chi improvvisamente si ferma a guardare la merce dei negozi, chi invece sollecita i compagni ad accelerare il passo. Anche la Dama delle Piogge si sente in dovere di amalgamarsi alla modalità generale e a mala pena riusciamo a scorgere le vetrine di Baratti, altro elegante e rinomato locale torinese, confetteria fondata nel 1858 da Ferdinando Baratti e Edoardo Milano – il cui nome completo infatti è Baratti&Milano -.

Fin dall’inaugurazione il luogo colpisce per il suo sfarzo, come testimonia un cronista dell’epoca: “Lo sfarzo e il buon gusto qui se la contendono. Specchi di grande superficie, sculture in legno di noce artisticamente eseguite, dorature splendidissime e, a degno accompagnamento, la bontà squisita dei prodotti dei miracolosi fornelli dei signori confettieri”. È tuttavia Guido Gozzano a rendere immortale la notorietà del posto, descrivendo nel suo celebre componimento “Le golose” le ingioiellate signore della nobiltà subalpina mentre gustano le paste, sollevando la veletta e girandosi di schiena nella speranza che nessuno le veda.

Siamo ormai diretti verso il Caffè Torino, uno dei più conosciuti salotti torinesi, in attività dal 1903, adorno di marmi pregiati e medaglioni dipinti, il locale accoglie gli avventori con un superbo bancone in marmo finemente sbalzato e li accompagna alla ricerca di un gusto senza tempo.

Da subito il bar sfida l’attività del dirimpettaio Caffè San Carlo, punto di ritrovo per definizione dell’“intellighenzia” torinese. “La Fortuna aiuta gli audaci” e il successo della nuova apertura non tarda ad arrivare, presto intellettuali come Eiunaudi e De Gasperi diventano clienti abituali, col tempo la fama del luogo accresce, così negli anni Cinquanta diverse personalità come James Stewart, Ava Gardner, Walter Chiari, Brigitte Bardot e l’indimenticabile Erminio Macario vogliono assaporare un buon caffè seduti tra gli elitari tavolini di quella Torino non alla portata di tutti.

E se il prezzo del caffè ci ricorda a quale strato sociale apparteniamo, il toro rampante antistante il locale invita democraticamente la totalità dei passanti a partecipare – a titolo gratuito – al rituale propiziatorio più famoso della cittadinanza. L’effigie in bronzo viene posta nel 1930 sul pavimento della Piazza dedicata a San Carlo Borromeo e subito diventa oggetto di attenzioni e superstizioni. Leggenda vuole che calpestare gli attributi dell’animale porti fortuna, l’atto si deve compiere con il tallone sinistro e effettuando tre giri intorno a sé stessi. Un’ovvia sciocchezza, che però, con la tipica discrezione torinese, ha portato a creare un delicato avvallamento là dove, anche per il quadrupede, non batte il sole.

La sera sta scendendo, ed è giunta l’ora di salutare la nostra gentile Opite Portatrice di freddo.

Per i convenevoli quale luogo più opportuno che i battenti tristemente serrati del Caffè San Carlo, altro salotto torinese con una storia antica di quasi duecento anni?

Le luci spente testimoniano la tragedia che è stata la pandemia per molte attività commerciali, costrette a chiudere con poche possibilità di riscatto.

Invito la Cinerea Signora a specchiarsi nelle vecchie vetrine e ad immaginare i fasti ottocenteschi, quando il locale portava il nome di Caffè di Piazza D’Armi. All’epoca non c’era ancora il Caval’d Brons al centro della piazza, al contrario il territorio era adibito per ospitare le adunate dell’esercito sabaudo.

Clienti abituali erano Giolitti, Crispi, Gramsci e Gobetti, ma anche importanti scrittori come Edmondo De Amicis, autore dell’indimenticabile Libro Cuore, di cui oggi a scuola non si parla più. Proprio al San Carlo si era fermato un altro assai noto personaggio, Alexandre Dumas, in visita alla città sabauda, proprio qui pare abbia assaggiato il suo primo “bicerin”.

È ormai sera, i lampioni colorati offuscano le stelle e la nebbia del Po sta arrivando in città.

Chissà se la nostra Uggiosa Ospite avrà apprezzato questo calorico “iter” turistico e chissà se un po’ di buonumore la convincerà a concederci qualche giornata di sole in questo lungo inverno.

Nel dubbio, prima che scompaia, le allungo quattro “giandojòt”, uno per ogni Stagione. Le Signore sono permalose, speriamo solo non se li mangi tutti Lei sulla strada del ritorno, con la scusa che poi si sciolgono.

Alessia Cagnotto

Ribadisco il concetto che l’arte vada insegnata nel modo più concreto possibile, invitando i ragazzi a guardare le architetture dal vivo -nel limite del possibile ovviamente- e non solo sulle pagine dei libri o attraverso la LIM, convincendoli a toccare colori e materiali, e se anche se ci si sporca un po’ non è un problema. È così che mi piacerebbe poter spiegare alle mie classi il “Barocco”, portando i ragazzi a passeggiare per le vie del centro, fermandoci a commentare e a chiacchierare tra piazza Castello e Piazza Vittorio, desidererei poterli condurre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi o alla Basilica di Superga, rendendo loro lo studio un’esperienza concreta e trasformando delle nozioni prettamente storico-artistiche in un autentico ricordo di vita.

Ribadisco il concetto che l’arte vada insegnata nel modo più concreto possibile, invitando i ragazzi a guardare le architetture dal vivo -nel limite del possibile ovviamente- e non solo sulle pagine dei libri o attraverso la LIM, convincendoli a toccare colori e materiali, e se anche se ci si sporca un po’ non è un problema. È così che mi piacerebbe poter spiegare alle mie classi il “Barocco”, portando i ragazzi a passeggiare per le vie del centro, fermandoci a commentare e a chiacchierare tra piazza Castello e Piazza Vittorio, desidererei poterli condurre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi o alla Basilica di Superga, rendendo loro lo studio un’esperienza concreta e trasformando delle nozioni prettamente storico-artistiche in un autentico ricordo di vita. Immaginiamo ora di prendere un pullman e di allontanarci dei rumori della città. La nostra direzione è la verdeggiante collina torinese, dove ci aspetta uno dei simboli della città subalpina. La Basilica di Superga, edificata tra il 1717 e il 1731, svolge una duplice funzione, essa è sia mausoleo della famiglia Savoia, sia edificio celebrativo dedicato alla vittoria ottenuta contro l’esercito francese nel 1706. L’edificio svetta su un’altura, la posizione è tipica dei santuari tardobarocchi, soprattutto di area tedesca. L’impianto centralizzato con pronao ricorda il Pantheon, la cupola inquadrata da campanili borrominiani, invece, si ispira a Michelangelo. Nonostante i modelli di riferimento, sono del tutto assenti quelle tensioni tipiche del Buonarroti o dell’arte barocca: il nucleo centrale ottagonale si dilata nello spazio definito dal perimetro circolare del cilindro esterno, perno di tutto l’edificio; da qui si protendono con uguale lunghezza il pronao arioso e le due ali simmetriche su cui si innestano i campanili. Quest’ultima parte è in realtà la facciata del monastero addossato alla chiesa che su uno dei lati corti fa corpo con essa. L’edificio si estende nello spazio e asseconda l’andamento della collina, e diventa un nuovo e interessante punto di osservazione per chi si trova a guardare verso le alture torinesi.

Immaginiamo ora di prendere un pullman e di allontanarci dei rumori della città. La nostra direzione è la verdeggiante collina torinese, dove ci aspetta uno dei simboli della città subalpina. La Basilica di Superga, edificata tra il 1717 e il 1731, svolge una duplice funzione, essa è sia mausoleo della famiglia Savoia, sia edificio celebrativo dedicato alla vittoria ottenuta contro l’esercito francese nel 1706. L’edificio svetta su un’altura, la posizione è tipica dei santuari tardobarocchi, soprattutto di area tedesca. L’impianto centralizzato con pronao ricorda il Pantheon, la cupola inquadrata da campanili borrominiani, invece, si ispira a Michelangelo. Nonostante i modelli di riferimento, sono del tutto assenti quelle tensioni tipiche del Buonarroti o dell’arte barocca: il nucleo centrale ottagonale si dilata nello spazio definito dal perimetro circolare del cilindro esterno, perno di tutto l’edificio; da qui si protendono con uguale lunghezza il pronao arioso e le due ali simmetriche su cui si innestano i campanili. Quest’ultima parte è in realtà la facciata del monastero addossato alla chiesa che su uno dei lati corti fa corpo con essa. L’edificio si estende nello spazio e asseconda l’andamento della collina, e diventa un nuovo e interessante punto di osservazione per chi si trova a guardare verso le alture torinesi.

Fino alla sua morte fu il responsabile dell’ospedale che, dopo la conquista cristiana della città nel 1099, ripartì con più forza ed energia. È rimasto poco di lui a Scala, solo una via con il suo nome, via fra’ Gerardo Sasso, che porta alle rovine della sua casa e alla chiesetta di San Pietro dove è immortalato in un quadro con il mantello nero dei Cavalieri e la croce di Malta mentre assiste un malato. La fondazione del Regno di Gerusalemme alla fine della Prima Crociata costrinse l’Ordine ad assumere nuovi compiti, in particolare quello di difendere con le armi il Regno latino, proteggere i pellegrini, le strade di collegamento e le strutture mediche. Il frate diventa cavaliere e d’ora in poi combatterà con i crociati. Come detto, Scala con tutta probabilità ha dato i natali a Gerardo anche se in Provenza e nell’astigiano la pensano diversamente. A Tonco d’Asti per esempio giurano di averlo visto in paese, almeno come figurante, durante la tradizionale festa del Pitu. Alcuni storici locali contestano l’origine amalfitana di Gerardo e sostengono che il fondatore dell’Ordine nacque in questo borgo come Gerardo, signore di Tonco Monferrato. L’Ordine di Malta, bisogna ricordarlo, non è mai scomparso, ancora oggi è vivo e attivo, anche se con mansioni diverse. É presente con le ambulanze dell’Ordine con la croce di Malta e la scritta “Giovanniti” nei teatri di guerra, dall’Ucraina al Medio Oriente, e anche nelle strade delle nostre città al servizio dei cittadini. Oggi conta su 13.000 membri, 100.000 volontari e 52.000 tra medici, infermieri e paramedici in più di 120 Stati. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina l’Ordine ha fornito aiuti umanitari a oltre quattro milioni di ucraini. Filippo Re

Fino alla sua morte fu il responsabile dell’ospedale che, dopo la conquista cristiana della città nel 1099, ripartì con più forza ed energia. È rimasto poco di lui a Scala, solo una via con il suo nome, via fra’ Gerardo Sasso, che porta alle rovine della sua casa e alla chiesetta di San Pietro dove è immortalato in un quadro con il mantello nero dei Cavalieri e la croce di Malta mentre assiste un malato. La fondazione del Regno di Gerusalemme alla fine della Prima Crociata costrinse l’Ordine ad assumere nuovi compiti, in particolare quello di difendere con le armi il Regno latino, proteggere i pellegrini, le strade di collegamento e le strutture mediche. Il frate diventa cavaliere e d’ora in poi combatterà con i crociati. Come detto, Scala con tutta probabilità ha dato i natali a Gerardo anche se in Provenza e nell’astigiano la pensano diversamente. A Tonco d’Asti per esempio giurano di averlo visto in paese, almeno come figurante, durante la tradizionale festa del Pitu. Alcuni storici locali contestano l’origine amalfitana di Gerardo e sostengono che il fondatore dell’Ordine nacque in questo borgo come Gerardo, signore di Tonco Monferrato. L’Ordine di Malta, bisogna ricordarlo, non è mai scomparso, ancora oggi è vivo e attivo, anche se con mansioni diverse. É presente con le ambulanze dell’Ordine con la croce di Malta e la scritta “Giovanniti” nei teatri di guerra, dall’Ucraina al Medio Oriente, e anche nelle strade delle nostre città al servizio dei cittadini. Oggi conta su 13.000 membri, 100.000 volontari e 52.000 tra medici, infermieri e paramedici in più di 120 Stati. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina l’Ordine ha fornito aiuti umanitari a oltre quattro milioni di ucraini. Filippo Re