Ci vuole almeno un milione di euro per rilanciare lo storico castello di Moncucco Torinese in cui visse l’ultimo cavaliere templare d’Italia.

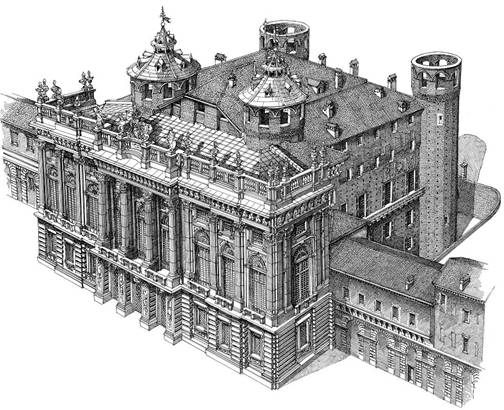

Bisogna restaurare l’ala sud-ovest del maniero che non fu interessata dalla prima ristrutturazione decisa dall’ex sindaco Gianpaolo Fassino che utilizzò i fondi delle Olimpiadi invernali del 2006. Con gli ultimi restauri nel 2007 erano state recuperate le parti più degradate dell’edificio. Ora il progetto del Comune, retto dal sindaco Daniele Bargetto, prevede di realizzare al primo piano una decina di stanze a tema, una foresteria nei piani più alti, un ristorante, una caffetteria, un parcheggio e un ascensore per i disabili. Il maniero, risalente a nove secoli fa, è già tuttora sede di diversi eventi, mostre, spettacoli teatrali e di danza. Il primo documento sull’esistenza del castello è rintracciabile in un diploma imperiale del 1164 in cui l’imperatore Federico I Barbarossa confermava al marchese di Monferrato Guglielmo V, suo alleato, diverse proprietà che già possedeva. Nel territorio che circonda l’attuale comune svettavano tre castelli. Oggi resta solo quello di Moncucco mentre gli altri due, Pogliano e Vergnano furono distrutti nel Medioevo e nell’Ottocento. Di proprietà inizialmente degli Avvocati del vescovo di Torino, il maniero venne annesso ai possedimenti del Marchesato del Monferrato all’inizio del Trecento e nel 1631 passò ai Savoia con la pace di Cherasco. Successivamente appartenne ai Grisella di Rosignano, agli Scarampi di Monale, ai Solaro di Govone e ai Melano di Portula. Tra le antiche mura del castello di Moncucco nacquero nel Duecento due cavalieri templari: i fratelli Jacopo e Nicolao. Il secondo fu arrestato e condannato nell’isola di Cipro mentre Jacopo, nato nel castello dei Grisella, è stato l’ultimo Gran Maestro d’Italia dell’Ordine dei Templari, una delle più importanti associazioni monastico-cavalleresche del Medioevo. Si sa poco della sua vita e le poche notizie sul personaggio sono tratte dagli interrogatori dei Templari processati in Italia e a Cipro. Fu condannato in contumacia per non essersi presentato al processo ai templari nello Stato Pontificio. Nel castello di Moncucco, acquistato a metà Ottocento dal Comune, si trova il Museo del Gesso in cui sono illustrate le fasi di lavorazione e l’utilizzo del gesso nell’architettura agricola del Basso Monferrato fra XVI e XIX secolo e la sua evoluzione in Italia e in Europa. Per informazioni sull’apertura del museo bisogna rivolgersi al Comune di Moncucco.

Bisogna restaurare l’ala sud-ovest del maniero che non fu interessata dalla prima ristrutturazione decisa dall’ex sindaco Gianpaolo Fassino che utilizzò i fondi delle Olimpiadi invernali del 2006. Con gli ultimi restauri nel 2007 erano state recuperate le parti più degradate dell’edificio. Ora il progetto del Comune, retto dal sindaco Daniele Bargetto, prevede di realizzare al primo piano una decina di stanze a tema, una foresteria nei piani più alti, un ristorante, una caffetteria, un parcheggio e un ascensore per i disabili. Il maniero, risalente a nove secoli fa, è già tuttora sede di diversi eventi, mostre, spettacoli teatrali e di danza. Il primo documento sull’esistenza del castello è rintracciabile in un diploma imperiale del 1164 in cui l’imperatore Federico I Barbarossa confermava al marchese di Monferrato Guglielmo V, suo alleato, diverse proprietà che già possedeva. Nel territorio che circonda l’attuale comune svettavano tre castelli. Oggi resta solo quello di Moncucco mentre gli altri due, Pogliano e Vergnano furono distrutti nel Medioevo e nell’Ottocento. Di proprietà inizialmente degli Avvocati del vescovo di Torino, il maniero venne annesso ai possedimenti del Marchesato del Monferrato all’inizio del Trecento e nel 1631 passò ai Savoia con la pace di Cherasco. Successivamente appartenne ai Grisella di Rosignano, agli Scarampi di Monale, ai Solaro di Govone e ai Melano di Portula. Tra le antiche mura del castello di Moncucco nacquero nel Duecento due cavalieri templari: i fratelli Jacopo e Nicolao. Il secondo fu arrestato e condannato nell’isola di Cipro mentre Jacopo, nato nel castello dei Grisella, è stato l’ultimo Gran Maestro d’Italia dell’Ordine dei Templari, una delle più importanti associazioni monastico-cavalleresche del Medioevo. Si sa poco della sua vita e le poche notizie sul personaggio sono tratte dagli interrogatori dei Templari processati in Italia e a Cipro. Fu condannato in contumacia per non essersi presentato al processo ai templari nello Stato Pontificio. Nel castello di Moncucco, acquistato a metà Ottocento dal Comune, si trova il Museo del Gesso in cui sono illustrate le fasi di lavorazione e l’utilizzo del gesso nell’architettura agricola del Basso Monferrato fra XVI e XIX secolo e la sua evoluzione in Italia e in Europa. Per informazioni sull’apertura del museo bisogna rivolgersi al Comune di Moncucco.

Si tratta in gran parte di leggende, alcune delle quali sono interamente inventate mentre altri racconti riportano fatti veri o quasi. Per esempio, che ci faceva Carlo Magno sulle colline di Vezzolano dodici secoli fa? Nulla, perché non c’è mai stato ma la sua è comunque una leggenda suggestiva. La costruzione della chiesa romanica di Santa Maria di Vezzolano, canonica dell’Ordine di Sant’Agostino, che noi chiamiamo solitamente Abbazia, viene attribuita al re dei Franchi. Mentre cacciava nei boschi di Vezzolano insieme ad altri due cavalieri Carlo Magno fu colto da una terribile e orrenda visione: la danza di tre scheletri umani usciti all’improvviso da una tomba. Quale macabra apparizione! Il cavallo si spaventa, Carlo, colpito da un attacco epilettico cade a terra, la paura è grande. Un monaco assiste alla scena e invita il sovrano a chiedere aiuto alla Madonna per potersi riprendere dallo sgomento. Per ringraziare la Vergine, Carlo Magno ordina di innalzare una chiesa abbaziale proprio in quel luogo. Nel chiostro dell’abbazia c’è l’antico affresco trecentesco “del Contrasto dei tre vivi e dei tre morti” che sembra rievocare l’episodio leggendario di Carlo Magno. In realtà quando la chiesa canonica di Santa Maria di Vezzolano fu costruita intorno all’anno Mille (l’atto di fondazione risale al 1095), il sovrano era già morto da quasi tre secoli. Ma la leggenda, inventata nel Settecento, si è diffusa velocemente e viene ricordata ancora oggi. L’Abbazia di Vezzolano è stata vista anche da altri personaggi storici. Federico I Barbarossa, che nell’area tra Chieri e Asti distrusse città e paesi, prese la chiesa e il territorio circostante sotto la sua protezione. Lo Svevo fu infatti uno dei più importanti protettori dell’Abbazia ed è probabile che alcune opere interne

Si tratta in gran parte di leggende, alcune delle quali sono interamente inventate mentre altri racconti riportano fatti veri o quasi. Per esempio, che ci faceva Carlo Magno sulle colline di Vezzolano dodici secoli fa? Nulla, perché non c’è mai stato ma la sua è comunque una leggenda suggestiva. La costruzione della chiesa romanica di Santa Maria di Vezzolano, canonica dell’Ordine di Sant’Agostino, che noi chiamiamo solitamente Abbazia, viene attribuita al re dei Franchi. Mentre cacciava nei boschi di Vezzolano insieme ad altri due cavalieri Carlo Magno fu colto da una terribile e orrenda visione: la danza di tre scheletri umani usciti all’improvviso da una tomba. Quale macabra apparizione! Il cavallo si spaventa, Carlo, colpito da un attacco epilettico cade a terra, la paura è grande. Un monaco assiste alla scena e invita il sovrano a chiedere aiuto alla Madonna per potersi riprendere dallo sgomento. Per ringraziare la Vergine, Carlo Magno ordina di innalzare una chiesa abbaziale proprio in quel luogo. Nel chiostro dell’abbazia c’è l’antico affresco trecentesco “del Contrasto dei tre vivi e dei tre morti” che sembra rievocare l’episodio leggendario di Carlo Magno. In realtà quando la chiesa canonica di Santa Maria di Vezzolano fu costruita intorno all’anno Mille (l’atto di fondazione risale al 1095), il sovrano era già morto da quasi tre secoli. Ma la leggenda, inventata nel Settecento, si è diffusa velocemente e viene ricordata ancora oggi. L’Abbazia di Vezzolano è stata vista anche da altri personaggi storici. Federico I Barbarossa, che nell’area tra Chieri e Asti distrusse città e paesi, prese la chiesa e il territorio circostante sotto la sua protezione. Lo Svevo fu infatti uno dei più importanti protettori dell’Abbazia ed è probabile che alcune opere interne  siano state eseguite su incarico dello stesso imperatore. Come dimostra un’iscrizione sul pontile con il nome di Federico Imperatore il legame tra i canonici di Vezzolano e il Barbarossa furono sempre stretti e profondi. Sopra l’altare compare invece un trittico in terracotta con la Vergine in trono tra Carlo VIII, inginocchiato a sinistra, e, sul lato destro del dipinto, Sant’Agostino in abito da vescovo. Carlo VIII, re di Francia discese in Italia nel 1494-95 e si fermò per alcune settimane in Piemonte, ospite dei Solaro di Moncucco. È probabile, secondo le cronache del tempo, che non solo sia entrato nell’Abbazia ma, seduto nel refettorio insieme ai frati di Santa Maria, abbia mangiato perfino la bagna càuda preparata apposta per lui dai canonici. I documenti dell’epoca riportano la notizia che il sovrano, indebolito e affaticato, fu curato dai frati con le tradizionali erbe e con la bagna càuda senza aglio ma con il peperoncino piccante. Il Re guarì. A questo punto, una visita all’Abbazia, tra misteri e personaggi inquietanti, è più che consigliata. Orario di apertura: da giovedì a domenica ore 10.00 -18.00 (fino al 31 ottobre), ingresso gratuito, celebrazione della Messa domenica ore 17.00

siano state eseguite su incarico dello stesso imperatore. Come dimostra un’iscrizione sul pontile con il nome di Federico Imperatore il legame tra i canonici di Vezzolano e il Barbarossa furono sempre stretti e profondi. Sopra l’altare compare invece un trittico in terracotta con la Vergine in trono tra Carlo VIII, inginocchiato a sinistra, e, sul lato destro del dipinto, Sant’Agostino in abito da vescovo. Carlo VIII, re di Francia discese in Italia nel 1494-95 e si fermò per alcune settimane in Piemonte, ospite dei Solaro di Moncucco. È probabile, secondo le cronache del tempo, che non solo sia entrato nell’Abbazia ma, seduto nel refettorio insieme ai frati di Santa Maria, abbia mangiato perfino la bagna càuda preparata apposta per lui dai canonici. I documenti dell’epoca riportano la notizia che il sovrano, indebolito e affaticato, fu curato dai frati con le tradizionali erbe e con la bagna càuda senza aglio ma con il peperoncino piccante. Il Re guarì. A questo punto, una visita all’Abbazia, tra misteri e personaggi inquietanti, è più che consigliata. Orario di apertura: da giovedì a domenica ore 10.00 -18.00 (fino al 31 ottobre), ingresso gratuito, celebrazione della Messa domenica ore 17.00

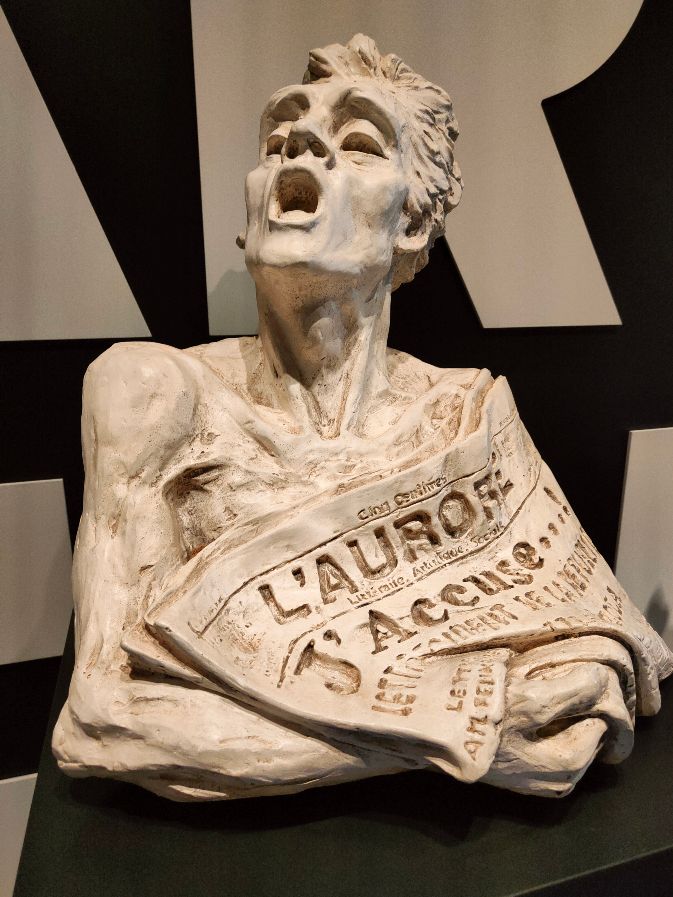

Proprio a Medan vedono, infatti, la luce molti romanzi che rappresentano la massima espressione del naturalismo francese, e ciascuno di questi suoi figli cartacei contribuisce alla costruzione, all’ampliamento, alla ristrutturazione e all’abbellimento del rifugio dello scrittore. In questo “locus amoenus” Zola crea quei personaggi immortali che diventano la personificazione di vizi, difetti e tare che, attraverso l’ereditarietà, si trasmettono alle generazioni successive, influenzandone l’esistenza e condannandoli spesso alla rovina. “Voglio spiegare come una famiglia, un piccolo gruppo d’esseri, si comporti in una società, sviluppandosi, per dare vita a dieci, a venti individui, che appaiono, al primo colpo d’occhio, profondamente dissimili, ma che l’analisi dimostra profondamente legati gli uni agli altri. L’ereditarietà ha le sue leggi, come la gravità” scrive Zola nell’introduzione della “Fortuna dei Rougon”, dando il via a una ricerca e a un’analisi che regaleranno alla letteratura le figure immortali dei “vinti” Gervaise, Lantier e Coupeau, Etienne e Catherine, Nanà, ma anche a Denise, un luminoso esempio di forza, tenacia e riscatto nel “Paradiso delle Signore”.

Proprio a Medan vedono, infatti, la luce molti romanzi che rappresentano la massima espressione del naturalismo francese, e ciascuno di questi suoi figli cartacei contribuisce alla costruzione, all’ampliamento, alla ristrutturazione e all’abbellimento del rifugio dello scrittore. In questo “locus amoenus” Zola crea quei personaggi immortali che diventano la personificazione di vizi, difetti e tare che, attraverso l’ereditarietà, si trasmettono alle generazioni successive, influenzandone l’esistenza e condannandoli spesso alla rovina. “Voglio spiegare come una famiglia, un piccolo gruppo d’esseri, si comporti in una società, sviluppandosi, per dare vita a dieci, a venti individui, che appaiono, al primo colpo d’occhio, profondamente dissimili, ma che l’analisi dimostra profondamente legati gli uni agli altri. L’ereditarietà ha le sue leggi, come la gravità” scrive Zola nell’introduzione della “Fortuna dei Rougon”, dando il via a una ricerca e a un’analisi che regaleranno alla letteratura le figure immortali dei “vinti” Gervaise, Lantier e Coupeau, Etienne e Catherine, Nanà, ma anche a Denise, un luminoso esempio di forza, tenacia e riscatto nel “Paradiso delle Signore”. nella nostra società attraverso l’intolleranza per lo straniero e il diverso, attraverso la chiusura di confini, attraverso la costruzione di muri, attraverso la presunzione di possedere una cultura, un credo superiori a quelli degli altri.

nella nostra società attraverso l’intolleranza per lo straniero e il diverso, attraverso la chiusura di confini, attraverso la costruzione di muri, attraverso la presunzione di possedere una cultura, un credo superiori a quelli degli altri. Jamais un acquis, toujours à reconquérir”.

Jamais un acquis, toujours à reconquérir”.

Il Terzo Reich, dal giugno del 1940, vi aveva installato una delle più importanti basi per i sommergibili della Kriegsmarine e per questa sua posizione strategica subì 165 bombardamenti aerei da parte degli Alleati che provocarono quasi un migliaio di morti e centinaia di feriti gravi. La grande offensiva alleata nel settore occidentale del fronte di Normandia, denominata “operazione Cobra”, aveva come obiettivo la conquista dei porti e quello di Brest, principale base della marina francese prima della guerra, era il più a ovest e il più importante per garantire i rifornimenti alle truppe d’invasione. Una carneficina che ispirò anche una delle più importanti poesie di sempre. “Rappelle-toi Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante. Épanouie ravie ruisselante. Sous la pluie (Ricordati Barbara. Pioveva senza sosta quel giorno su Brest. E tu camminavi sorridente. Serena rapita grondante. Sotto la pioggia)”. Barbara è tra le poesie più famose di Jacques Prévert. Nel 1946, terminata la guerra, non più giovanissimo ( era nato a Neuilly-sur-Seine il 4 febbraio del 1900, all’alba del secolo breve) pubblicò la raccolta di poesie Paroles dove troviamo anche questo poema che figura tra i più belli di Prévert. Dopo il periodo surrealista, i testi delle canzoni, l’attività teatrale con il Gruppo d’Ottobre, le collaborazioni cinematografiche con Jean Renoir e Marcel Carné e nuovamente l’attività teatrale, videro la luce queste poesie ( insieme ad altre, raccolte in Histoires) che, nell’edizione curata da René Bertelé per Le Point du Jour, ebbero un enorme successo. In perfetta sintonia con il clima culturale del tempo la silloge poetica rappresentò una novità assoluta e dirompente, mostrando una potenza evocativa intrisa da quell’ansia bruciante di andare oltre le pagine dei libri per entrare prepotentemente nella vita di tutti i giorni. Già dai primi versi Prévert delineò il luogo in cui l’opera era ambientata: la città di Brest, importante porto bretone nel dipartimento del Finistère. La città era stata quasi completamente distrutta da un devastante bombardamento nell’estate del 1944. La pioggia di bombe l’aveva rasa al suolo a tal punto che solo qualche vecchia fortificazione medievale in pietra aveva miracolosamente resistito. Il padre di Prévert era bretone e proprio in Bretagna il piccolo Jacques aveva trascorso parte della sua infanzia portando con sé per tutta la vita l’impronta di quella terra battuta dai venti e impregnata dall’odore salmastro dell’oceano. Barbara, con il suo lungo testo vide il poeta esprimersi in prima persona, filtrando il ricordo di una ragazza, osservandone gli incontri , i gesti e i movimenti mentre felice correva incontro al suo uomo e lo abbracciava. Emozioni e sorrisi che si tradussero in versi diventati immagini indimenticabili e senza tempo, vere e proprie icone per intere generazioni, veloci e brevissime incursioni su un avvenimento tanto doloroso, dove l’intimità di una storia d’amore s’incuneava nella più grande storia francese. Così la quasi anonima Barbara venne trasformata da Prèvert da vittima in un potente simbolo, donandogli l’immortalità, contestando l’orrore della guerra che, ieri come oggi, uccide anche gli amori felici come quello di Barbara e dell’uomo che la chiamava al riparo di un portico mentre “pioveva senza tregua su Brest”.

Il Terzo Reich, dal giugno del 1940, vi aveva installato una delle più importanti basi per i sommergibili della Kriegsmarine e per questa sua posizione strategica subì 165 bombardamenti aerei da parte degli Alleati che provocarono quasi un migliaio di morti e centinaia di feriti gravi. La grande offensiva alleata nel settore occidentale del fronte di Normandia, denominata “operazione Cobra”, aveva come obiettivo la conquista dei porti e quello di Brest, principale base della marina francese prima della guerra, era il più a ovest e il più importante per garantire i rifornimenti alle truppe d’invasione. Una carneficina che ispirò anche una delle più importanti poesie di sempre. “Rappelle-toi Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante. Épanouie ravie ruisselante. Sous la pluie (Ricordati Barbara. Pioveva senza sosta quel giorno su Brest. E tu camminavi sorridente. Serena rapita grondante. Sotto la pioggia)”. Barbara è tra le poesie più famose di Jacques Prévert. Nel 1946, terminata la guerra, non più giovanissimo ( era nato a Neuilly-sur-Seine il 4 febbraio del 1900, all’alba del secolo breve) pubblicò la raccolta di poesie Paroles dove troviamo anche questo poema che figura tra i più belli di Prévert. Dopo il periodo surrealista, i testi delle canzoni, l’attività teatrale con il Gruppo d’Ottobre, le collaborazioni cinematografiche con Jean Renoir e Marcel Carné e nuovamente l’attività teatrale, videro la luce queste poesie ( insieme ad altre, raccolte in Histoires) che, nell’edizione curata da René Bertelé per Le Point du Jour, ebbero un enorme successo. In perfetta sintonia con il clima culturale del tempo la silloge poetica rappresentò una novità assoluta e dirompente, mostrando una potenza evocativa intrisa da quell’ansia bruciante di andare oltre le pagine dei libri per entrare prepotentemente nella vita di tutti i giorni. Già dai primi versi Prévert delineò il luogo in cui l’opera era ambientata: la città di Brest, importante porto bretone nel dipartimento del Finistère. La città era stata quasi completamente distrutta da un devastante bombardamento nell’estate del 1944. La pioggia di bombe l’aveva rasa al suolo a tal punto che solo qualche vecchia fortificazione medievale in pietra aveva miracolosamente resistito. Il padre di Prévert era bretone e proprio in Bretagna il piccolo Jacques aveva trascorso parte della sua infanzia portando con sé per tutta la vita l’impronta di quella terra battuta dai venti e impregnata dall’odore salmastro dell’oceano. Barbara, con il suo lungo testo vide il poeta esprimersi in prima persona, filtrando il ricordo di una ragazza, osservandone gli incontri , i gesti e i movimenti mentre felice correva incontro al suo uomo e lo abbracciava. Emozioni e sorrisi che si tradussero in versi diventati immagini indimenticabili e senza tempo, vere e proprie icone per intere generazioni, veloci e brevissime incursioni su un avvenimento tanto doloroso, dove l’intimità di una storia d’amore s’incuneava nella più grande storia francese. Così la quasi anonima Barbara venne trasformata da Prèvert da vittima in un potente simbolo, donandogli l’immortalità, contestando l’orrore della guerra che, ieri come oggi, uccide anche gli amori felici come quello di Barbara e dell’uomo che la chiamava al riparo di un portico mentre “pioveva senza tregua su Brest”.