Le manifestazioni per il Giorno del Ricordo si aprono il 9 febbraio, ore 15, con la cerimonia istituzionale a Palazzo Civico alla presenza delle autorità cittadine e con l’intervento del Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Torino, Antonio Vatta e l’orazione ufficiale del dottor Enrico Miletto. Nel pomeriggio, ore 17.30, al Polo del ‘900 si parte proprio dal volume di Miletto Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale d’Italia (Morcelliana, Scholé 2022) per fare chiarezza sul clima storico e politico del confine orientale seguendo la vita personale di due donne agli antipodi, in un incontro rivolto alla cittadinanza e alle scuole (su prenotazione a didattica@istoreto.it).

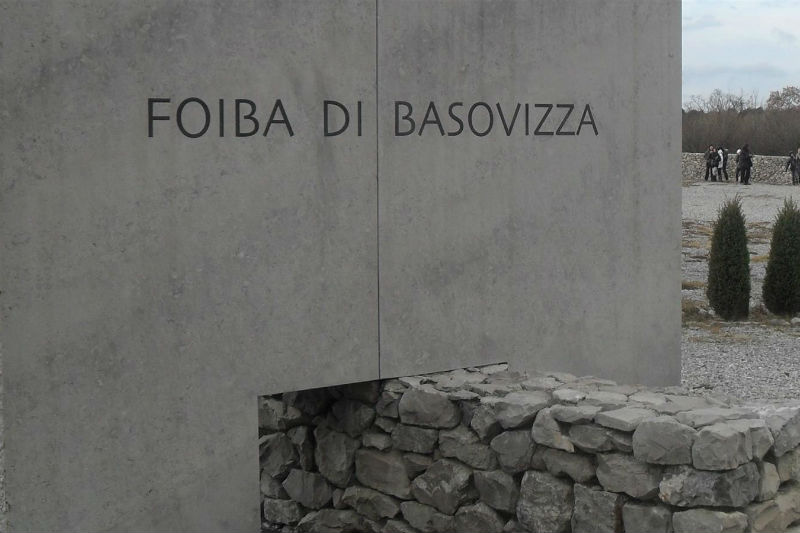

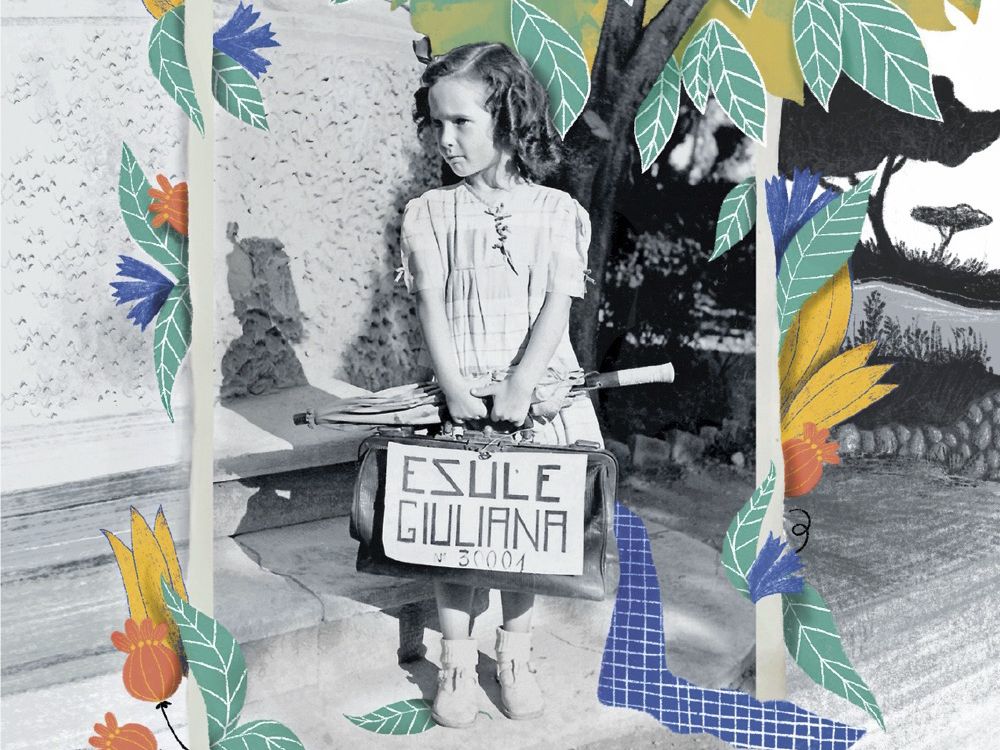

Per il vicepresidente e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Daniele Valle, “Il Giorno del Ricordo deve rappresentare un’occasione per approfondire questa pagina drammatica della storia italiana ed europea, per comprendere e per riflettere. Le vittime delle foibe e le migliaia e le migliaia di profughi strappati alle loro case in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia e costretti all’esodo, rappresentano una sciagura troppo a lungo rimossa, ignorata, perfino negata. Per questo addolorano e rattristano le provocazioni, le strumentalizzazioni, le polemiche. Occorre, invece, storicizzare quegli eventi e collocarli all’interno di quella immensa tragedia che fu la Seconda guerra mondiale. Nel 2025 Gorizia e Nova Gorica saranno congiuntamente Capitale della Cultura europea, una grande occasione per costruire memorie che si riconoscono e si rispettano”.

Il programma per il Giorno del Ricordo nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; Città di Torino; Regione Piemonte; Comitato Resistenza e Costituzione per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana del Consiglio regionale del Piemonte; Città Metropolitana di Torino e Polo del ‘900.

L’evento è organizzato dall’Associazione La Porta di Vetro, presieduta dall’ex giornalista RAI Michele Ruggiero. La mostra sarà visitabile presso il Museo dell’Artiglieria tutti i giorni

L’evento è organizzato dall’Associazione La Porta di Vetro, presieduta dall’ex giornalista RAI Michele Ruggiero. La mostra sarà visitabile presso il Museo dell’Artiglieria tutti i giorni

Si passa spesso in auto da quelle parti, lungo le colline tra Chieri e Moncalieri, un saliscendi continuo ma sono pochi quelli che si fermano, tranne che nel periodo delle ciliegie. Ai lati della chiesa due enormi cipressi sembrano proteggerla.

Si passa spesso in auto da quelle parti, lungo le colline tra Chieri e Moncalieri, un saliscendi continuo ma sono pochi quelli che si fermano, tranne che nel periodo delle ciliegie. Ai lati della chiesa due enormi cipressi sembrano proteggerla. molte scene affrescate spiccano sulla volta del presbiterio l’incoronazione della Vergine e il martirio di San Sebastiano trafitto dalle frecce (1440-1450), opere del pittore chierese Guglielmetto Fantini, seguace di Giacomo Jaquerio, l’imponente crocifissione dipinta sulla parete di fondo da Antonius de Manzaniis e l’affresco raffigurante la Natività, di Jacopino Longo, allievo della scuola di Macrino d’Alba.

molte scene affrescate spiccano sulla volta del presbiterio l’incoronazione della Vergine e il martirio di San Sebastiano trafitto dalle frecce (1440-1450), opere del pittore chierese Guglielmetto Fantini, seguace di Giacomo Jaquerio, l’imponente crocifissione dipinta sulla parete di fondo da Antonius de Manzaniis e l’affresco raffigurante la Natività, di Jacopino Longo, allievo della scuola di Macrino d’Alba.