Oggi, lunedì 17 luglio alle ore 11 in piazzetta reale a Torino si inaugurano le celebrazioni di MAUTO90, l’unico momento in cui sono riuniti tutti insieme per una foto celebrativa i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che organizzano iniziative ed eventi in occasione dell’importante anniversario.

Davanti alla splendida ITALA 35/45 HP “Palombella” del 1907: una delle favorite dalla Real Casa Savoia, in particolare della regina Margherita, per la quale fu costruita e da lei battezzata la Palombella. Raffinata nella sua carrozzeria, sono da notare in questo lussuoso “limousine landaulet” le maniglie d’argento foggiate ad aquila e la scaletta di accesso ribaltabile sotto lo sportello. Il telaio è identico a quello della famosa “Itala” vincitrice della Pechino-Parigi del 1907.

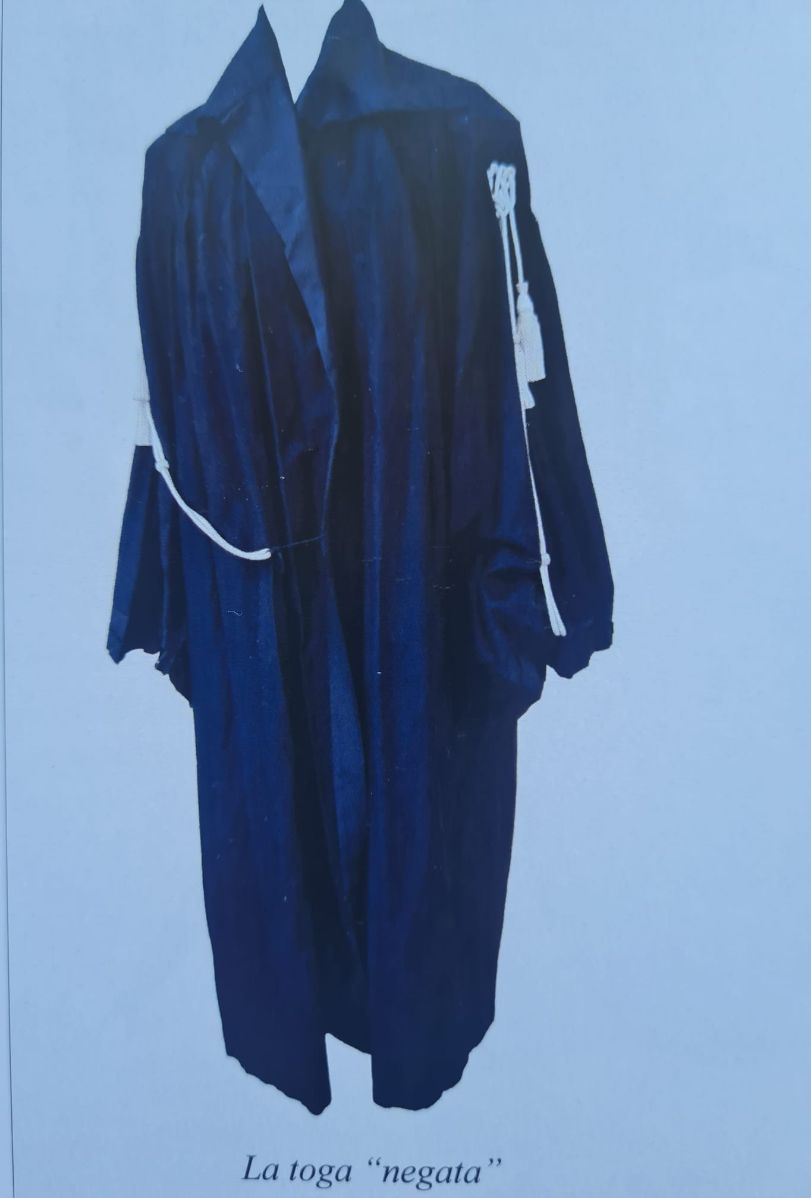

Lidia Pöet si laureò in “Giurisprudenza” nel 1881, ma a lei, dopo accese rivendicazioni e peripezie, fu assurdamente rifiutata, in quanto donna, l’iscrizione all’“Albo degli Avvocati” e la conseguente possibilità di esercitare un lavoro giudicato idoneo solo ed esclusivamente a persone di sesso maschile. La sua fu una lunga battaglia contro pregiudizi che non poteva accettare e che riuscì a superare solo al termine del primo conflitto mondiale, con l’accettazione della sua iscrizione all’“Albo” professionale. Era il 1920 e Lidia Pöet venne dichiarata la prima “avvocata” d’Italia. Ma Lidia fu anche molto altro. Fu una pioniera per l’emancipazione femminile e fra gli ideatori del moderno diritto penitenziario, lottò per ottenere il suffragio universale e partecipò in prima linea ai primi congressi femminili, diventò infermiera volontaria nel corpo della “Croce Rossa Italiana” allo scoppio della “Grande Guerra” e fu membro del “Comitato per i Profughi” del Comune di Pinerolo. Nel 1922 fu nominata presidentessa del “Comitato Pro Voto” di Torino. Gli ultimi anni della sua vita li trascorse a Diano Marina, dove morì a 93 anni, il 25 febbraio del 1949, per riposare nel piccolo cimitero, metà valdese e metà cattolico, di San Martino (Perrero), in Val Germanasca. “La storia personale di Lidia Poët – commenta Beatrice Borgia, presidente di ‘Film Commission Torino Piemonte – oggi è tornata con grandissima forza e ha raggiunto un pubblico enorme proprio grazie alla serie che ‘Netflix’ e ‘Groenlandia’ hanno scelto di raccontare. Il successo internazionale della serie ha trovato un corrispettivo locale molto significativo, facendo nascere percorsi e tour nei reali luoghi della vita di Lidia Poët: un segnale davvero positivo che dimostra ancora una volta il potere del cinema e la sua capacità di creare un immaginario o, come in questo caso, di riportarlo alla luce”.

Lidia Pöet si laureò in “Giurisprudenza” nel 1881, ma a lei, dopo accese rivendicazioni e peripezie, fu assurdamente rifiutata, in quanto donna, l’iscrizione all’“Albo degli Avvocati” e la conseguente possibilità di esercitare un lavoro giudicato idoneo solo ed esclusivamente a persone di sesso maschile. La sua fu una lunga battaglia contro pregiudizi che non poteva accettare e che riuscì a superare solo al termine del primo conflitto mondiale, con l’accettazione della sua iscrizione all’“Albo” professionale. Era il 1920 e Lidia Pöet venne dichiarata la prima “avvocata” d’Italia. Ma Lidia fu anche molto altro. Fu una pioniera per l’emancipazione femminile e fra gli ideatori del moderno diritto penitenziario, lottò per ottenere il suffragio universale e partecipò in prima linea ai primi congressi femminili, diventò infermiera volontaria nel corpo della “Croce Rossa Italiana” allo scoppio della “Grande Guerra” e fu membro del “Comitato per i Profughi” del Comune di Pinerolo. Nel 1922 fu nominata presidentessa del “Comitato Pro Voto” di Torino. Gli ultimi anni della sua vita li trascorse a Diano Marina, dove morì a 93 anni, il 25 febbraio del 1949, per riposare nel piccolo cimitero, metà valdese e metà cattolico, di San Martino (Perrero), in Val Germanasca. “La storia personale di Lidia Poët – commenta Beatrice Borgia, presidente di ‘Film Commission Torino Piemonte – oggi è tornata con grandissima forza e ha raggiunto un pubblico enorme proprio grazie alla serie che ‘Netflix’ e ‘Groenlandia’ hanno scelto di raccontare. Il successo internazionale della serie ha trovato un corrispettivo locale molto significativo, facendo nascere percorsi e tour nei reali luoghi della vita di Lidia Poët: un segnale davvero positivo che dimostra ancora una volta il potere del cinema e la sua capacità di creare un immaginario o, come in questo caso, di riportarlo alla luce”. Grazie a un lavoro di ricerca portato avanti in questi mesi dal Consorzio, e alla collaborazione del Comune che ha messo a disposizione i locali, sarà inoltre esposta la sua cuffia, quella tipica dell’abito valdese, e uno scialle. E, poi, alcune borsine usate per andare a teatro, i libri in inglese che riportano le sue annotazioni, l’abito di una pronipote che proprio Lidia aveva cucito a mano. Quindi, Pinerolo. Non è nota la casa dove Lidia visse ma si farà tappa a San Maurizio dove era solita incontrarsi con quell’Edmondo De Amicis, padre di “Cuore” e caro amico di Lidia. Dopo si andrà a vedere il Teatro Sociale: Lidia era solita accompagnare il fratello agli spettacoli. Ultima tappa nella “Biblioteca di Pinerolo” che conserva scritti e carteggi della prima “avvocata” d’Italia. Il tour, dopo la data del 26 agosto, sarà ripetuto, il 17 e 24 settembre e l’ 1 e 8 ottobre.

Grazie a un lavoro di ricerca portato avanti in questi mesi dal Consorzio, e alla collaborazione del Comune che ha messo a disposizione i locali, sarà inoltre esposta la sua cuffia, quella tipica dell’abito valdese, e uno scialle. E, poi, alcune borsine usate per andare a teatro, i libri in inglese che riportano le sue annotazioni, l’abito di una pronipote che proprio Lidia aveva cucito a mano. Quindi, Pinerolo. Non è nota la casa dove Lidia visse ma si farà tappa a San Maurizio dove era solita incontrarsi con quell’Edmondo De Amicis, padre di “Cuore” e caro amico di Lidia. Dopo si andrà a vedere il Teatro Sociale: Lidia era solita accompagnare il fratello agli spettacoli. Ultima tappa nella “Biblioteca di Pinerolo” che conserva scritti e carteggi della prima “avvocata” d’Italia. Il tour, dopo la data del 26 agosto, sarà ripetuto, il 17 e 24 settembre e l’ 1 e 8 ottobre.